遠山正道×鈴木芳雄「今日もアートの話をしよう」

『森村泰昌:エゴオブスクラ東京 2020―さまよえるニッポンの私』展

月2回連載

第37回

20/3/20(金)

鈴木 今回は、原美術館(東京・北品川)で個展『森村泰昌:エゴオブスクラ東京 2020―さまよえるニッポンの私』展(6月7日まで)を開催中の、森村泰昌さんをゲストにお迎えして、展覧会のことなどをいろいろとおうかがいしていきたいと思います。まずは森村さんについて少しご紹介しておきましょう。森村さんはゴッホやレンブラント、マネなどの絵画に描かれた人物や、銀幕のスター、ロックスター、あるいは歴史上の人物など、時代も人種も性別すらも超えて、さまざまな人物に自らが扮するセルフポートレイトで知られる現代美術家。ただ扮するだけでなく、ご自身がいろいろな人物に成り代わり、制作を通して原作や背景に独自の解釈を加えていらっしゃいます。

遠山 今回の展覧会では、森村さんご自身が脚本を手がけ、自演する映像作品「エゴオブスクラ」と、この映像を用いて会期中開催される森村さん自身によるレクチャーパフォーマンス(※受付終了)を通じて、日本近現代史、文化史に言及されていらっしゃいます。

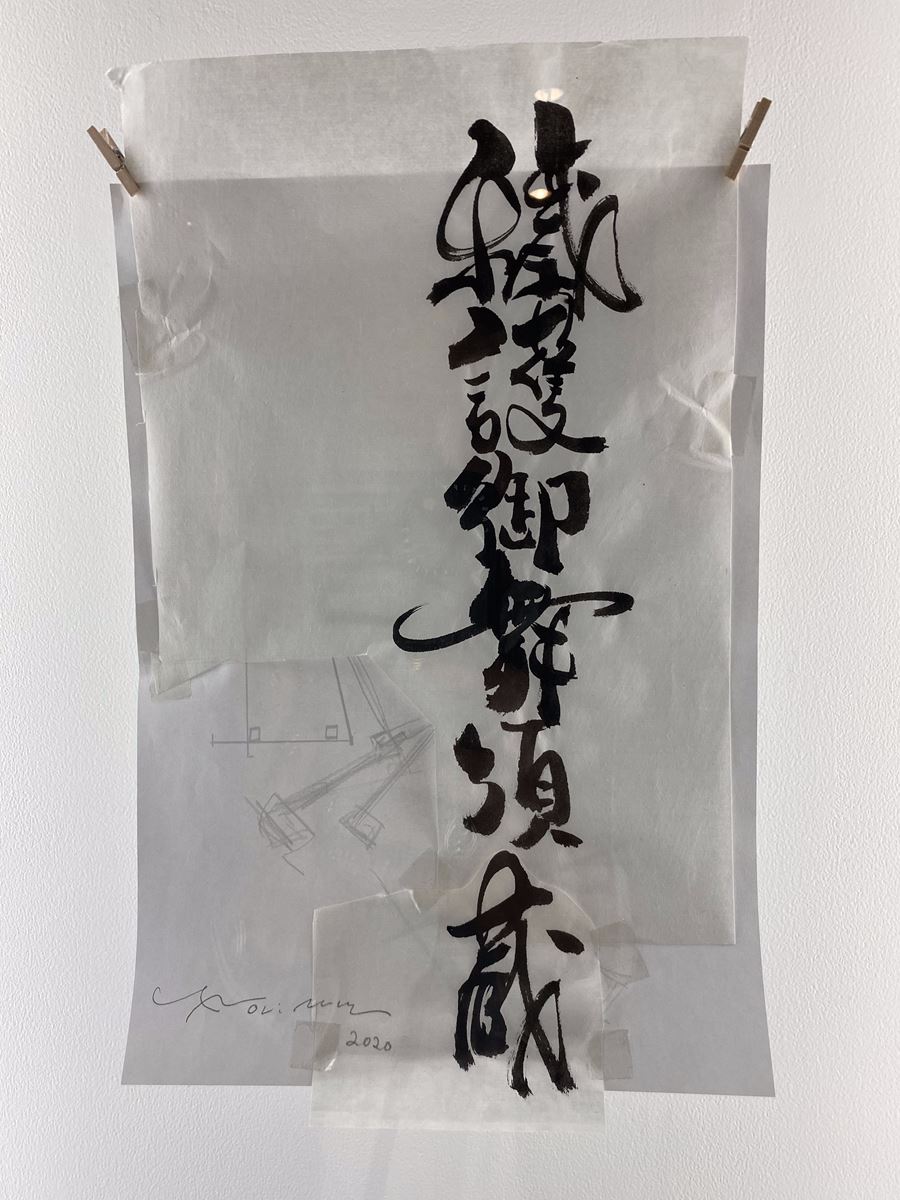

森村さんによる書「穢護御舞須蔵」“蔵”の字だけ気に入らず、ほかの気に入った「蔵」を切り貼りしたという。ちなみにこの作品の下には大きなパチンコ玉が展示されているが、展覧会会場には合計4カ所パチンコ玉が展示されている。「これは隠し味。遊びのようなものなのですが、どうしてパチンコ玉が展示されているかは、映像作品を含めて最後まで見ていただくとわかります」(森村さん)

遠山 まず、今回の展覧会のタイトルの「エゴオブスクラ(Ego Obscura)」にはどういう意味が込められているんでしょうか?

森村 今回は、2018年にニューヨークのジャパンソサエティーで開催された『Yasumasa Morimura: Ego Obscura』がベースになっています。その時にタイトルをみんなで考えている中で「エゴオブスクラ」がいいんじゃないかってなったんですが、僕も初め意味がわからなかった。でも「カメラ・オブスクラ」って言葉がありますよね。

鈴木 ラテン語で「Dark Room(暗い部屋)」って意味ですよね。カメラの原型で、世界最古の投影装置。レオナルド・ダ・ヴィンチやフェルメールなどの芸術家たちが絵を描くために使用していたと言われているので、耳にしたことがある人も多いと思います。セルフポートレイトを撮影されている森村さんにも関係が深い言葉ですね。

森村 「オブスクラ」には「あいまいな」「さまよってる」という意味もあるということがわかって、それいただき!って思ったんです(笑)。わかりにくい、日本人がほとんどわからない言葉を投げかけて、それが定着していくっていうのがいいなと。そしてこの言葉には「闇に包まれた曖昧な自我」という意味を持たせました。僕自身がずっと持ち続けている、母国ニッポンへの愛憎、そこでさまよう僕、そういうドラマを感じてもらいたいと思っています。

さまよえる私とニッポン

森村 今回は、最終的に「エゴオブスクラ」という映像を見てもらう展覧会なんです。映像へと続く展示室には、映像の中に登場したり、関連したりする衣装や小道具、垂幕、そして言葉などが展示されています。僕はこれまでに原美術館で2回、『森村泰昌 レンブラントの部屋』(1994年)、『私の中のフリーダ 森村泰昌のセルフポートレイト』(2001年)という展覧会を開催しました。その時に出品した作品を2点と、現役で使用しているスーツケースに机、金髪のカツラ、鏡が最初の部屋に展示されています。ここで私が言いたいのは、人の「不在」であり、誰も座ることのない机の存在は、誰も語ることのない「空虚」なんです。

鈴木 敗戦によって日本人のそれまでの価値観が否定され、覆され、ある意味「空虚」へと陥る。そこにアメリカから怒涛のようにもたらされた価値観が、新たに日本人を埋めつくす。そんな時代に教育を受けてきた、というお話を森村さんはこれまでもされてきましたよね。それに映像の中では、以下のようにおっしゃっています。

内面奥深く、私の中心らしきところをいくら探しても、「真理」に出会うことなどはあり得ず、ただただ、そこには「空虚」が広がるだけなのだということを、私は子供のころからよく知っていました。むしろ、真理や価値や思想というものは、私の身体の外側にあって、それはまるで「衣服」のように、いくらでも自由に着替えることができるのだ。そのように捉えたほうが、私にはずっとよく理解できたのでした。(映像作品「エゴオブスクラ」より)

森村 戦後の日本で教育を受けた僕は常に、「私とは何か」と自分に問いかけ、さまよい続けてきました。衣服を変えるようにいろんな作品に扮していても、常にさまよっているし、僕の生まれ育った文化領域も戦後のさまよえる時代、そしていまこの時代もさまよえる時代です。だから常にさまよい続けてきた、僕自身、ニッポン、文化という3つを重ね合わせた時に生まれてくる世界を、“僕語り”をテーマに表現したいと思いました。

マネの作品を通して

西洋美術に侵入する

鈴木 森村さんが今回扮するのは、三島由紀夫にマリリン・モンロー、エドゥアール・マネの《オランピア》(1865年)に描かれた白人の娼婦と黒人の召使、さらにその30年後に制作された《モデルヌ・オランピア2018》で、その2人に成り代わる蝶々夫人風の若い娼婦と海軍士官ピンカートン風の西洋男性、同じくマネの《フォリー・ベルジェールのバー》(1882年)の若いバーメイドと西洋男性、昭和天皇とダグラス・マッカーサー元帥。

1階の展示は三島の『薔薇刑』からマネへと続きます。

遠山 私、『薔薇刑』の三島由紀夫に扮した森村さん、本物の三島かと思いました。

森村 実は僕、『薔薇刑』を撮影された細江英公さんと作品交換をしていて、本物の三島の写真を持っているんですが、並べてみたら全然違うんです。やっぱり骨格も顔の造りも何もかも違う(笑)。

遠山 展示室内には、マネの作品に扮した大きな作品と、実際に使用されたセットが展示されていますね。

森村 《オランピア》をモチーフにした《肖像(双子)》は1988年制作なんですが、僕、ものが捨てられないタイプなのか、この時に作ったセットがそのまま残っていて(笑)。それを使って《モデルヌ・オランピア2018》ができたんです。

鈴木 これらは、オルセー美術館所蔵の名画《オランピア》を題材に、森村流に仕立てた作品ですよね。さらに《フォリー・ベルジェールのバー》を題材にした作品も。3つが並ぶとものすごく迫力があります。ジョルジオーネ《眠れるヴィーナス》やティツィアーノの《ウルビーノのヴィーナス》など、裸体の女性を描いた「ヌード」の美術史があって、特に《オランピア》の女性は、近代において重要な作品。それに森村さんは挑戦していらっしゃる。

森村 《オランピア》以前に描かれたヌードの女性は、とても豊満なんです。でもこの時にマネが描いた女性はすごくスレンダーで、当時の美学としてありえない姿だった。でもそこであえてスレンダーな女性を描いたのがマネ。僕はこの絵を見た時に、これならなれるって思ったんです。僕の作品に対して、美術史家のノーマン・ブライソンさんが「アジア人男性は女性と見られていた」と指摘して、僕の作品と関連づけてくれた。僕はそんなこと考えてもいなかったんですが、うまいこと言ってくれたなと思っています。でもまさにそういうことだと思うんです、「なれる」っていうことは。

鈴木 森村さんはそれを逆手にとって作品化したんですね。言葉としても書かれていますが、アジア人男性としての森村さんが女性としてのアジアを身にまとい、西洋美術史に進入して、マネの世界を不法占拠して、西洋美術史を撹乱しようとしている。

森村 そうです。

2つの文化の象徴、昭和天皇とマッカーサー、三島由紀夫とマリリン・モンロー

鈴木 映像作品《エゴオブスクラ》は、森村さんのご実家である茶舗「寺田園」も撮影場所になっていて、そこで森村さんが扮するのが、昭和天皇とダグラス・マッカーサー。

森村 僕は日本で生まれ、日本で育ってきたけれども、戦後、アメリカ系のものが雪崩れ込んできて、否応なしに思春期の感性や考え方を育てたのは、この2つの文化なんです。だから産みの母親は昭和天皇(=日本)であり、育ての父親はマッカーサー(=マッカーサー)だと考えています。

鈴木 僕は森村さんより年下なので、もうすでに西洋の文化が当たり前に受け入れられ、すでにあるものだったような気がします。森村さんは2つの文化の中で、自分という立ち位置の不安定さ、座りの悪さを感じていらっしゃった。

森村 その通りです。そしてその頃の美術の先生はみんな洋画家で、日本画というのはほとんど教わってきませんでした。だからそれ以来、ずっと意識してきたのは西洋美術ですね。

遠山 確かに森村さんの作品はほとんど西洋美術を題材にしていらっしゃいますよね。そんな中で、日本美術ではありませんが、三島由紀夫を大きなモチーフとしてずっと制作されています。また映像の中では、

三島は〈オンナ〉の衣装を纏った国・戦後の日本に殺された〈オトコ〉であり、マリリンは圧倒的な経済力と武力で世界を見下す〈オトコ〉の衣装に身を包んだ国・アメリカに殺された〈女優〉だった(映像作品「エゴオブスクラ」より)

とおっしゃっているのを見て、さらに男女の関係性、日本と西洋の狭間でもがく森村さんの姿を見た気がします。

鈴木 それに三島とマリリンは2人とも生き様はもちろんのこと、「死」についてもよく語られますよね。この展示から、2人へのレクイエムのようなものも感じましたし、衣装が入った箱は棺桶のようにも見えます。

森村 そういったことも考えて、この形にしました。三島に対して僕は「さまよえる日本人」の象徴的な存在だと思っているんですね。そしてマリリンは女性としてのアイコン、しかもセックスシンボル的なアイコン。この二人は対極というか、裏と表。特に三島はひ弱で青白い文学青年が肉体改造してマッチョになり、軍服を着て、市ヶ谷の自衛隊駐屯地で日本再建の檄文を読み上げ、自決する。

森村 ここで三島は日本再建の檄を飛ばしたけれども、僕は三島に扮して、芸術家の決起をうながし、このままでいいのかということを訴えています。平成18年に書いた檄文も展示されています。この時は「芸術の永遠万歳!」と締めくくりましたが、今回は「見事に滅びゆく芸術万歳 揺さぶられ変わりゆく日本万歳」と叫んでいます。実は以前のものは自分自身で納得できなくて、今回、今の時代に向けたメッセージを再考して変更したんです。

鈴木 三島の姿を借りながら、そして三島と同じように日本再建に檄を飛ばすように見せながら、森村さんは実は独自の日本文化論であったり、芸術論を語っていらっしゃる。

遠山 会場には大きな垂幕と巻物の檄文、新旧の檄文が展示されていますが、森村さんの力強い文字での語りをここに見ることができました。写真作品や映像作品での力強さは今までも見ていて感じていましたが、身体を使って書き上げた語りというものが、こんなにも意味を持っているんだって。

森村 今回は「語る」ということも大きなテーマになっているので、嬉しいですね。

鈴木 そしてこの《ポートレイト(女優)/駒場のマリリン》は、1994年に東京大学の900番教室で撮影された伝説的な写真。900番教室といえば、1969年に「三島由紀夫vs東大全共闘」と呼ばれる討論会が開かれた講堂です。そこにマリリンの格好をした森村さんが現れ、パフォーマンスをし、写真撮影をされた。しかも映像作品「エゴオブスクラ」では、この時に撮影された貴重な記録映像も見ることができますが、学生さんたちは森村さんのパフォーマンスのこと知らなかったんですよね?

森村 そうなんです。東大に入ったばかりの1年生、しかも最初のガイダンスだったんです。そこに僕が急に現れて、パフォーマンスをする。みんな唖然としていましたね(笑)。

鈴木 でも約25年前にこういったパフォーマンスをやられた、というのはとても大きな意味があると思います。ジェンダー的に言っても。いまがつまらないとは言いませんが、表現としては突出していると思います。

“自分語り”を通して歴史を問い直す

遠山 今回の展示を拝見して、私はタイムトラベラーを思いました。ある地点、例えば江戸や明治時代や未来の写真に、現代の格好をして写り込んでいるタイムトラベラーのあの違和感、そこで何とか排除されないように、しかし自らの知恵でその過去を少しでも前進させようと企み、身体と知恵とウイットでその時代にダイブして生き抜いていく。本当に森村さんはなんにでもなれるんだなって思いました。でもそれはただの真似ではない、森村さんだからこそできる作品であり、誰にも真似できない。

鈴木 そうですよね、まるでコピーするわけではないのが森村作品。例えば昭和天皇とマッカーサーの作品を例にとると、実家という私的な空間で自分史と20世紀の歴史のようなものが交錯しているわけです。

森村 ちなみにこの作品は《思わぬ来客》(2010〜2018年)というタイトルなんですが、鈴木さんがおっしゃるように、非常にプライベートな世界であるお店に、急にこの両国のトップ2人が来たという設定です。

鈴木 しかもこの2ショットというのは、戦後の日本が出発する象徴的な写真ですよね。森村さんは、実際に起こったことを、自分に引き寄せて、解釈して、それを作品にする。ただ再現するだけではない、そのことがとても重要なんです。シグネチャーというか、森村さん以外の何者でもないし、森村さんしか語れない形だと思っています。

遠山 映像はもちろんですが、写真作品も入念に練られたパフォーマンスであり、その記録写真であり、映像そのものだとも感じました。そして何より、そのような作品を作る才能を持ちえた森村さんが痛快であり、とても羨ましいなと思いましたね。

鈴木 やっぱり森村さんの育ってきた環境というか、戦後の時代の空虚感を感じてきた、というのは大きいと思います。でもだからといって、同年代の人すべてがそう考えているわけではないし、同じ思いを持っていても、こうやって形にすることはできない。先ほどもおっしゃっていましたが、愛情だけではなく、憎しみも内包するという複雑な感情とどう向き合うか、そしてそれを作品にしていくのか。森村さんの母国ニッポンへの思いを感じられる展覧会と映像作品でした。何がリアルで、何がアンリアルなのかわからない。それがまた面白いんですよね。

森村 今回の展覧会は、「私語り」なんだけど、「私小説」にはしないでおこうと思ったんです。僕はこんな人間で、こんな生い立ちで、こんな人ですっていうのを独白するのではなくて、そのことがもっと歴史的なものと密接に絡んでいるというのを、この展覧会では見せています。特に《思わぬ来客》は、非常に歴史的な写真を、自分のプライベートな空間と無理やりくっつけることで、そこに密接な関係性があるんだということを提示しています。一人の人間の背景にあるいろんな世界や歴史、そういったものが密接に関係していって、その関係性がいったいどんなものだったのか、ということを探っていくというのは、結局のところ「私とは何か」ということにつながっていきます。そして僕がテーマにしていることは「歴史」なんだと思います。歴史化されたものを、もう一度再解釈するというか。歴史化されるということは、年表の中に収まってしまって、ある語られ方をしたものでしかないんですよね。終わってしまったものというのは。でもちょっといやらしい言い方をすると、もう一度そのお墓を暴く、ようなところがあると思っています。本当にその語られ方が正しかったのか、そこの位置づけでいいのかどうかということを、もう一度自分なりに考え直して、自分なりの歴史を作っていくということを、なんとなくやっているのかなと思いますね。

構成・文:糸瀬ふみ 撮影:星野洋介

原美術館以外の森村泰昌さん展覧会情報

森村さんの作品がいつでも見られる美術館、モリムラ@ミュージアムで現在『「Mの肖像」作品を解く鍵はエムだ』(第2期)が開催中(5月10日まで)

森村泰昌さんがゲストキュレーターをつとめる展覧会『森村泰昌のあそぶ美術史 ―ほんきであそぶとせかいはかわる―』が現在、富山県美術館で開催中(5月10日まで)

※各展覧会ともに、今後の状況により、休館になる可能性がありますので、公式ホームページで最新情報をご確認ください

プロフィール

森村泰昌

1951年 大阪市生まれ、同市在住。1985年 ゴッホの自画像に扮するセルフポートレイト写真を発表。以降、「自画像的作品」をテーマに制作を続ける。2014年 ヨコハマトリエンナーレ2014のアーティスティックディレクターを務める。2018年 ⼤阪北加賀屋に「モリムラ@ミュージアム」を開館。「森村泰昌:自画像の美術史―「私」と「わたし」が出会うとき」(国立国際美術館 2016年)、「Yasumasa Morimura. The history of the self-portrait」(国立プーシキン美術館/モスクワ 2017年)、「Yasumasa Morimura: Ego Obscura」(ジャパン・ソサエティー/ニューヨーク 2018年)など国内外で個展を開催。近著『自画像のゆくえ』(光文社新書)、「ほんきであそぶとせかいはかわる」(LIXIL出版)など著作多数。2011年、紫綬褒章を受章。対談で紹介した展覧会のカタログ「エゴオブスクラ東京2020」(原美術館)が近日発売予定。

遠山正道

1962年東京都生まれ。株式会社スマイルズ代表取締役社長。現在、「Soup Stock Tokyo」のほか、ネクタイ専門店「giraffe」、セレクトリサイクルショップ「PASS THE BATON」、ファミリーレストラン「100本のスプーン」、コンテンポラリーフード&リカー「PAVILION」などを展開。近著に『成功することを決めた』(新潮文庫)、『やりたいことをやるビジネスモデル-PASS THE BATONの軌跡』(弘文堂)がある。

鈴木芳雄

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌ブルータス元・副編集長。明治学院大学非常勤講師。愛知県立芸術大学非常勤講師。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』など。『ブルータス』『婦人画報』ほかの雑誌やいくつかのウェブマガジンに寄稿。

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内