植草信和 映画は本も面白い

大林宣彦の映画監督人生のすべてが込められた『全自作を語る 』と、1冊にまとまった『映画「羅生門」展』

毎月連載

第53回

20/11/25(水)

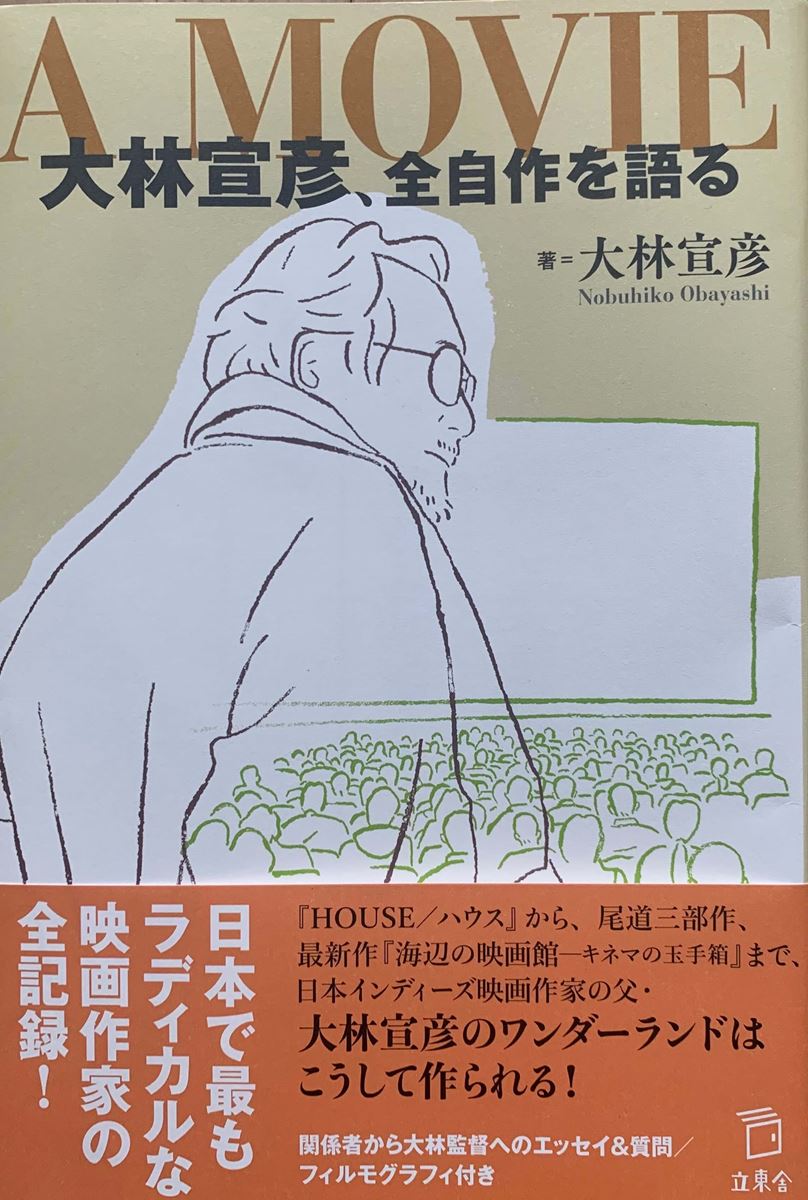

『A MOVIE 大林宣彦、全自作を語る』

『A MOVIE 大林宣彦、全自作を語る』(大林宣彦著/馬飼野元宏、秋葉新太郎 聞き手・構成/立東舎/3,200円+税)

大林監督の本は何冊も読んでいる、インタビューも何回かさせてもらっている。だからザックリ読めば事足りるだろう、と軽い気持ちで読み始めた『A MOVIE 大林宣彦、全自作を語る』。だが数ページ読んで、それが大変な思い違いだと気づく。ゲラ刷りに相当赤字を入れたであろうことが分かる。語り口はいつもと変わらぬマイルドで軽妙だが、語られている事柄のすべてが、深くて重い。そして濃いのだ。

これはいけないと、改めて一行目から読み始める。書名から映画人、映画ファンに向けての回顧録だと思ってしまったが、違う。「これだけは語っておかなければ死ねない」という覚悟を感じさせる言葉が、命を削るかのように紡がれているのだ。これは今生きている全ての人間に語りかけた〈遺書〉なのではないか、と思った。

例えば、東日本大震災直後に作られた『この空の花 長岡花火物語』の項で語られている以下の発言。「敵を赦し、敵と共存する勇気、これこそが平和にたどり着く第一歩だなと。ああ、映画の力は凄いなと思えた。2時間半映画を観ているうちに人の心の中にそういう物語──全く虚構の嘘っぱちの物語だけど──人に勇気を与える、平和をたぐり寄せる力を持つ。そういう心の真(まこと)を生みだす力が映画にはあるんだなと。そういうことで、僕は映画の力を再確認しました」(650頁)。

その3年後に作られた『野のなななのか』での発言。「これ以降の映画はすべて3・11を体験したおれたちが観る映画でないと意味はないぞと。そのことも翻ってみれば、太平洋戦争を体験したおれたちが作る映画でないと未来に伝える意味がないぞということで『花筐』に繋がる思想がより深まっていくわけです」(669頁)。

そんな重い言葉の数々が頁の端々に散りばめられている〈遺書〉。しかしこんな楽しい発言もある。『異人たちとの夏』『麗猫伝説』など多くの大林作品に登場する〈幽霊〉について。「僕にとって幽霊というのは〈いる〉ものなのです。いるけど見えないだけで、映画なら見えるだろうということで出すんです。僕はたとえば今こうしてしゃべっているけど、親父もお袋もみんな側にいますよ。ただ見えないだけ。(…)これも敗戦少年の体験から来てるものかもしれないですね」(380頁)。

このように大林作品のフィロソフィー、創作の秘密、演出術、スタッフ・キャストの掌握術が縦横無尽に展開。大林ワールドは、人と人との繋がり、そのネットワークで構築されていることが分かる。

先輩の黒澤明、小津安二郎、岡本喜八監督たちへのリスペクト、同輩の高畑勲、山田洋次との同志的結合、後輩の大森一樹、犬童一心たちへの優しい眼差し……すべてに大林監督の人間性が滲んでいる。

インタビューが始まったのは『花筐』準備中だった2017年の初頭。癌発症との前後関係は不明だが、聞き手・編者の馬飼野氏は〈はじめに〉で以下のように記している。「成城にある監督の事務所・PSCにお邪魔して、1作ずつ、あるいは2~3作語っていただく形でお話を伺っています。監督の病状の進行を鑑みながら、時にはご自宅にもお邪魔し、ある時は監督からの依頼で検査入院先の病院の病室にてお話しいただいたこともありました」「監督のご存命中に書籍の発行が叶わなかったことは痛恨の極みでございます」。

その年に『大林宣彦の映画は歴史、映画はジャーナリズム。』『戦争などいらない—未来を紡ぐ映画を』の二冊を著していることから、生き急いでいた気配が濃い。

全11章から本書は成っている。各省を細かく紹介する紙幅はないが、「全自作を語る」というタイトルが示しているように、1章から6章、8章から10章でデビュー作『HOUSE ハウス』から遺作『海辺の映画館―キネマの玉手箱』(本作だけはプロデューサーの大林恭子さんが語っている)までを、一問一答形式で豊富なエピソードを交えて語る。

7章「回想~個人映画、コマーシャルの時代」では『青春・雲』から『CONFSSION=遥かなるあこがれギロチン恋の旅』までの個人映画、2000本に及ぶというCM、未映画化企画まで語られる。その他、自ら作品の外輪を語る「インターミッション」では〈ピアノへの想い〉〈ストップモーションの演出〉〈大分植樹祭〉〈その他の演出作、出演作など〉〈大林家の血脈〉など、全760頁。自身の全作品を語りつくしている。〈映画監督人生〉のすべてが込められた本だ。

映画監督インタビュー本といえば『市川崑の映画たち』『映画監督深作欣二』がベストだったが、本書『A MOVIE 大林宣彦、全自作を語る』はその二冊に勝るとも劣らない出色の出来栄え。この種の本の金字塔である『ヒッチコック/トリュフォー』に匹敵する至福な読後感を味わうことが出来る。

『公開70周年記念 映画『羅生門』展』(国立映画アーカイブ 映像産業振興機構監修/国書刊行会/2,400円+税)

今から12年前の2008年9月、ビバリーヒルズのサミュエル・ゴールドウィン・シアターでデジタル復元された『羅生門』を観た。昔、名画座で観た傷だらけのフィルムとは天と地ほど違うクリアな映像とサウンドに、思わず驚嘆の声をあげた。「〈羅生門〉が、〈大粒の雨〉がくっきり見える! 三船敏郎のセリフがはっきり聞き取れる!」。

本書『公開70周年記念 映画『羅生門』展』は、「『羅生門』の企画から撮影、公開、世界展開にいたるまでの各種の資料などから、この作品に多角的に迫り、本作を彩るさまざまなエピソードを再検証する」国立映画アーカイブの展示会のために作られたカタログ書籍。

第1章「企画と脚本」では橋本忍の「雌雄」の脚本、黒澤明の創作ノートが名作誕生の瞬間を、第2章「美術」では松山崇旧蔵の写真アルバムが巨大な門の建設の過程を、第3章の「撮影と録音」では宮川一夫と野上照代の撮影台本が森の中での困難な撮影現場の状況を、第4章「音楽」では早坂文雄の音楽構成表と楽譜が音楽家の苦悩を、それぞれ伝えている。

スタッフひとりひとりの研鑚から生まれた『羅生門』、それが単に過去の名作ではないことを感じさせるのは、記録担当、録音助手としてそれぞれ関わった野上照代さんと紅谷愃一さんの証言だ。

野上「いやぁみんな若かったですよね。京(マチ子)ちゃんも〈みんな若かったんやでぇ〉なんて言っていたけど、そればかりじゃなくてあの頃やっと日本の古い映画を新しくしたんだもの。これからもそういう人が出てほしいですね」。

敗戦国日本と日本人に、ヴェネチア国際映画祭グランプリという希望の灯をともした映画『羅生門』は過去の名作ではなく、現代の世界の映画の羅針盤として生きている。映画史的に貴重この上なし資料を、よくぞ一冊の本に纏めてくれたものだと、関係者に感謝の気持ちが湧きおこる。

プロフィール

植草信和(うえくさ・のぶかず)

1949年、千葉県市川市生まれ。フリー編集者。キネマ旬報社に入社し、1991年に同誌編集長。退社後2006年、映画製作・配給会社「太秦株式会社」設立。現在は非常勤顧問。著書『証言 日中映画興亡史』(共著)、編著は多数。

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内