片桐仁の アートっかかり!

かつて岡本太郎と敏子が暮らした場所で、素顔の二人に思いを馳せる『弓指寛治 “饗 宴”』

毎月連載

第39回

左:弓指寛治さん 右:片桐仁

2018年9月よりスタートした当連載「片桐仁のアートっかかり!」は今回が最終回となります。最後を飾る展覧会は東京・青山の岡本太郎記念館で3月21日(火・祝)まで開催中の企画展『弓指寛治 “饗 宴”』。かつて、岡本太郎とパートナーの敏子が暮らしていたこの場所で、二人がなにを見ていたのか、どんなことを考えていたのか。入念なリサーチでふたりの生活と思いを表現したアーティスト、弓指寛治さんご本人に伺いました。

岡本敏子賞受賞を機に二人の人生に興味をもつように

片桐 岡本太郎記念館は何度か来ていますが、太郎以外の作品が並ぶのも新鮮ですね。あ、これは展覧会のポスターで見た作品だ。太郎さんが寝ている。

弓指 この記念館は、かつて敏子さん、太郎さんが暮らしていた場所です。ここでの二人の生活にスポットを当てたい、という気持ちからスタートしたのが今回の展覧会です。岡本太郎ってとても力強いイメージがあるけれども、残された資料写真や映像を見ると、この作品のように普通のおじさんである部分もいっぱいあるんです。言葉もかっこいいけど、喋らないときもある。

片桐 たしかに、著書には本当にかっこいいことが書いてありますよね。でも、この作品のようにポーズ取ってないときもあるし、言葉を発しないときのほうが人生の割合としては多いんですよね。

弓指 岡本太郎は1970年代、80年代にテレビなどにたくさん出演し“おもしろいおじさん”的な扱いになってしまって、そのイメージのまま亡くなってしまったと思うんですけれども、秘書であり、パートナーである敏子さんが、「太郎さんにはもっと素晴らしいところがある」との思いで、太郎の死後、いまのアーティストとしての岡本太郎のイメージを作り上げていったんです。

片桐 確かに、僕が学生のころ、1990年代前半は岡本太郎って、知名度はあってもその作品や著書に関心が集まっていませんでした。僕も、美大を卒業した後ですからね、太郎さんの本を読んだりするようになったのは。敏子さんの努力は大きいんですね。

弓指 だから、いまの岡本太郎人気があるのは、大部分が岡本敏子さんのおかげで、敏子さんはもっと取り上げられるべきだと思っているんです。というか、片桐さん、今日は太郎のTシャツなんですね!

片桐 「Be TARO」というプロジェクトのTシャツです。岡本敏子さんともお会いしたことがあるんですよ。亡くなる2週間前くらいだったかな。すごくお元気だったので、お亡くなりになったときはとても驚きました。

弓指 それはすごい。僕は1986年生まれで、生前の岡本敏子さんも太郎さんにもお会いできませんでした。というか、二人をあまり知らなかった。2017年度に第21回 岡本太郎現代芸術賞(岡本敏子賞)を受賞させていただいてから、二人の人生に興味を持つようになったんです。岡本太郎現代芸術賞は1等が岡本太郎賞、2等が岡本敏子賞なのですが、僕は敏子賞で。そこで、初めて敏子さんって誰だ?と、考えるようになったんです。

片桐 賞を取って、はじめて意識するようになったんですね。

弓指 太郎賞と敏子賞の受賞者は、翌年この岡本太郎記念館で特別展示をすることができます。そこで僕は、生前の太郎があまり語ることがなかった、中国での従軍体験をテーマに展示を行いました。そして、2021年にワタリウム美術館が企画した、野外展覧会「水の波紋展 2021」で、僕はこの記念館の庭で壁画を制作したんです。その壁画制作のときに、この青山周辺に山の手大空襲というものがあり、太郎さんの生家、両親である岡本一平とかの子の家が燃えてしまったことなどを知ります。

片桐 太郎さんは生まれも育ちも青山だったんだ。アーティストとして成功してからこちらに来たんだと思っていました。

弓指 太郎は復員してからいったん上野毛(東京都世田谷区)にアトリエを構え、そこで敏子さんと知り合うんです。その後、現在の記念館となっているこちらの建物を建てて、二人は一緒に暮らし始めました。展覧会の話を記念館の館長からいただいたとき、その経緯を知っていたので、敏子さんをテーマにしたい!とすぐに思いついたんです。

微笑ましい敏子と太郎のエピソードの数々

弓指 太郎さんは、一時スキーにハマっていて、一年に何度もスキーに通っていました。敏子さんも一緒に行くんですが、太郎さんは直滑降でとにかく先に行ってしまう。敏子さんは追いつけず、後から滑っていると、太郎さんが遠くの方で待っていてくれるのが見える。で、太郎さんは敏子さんが無事なのを確かめると、また直滑降で先に滑って行ってしまうんだそうです。この話が二人の関係を象徴しているなと思って、敏子さんの視点で描いた作品です。

片桐 太郎さんらしい。自分の滑りたいように滑るし、でも優しいところもありますね。

弓指 そんな太郎さんは、ある時スキーで足を骨折してしまうんですが、ギプスから飛び出た足先をモチーフにしたのがこの作品です。

片桐 抽象彫刻と思いきや、自分の足がモデル!

弓指 太郎さんって、本当に純粋に抽象画や抽象彫刻を制作していると思いきや、けっこう自分の心境や体験に根ざした作品も多いんです。なので、スキーの作品の前に置いてみました。あ、ちょうどギプス姿の太郎さんの映像が流れはじめた。これはギプスをカッターで切断している場面ですが、太郎さんがけっこうビビってるんですよ。

片桐 めちゃくちゃ腰が引けてますね。ふつうのおじさんだ。

弓指 こちらは、「男女」という文字を抽象化した太郎の作品。この作品を見たとき、敏子さんは「やっぱり男が上なのね」って太郎さんに言ったそうなんですよ。

片桐 敏子さんなら言いそうだ〜。

弓指 そんな敏子さんに太郎さんは「そうだよ、いつも女性が男性を支えてくれているんだよ」って言ったそうなんです。この話が僕はすごく好きなんですよね〜。なので展示しました。

片桐 そのやりとりが目に浮かびますね。

弓指 このあたりは、《明日の神話》の制作にまつわる作品です。右の作品は、メキシコで作品を制作しながら、メキシコのにわとりに餌をやっている太郎。中央にあるのは、この記念館にある一番大きい《原始》という作品です。目玉のようなモチーフは太郎の作品によく登場していて、最終的な形となったのが、現在、渋谷駅のパブリック・アートとして展示されている《明日の神話》です。

片桐 《明日の神話》は、メキシコのホテルに飾られる予定だったんですよね。でも、ホテルが倒産して、30年近く行方不明になってしまったという。

弓指 作品はほとんど完成していて、あとはサインを入れるだけだったんです。しかし、太郎は同時に進めていた大阪万博の仕事のため、一旦メキシコを離れたんですよね。その離れているうちに、メキシコのホテルは倒産し、壁画も行方知れずになってしまった……。実は、左端の作品は片桐さんがいらっしゃる5分前に設置が完了した作品《明日の神話を描く太郎さん》です。岡本太郎がメキシコで《明日の神話》を描いている最中の作品です。

片桐 5分前!? というか、会期中に新しく作品を加えてしまうんだ!

弓指 展覧会を始めてから気づいたのですが、この記念館にいらっしゃる人って、みんながみんな岡本太郎に詳しいわけではない。なんとなく来館される方も多いんです。当初は、この壁では《原始》と《鶏と太郎》の2点で《明日の神話》を表現しようしたのですが、展覧会を開催してから《明日の神話》のことを知らない方がいることも知り、急遽加えました。事前に構成をきっちりと固めておくことも大切なのでしょうけれども、ここは岡本太郎の業績をしっかりと知ってもらうために作られた岡本太郎記念館。そのためにも、補足することが必要だろうな、と思って。

片桐 それで作ってしまうのだから素晴らしいですね。

《明日の神話》発見の経緯をたどる

弓指 そして、次の部屋へ。ここでは、敏子さんが死の直前まで携わっていた《明日の神話》に関する作品を展示しています。敏子さんは、《明日の神話》の行方をずっと探していました。そして2003年、ようやくメキシコで発見できたんです。しかし、30年以上放置されていたため、作品はボロボロ。その上、大きすぎて日本へ運び出すことが非常に困難だったんです。

敏子さんも高齢で、なかなか日本から離れられない。そこで、敏子さんの甥で、現在の岡本太郎記念館館長である平野暁臣さんと、絵画修復家の吉村絵美留さんがメキシコまで取りに行くこととなりました。ただ、あまりにも作品が大きいので、そのままでは運び出せない。そこで、通常はありえない方法なのですが、作品に入ったヒビに沿って作品を切り取り、持ち帰ってつなぎ合わせることにしたんです。

片桐 ヒビに沿って切り取る!そんなことができるんですか?

弓指 平野さんの本業は空間プロデューサーで、絵画についてあまり詳しくなかったからこそ出てきたアイデアのようです。吉村さんは絵画のヒビを修復するプロなので、絵画を切り取るなんてタブーに近いことはわかっている。けれども、いろいろ検討した結果、この方法がいちばん作品にダメージを与えないだろう、ということで、ヒビに沿って作品を切り取っています。渋谷駅にある《明日の神話》を間近で見ていただくと、そのヒビと切り取ったあとが分かりますよ。

片桐 知らなかった! あとで見に行ってみます。

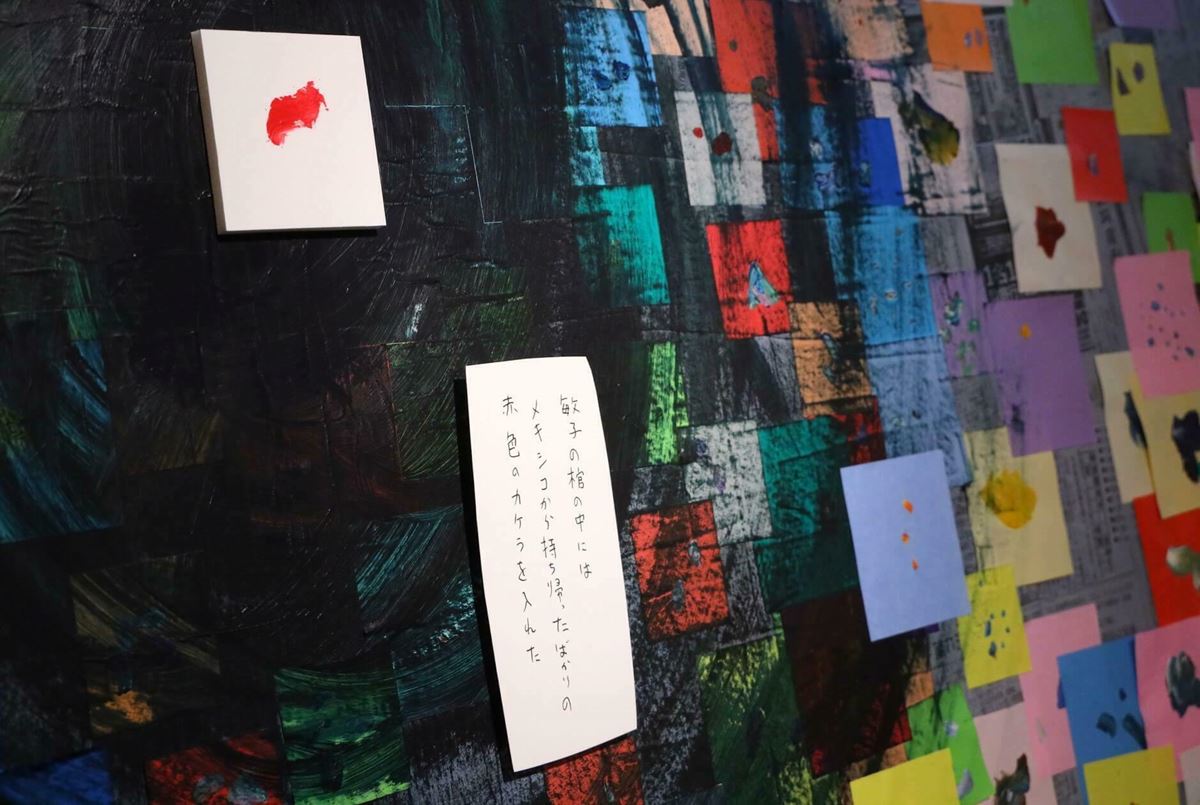

弓指 ただ、吉村さんはこの手法を行うことに1つだけ条件を出しました。それは「この作業で出た、絵の具のカケラはすべて回収して日本に持ち帰ること」。数ミリの小さなカケラでさえ大切な作品だから、ということです。これで、8000個の絵の具のカケラが発生しました。この空間の作品は、その絵の具のカケラ8000枚を表現したものです。中央にあるのは、僕が描いた絵で、明日の神話に入っていたヒビをトレースしたもの。じつは、この小さな横長のキャンバス、太郎さんが使っていたもので、館長の平野さんが「これ、使っていいよ」ってくれたものなんです。とても恐れ多かったんですが、《明日の神話》のヒビを描くのにぴったりで、迷わず描きました。明日の神話は、このヒビに沿って切り離され、日本に戻ってきたんですよ。

片桐 太郎さんの使ってたキャンバスにヒビの絵を描くっていうのもすごいし、折り紙の台紙に描かれた無数の絵の具のかけらもすごい。これを一つずつ弓指さんが描いたんですよね。気が遠くなりそうだ。そして、現在の《明日の神話》に至る、と。

弓指 メキシコ人のオーナーの気持ちが変わらないうちに急いで持って帰ろう、ということでわずか12日で作品を切り、かけらを細かく回収し、なんとか作業を終えました。で、その日の夜、メキシコからの作業完了の報告を聞いた敏子さんは、お友達に「やっと私の仕事が終わった」とお話をしたそうです。そしてそこから数時間のうちに亡くなってしまった。

片桐 気がかりだった大きな悩みが解決して、本当に安心しちゃったんでしょうね。

弓指 本当に突然のことだったので、みなさん大変だったようです。そして、敏子さんの棺には、平野さんたちが持ち帰ったばかりの《明日の神話》のカケラから、岡本太郎が大好きだった赤色を入れて見送ったそうです。

片桐 なんていい話なんだ。やっぱり、太郎さんもですが、敏子さんもとても魅力的な人なんですね。だから、みんな彼女を応援したくなるんですよね。それにしても、太郎の濃密な人生を辿ることができて本当に楽しい展覧会でした。

弓指 まだ少し作品が増える予定があるので、展覧会が始まった直後に来た方は、もう一度訪れてほしいですね。

片桐 そして、この連載も今回で最終回。約4年のあいだ、いろいろな美術館にいってさまざまなお話を聞かせていただきました。美術館って、好きな人以外はほとんどの人が行かないんですよね。行っても何を見ていいかわからないし、どう楽しめばいいのかわからない。僕自身も、よくわからないときもありますし。展覧会や美術館との相性などもありますしね。

そういう方のために、そんなに肩肘はらないでいいんだよ、ふつうに見て、おもしろがればいいんだよ、ということが伝わっているといいな。自分のペースで、自分の好きな場所から作品を見ることができる自由さは、チケットを買って決められた座席で見る映画や演劇にはないもの。これからも、いろいろな展覧会に足を運びたいと思っています。ありがとうございました!

構成・文:浦島茂世 撮影:星野洋介

プロフィール

片桐仁

1973年生まれ。多摩美術大学卒業。舞台を中心にテレビ・ラジオで活躍。TBSラジオ「エレ片のケツビ!」、NHK Eテレ「シャキーン!」、TOKYO MX「わたしの芸術劇場」ほか、数々のドラマや情報番組などに出演。講談社『フライデー』での連載をきっかけに粘土彫刻家としても活動している。