左より)国本はる乃、林家八楽 撮影:橘蓮二

続きを読む「心を貫く浪曲」──国本はる乃

昨年末、神田連雀亭で目の当たりにした浪曲師・国本はる乃さんが魅せた圧巻の高座は今も鮮烈に記憶に刻まれている。客席と高座を仕切る飛沫防止のアクリル板の存在を忘れるほどの力強い声音と三味線に乗った感情を揺さぶる節回しは衝撃だった。

2005年小学四年生で国本晴美先生に入門。2013年12月1日初舞台。2016年に名披露目(浪曲に於ける一本立ち)。デビュー間もなく浪曲界に現れた天才少女と話題になった。浪曲は、いち声(こえ)、に節(ふし)、さん啖呵(たんか)と言われ、先ずは客席に行き渡る声量と声質を作り上げるところから始まる。そこから音楽で言うところのリズムである節回しと台詞にあたる啖呵を駆使しながら曲師とのセッションで表現する浪曲はまさにひとりミュージカル。更に基本的には立って演じるため長時間語りながら動き続ける体力も必須になってくる。しかも浪曲はこう言った姿勢をとってこう声を出すといった西洋の声楽のように確固としたメソッドはなく、師弟間での教えはあれど浪曲へどう向き合っていくかは千差万別である。つまり自由度が高く個人のオリジナリティが強く反映される故に声帯の鍛え方や身体の使い方、演目の解釈といった表現する上で必要なありとあらゆることを常に自分で考え実践しなければ何一つ形にならない。

はる乃さんは、特別な訓練は何もしていない、意識せずとも最大出力で声を出せるとさらりと言うが、話を聞けば聞くほど表現者としての探求心が顔を覗かせる。身体的な面では水泳、剣道、トランペットの経験が体幹のバランスや肺活量の強度を身に付けることに役立ち、何よりもこれまでの人生の大半を費やしてきた桁違いの稽古量で築かれた確かな土台がある。もちろん量をこなすだけではどうにもならない。例えどれほど技術を身に付けたとしても、それをどう出していくか思考を重ねることが出来なければ宝の持ち腐れになる。はる乃さんが“天才的”なのは心も身体も己が持ち得る表現の核に日夜耳を傾ける研ぎ澄まされた鋭敏さである。だからこそ無理のない形で最も力を生み出せるポイントを感覚的に理解できているのだ。そして本番前はガチガチに緊張しても舞台に出た瞬間に解放されお客さまと一体になれる気持ちの切り替えスイッチを持っていることも一流の表現者の証だ。予備知識など不要、国本はる乃さんの心を貫く浪曲の存在感に、お馴染みさんも初見の皆さんも魅了されること必定である。

「優しい鋏」──林家八楽

高校を卒業した翌朝、正装した八楽さんは決意を込め頭を下げた。

「弟子にしてください」

もしかしたら予感めいたものはあったかもしれないが、実際に弟子入り志願を受けた二楽師匠はただ呆気に取られ、やっと帰ってきた言葉はたった一言。

「考えておく」

そして半年後、八楽さんは寄席に出掛ける直前の二楽師匠に再び告げられた。

「今日、着いてこい」

その日から父親は師匠となった。

紙切り芸人・林家八楽さん。2017年9月入門、2022年11月より二ッ目に昇進。父は紙切り芸の言わずと知れた看板師匠の林家二楽師匠。そして大師匠にあたる祖父も二代目林家正楽師匠である。八楽さんが初めて紙切り芸を意識したのは小学生の時。手に取った大師匠の本に紹介されていた圧巻の作品群と二楽師匠が切った想像を超える“花嫁さん”の美しさに心を奪われたことがきっかけとなり紙切りの魅力に取り憑かれていった。八楽さん自身も素人ながら二楽師匠の独演会の中入りなどに紙切りを披露する腕前を持ちつつも高校在学中に描いていた将来の夢はそれまで勉強してきた保育士の道に進むことであった。その気持ちが演芸の世界へ傾いたのは高校三年の夏、進路について二楽師匠に相談していた時に交わされた“紙切り芸人は老若男女全てのお客さまと触れ合える”という言葉が決め手になった。

世襲が理のジャンルでなければ、親子が同じ世界に身を置くことは決して楽なことばかりではない。他者は良くも悪くも勝手気儘である。些末な差異の比較や確証のない恩恵の所在の憶測など必ずしも好意的に受け入れてくれるとは限らない。寧ろ厳しい目が注がれる環境下で当事者にしか知る由もないプレッシャーを己の才覚で超えて行かなければならない。

紙切りは他の演芸に比べて不確定要素が大きい。季節や多少の流行は織り込み済みとはいえどんな注文が来るかはその日によって違う。予想外のリクエストにも会話を途切れさせずに手際よく切り分ける為に日々たゆまぬ準備と状況に合わせた高度な対応力が求められる。技術は元より八楽さんは鋏を動かしているほんの僅かな時間でもお客さまと対話することが何より愉しいと語るほど観客の気持ちに心を添わせる。保育士を目指すほど子供が大好きで嘘のない温かい人柄が溢れる高座は“現役の子供”ばかりでなく“元子供”もあっという間に笑顔になっていく。お客さまの想いを形作る八楽さんが手にする鋏は飾り気のない優しさで出来ている。

文・撮影=橘蓮二

国本はる乃 公演予定

公式サイト:

https://harunotakeharudo.com/

■浪曲かるた亭

2023年4月21日(金) 東京・神保町 奥野かるた店

開場 17:30 / 開演 18:00

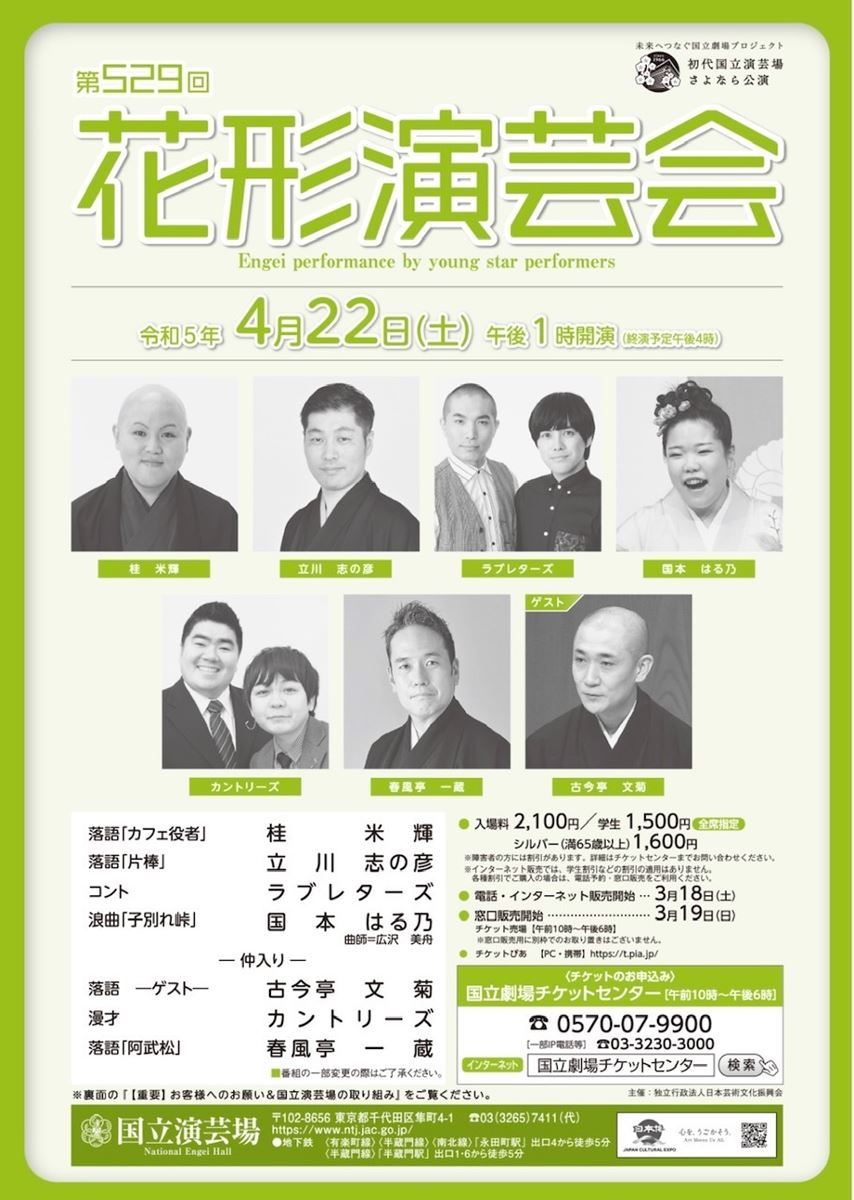

■第529回花形演芸会

2023年4月22日(土) 東京・国立演芸場

開演 13:00

■神田連雀亭昼席

2023年4月24日(月) 東京・神田連雀亭

開場 13:00 / 開演 13:30

■国本はる乃十周年と専修大学落研OB応援団!!

2023年4月29日(土・祝) 東京・木馬亭

開場 12:00 / 開演 12:30

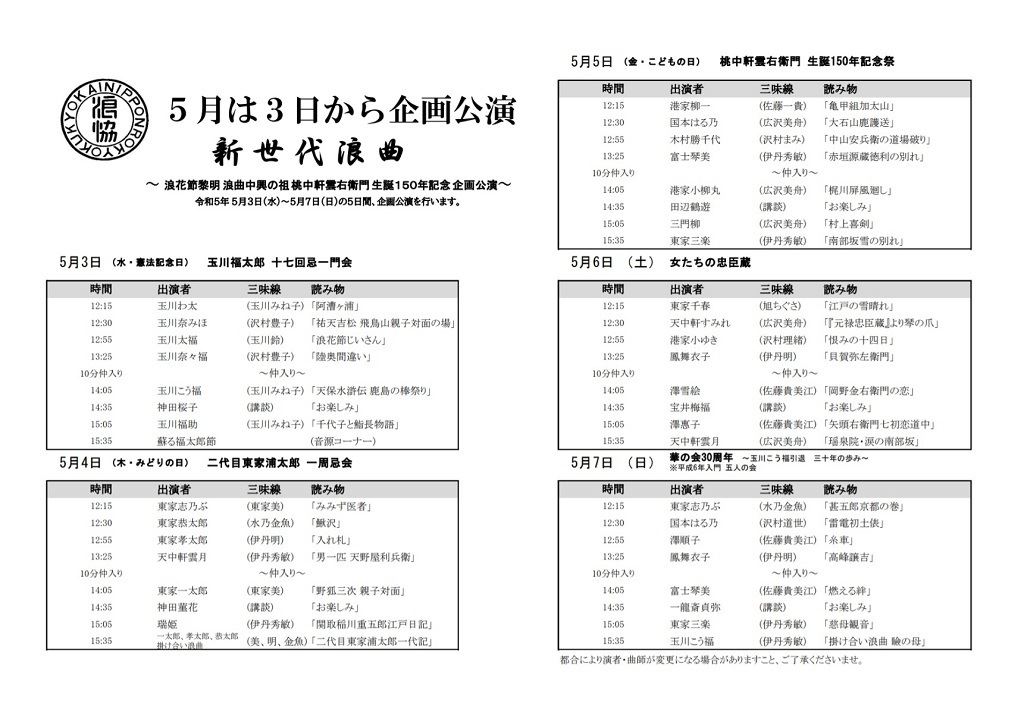

■浪曲定席木馬亭 5月公演

2023年5月5日(金)・7日(日) 東京・木馬亭

開場 11:15 / 開演 12:15

■第695回紀伊國屋寄席

2023年5月8日(月) 東京・紀伊國屋ホール

開場 18:00 / 開演 18:30

■第34回大演芸まつり(一社)日本浪曲協会 感謝を込めて

2023年5月9日(火) 東京・国立演芸場

開場 12:30 / 開演 13:00

■国本はる乃 はるはるの会

2023年5月13日(土) 東京・木馬亭

開場 12:30 / 開演 13:00

■神田連雀亭昼席

2023年5月15日(月) 東京・神田連雀亭

開場 13:00 / 開演 13:30

■成田伝統芸能まつり 春の陣

2023年5月20日(土) 千葉・成田山新勝寺

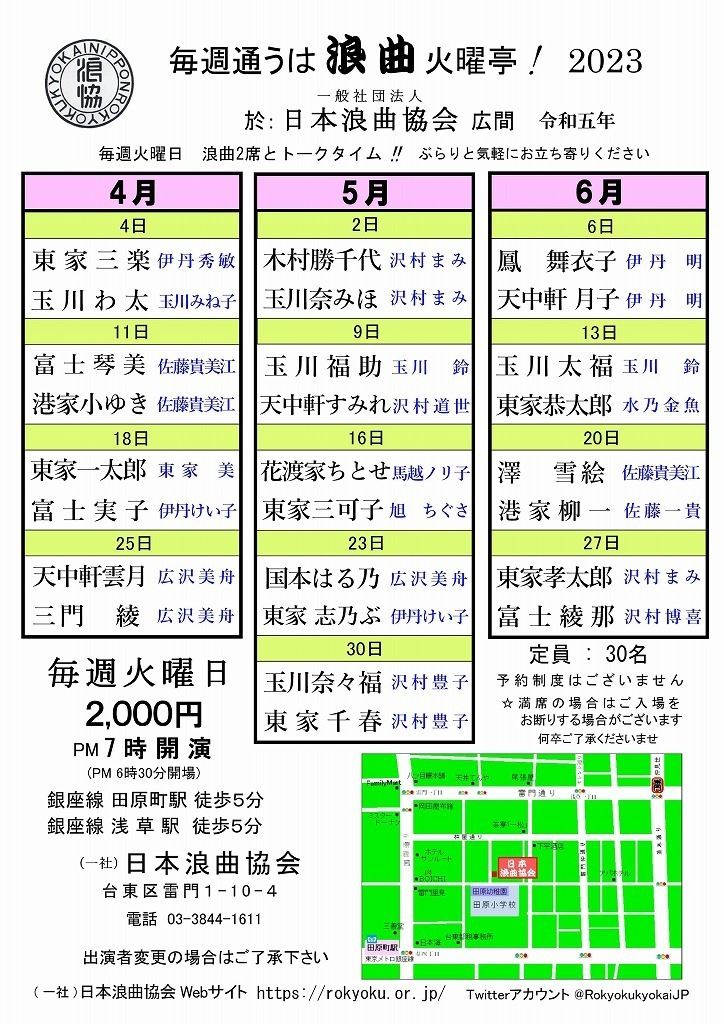

■毎週通うは浪曲火曜亭!

2023年5月23日(火) 東京・日本浪曲協会 広間

開場 18:30 / 開演 19:00

■亀戸梅屋敷の会

2023年5月24日(水) 東京・亀戸梅屋敷

開場 12:00 / 開演 12:30

■浪曲道楽亭

2023年5月26日(金) 東京・新宿道楽亭

開場 13:30 / 開演 14:00

■横浜にぎわい座 5月興行

2023年5月27日(土) 神奈川・横浜にぎわい座

開場 13:30 / 開演 14:00

■梶原いろは亭 5月公演

2023年5月28日(日) 東京・梶原いろは亭

開場 12:30 / 開演 13:00

林家八楽 公演予定

■第二回 黒酒八楽二人会『クロハチ』

2023年5月5日(金・祝) 東京・スタジオフォー

開場 13:30 / 開演 14:00

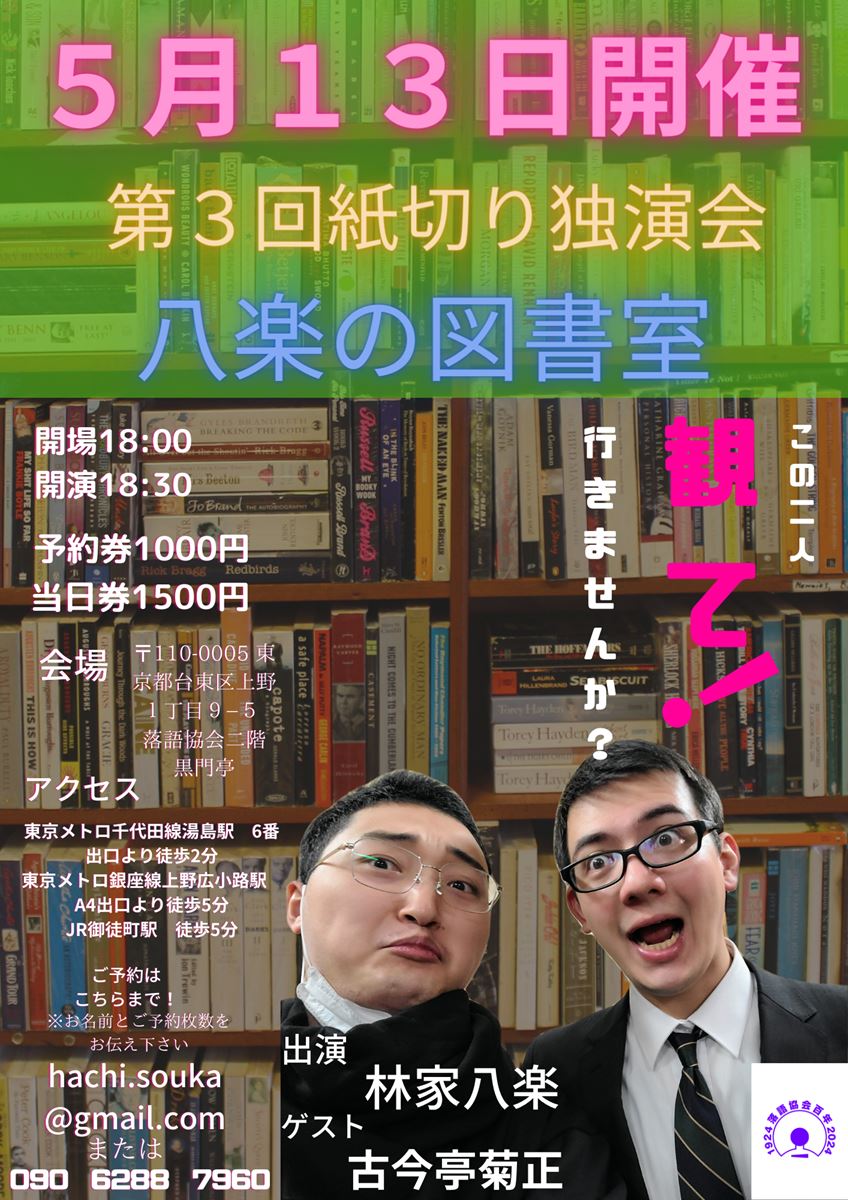

■第3回紙切り独演会 八楽の図書館

2023年5月13日(土) 東京・黒門亭

開場 18:00 / 開演 18:30

■電撃II

2023年6月10日(土) 東京・スタジオフォー

開場 18:30 / 開演 19:00

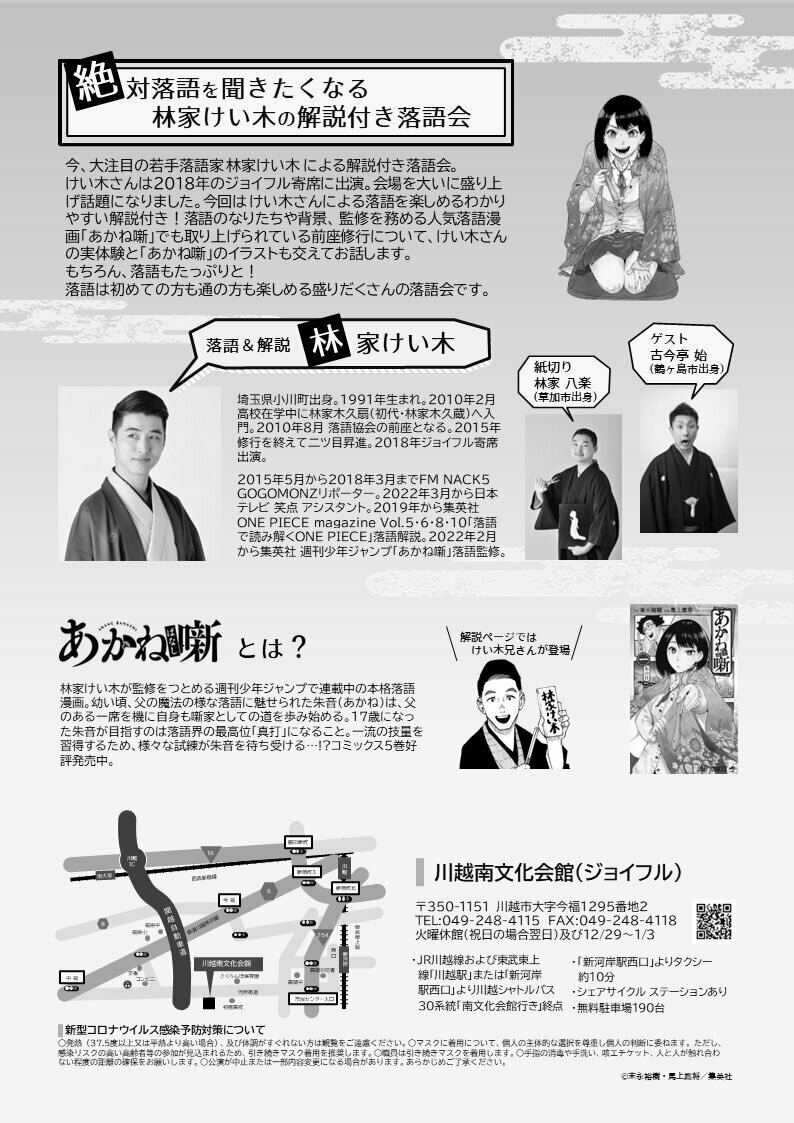

■ジョイフル寄席 林家けい木のらくご会

2023年6月24日(土) 埼玉・川越南文化会館ジョイフル ホール

開場 13:30 / 開演 14:00

プロフィール

橘蓮二(たちばな・れんじ)

1961年生まれ。95年より演芸写真家として活動を始める。人物、落語・演芸を中心に雑誌などで活動中。著書は『橘蓮二写真集 噺家 柳家小三治』『喬太郎のいる風景』など多数。作品を中心にした「Pen+」MOOK『蓮二のレンズ』(Pen+)も出版されている。落語公演のプロデュースも多く手がける。近著は『落語の凄さ』(PHP新書)。

■橘蓮二著『落語の凄さ』PHP新書

人気落語家5人が演芸写真の第一人者橘蓮二さんに、落語ならではの魅力を語り、さらに自身の落語との向き合い方を本音で語る。登場するのは春風亭昇太、桂宮治、笑福亭鶴瓶、春風亭一之輔、立川志の輔。何ともすごい顔ぶれ。観客と演者の狭間に身を置く橘さんだからこそ引き出せる、奥行きのある話が満載。