和田彩花のアートさんぽ

さまざまな切り口で「文学」を体験するミュージアム──世田谷文学館

毎月連載

第12回

『寺山修司展』会場入口

今回訪れたのは、京王線芦花公園駅から5分ほど歩いた住宅街にある、世田谷文学館。

世田谷文学館は、1995年4月に開館した23区で初めての総合文学館です。博物館施設には、美術館や歴史資料館、動物園などさまざまなものがありますが、こちらでは文学に特化した資料を収集保存し、紹介しています。世田谷区には美術家、文学者の方が多数住まわれていたことも、ここ世田谷区に文学館ができた由来のひとつなのだそうです。

今回は、3月30日(日)まで開催中の『寺山修司展―世田谷文学館コレクション展 2024年度後期―』を紹介します。演劇、映画、短歌、俳句、評論など幅広い表現活動でその才能を発揮した寺山修司さん(1935~83)。18歳で「短歌研究」新人賞を受賞した寺山さんは、その後、定型詩から自由詩、歌謡曲の作詞、放送詞(ラジオ)へと制作活動を広げていきます。

1960年代後半からは世田谷区下馬に移り住み、演劇実験室「天井桟敷」を設立します。演劇や映画といった芸術ジャンルへと活躍の場を移していった寺山にとって節目となった世田谷時代を中心に紹介されている展示を見学していきましょう。

お話を聞かせてくださったのは、世田谷文学館学芸員の佐野晃一郎さんです。

2章立ての展示で感じた圧倒的な充実感

詩、短歌、演劇や学校教育の現場など、今でも様々なアプローチから出会えるマルチアーティストである寺山修司さんですが、今回はどのような展示構成になっているのでしょうか?

「世田谷文学館では3回目となる寺山さんの個展なのですが、今回は2部構成になっています。第1章は『世田谷区下馬・演劇実験室「天井桟敷」の設立』、第2章では『手紙魔・寺山修司』と題して言葉の魔術師・寺山を、手紙から紹介しています」(佐野さん)

資料の展示だけでなく、言葉が吊るされた展示物や床には地図があったり、ポップな展示空間が印象的です。

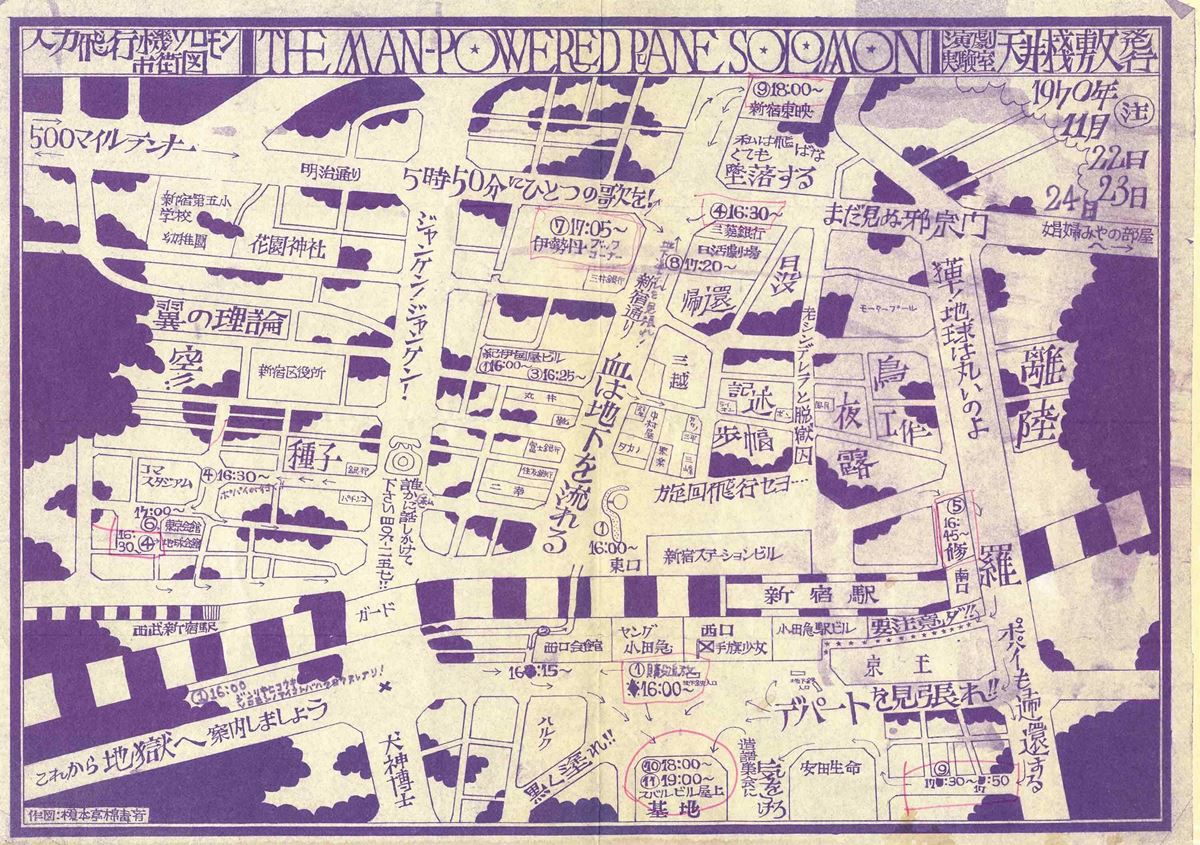

「今回、一番力をいれたのは床に配した地図です。これは、新宿の街なかを舞台に演劇を繰り広げた天井桟敷の市街劇『人力飛行機ソロモン』の上演地図です。鑑賞者は紀伊國屋書店にいる劇団員さんから地図をもらい、その地図に示された箇所にいくと、そこに演劇が仕込まれているというものでした」

現代では、芸術祭などを通して街のなかでアートを見学することは一般的になってきましたが、それよりもはるか前から街を舞台にしたイベントをやっていたなんて、とても素敵ですね。

寺山さんといえば、文学のイメージも強いですが、どうして文学から演劇、映画というジャンルへ挑戦するようになっていったのですか?

「寺山さんは『短歌研究』という雑誌で新人賞を受賞し、定型詩から自由詩、小説、ラジオで活躍していくようになります。世田谷に引っ越す数年前に『家出のすすめ』という青春論を執筆すると、全国から家出した少年少女が、寺山さんを頼って集まってくるようになったんです。そこで、集まった少年少女たちを劇団員に仕立て、共同生活を始めました。これが演劇実験室『天井桟敷』の誕生です。文学というジャンルには、演劇の戯曲も含まれますので、戯曲家としての活動や、芝居の活動に取り込んだ学生たちとの出会いなどもあり、活躍の場を演劇へと移していきました」

ちなみに、「演劇実験室」というのはどのような活動をしていたのでしょうか?

「”演劇実験室“は、寺山さんの考えたコンセプトです。前衛的な活動というのは、既存の考え方に対して反抗したり、挑戦したりすることだと思うのですが、芸術活動を前衛的、実験的な試みとして捉えたということです。寺山さんは映画の仕事もしていて、映画の分野では”映像実験室人力飛行機舎”という名称で活動していました。寺山さんにとって演劇と映画というジャンルは、実験的な試みをする場でした」

父親が戦死したことにより、母ひとり、子ひとりの暮らしをしていた寺山さんは、母の溺愛に戸惑いながら、親戚の家を転々とする複雑な家庭環境で育ったようです。1965年ごろから1968年の数年間、世田谷で過ごした劇団員との時間は、新しい家族の形を模索していたという意味もあったのではないかと佐野さんは言います。

31歳という若さでこのような組織を立ち上げて、実験的な試みをしていたことがすごいなと思います。

「寺山さんは、47歳で亡くなったので、凝縮した人生を歩まれました。今の30歳とはまた違う感覚かもしれませんね。それから、高校生のときから組織を作る力がある方でした。青森高校に在籍していたとき、受験雑誌に俳句や短歌を投稿していたのですが、全国の高校生の俳句からめぼしい高校生を見つけてはコンタクトを取って俳句の結社を作ってしまったんです。高校時代から人を巻き込んで組織していく才能をお持ちの方だったということなんですね」

第二章「手紙魔・寺山修司」では、寺山が残した名言やアフォリズムを集めて紹介されています。さまざまな世代に向けた短いフレーズの中に思いを込めた言葉が並びますが、寺山が送った手紙の中にもさまざま思いを読み取れるそうです。

とはいっても、手紙って個人的なものですよね?

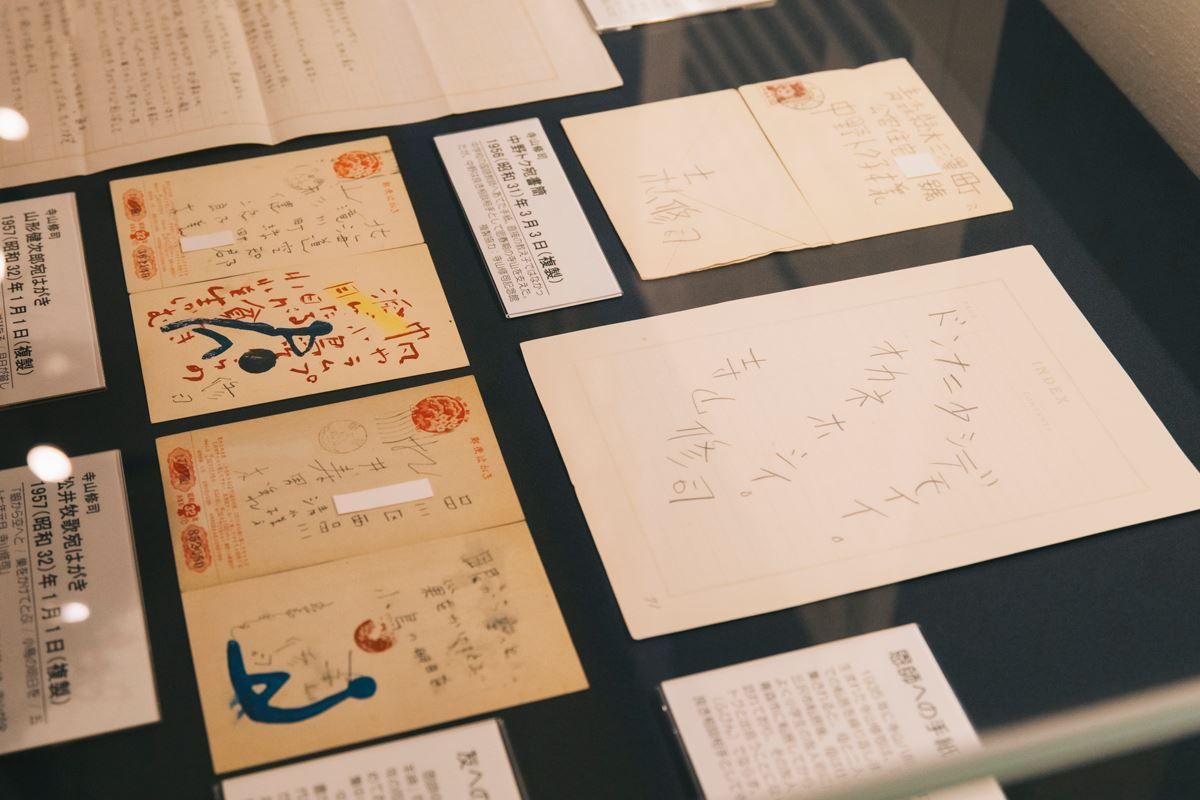

「実は、寺山さんは手紙さえ表現手段としたんです」

恩師への手紙には、「ドンナニ少シデモイイ。オカネホシイ。」との言葉が。思わず笑ってしまいました。

その下は、高校生で立ち上げた俳句結社で出会った仲間に送った年賀状です。可愛らしいイラストも寺山さんが描いたものなんだとか。

手書きで原稿を書いていた時代は、そう簡単に書き直せないだろうことを想像すると、やはり文学者の言葉の操り方ってすごいなと思いますね。

「手紙魔だった寺山さんが、次の形として取り入れたのがタイプライターなんです。タイプライターで手紙を打ち、直筆のサインを入れて、登録者にニュースレターというものを送っていました。今でいうメルマガみたいなものですね」

新しいものもすんなりと取り入れてしまう寺山さんの姿を想像しました。

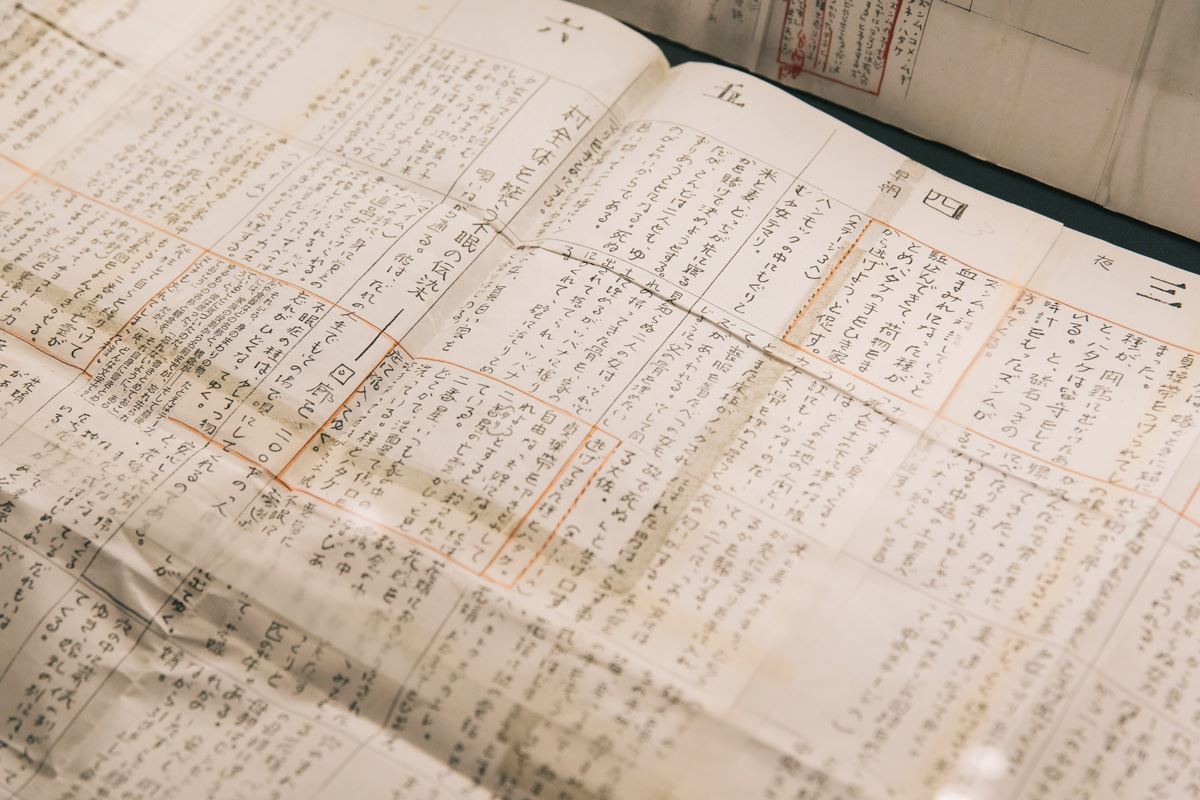

最後のコーナーには、舞台『百年の孤独』の設計図「箱書き」(演劇や映画のシーンごとの内容を表形式にまとめた一覧)の展示がありました。バージョン違いの箱書きを見比べてみると、作品の終わり方がどんどん変わっていくことがわかります。

「お芝居を現実的に仕立てていく過程で、最後のシーンがどんどん変わっていくのです。最終的には、賑やかな祭りのシーンで締めくくった本作ですが、もともとは銀板写真機による記念撮影シーンだったんです。舞台『百年の孤独』は、『さらば箱舟』というタイトルで映画化もされましたが、映画のシナリオでは、お芝居では実現できなかった戯曲の設計図を参照し、記念撮影で終わります。演劇で考えたアイデアを映画で実現する。自身のイメージを表現ジャンルを超えて繰り返し引用するのも寺山さんの得意技です」

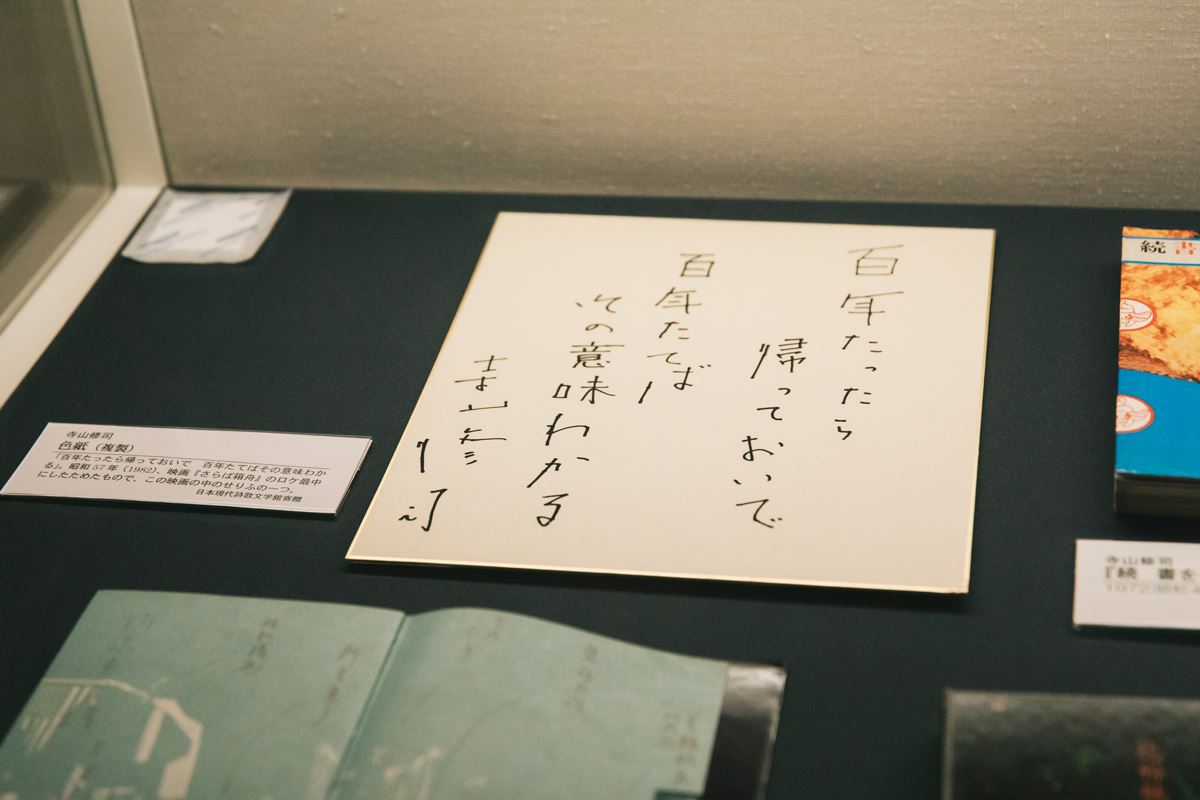

寺山さんの最後の映画作品となった『さらば箱舟』に出てくるセリフで、寺山が好きだったという一節「百年たったら帰っておいで 百年たてばその意味わかる」をしたためた色紙が残されています。

「多岐にわたる寺山さんの活動の全貌を理解するには100年かかる、前衛作品はわかりづらいから100年待ちなさい、というような意味もあるのかもしれませんが、自分の作品が100年後も残っているだろうという自負も感じられたりします」

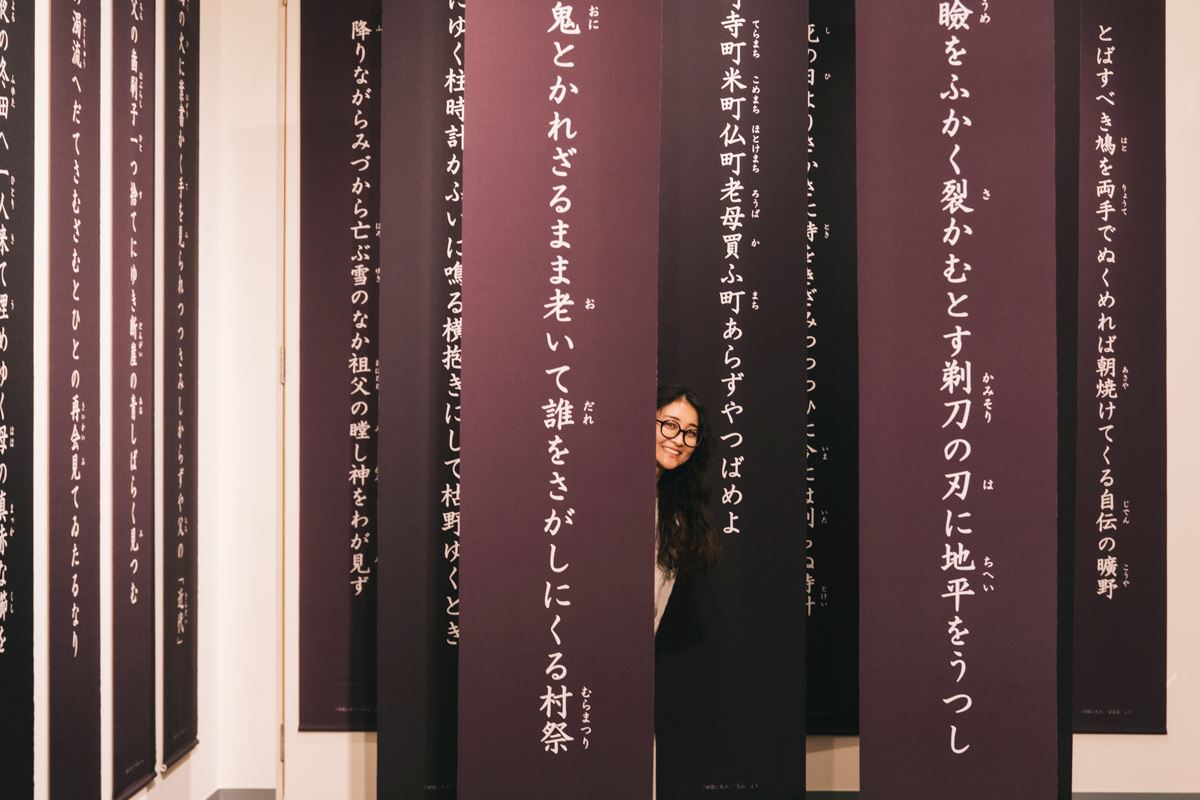

展示室の奥にあるインスタレーション。天井から吊り下げられた印象的な言葉たちは、歌集『田園に死す』(1965年)から抜粋したもの。「私の墓は私の言葉があれば十分だ」という寺山が残した言葉から、墓標をイメージしたものだそう。

一度の取材では、全ての情報を読み込めないほどの情報量と充実感がありました。2章立ての展示で感じた圧倒的な充実感こそが、寺山さんが短い人生でさまざまな芸術分野を横断し、凝縮した人生を送った時間そのものなんだろうと感じました。

最後に、ムットーニコレクションを紹介します。世田谷文学館では、音と光のからくりで文学作品を体験できるムットーニこと武藤政彦さんのからくり装置を10台ほどコレクションしています。コレクション展ではいつもこのコーナーを設けて、作品を変えながら展示しているそうです。開館時間中、毎時30分から上演されています。

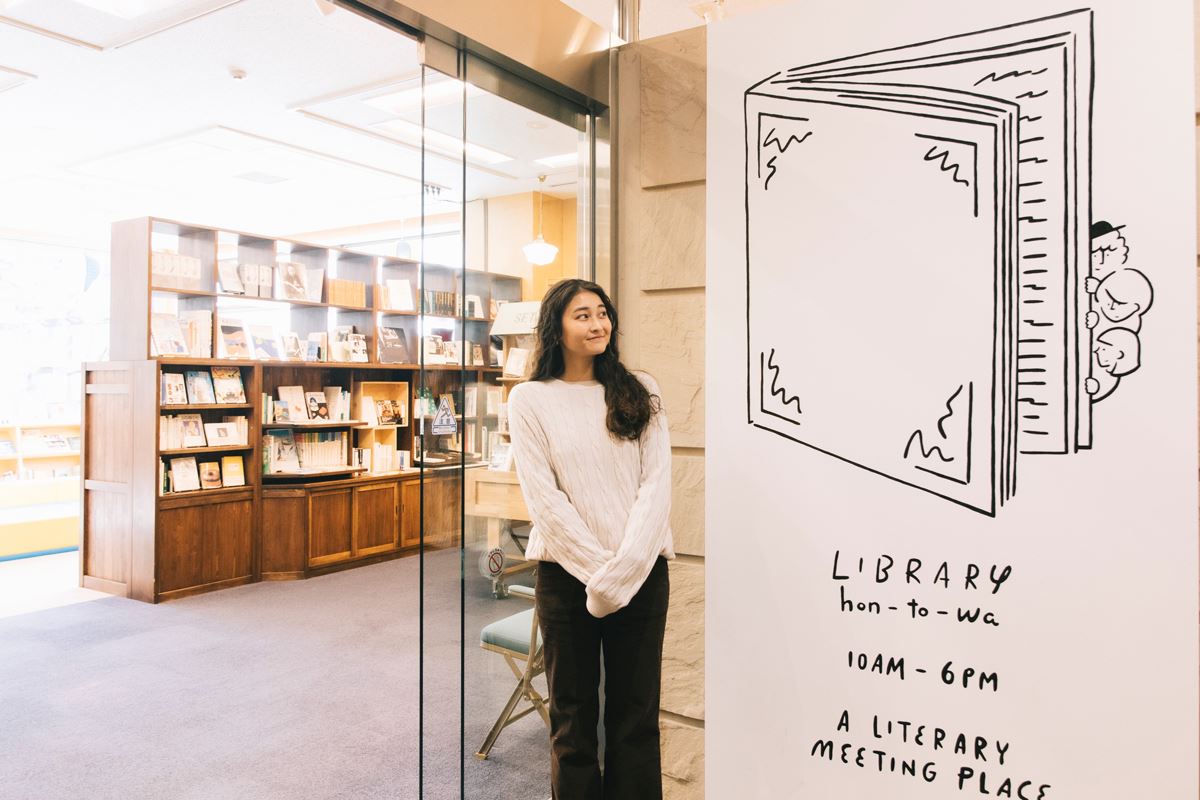

大人も子どもも楽しめる、明るく開放的なライブラリー「ほんとわ」

そして、世田谷文学館では、大人も子どもも楽しめるライブラリー「ほんとわ」を利用することができます。

住宅街に所在し、小学生たちの通学路にもなっている世田谷文学館。そのライブラリーは、子供たちも自由に使える空間というコンセプトで、2017年に資料研究のために使われていた図書室からリニューアルしました。

入って奥の方がキッズエリアで、手前が大人エリアです。

キッズエリアでは絵本の名作を自由に読めたり、個室のような狭い空間に入って本を読んだりすることもできるんだそう。学校終わりに遊びにくる常連さんもいるんだとか。

「ほんとわ」の書棚や机などに使われている木は、世田谷区と姉妹提携を結んでいる群馬県の川場村の木材が使用されています。

取材時は2階の展示室で『漫画家・森薫と入江亜季』展が開催されており、展覧会グッズも含めて賑わっていました。さまざまなジャンルの素敵な企画展・コレクション展が開催されている世田谷文学館へ、ぜひ足を運んでみてくださいね。

撮影:村上大輔(★以外)

世田谷文学館

東京23区では初の地域総合文学館として、1995年に開館。主に明治以降の世田谷区にゆかりのある文学と文学者に関する資料を収集し、コレクション展などの展示で紹介するほか、文学や絵本、マンガなど、ジャンルの枠にとらわれない多彩な企画展が開催されている。展示室以外にも、キッズスペースや授乳室を備えた図書室「ライブラリーほんとわ」や展示関連のイベントなどが行われる「文学サロン」などもあり、さまざまな形で文学を体験できる場として親しまれている。

https://www.setabun.or.jp/

【展覧会情報】

『寺山修司展―世田谷文学館コレクション展 2024年度後期―』

2024年10月5日(土)~2025年3月30日(日)

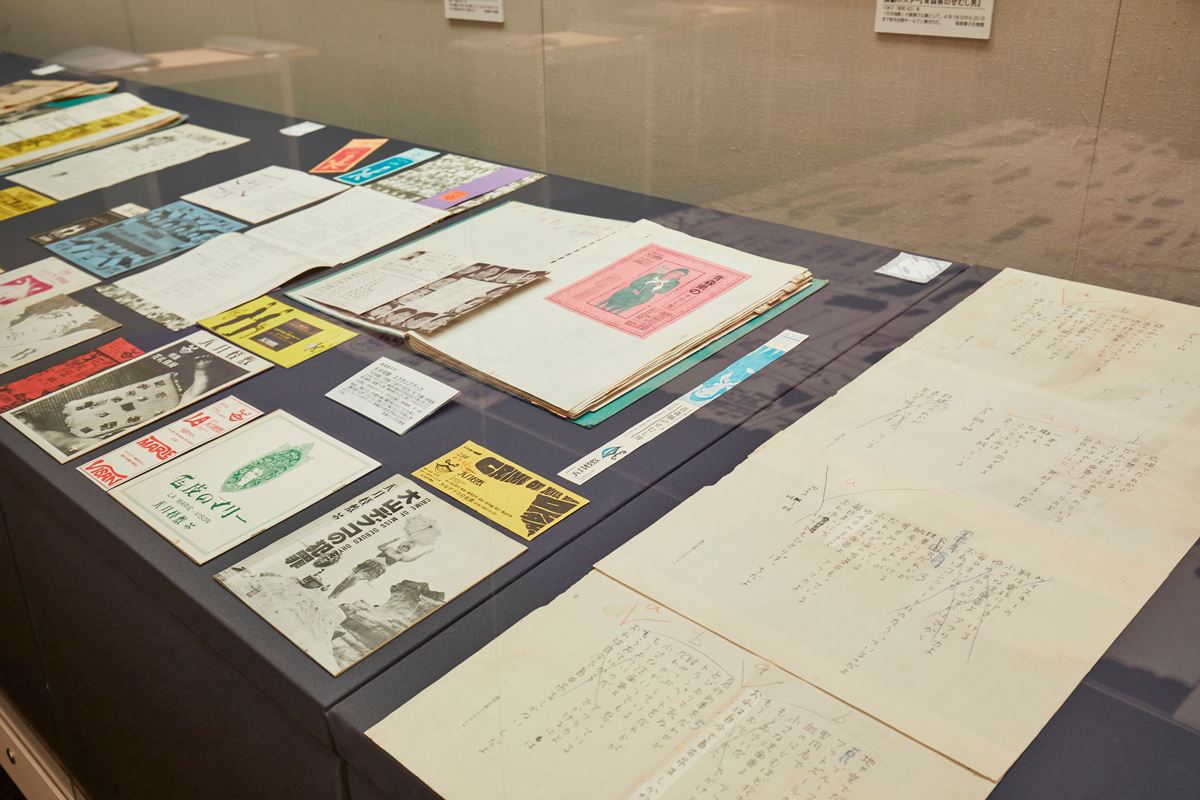

寺山修司の生誕90年という節目にあたり、これまで世田谷文学館で収蔵してきた関連コレクションを一堂に紹介。俳句や短歌、小説や戯曲、評論などから演劇や映画まで、幅広い表現活動でその才能を発揮した寺山は、30歳を前後する1960年代後半に世田谷区下馬に転居し、演劇実験室「天井棧敷」を設立した。同展では、自筆の書簡や「天井棧敷」に関する資料(原稿・台本・ポスター)など約150点の資料を展示し、今なお、戯曲の再演や映画化などを通してファンを増やし続けている寺山修司の人物像とその活動を紹介する。

プロフィール

和田彩花

1994年8月1日生まれ、群馬県出身。

アイドル:2019年ハロー!プロジェクト、アンジュルムを卒業。アイドルグループでの活動経験を通して、フェミニズム、ジェンダーの視点からアイドルについて、アイドルの労働問題について発信する。

音楽:オルタナポップバンド「和田彩花とオムニバス」、ダブ・アンビエンスのアブストラクトバンド「L O L O E T」にて作詞、歌、朗読等を担当する。

美術:実践女子大学大学院博士前期課程美術史学修了、美術館や展覧会について執筆、メディア出演する。