和田彩花のアートさんぽ

はっきりした輪郭線と色の面を楽しむ絵画 ──豊島区立 熊谷守一美術館

毎月連載

第14回

豊島区立 熊谷守一美術館

フォーヴ調の作品から、輪郭線と色面で構成された「モリカズ様式」まで、幅広くさまざまな画風で70年という長い歳月、描き続けた洋画家、熊谷守一。熊谷の自宅兼アトリエ跡地に建つのが、ここ豊島区立 熊谷守一美術館です。

同館が所蔵する約230点の熊谷守一作品から、60点ほどが常設展示されています。年に1回開催される特別企画展では、各地に収蔵されている熊谷守一作品もここで見ることができます。

今回は、現在開催中の特別企画展『めぐる いのち 熊谷守一美術館 40周年展』(6月29日(日)まで)を紹介します。岐阜県美術館、岐阜市、岡山の大原美術館などからやってきた作品も含め構成される本展覧会は、1階から3階の各展示室に設けられたテーマに沿って、年代順で展示されています。お話しを伺ったのは、熊谷守一美術館学芸員の菊地桜子さんです。

生きた証を残すかのように描いた家族の姿

第一展示室のテーマは「家族」です。

岐阜県恵那郡付知村(現・中津川市付知町)の裕福な家庭に生まれた守一さんですが、3歳で生母から引き離され、お妾さんが切り盛りする岐阜市の父方の家で育ちました。親類や使用人など大勢が住む屋敷で、複雑な人間関係を目の当たりした経験は、守一さんの人格形成に影響を与えたと後年語られているようです。

その両親を若い頃に亡くし、また、結婚後は5人の子に恵まれるものの、内3人を病により亡くすなど、守一さんの生涯は死の影に迫られたものでもあったそうです。そのような中で守一さんは、大切な家族の姿を画業の節目節目で描き続けてきました。

《陽の死んだ日》(1928年)は、かぞえで4歳で亡くなった次男の陽さんを描いた作品。一見抽象画のように見えますが、少し離れたところからじっくり見ていくと、陽さんの顔が見えてきます。悲しい出来事を題材にしていますが、生き生きとした画面が印象的です。

「熊谷守一について注目されるとき、主に画業の後半で描かれた動植物などを描く画家という側面を紹介されることが多かったのですが、守一さんの生涯で起きた両親や我が子の死といった経験があってこその晩年の題材があるんじゃないかと考えています。また、守一さんの生活の営みがあったこの場所で、家族をテーマにした展覧会を開催することはすごく意義があるんじゃないかなと思い、40周年の節目に今回の展覧会を企画しました」と菊地さん。

年代によって描き方が大きく変わる守一さんの画業。守一さんが活躍した時代の背景がなかなか見えてこないのですが、どんな時代だったのでしょうか?

「そのときの絵の流行にはあまり影響されていない画家ではあります。東京美術学校では、青木繁や和田三造らと同級生でした。黒田清輝の次の世代で、海外で絵を学び、自分の表現を模索していくような時代だったと思いますが、守一さん自身は一度も海外で学ぶことはありませんでした。経済的な理由もあったと思いますが、海外の知恵を学ばなければというような、そういう気負いがないところは熊谷守一の特徴かなと思います」

《仏前》は、食糧難の時代に、病に伏せていた次女の萬さんに精をつけてほしいという願いでお見舞いにニワトリをいただいたそうです。萬さんの死後も、仏前に卵をお供えしていた場面が題材になっています。

萬さんの死後、その遺骨を収めた骨壺を抱える長男の黄さん、黄さんの方を向きながら歩くスカートをはいた次女、榧さん、そして二人のやや前方を歩く白い髭をたくわえた守一さん自身を描いた作品です

この頃になると、色面で構成された画面が印象的です。熊谷守一と聞いてすぐにイメージするのは、この頃からの作品だったんですね。どうしてこのような手法を用いて描くようになったのでしょうか?

「守一さん自身は、年をとってものの見方が変わったからだとおっしゃっています。あとは、守一さんの日本画に魅せられた浜田葆光という画家が、1938年に日本画の展覧会を企画しまして、そこで作品を理解してくれるコレクターに出会ったことから日本画も精力的に制作するようになっていったという経緯があります。この頃を境に、徐々に油彩作品に日本画で描いていたような輪郭線が出てきます。日本画に触れた時間が、熊谷守一のものの見方に影響を及ぼしているのではないかなと考えています」

自画像だという《夕暮れ》にみられる同心円を描いたシリーズ(《朝のはぢまり》《夕映》共に原画は岐阜県美術館蔵)は、美術館のドアノブにもなっています。細部の至るところまでかわいらしい美術館です

次女の萬さんが亡くなる前に黒板に書きつけた「南無阿彌陀佛」を模して、守一さんが掛け軸に書いた作品。親子で共有する感性が素敵な作品です

単純化した色や形を輪郭線で区切る「モリカズ様式」

第二展示室では、熊谷守一の画業の変遷を紹介しています。

《縁側》は、色面を用いる画風に近づいていく時期の作品です。傘や帽子と足袋とマントなどのモチーフと、画面空間を構成する簡略化された線が数本描かれるだけのシンプルな作品。

「この作品は、雨の日に外へ出かけて濡れてしまったものを干している場面と思われます。熊谷守一のエピソードをもとに制作されたオリジナルストーリーの映画『モリのいる場所』では、家にこもりきりで一歩も外へ出ない守一さんが描写されていましたが、実は70歳頃までは写生旅行などにもたびたび出かけているんですよ」

これだけ画風の変化がある守一さんの作品は、美術史の中でどのような位置付けにおられるのでしょうか?

「これまでご覧いただいたようなチューブから直接絵の具を塗り付けたような作品については“フォーヴィスム”とも言われます。しかし、晩年の“モリカズ様式”はこれまで紹介したような画家の人生や画業の歩みの結晶のようなもので、系譜にあてはめることはなかなか難しいかもしれません」

「モリカズ様式」と言われる作品にはどんな特徴があるのでしょうか?

「守一さんの作品の特徴的として“輪郭線”による表現があげられます。板に鉛筆、あるいは赤鉛筆で下絵を描き、そして、その線を塗り残すように絵の具を置いていく手法が多くみられます。もちろんその他の方法で輪郭線を描いている作品もあります。原画ならではの絵具の凹凸を観察して、いろいろな作品の輪郭線に注目してみてみてほしいです」

色墨で描いた日本画と、味わい深い書の作品

3階の展示室には、40周年を記念して、歴代の周年を記念したポスターの図案を展示しているコーナーも。

こちらのフロアでは、守一さんの日本画を見ることができます。日本画は、よりかわいらしく、身近に感じる題材が素敵です。改めてになりますが、守一さんが洋画だけでなく日本画にも取り組んだ経緯はどのようなものだったのでしょうか?

「守一さんが上京してまず入学したのは、共立美術学館という日本画を学ぶための学校でした。まず日本画の基礎を習得してから、東京美術学校の受験に臨んだのです。また、絵を描けず、経済的に困窮していた時期には、周りの友人たちが油絵よりもすぐに売りに出せる日本画を描くようすすめたこともあり、少しずつ日本画を描くようになります。前述した1938年の日本画展の成功を機に、精力的に日本画を描いていくようになりました。同時期の油絵に比べて、守一さんの日本画はアリやカエルなど、身近な動植物を描いているのが特徴の一つだと思います」

守一さんは書も書いていました。コレクターの木村定三さんが、守一さんの箱書き(作品を収める箱に作者が作品名などを自筆したもの)の文字に魅力を感じたことから、書の依頼も増えたのだそうです。

「ただ、書については余技の側面が本人としては強く、求めに応じて書くことが多かったみたいです。言葉についても、守一さんが書きたくて書いた言葉というわけでもなかったようです」

熊谷守一さんの作品は、故郷の岐阜県中津川市付知町にある熊谷守一つけち記念館さんでも見ることができます。こちらでは、守一さんの自宅にあったお庭の再現もあるそうなので、近隣にお住まいの方はぜひ足を運んでみてくださいね。

洋画家、フォーヴ調の画面、モリカズ様式、熊谷守一とその作品を示すさまざまな呼び名がありますが、カテゴリーに分けてしまっては守一さんの魅力を全然掴めきれない、多才で、唯一無二の作家であると強く感じました。

自分のペースを崩さず、いる場所、やってきたことを通して、オリジナリティを生み出す力を、守一さんの姿勢から学びたいです。

撮影:源賀津己

豊島区立 熊谷守一美術館

1985年5月、画家・熊谷守一が1932年から1977年に亡くなるまでの45年間暮らした自宅兼アトリエ跡地に、守一の次女・榧が私設美術館として創立。2007年11月には榧が所有する熊谷守一作品153点を豊島区に寄贈し、豊島区立 熊谷守一美術館となる。1階・2階が展示室、3階が貸しギャラリー兼企画展示室となっており、熊谷守一関連の小企画を開催しているほか、父と同じく画家の道を歩んだ熊谷榧の企画展なども開催されている。

https://kumagai-morikazu.jp/

【特別企画展】

「めぐる いのち 熊谷守一美術館 40 周年展」

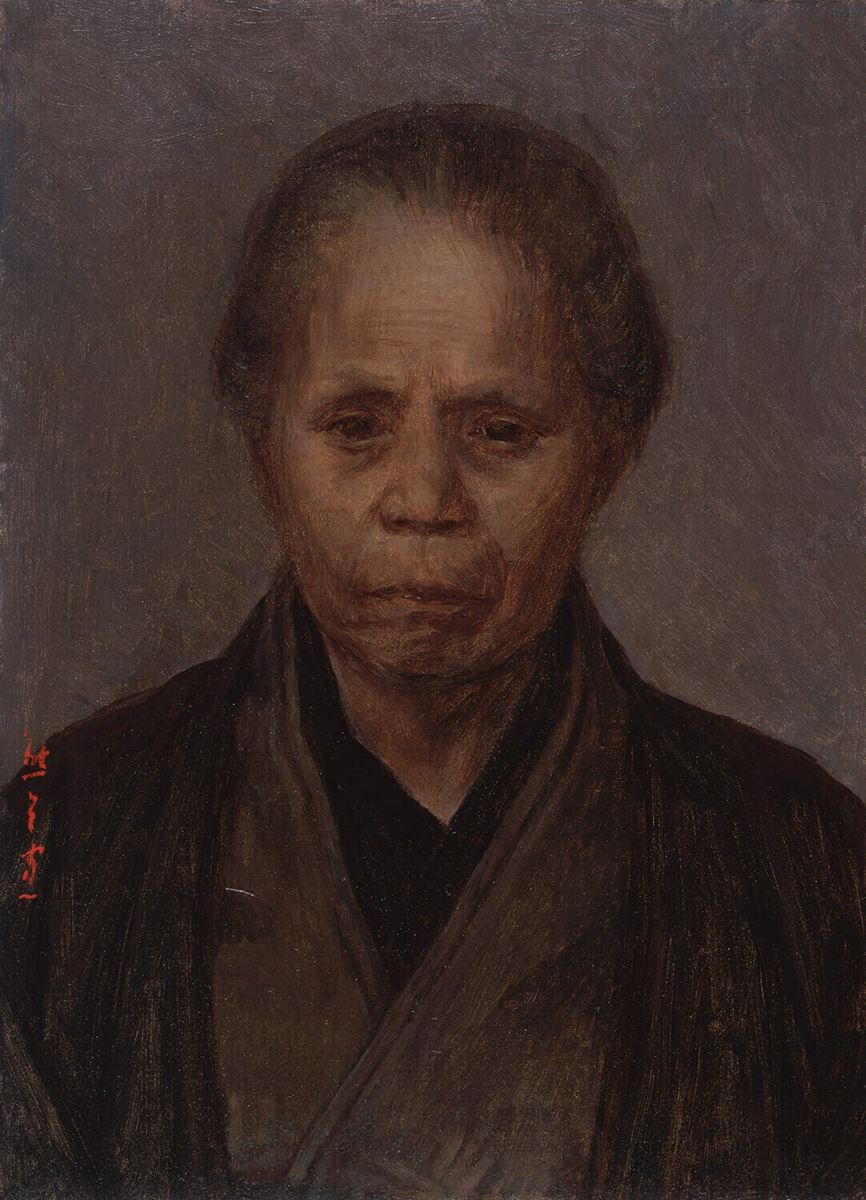

開館40年周年を記念した特別企画展として、「めぐる いのち」と題し、守一が描いた自身や家族の肖像を中心に紹介。5人の子どものうち3 人を病で亡くした守一は、画業の節目節目で、大切な家族が生きた証であるかのように、そのいのちを描いてきた。若き日に描いた父母の肖像から、かぞえで4歳でこの世を去った次男を描いた《陽の死んだ日》(公益財団法人大原芸術財団 大原美術館蔵)など、守一が描いた家族の姿を通して、守一が見つめたいのちへのまなざしを紹介するとともに、その画風の変遷もたどることができる。

プロフィール

和田彩花

1994年8月1日生まれ、群馬県出身。

アイドル:2019年ハロー!プロジェクト、アンジュルムを卒業。アイドルグループでの活動経験を通して、フェミニズム、ジェンダーの視点からアイドルについて、アイドルの労働問題について発信する。

音楽:オルタナポップバンド「和田彩花とオムニバス」、ダブ・アンビエンスのアブストラクトバンド「L O L O E T」にて作詞、歌、朗読等を担当する。

美術:実践女子大学大学院博士前期課程美術史学修了、美術館や展覧会について執筆、メディア出演する。