和田彩花のアートさんぽ

印刷の歴史とグーテンベルクと黒の芸術 ──印刷博物館

毎月連載

第16回

印刷博物館 館内にて

今回、訪れたのは、文京区にある印刷博物館です。TOPPAN(旧社名・凸版印刷)の本社ビル内に2000年にオープンし、書物や活字、印刷機械を中心に約7万点もの印刷関連のコレクションを所蔵。常設展示では、さまざまな印刷技術に結びついた歴史を楽しく学ぶことができます。

今回は、現在開催中の企画展『黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化』(7月21日まで)も合わせて紹介します。お話を聞かせてくださったのは、印刷博物館学芸員の式洋子さんです。

貴重な資料の数々でたどる印刷技術の変遷

まずは、常設展から見ていきましょう。

チケットカウンターから常設展示室へと向かう回廊に「プロローグ」として展示されているのは、人類のビジュアル・コミュニケーションの歴史です。ラスコーの洞窟壁画から始まる展示は、全てレプリカで構成されているため、触れて楽しむこともできます。

いよいよ展示室内へ。常設展は、印刷の日本史という歴史展示と、印刷の世界史という壁面年表展示で構成されています。

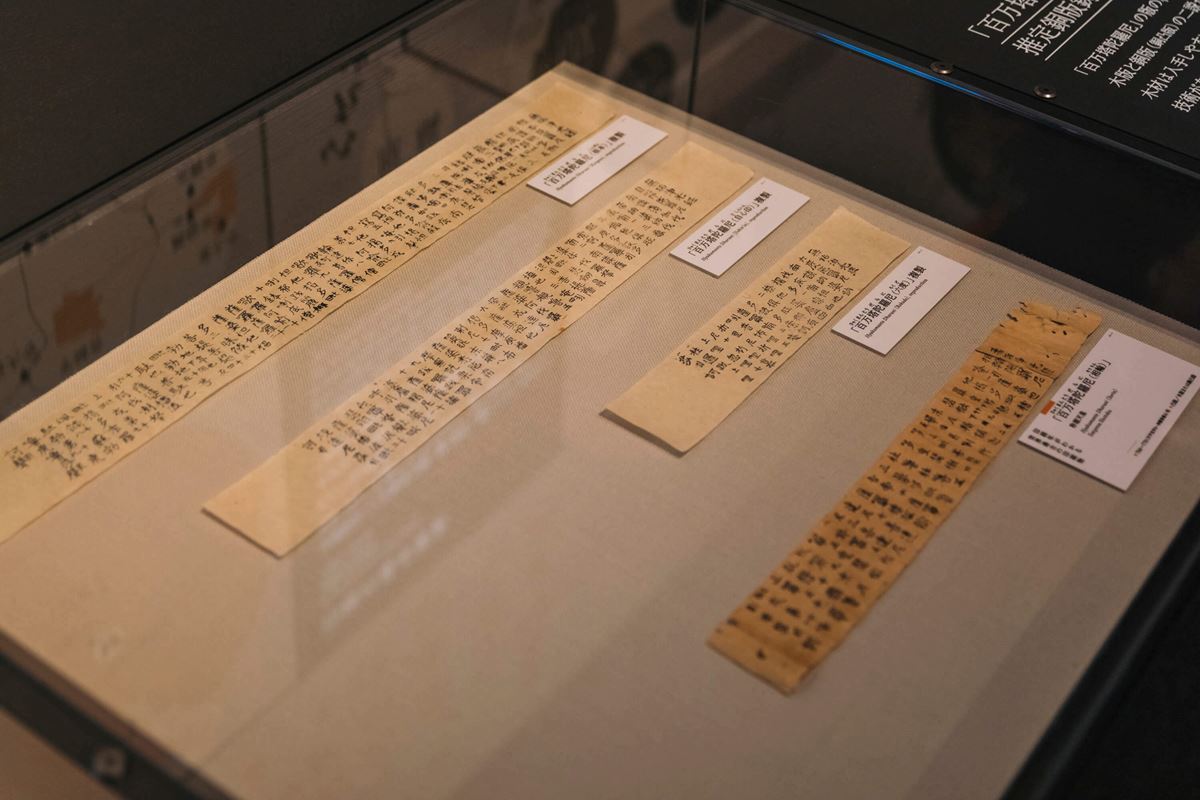

印刷博物館さんが所蔵する古今東西の印刷物のなかでも最も古いものが、現存する世界最古の印刷物と言われている《百万塔陀羅尼》(764~770年)です。

「《百万塔陀羅尼》は奈良時代、孝謙天皇(後の称徳天皇)が国家安泰を願う経文「無垢浄光陀羅尼経」を100万枚印刷させ、同じ数作らせた木製の小さな三重の塔に納めて法隆寺や東大寺などの大きなお寺に配ったもの。《百万塔陀羅尼》には、「根本」「相輪」「六度」「自心印」の四種類の経典があり、ここでは「相輪」の実物とその他3つのレプリカが展示されています。印刷方法については木版説と銅凸版説があり、実際そのどちらだったかはわかっていません」(式さん)

江戸時代までは、印刷技術は大陸からもたらされた経典や書物などを広めるためことを目的に、お寺のなかで受け継がれていったそうです。

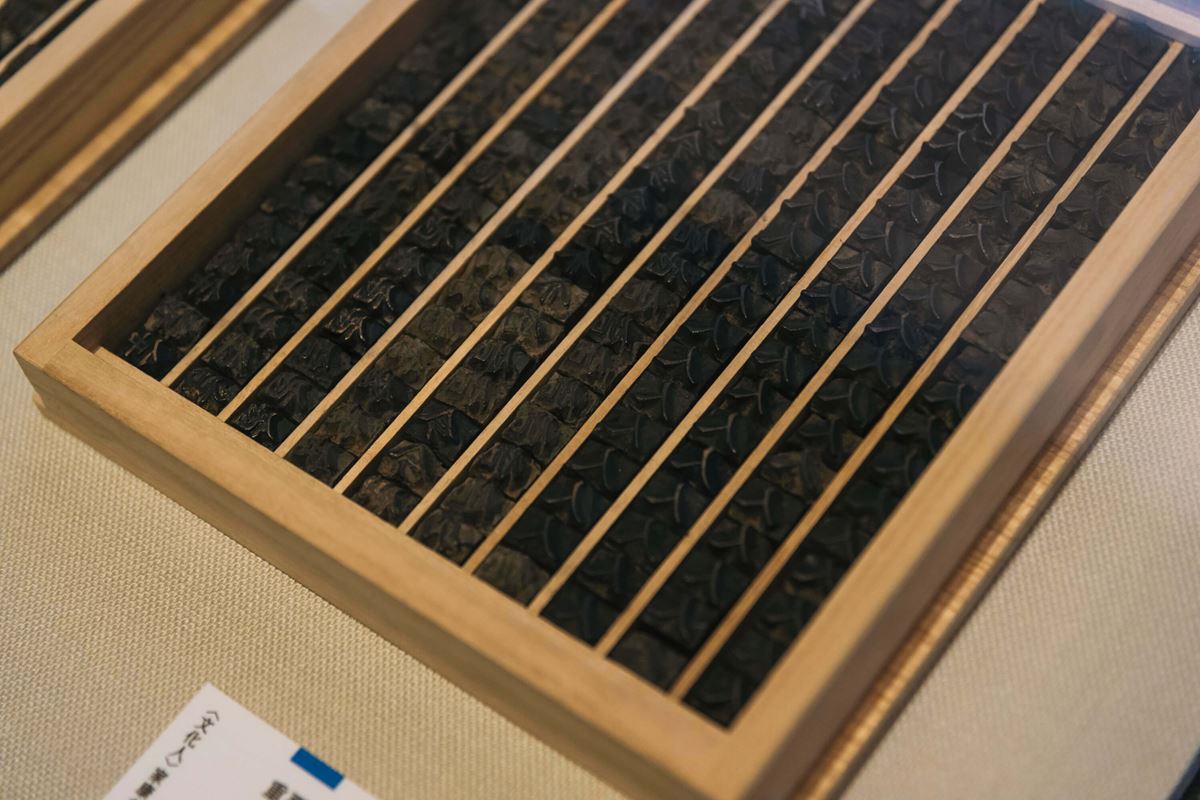

そんな印刷の流れが変わるのは、江戸時代に興隆した活版印刷によって。こちらは、印刷博物館のお宝である、徳川家康が作らせた《駿河版銅活字》です。

「豊臣秀吉は朝鮮出兵の際に銅活字を持ち帰り、天皇に献上しました。為政者が活版印刷に興味を持ったことで、印刷文化がお寺の外に広がるようになります。しかし、当時の日本には金属活字を鋳造する技術がなかったため、手彫りした木活字を組み合わせた活版印刷が誕生しました。そんななかで、家康だけが本場に倣って江戸時代唯一の金属活字を作らせました。それがこの《駿河版銅活字》です」

徳川家康が印刷技術の普及に貢献していたのですね!

江戸時代の印刷物といえば、浮世絵です。葛飾北斎の《富嶽三十六景 神奈川沖浪裏》の色刷りの過程を見ることができます。

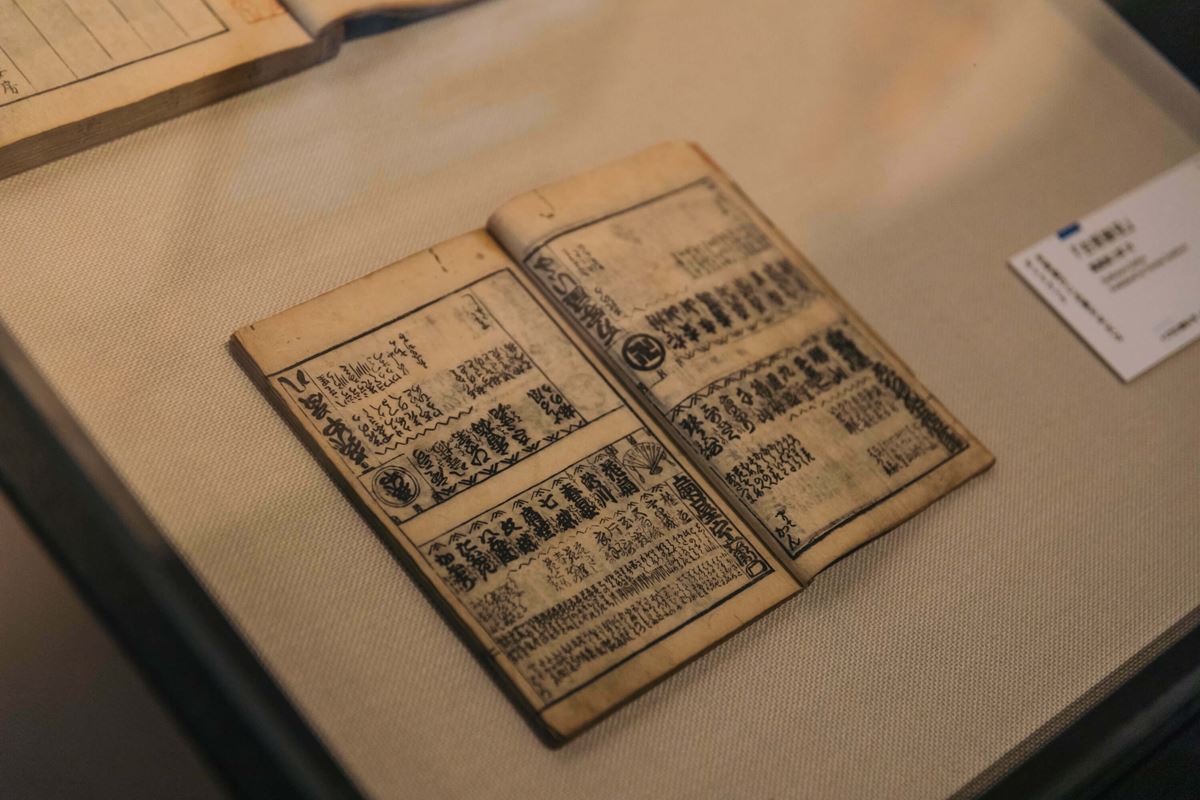

こちらはなんとあの『解体新書』です!

「日本で作られた初版の『解体新書』は木版でした。しかし、元となったオランダ語版の『ターヘル・アナトミア』に倣い、改訂版では銅版印刷(エッチング)で作られました。人体解剖図が木版でもかなり細かいところまで表現されているのがわかりますよ」

明治時代に入ると、西洋からの技術の流入によって活版印刷が急速に浸透していきます。

「当時は、実業家や大学関係者などが情報を発信するために活字づくりに挑みました。活版印刷の先駆者として知られる本木昌造は、長崎でオランダ語の通詞(通訳)をしていたのですが、オランダの印刷技術に感銘をうけ、オリジナルのひらがな、カタカナの活字作りに成功しました」

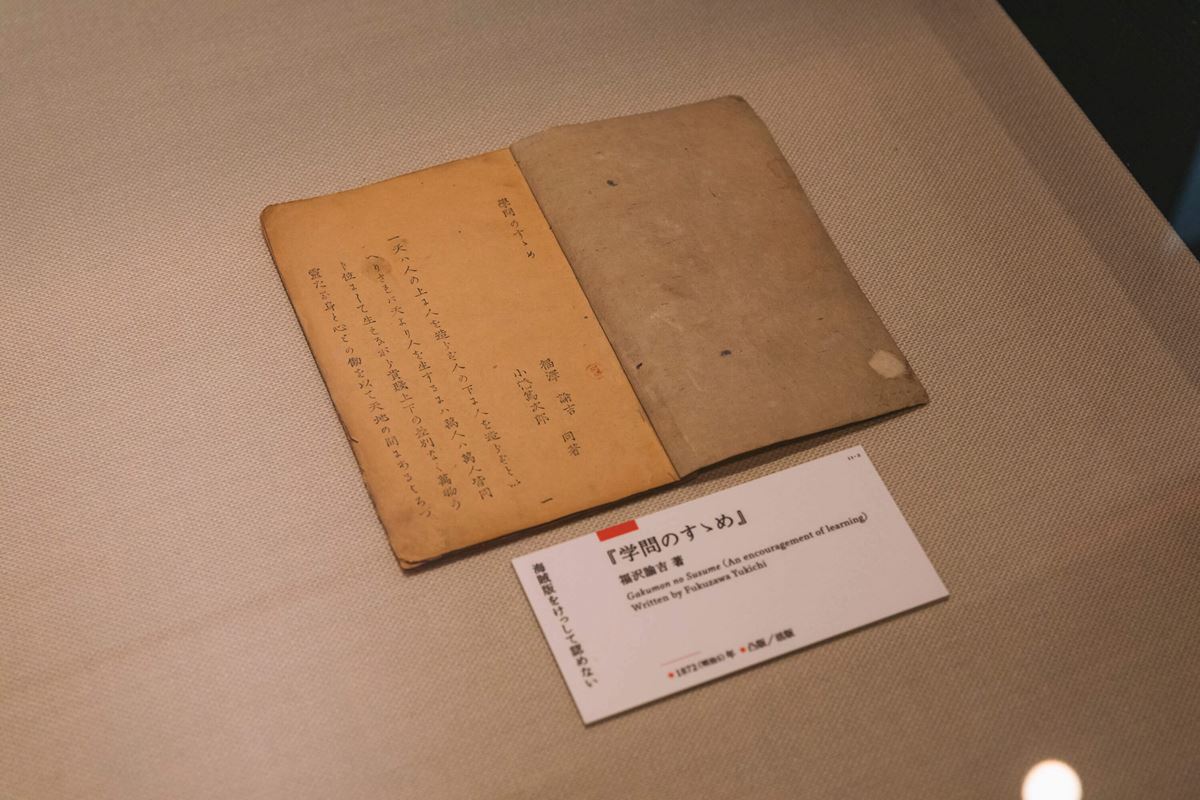

「また、福沢諭吉も、『学問のすゝめ』を出版するにあたり金属活字を作りました。『学問のすゝめ』はその後、福沢の許可なく木版で印刷された海賊版が出回り大ベストセラーになります。このことが、「著作権」という権利が生まれるきっかけになったと言われています」

その後、印刷物のニーズが高まり、速く大量に印刷していくという時代の流れになっていくのだそうです。新聞や、漫画、雑誌、週刊誌などがたくさん印刷されるようになり、写真、文字、挿絵などそれぞれにあった印刷技法が使用されていきます。

家でも印刷できるような時代を生きていますが、ここに至るまでさまざまな技法が試され、進化を遂げてきたのですね。印刷の歴史だけでなく、貴重な印刷物の資料展示も興味深いものでした。

活版印刷と活字書体の発明がもたらしたもの

それでは次に、企画展『黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化』を見ていきましょう。

15世紀半ばに活版印刷技術を完成させたヨハネス・グーテンベルク。ドイツのライン川沿いの街マインツに生まれたグーテンベルクは、その後ストラスブールに移動し活版印刷の開発に取り組み始めます。印刷機の発明は、ライン川沿いのワインの産地で使われていたブドウ絞り機から構想したと言われているそうです。

グーテンベルクによる活版印刷の発明によって、それまでの情報コミュニケーションの在り方が大きく変わりました。聖書をはじめとする宗教書や古典、やがて同時代の書物などが複製されるようになり、書物を通じた情報伝搬が促進されていったそうです。

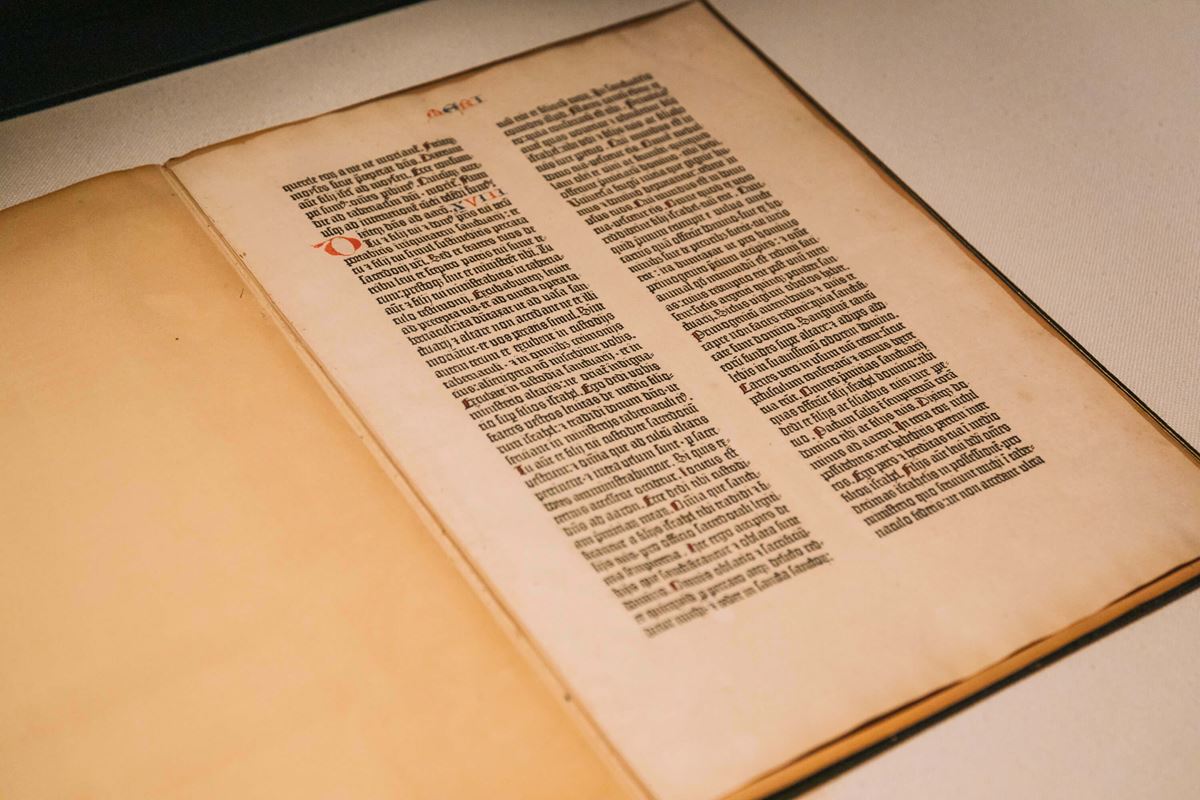

グーテンベルクの偉業といわれている『42 行聖書』は、1200ページ超えのラテン語で書かれた聖書です。展示では旧約・新約聖書から1ページずつ展示されています。

「印刷されているのは黒文字の部分のみで、青や赤の部分は手書きです。もともと活版印刷は、手書きの写本を効率的に生み出すために発明されたものなので、分業で制作される写本のように、テキストだけ印刷し、手作業で装飾が加えられています」

こちらは、マルティン・ルターの『ドイツ語著作全集』です。

「この活版印刷を戦略的に使用したのが、ドイツの宗教改革を主導したマルティン・ルターです。ルターはカトリック教会に対して“95ヶ条の提題”を示したことで知られていますが、教皇によって破門され神聖ローマ帝国を追放されたあとは、聖書のドイツ語訳に挑戦します。ドイツでは地域によって言葉が異なるため、多くの人が聖書を読めるようなドイツ語になるよう工夫して翻訳しました。ちなみに、『ドイツ語訳聖書』の下絵はルターと親交があった画家のクラーナハが施しています。『ドイツ語著作全集』には『ドイツ語訳聖書』は収録されていませんが、宗教改革の思想を広めるためにルターが出版したさまざまな著作が収録されています」

一方で、宗教改革の原因となった免罪符も、こういった印刷技術の発達で数多く刷ることができたという側面があるそうです。

最後に、ドイツで使われたゴシック体「ブラックレター」に注目してみましょう。前提として、現在日本語で使われているゴシック体と、こちらの展示で紹介されているゴシック体は別のものだそうです。

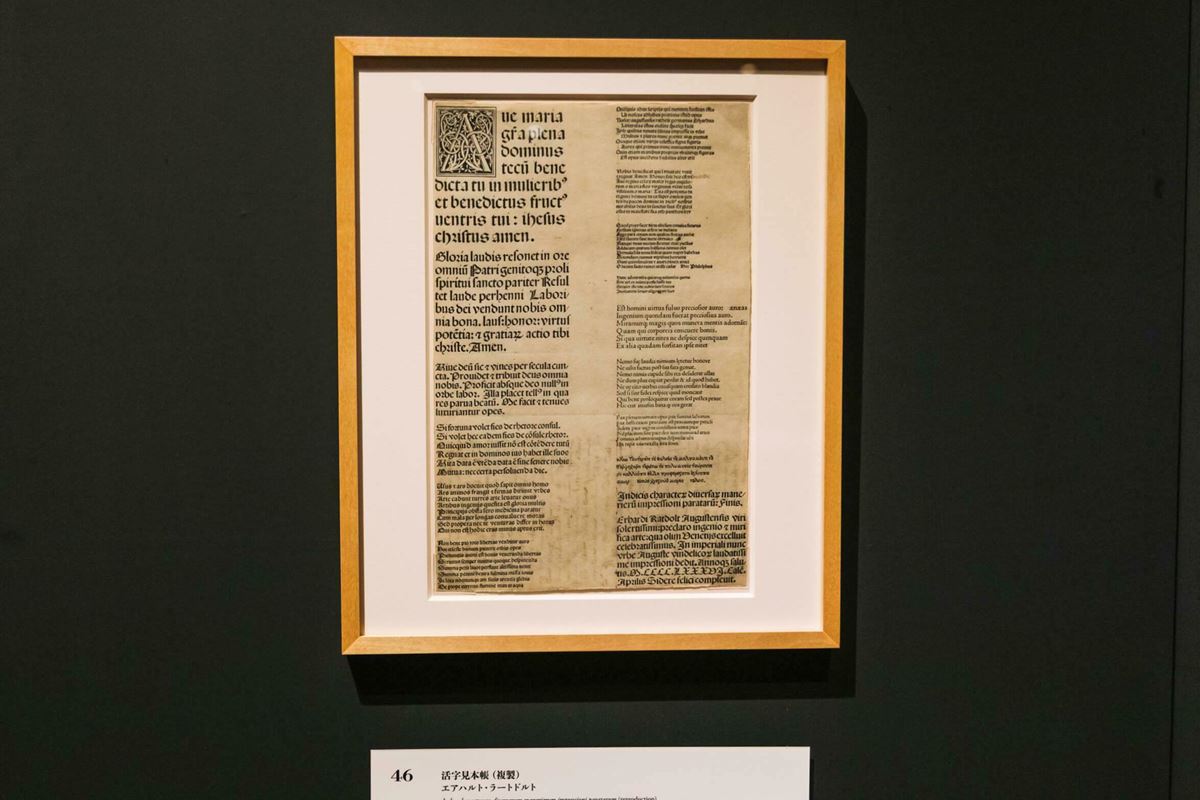

こちらは、3種の書体が記された「活字見本帳」(複製)です。サイズの異なるロトゥンダ体10種、ローマン体3種、ギリシャ文字1種の活字が印刷されています。

「ブラックレターはもともと写本書体(手書きで書かれていた文字)です。グーテンベルクが活版印刷で使ったブラックレターはテクストゥーラと言われる装飾的な書体で、フランスなど他のヨーロッパ地域でも使われていました。同じブラックレターでもイタリア、スペイン圏では少し丸みを帯びたロトゥンダと呼ばれる文字が使用されました。16世紀になると、フラクトゥールという書体がドイツの標準文字に指定されます。これは、19世紀まで使われました」

直線的なブラックレターは、ドイツでたくさん使われたため、やがて「ドイツ文字」と呼ばれるようになっていったそうです。

「ドイツ国民の意識を高めるための書物には、フラクトゥールが用いられました。しかし、読みにくさなどを理由に、国の公式書体について帝国議会で議論されたそうです。しかし第二次世界大戦中にナチス政権下で突然、ブラックレターをユダヤ人が作った文字とし、標準文字を読みやすいローマン体にするという回状が出されます。これを機に、ドイツの標準書体がブラックレターであるという認識は無くなっていきます」

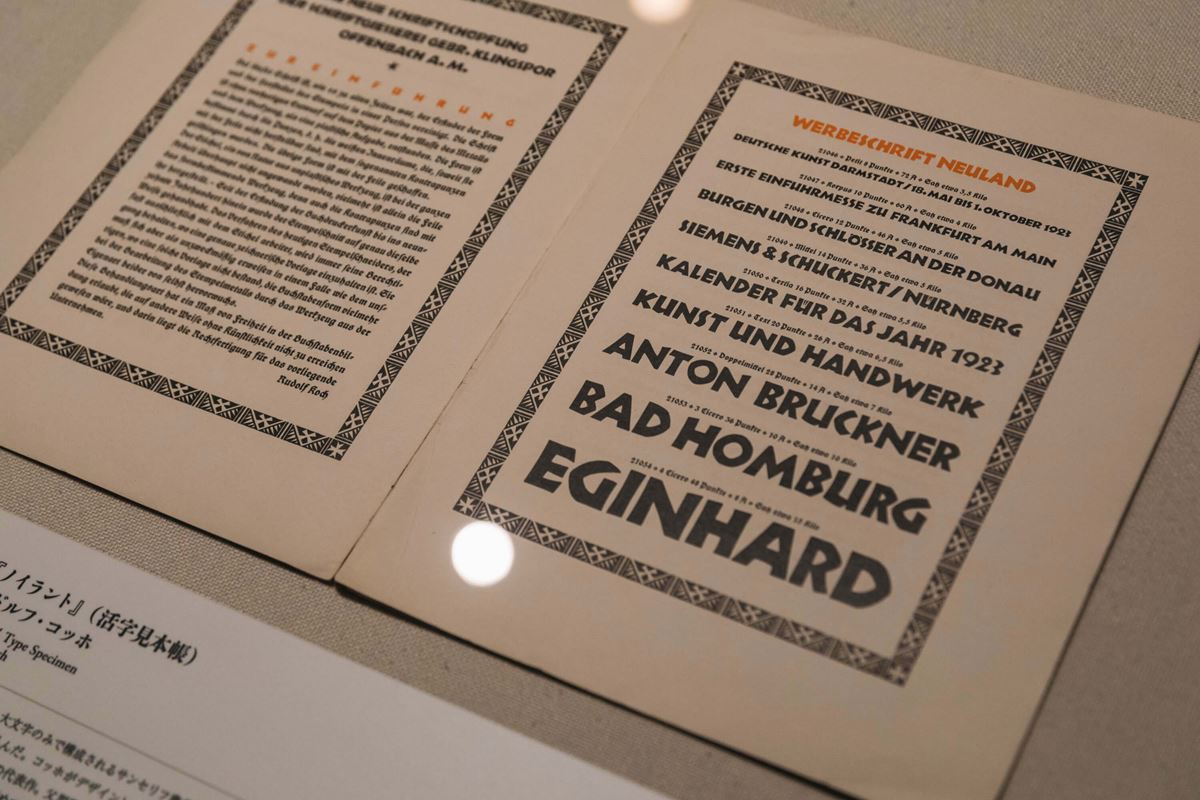

20世紀に入ると、デザイナーによってデザインされた文字としてのブラックレターも登場します。イギリスのデザイナーであるウィリアム・モリスは、ドイツでつくられた初期の活版印刷本への憧れを持っていたことから、ローマン体だけでなくブラックレターを用いていたのだそう。

ドイツの活版印刷の歴史は、書体にも関連を持っていたんですね。書体によってこんなにも印象が変わり、国民の意識にまで繋がる点に驚きました。かっこいいブラックレターの数々をぜひご覧くださいね。

最後に印刷博物館内の印刷工房を紹介します。工房内では、さまざまな印刷機のほか、600書体ほどの活字を所有しています。

これらは、20世紀の日本で実際に使われていた活字です。活版印刷の工程では、職人さん(文選工)の担当の棚が決まっていて、原稿を持ちながら必要な文字をひとつひとつ箱に入れていくのだそうです。

鉛合金でできた活字はとても重たいです。これを持っているだけでも一苦労ですね。

工房見学ツアーは火・水曜日の14時から、活版印刷体験は木・金曜日の14時からと土・日・祝日の14時・16時から開催されています。

盛りだくさんな内容でお届けした印刷博物館、貴重な資料を通してぜひ印刷の歴史に触れてみてくださいね。

撮影:村上大輔

印刷博物館

2000年にTOPPAN(凸版印刷)の100周年記念事業としてTOPPAN小石川本社ビル内に開館。約7万点もの印刷関連資料を所蔵し、常設展では、書物や活字、機械を中心とする貴重な資料などを通して、日本や世界の印刷文化の発展をわかりやすく学ぶことができる。さらに年に1度、大規模な企画展が開催されるほか、活版印刷のワークショップも行われている「印刷工房」やデジタル技術を活用した新しい文化財の鑑賞体験を提案する「KOISHIKAWA XROSS」なども併設されており、印刷の歴史から最新技術まで多角的に知ることができる。

https://www.printing-museum.org/

【展覧会情報】

『黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化』

2025年4月26日(土) ~ 2025年7月21日(月・祝)

15世紀半ば、ドイツのヨハネス・グーテンベルクが発明した活版印刷術は、テキストの複製手段が主に手写だったヨーロッパを瞬く間に席巻。発祥の地ドイツでは、魔術や魔法を意味する「ディ・シュヴァルツェ・クンスト(黒の芸術)」と呼ばれ、独自の出版印刷文化が形成された。同展では、マインツのグーテンベルク博物館などの協力のもと、ドイツの出版物など約70点を展示。活版印刷術と活字書体が国の文化形成に大きく影響を与えてきた様子が紹介されている。

プロフィール

和田彩花

1994年8月1日生まれ、群馬県出身。

アイドル:2019年ハロー!プロジェクト、アンジュルムを卒業。アイドルグループでの活動経験を通して、フェミニズム、ジェンダーの視点からアイドルについて、アイドルの労働問題について発信する。

音楽:オルタナポップバンド「和田彩花とオムニバス」、ダブ・アンビエンスのアブストラクトバンド「L O L O E T」にて作詞、歌、朗読等を担当する。

美術:実践女子大学大学院博士前期課程美術史学修了、美術館や展覧会について執筆、メディア出演する。