和田彩花のアートさんぽ

太郎さんの作品を通して戦後80年を考える──川崎市岡本太郎美術館

毎月連載

第17回

岡本太郎《明日の神話》1968年

神奈川県にある川崎市岡本太郎美術館を訪れました。ここは、岡本太郎さんの母である岡本かの子さんの実家があり自身の生誕の地でもある川崎市へ、太郎さんが作品を寄贈したことをうけ設立された美術館です。

本連載第2回では、青山にある岡本太郎記念館をすでにご紹介しましたが、今回は戦後80年のこの夏に見ていただきたい展覧会を合わせてご紹介します。

川崎市岡本太郎美術館では、現在、『戦後80年《明日の神話》次世代につなぐ 原爆×芸術』展(10月19日まで)が開催されています。

企画展示室と常設展示室の両方を使用して開催されている本展覧会では、太郎さんの作品と原爆の記憶を起点に、戦争をはじめさまざまな社会問題を扱う現代アーティスト9組の作品が展示されています。また、広島の高校生と被爆体験証言者の方との共同制作である「次世代と描く原爆の絵」の原画42点を合わせて見学します。今回、お話を伺ったのは川崎市岡本太郎美術館学芸員の片岡香さんです。

太郎が描いた原爆、戦争

まずは常設展示室のほうから見ていきます。

さっそくですが、太郎さんは戦争の時代をどのように生きたのでしょうか?

「パリで20代を過ごした太郎さんは、1940年にドイツ軍によってパリが陥落してしまう直前に日本に戻りました。帰国後すぐに中国に送られ、軍隊生活を4年、戦後捕虜になった時期を含めると5年くらいを現地で過ごしました」(片岡さん)

戦時中の画家といいますと、従軍して戦争画を描いた画家もいたと思います。太郎さんは従軍画家ではなかったのですか?

「実は、従軍画家ではありませんでした。戦地では、物資の輸送兵として過ごしました。戦後は、東京・青山にあった家もパリから持ってきた作品も全て焼けてしまいゼロからのスタートとなりました」

太郎さんの作品は、抽象的なモチーフやエネルギッシュな色使いが印象的ですが、どんなふうに作品の中で戦争にまつわるテーマを描いていったのでしょうか?

「森永製菓のチョコレート缶のデザインに使用された《瞬間》は、原爆が炸裂した瞬間を描いています。このように直接的に原爆をモチーフにした作品もあれば、アメリカのビキニの水爆実験に巻き込まれ被爆した漁船、第五福竜丸をモチーフにした《燃える人》のような作品もあります」

太郎さんは、1985年に広島で開催されたピースコンサートのポスターのデザインも手がけました。《ヒロシマ》は、その原画を版画にしたものです。太郎さんが考える平和のイメージには、たくさんのエネルギーを感じられます。

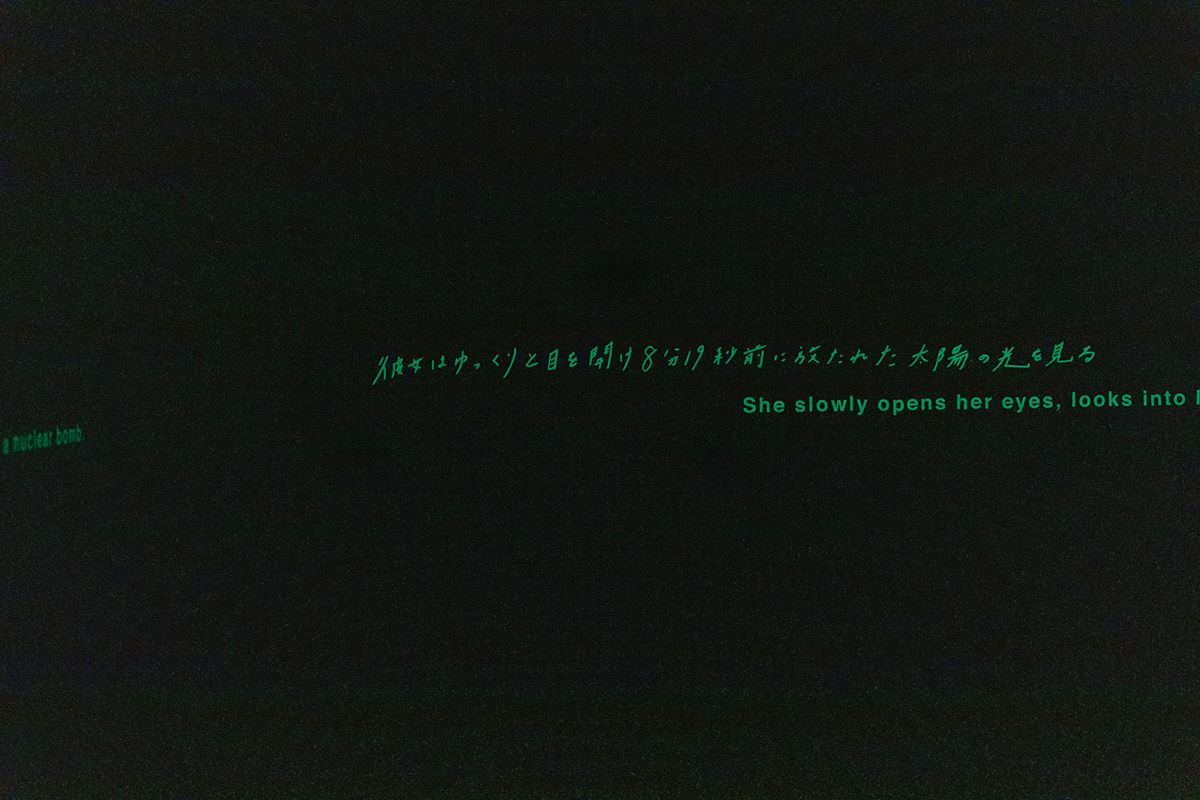

常設展示室に展示されている現代美術作品のひとつ、ほの暗い室内に浮かび上がるのは広島出身の後藤靖香さんの作品《堂々巡り》です。画面いっぱいに描かれた人物は何かを訴えかけてくるように感じるほど強い目力を持つのに、なんだか虚しい空気を纏っているのが印象的です。

「第11回岡本太郎現代芸術賞に入選された後藤さんは、おじいさんの戦争体験を聞いて育ったことから、戦争に翻弄されたさまざまな人々のエピソードを大きな画面いっぱいに描いてきた作家です。本作では向かって左側に、真珠湾攻撃で戦死し、軍神として祀られた上田定を、右側に、戦時中に上田定のエピソードを人形浄瑠璃の演目に仕上げた文楽の三味線弾き西亭(野澤松之輔)を描きました」

画面で緑色に光っているのは、ウランガラスだそうです。暗い展示室でブラックライトに照らされて、キラキラと光ります。

太郎さんの彫刻を紹介するコーナーには、米谷健+ジュリアさんの作品が合わせて展示されています。

米谷健+ジュリアさんの作品は美しいと思わされる造形ですが、じっくり見ていくと不気味だと感じたり、深いテーマが見えてきたり相反する感覚が魅力です。

「シャンデリアの緑色の部分はウランガラスで、その上についた青色のブラックライトによって照らされています。東日本大震災で起きた原発事故をきっかけに制作されたシリーズのひとつで、作品のサイズは、各国の原子力発電所で作られた発電量に比例しています。こちらは原発保有国のひとつである中国をイメージして制作されたものです」

被爆者の想いを高校生がつなぐ「原爆の絵」

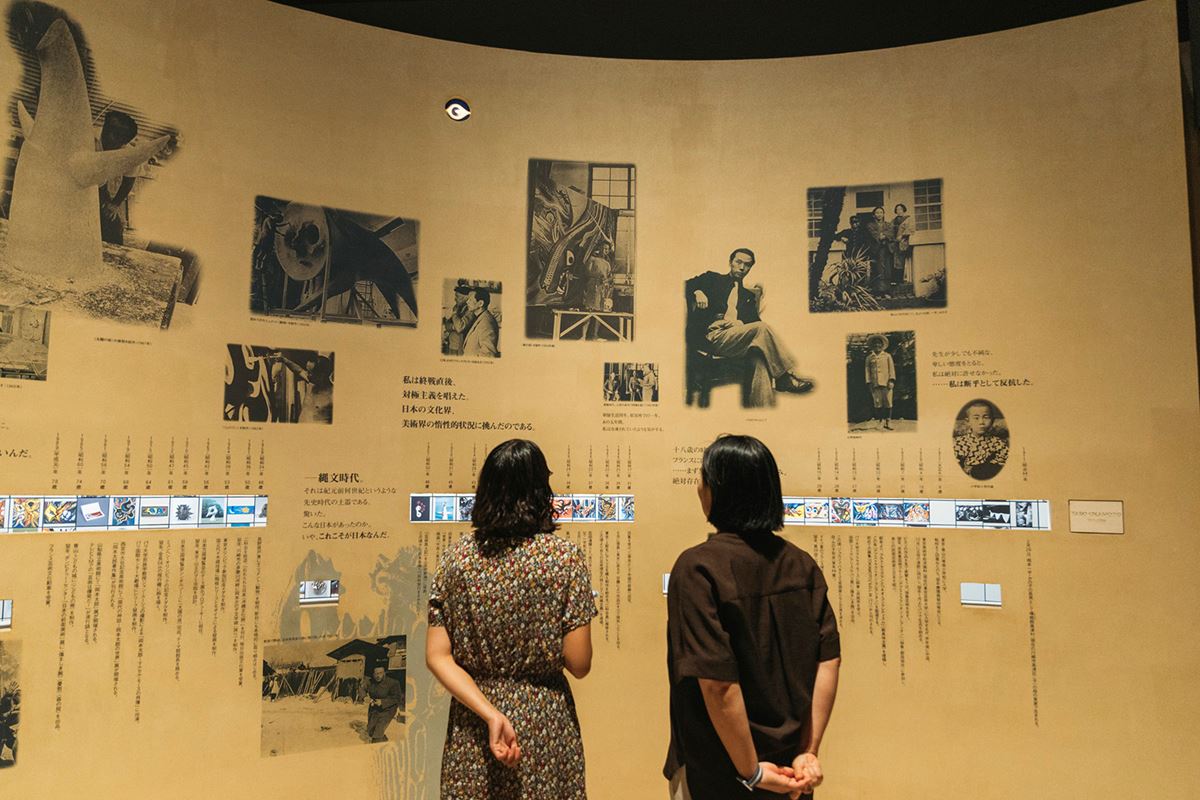

それでは、企画展示室の方へ移動しましょう。常設展示室と企画展示室をつなぐ通路では「多面体太郎」と題し、書籍やテレビ映像、写真など太郎さんの多岐にわたる活動を紹介しています。

企画展示室に入ると、安喜万佐子さんの抽象画のように見えて複数のイメージと色がいくつも重なる絵画と、安藤榮作さんの人間のエネルギーや精神性を家の屋根を支えていた梁材で形作られた木彫作品が呼応するように展示されています。

同じ空間には、メキシコのホテルのロビーを飾るために制作された岡本太郎《明日の神話》(現在は渋谷駅に設置)の油彩画も。《燃える人》で描かれたビキニ環礁での水爆実験のイメージがここでも用いられ、メキシコでの公開時、「ヒロシマナガサキ」というプレートがついていたことからも原爆のイメージを持って描かれた作品ということがわかるそうです。

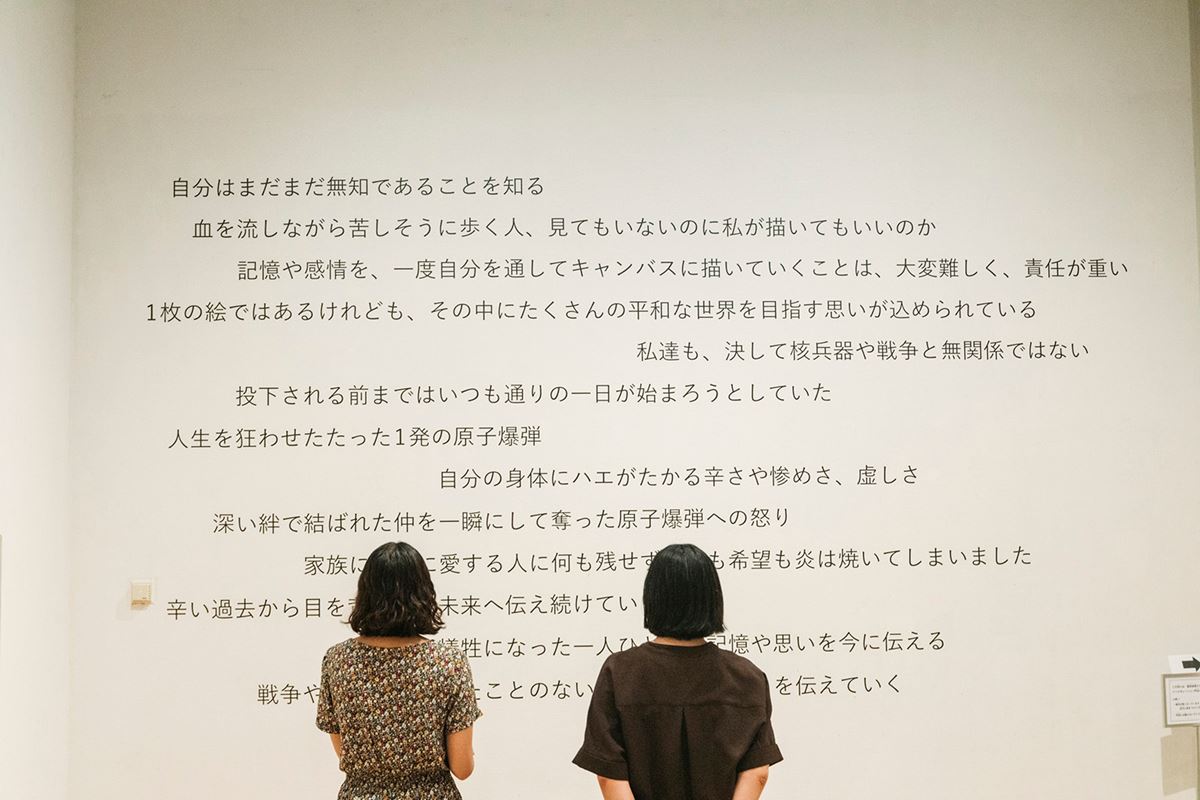

さらに続く展示室では、広島市立基町高等学校・創造表現コースの生徒さんと被爆証言者の方の共同制作による「原爆の絵」が展示されています。広島の爆心地に程近い基町高校では、被爆者から時間をかけて話を聞きとり、生徒たちがその体験を描くという活動が20年近く続けられているそうです。

ここでは42点の絵画と被爆証言者の方のお話を資料で読むことができます。戦後80年のこの夏に、平和についてぜひさまざまな考えを持ちたいです。

繊細な線に、丁寧に色を乗せた画面が印象的な李晶玉さんの作品。パッと見たときの印象は繊細で美しい。しかし、こちらの作品もまた原爆を自分ごとに感じさせられます。

「こちらの作品は、もともと広島の平和記念資料館にあった広島の街の原爆被害を示す模型をもとに描かれました。原爆が炸裂した地点を示す赤い球を中心に、背後には富士山があります。実はこれ、広島の街が東京に置き換えられています」

展示室の入り口にあるガイダンスホールで上映されている笠木絵津子さんの映像プロジェクト《現代物理への旅》もお見逃しなく。原爆につながる開発をしていた研究者へのインタビューや関連施設での取材等が映像にまとめられています。戦争や原発について考える上で、原発を生んだ現代物理について知っておくことはとても重要なことですね。

生田緑地の自然に映えるシンボルタワー《母の塔》

最後に、川崎市岡本太郎記念館のシンボルになっている屋外作品《母の塔》についてご紹介します。高さ30mという大きさの《母の塔》は、「大地に深く根ざした巨木のたくましさ」と「ゆたかでふくよかな母のやさしさ」、「天空に向かって燃えさかる永遠の生命」をイメージした原型をもとに制作されました。多摩川の河畔に建つ母・かの子の文学碑《誇り》と向かい合うように建てられているそうです。

戦後80年のこの夏、アートを通して平和についてさまざまに考えてみませんか?

川崎市岡本太郎美術館は、多種多様な動植物が生息する生田緑地内に位置し、四季折々の自然も楽しみながら太郎さんの魅力を発見することができます。ぜひ足を運んでみてくださいね。

撮影:村上大輔

川崎市岡本太郎美術館

母・かの子の実家があった現在の神奈川県川崎市高津区二子で生まれた岡本太郎が、生前に川崎市に寄贈した2000点あまりの作品をもとに、1999年に開館。緑豊かな生田緑地の一角に位置し、敷地内には太郎が1971年に制作した原型を元に制作されたシンボルタワー《母の塔》がそびえ立つ。館内には常設展示室と企画展示室があり、太郎をはじめ、両親の岡本一平、岡本かの子の作品を展示するほか、幅広く現代美術を紹介する企画展も開催されている。

https://www.taromuseum.jp/

【展覧会情報】

「戦後80年 《明日の神話》 次世代につなぐ 原爆×芸術」展

2025年7月19日(土)-2025年10月19日(日)

30歳のときに中国の戦線に送られ、過酷な日々を経験した岡本太郎。復員後、活動を再開した太郎は、戦争や原爆の記憶をテーマにした作品を制作した。同展では、岡本太郎による80年前の戦争の記憶を題材とした作品とともに、戦争をはじめとする現代のさまざまな問題をテーマに表現する9組の現代作家の作品を展示。さらに、広島市立基町高等学校の生徒たちが被爆者から被爆の実体験を聞き取り描いた「原爆の絵」も合わせて紹介されている。

プロフィール

和田彩花

1994年8月1日生まれ、群馬県出身。

アイドル:2019年ハロー!プロジェクト、アンジュルムを卒業。アイドルグループでの活動経験を通して、フェミニズム、ジェンダーの視点からアイドルについて、アイドルの労働問題について発信する。

音楽:オルタナポップバンド「和田彩花とオムニバス」、ダブ・アンビエンスのアブストラクトバンド「L O L O E T」にて作詞、歌、朗読等を担当する。

美術:実践女子大学大学院博士前期課程美術史学修了、美術館や展覧会について執筆、メディア出演する。