The Verve、Oasis、アデル……稀代の名曲とドラン映画の親和性とは 『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』を観て

音楽

ニュース

音楽によって、映画の感動が増幅されることがある。

最近で言うと『ジョジョ・ラビット』(タイカ・ワイティティ監督:2019年)のエンディングで流れたデヴィッド・ボウイの「ヒーローズ」ドイツ語バージョンが素晴らしかった。ボウイとドイツの関係、そしてあの曲に込められた意味や歌詞を知っていると、映画が発するメッセージが一層くっきりと際立ち、胸に迫ってくる。

(関連:稀代の名曲とドラン映画の親和性とは 『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』を観て)

音楽好きの監督が選ぶ楽曲は、時に観客に対して仕掛けられる謎解きであり、時に観客に対して送られるラブレターのようでもある。現在公開中の『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』を監督したカナダ出身のグザヴィエ・ドランも、音楽好きの監督として知られる人物だ。

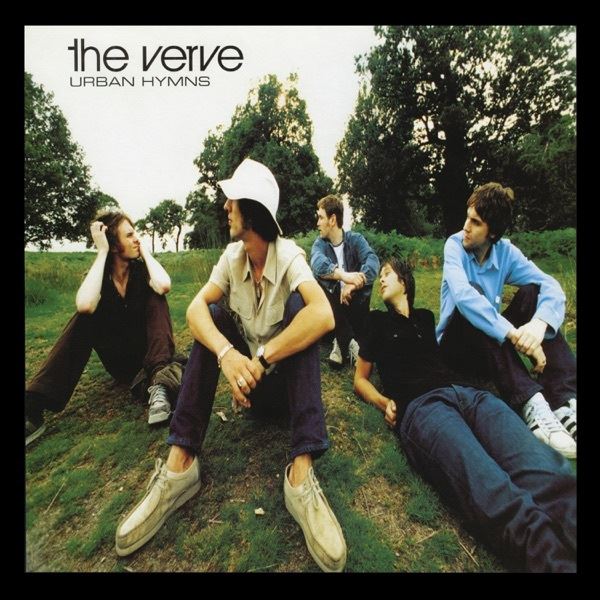

今作のオリジナル・スコアはサントラ界の重鎮、ガブリエル・ヤレドが手がけているが、作中の挿入歌はドラン監督直々のチョイス。中でも印象的なのは、エンドロールで流れるThe Verveの名曲「Bitter Sweet Symphony」だろう。美しいストリングスのリフ、〈苦さと甘さが織りなすシンフォニー、それが人生〉という詞が、主人公、ジョン・F・ドノヴァンの短くも数奇な人生とリンクして心を揺さぶり、ずっしりとした余韻を残す。

1997年に発表された「Bitter Sweet Symphony」は、ムーブメントとしてのブリットポップが収束を迎えていた時期に大ヒットした曲で、当時を知る者の感覚から言うと、“英国をあげて盛り上がった祭りの狂熱から醒めた後に、厳かに響くレクイエム”といった意味合いを帯びたものでもあった。だからこの曲を聴くと少ししんみりとした気持ちになる。The Verveの代表曲でありながら、曲の要であるストリングスフレーズの使用許諾問題により、作曲者のリチャード・アシュクロフトは著作権を奪われ、大ヒットに見合った報酬を得られなかったという、本当に“ビター”なエピソードのある曰く付きの曲でもある(ちなみに、2019年になってようやくこの曲の権利がアシュクロフトに譲渡されたそうだ)。

生まれた瞬間からスタンダードナンバーのような風格を持った曲だったけれど、それが20年以上の時を経て、真のスタンダードになったことを感じさせる使い方だった。ドラン監督のセンスはリアタイ世代に言わせるとめちゃくちゃベタだけれど、この映画にはすごくハマっていたと思う。

どれくらい“ベタ”かということを感じていただくため、同じ1997年の国内セールスを見てみる。この手の比較がナンセンスであることは重々承知だが、感覚的に理解するためには手っ取り早いだろう。「Bitter Sweet Symphony」のイギリスにおける累計売り上げは120万枚。同年発表の日本の曲では今井美樹の「PRIDE」やGLAYの「HOWEVER」がそれにあたる。もしも映画のエンドロールでこれらの曲が流れてきたら、あなたはどう思うだろうかーーという話である。

思えば、ドランは出世作となった『Mommy/マミー』(2014年)でも幸せの絶頂を描いたシーンでOasisの「Wonderwall」を1曲丸ごと使用していた。その理由を彼はあるインタビューで「この名曲にまつわる思い出がない人はいないはず。各々の思い出を映画のシーンにリンクさせることで、観客が映画に能動的に参加することが出来るんだ」(参考:映画『Mommy/マミー』監督、オアシスの”ワンダーウォール”を最高のシーンでほぼフルで使った理由を語る)と語っているが、『ジョン ・F・ドノヴァンの死と生』では、同じ理屈でアデルの「Rolling in the Deep」を使用している。これはドランが2015年にアデル最大のヒット曲である「Hello」のMVを監督した縁もあって起用したそうだが、グラミー賞、アカデミー賞、ギネス記録に加え、イギリスの歴代アルバムセールス記録も持っているアーティストの曲(しかも既発曲)をオープニングにそのまま持ってくる大胆さには驚きを禁じ得ない。

このように、ドランの選ぶ音楽、それを使用する場面からは彼の純粋な音楽ファン(それもかなり王道的なタイプ)としての顔が垣間見えるのだ。ただ、一つ擁護すると、グザヴィエ・ドランは1989年生まれの30歳。特に「Bitter Sweet Symphony」や「Wonderwall」が流行りまくっていた頃はまだ子供だったので、リアタイ世代が抱く“ベタ感”はさほど感じておらず、楽曲として純粋に好きなのだと思う。

また、この映画には若くして亡くなった俳優、リヴァー・フェニックスへのオマージュがいくつか見受けられるのだが、フェニックスの出世作となったのは『スタンド・バイ・ミー』(ロブ・ライナー監督:1986年)で、『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』でも、このテーマ曲が重要なシーンで流れる。これもベン・E・キングのオリジナル・バージョンの印象が強烈なため普通なら使用を躊躇するところ、女性ボーカルのFlorence and the Machineによるカバーを採用したことで、子供に寄り添おうとする母親の心情を描いた場面にハマって、とてもよかった。

なお、リヴァー・フェニックスは1993年、オーバードースにより亡くなったが、これも作中のジョン・F・ドノヴァンとダブる。ちなみに、そのフェニックスに多大な影響を受けたのが、ドラン監督が若き日に心酔し、ファンレターを書いたという俳優、レオナルド・ディカプリオである。ドラン監督は本作を「ディカプリオに夢中だった僕の経験から誕生した物語」と発言しており、一つの映画の中で様々な事柄が繋がってドランのごくプライべートな趣味嗜好を浮かび上がらせている。それが、“母と子の関係”や“セクシャルマイノリティ”といった、彼が繰り返し描いてきたテーマと相まって、ドランならではの世界観を感じさせる作品となっているのだ。(美馬亜貴子)