草間彌生、村上隆、奈良美智ら現代美術のスター6名が集結! 『STARS展』開幕

アート

ニュース

『STARS展:現代美術のスターたち—日本から世界へ』会場入り口

世界が認める現代アートのトップランナー6名の活動の軌跡を紹介する『STARS展:現代美術のスターたち—日本から世界へ』が、森美術館にて7月31日(金)に開幕。2021年1月3日(日)まで開催されている。

同展で紹介されるのは、草間彌生、李禹煥(リ・ウファン)、宮島達男、村上隆、奈良美智、杉本博司の6名。会場ではアーティストごとに展示空間を区切り、彼らが国際的に認められるようになった初期作品から最近作または新作などを展示。その活動の軌跡を振り返ることができる。

最初に登場する村上隆は、1990年代にマンガやアニメを起点とするキャラクター絵画やフィギュア彫刻を発表し、日本のオタク文化的な美学を西洋美術界で確立。初期作品である《Ko2ちゃん(プロジェクトKo2)》(1997年)から、東日本大震災への呼応として制作された巨大な鬼の彫刻作品と最新ビデオ作品、同展のために制作された約20メートルの巨大絵画2点などが紹介される。

続く展示室では、韓国出身の李禹煥(リ・ウファン)を紹介。1956年に来日し、60年代後半より本格的な作家・評論活動を開始した李は、ものや素材そのものを提示する「もの派」の流れをくみ、もの相互の関係性に意識を向けた制作を行ってきた。ここでは「もの派」の思想を象徴する《関係項》(1969/2020)や、絵画シリーズ「対話」の新作などを見ることができる。

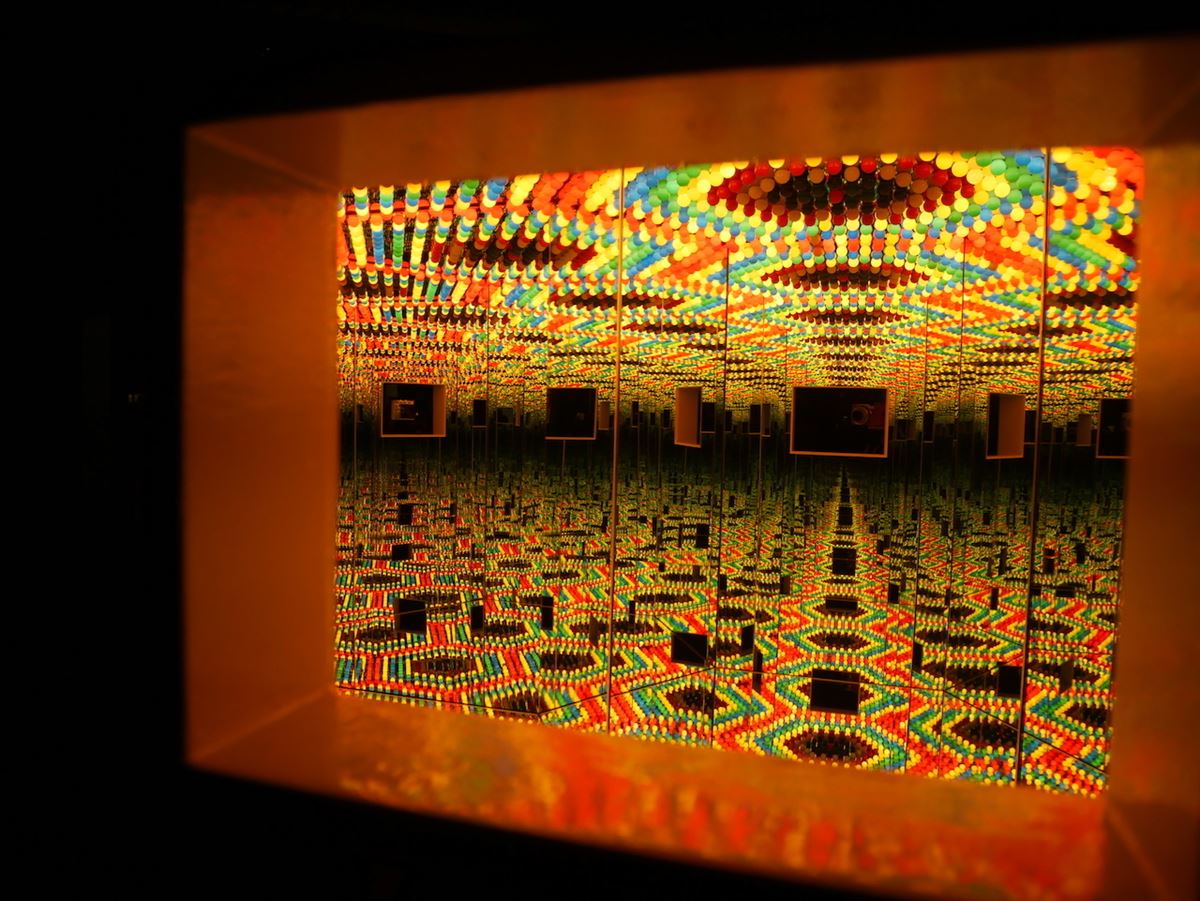

水玉や網目模様などが繰り返されるモチーフで知られる草間彌生。ニューヨークを拠点にしていた1960年代頃の初期作品から、鏡を用いたインスタレーション、さらに最新の絵画シリーズまでが展示され、草間の70年におよぶキャリアの中で制作された多様な作品から、通底するコンセプトやメッセージを読み解くことができる。

宮島達男は、デジタルカウンターを使ったインスタレーションで知られるアーティスト。東日本大震災犠牲者の鎮魂と震災の記憶の継承を願うインスタレーション《「時の海—東北」プロジェクト(2020東京)》や、理論上30万年以上の時を刻むことができる《30万年の時計》(1987)など、海外デビュー前後の初期作も展示される。

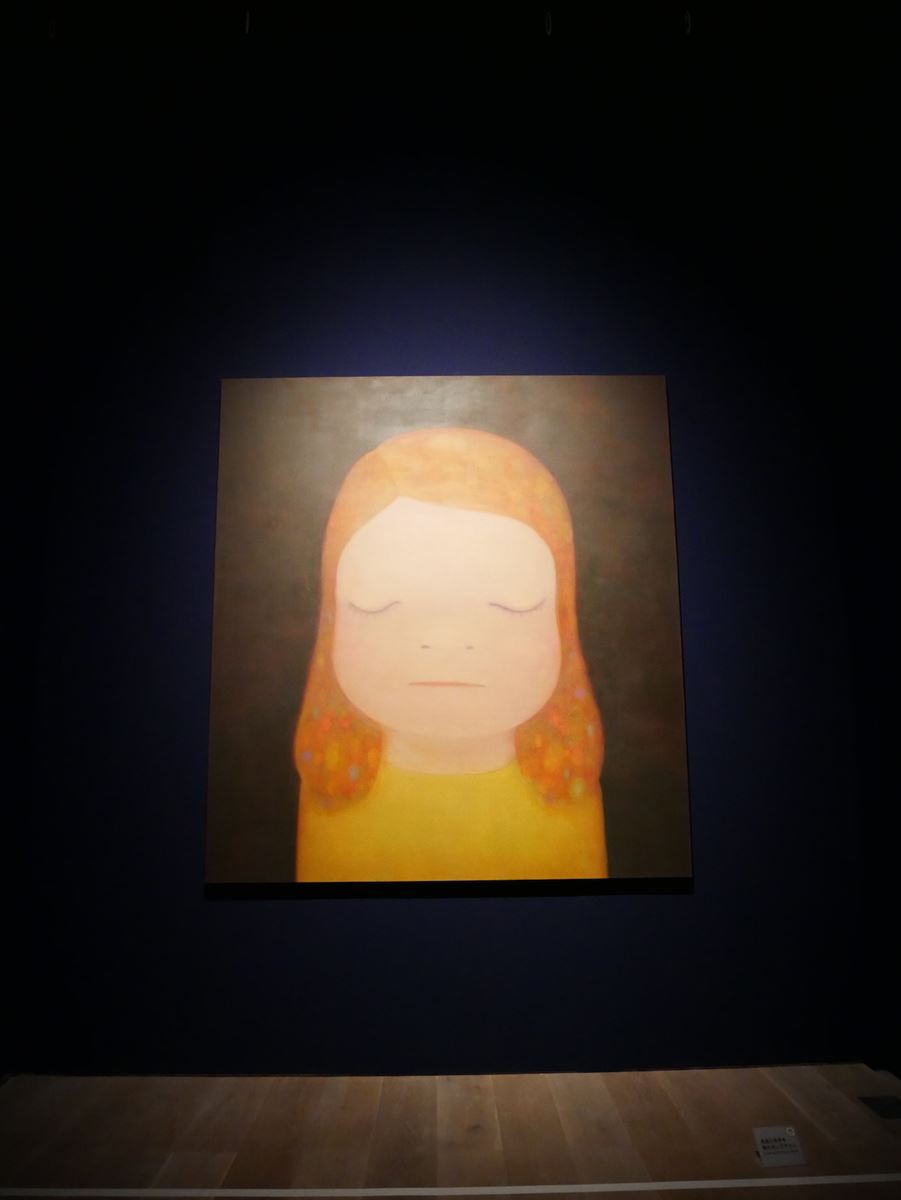

ふたつの展示空間にわたり紹介されるのは、奈良美智だ。CDやレコード、本、マンガなど、奈良本人の多様なコレクションとともに、初公開の15点を含む初期から近年までのドローイング約20点、コラボレーションなどで幅が広がった中期の代表的なインスタレーション《Lonely Moon/Voyage of the Moon》(2006)、《Miss Moonlight》(2020)など新作を含む絵画作品などを見ることができる。

奈良は1980年代後半に作家活動を開始し、ドイツでの制作活動を経て2000年に帰国後、国内外で個展を開催。奈良の作品に描かれる不安定で力を持たない主人公たちは観る者の想像力を刺激し、ポップ・カルチャーと現代美術というジャンルを超えて、幅広い国や地域で支持されている。

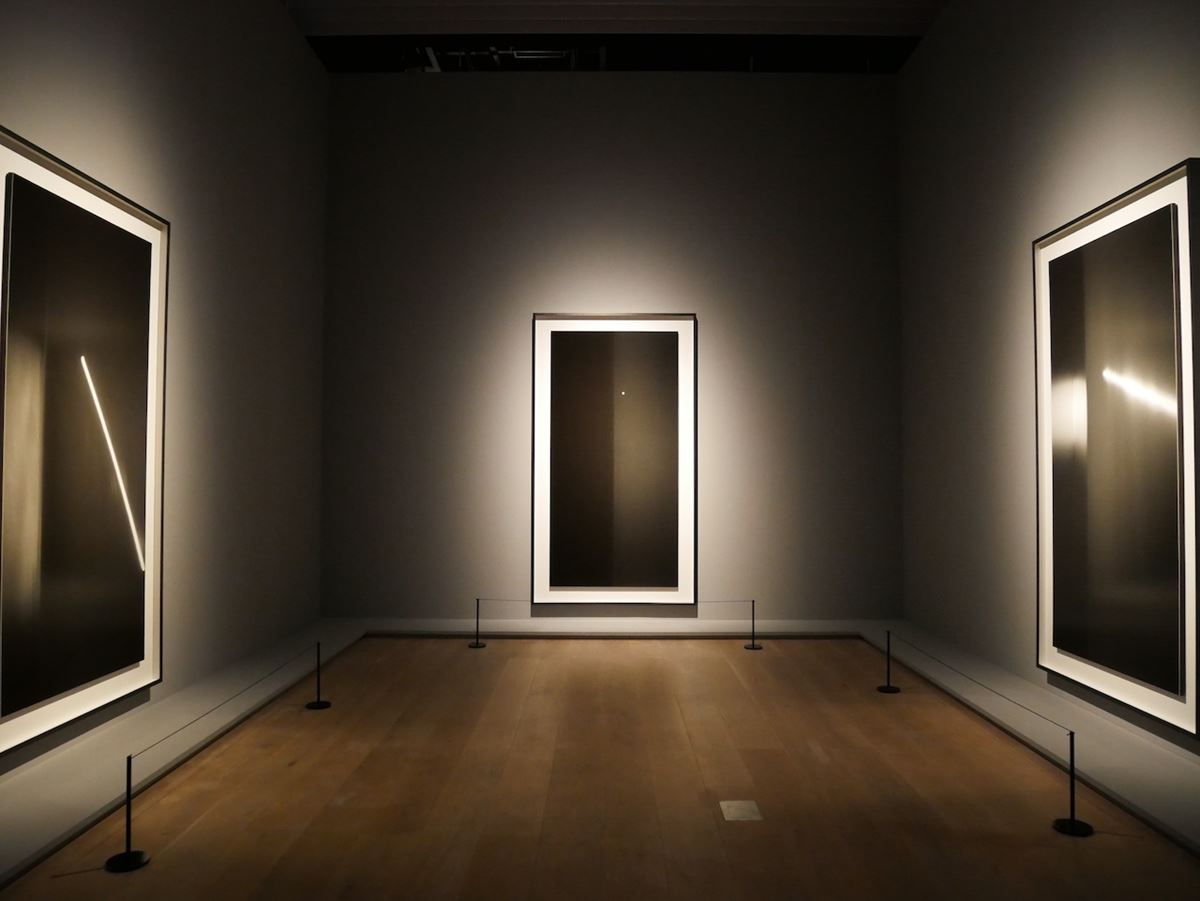

ラストを締めくくるのは、ニューヨークと東京を拠点に制作を行っている杉本博司。初期から一貫して明確なコンセプトに基づいた写真作品のほか建築、古典芸能など幅広い活動で知られるアーティストだ。同展では、代表的なシリーズのひとつ「ジオラマ」の最初の作品《シロクマ》(1976)や、日本初公開となる「レボリューション」シリーズ(1980年〜)、杉本の創作活動の集大成ともいえる「江の浦測候所」(2017年開館)の四季折々を納めた初映画作品《時間の庭のひとりごと》(2020年)を見ることができる。

同展では作品展示に加えて、各アーティストの展覧会歴やカタログ、展覧会評などの関連資料のアーカイブ展示や、1950年以降に海外で開催された日本の現代美術展を紹介するコーナーも設置。また、6人のアーティストたちが自身のキャリアや自作について語ったインタビューを収録した音声ガイドにも注目したい。

時代の大きなうねりの中で、日本という枠を超えて広く国際的に活躍し、自らのアートを深く探求し続けてきた6名の現代美術のスターたち。彼らがなぜ今日まで多様な地域や世代から高い評価を得ているのか、そして彼らは何を目指しているのか。その答えをこの展覧会で見つけてみてほしい。

【開催情報】

『STARS展:現代美術のスターたち—日本から世界へ』

7月31日(金)〜2021年1月3日(日)まで森美術館にて開催

【関連リンク】森美術館

フォトギャラリー(21件)

すべて見る