村上春樹『一人称単数』はフェミニズム的な観点からの自己批判だ 「僕/ぼく」や「私」を強く意識することの意味

音楽

ニュース

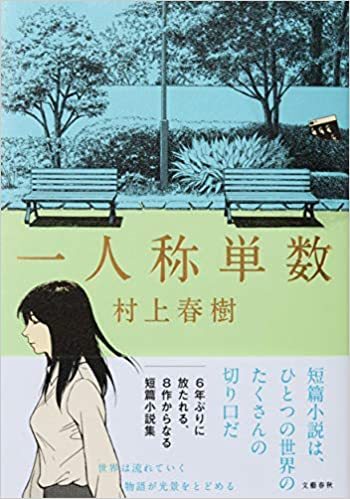

村上春樹の新作『一人称単数』には、8つの短編が並んでいる。短歌をつくる「彼女」との些細な思い出を描いた「石のまくら」、かつてチャーリー・パーカーの架空のレコードについての音楽評論を書いた「僕」がニューヨークでそのレコードを発見してしまう「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」、小説家の「僕」によるヤクルト・スワローズをめぐる回想の「ヤクルト・スワローズ詩集」、人の言葉を話す猿とのやりとりを描いた「品川猿の告白」(『東京奇譚集』に収録された「品川猿」のスピンオフ的な作品と言える)などである。

結論をさきに言うと、『一人称単数』は、村上春樹によるフェミニズム的な観点からの村上春樹批判である。

本短編集の特徴は、書き下ろしの「一人称単数」がそのまま短編集のタイトルになっていることにも示されるように、すべての短編が「僕/ぼく」や「私」といった「一人称単数」の語り手であることだ。もっとも、村上作品において一人称の語り手であることは珍しくないので、厳密に言えば、「本短編集の特徴は一人称単数の語り手であることを強く意識させること」となろう。加えて、村上自身の体験が織り込まれているように読めることを特徴と挙げる向きもある。

一人称であることを強く意識させることとは、「私」が「私」であることを、「僕」が「僕」であることを、強く意識させることだ。もう少し言えば、「私」や「僕」は、他の誰でもなく、「私」であり「僕」である、ということ。

では、「私」とはなにか。さしあたり、「私」とは記憶や経験の連続性だと言っておこう。昨日の「私」と今日の「私」の同一だと思えるのは、これまでの記憶や経験が連続していると思えるからだ。この記憶の連続性が「私」である。ここまで考えたとき、『一人称単数』のとくに前半部、やけに「思い出せない」ことが多いことに気づく。

ここで語ろうとしているのは、一人の女性のことだ。とはいえ、彼女についての知識を、僕はまったくと言っていいくらい持ち合わせていない。名前だって顔だって思い出せない。(「石のまくら」)

十八歳のときに経験した奇妙な出来事について、ぼくはある年下の友人に語っている。どうしてそんな話をすることになったのか、経緯はよく思い出せない。(「クリーム」)

学生時代に自分がそんな文章を書いたことなんて、長いあいだすっかり忘れてしまった。(「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」)

一人の女の子のことを――かつて少女であった一人の女性のことを――今でもよく覚えている。でも彼女の名前は知らない。もちろん今どこで何をしているかも知らない。(「ウィズ・ザ・ビートルズ With The Beatles」)

本短編集の語り手は、とても都合よく記憶を語る。本短編集の語り手は、覚えたいことは覚え、忘れたいことは忘れる。作中人物たちは語り手によって、都合よく覚えられ都合よく忘れてられていく。例えば、「石のまくらに」の「僕」は、女性の「無防備で柔らかな肉体」は覚えているくせに、名前や顔はろくに覚えちゃいない。

そうやって都合のよい人物像が「私」によって好き勝手に作られ、「私」の同一性を保証するためであるかのように語られていく。しかもそれは、男性の語り手によって男性中心的におこなわれていくので、必然、女性蔑視的な色合いがにじむ(実際、女性蔑視的な危うい表現がなかば意図的に登場する)。本短編集に限らず、村上春樹作品が長年指摘されているジェンダーの問題だ。

興味深いのは、本短編集では、そんな女性蔑視の構造が自己批判されていることだ。短編集の最後にあたる「一人称単数」では、終盤、語り手「私」は、ある女性から糾弾されることになる。「私」が「洒落たかっこうをして、一人でバーのカウンターに座って、ギムレットを飲みながら、寡黙に読書に耽っていること」を指して、「そんなことをしていて、なにか愉しい?」と。この気取った「私」の振る舞いは村上春樹的なイメージを戯画化しているようであり、したがって、女性の批判は村上春樹そのものへの批判にも思える。その点が面白い。

女性は「私」と少しだけ面識があるようだが、「私」は例によって覚えていないし、思い出せない。女性は続けて、「私」を批判する。

「あなたのその親しいお友だちは、というかかつて親しかったお友だちは、今ではあなたのことをとても不愉快に思っているし、私も彼女と同じくらいあなたのことを不愉快に思っている。思い当たることはあるはずよ。よくよく考えてごらんなさい。三年前に、どこかの水辺であったことを。そこでご自分がどんなひどいことを、おぞましいことをなさったかを。恥を知りなさい。」

都合のよい記憶からなる一人称単数の「私」は、他人にふるった暴力や痛みを都合よく忘れている可能性がある。本作の最後は、念が押されるように、女性の「恥を知りなさい」という言葉で締めくくられる。この「恥」とは、引用部からもわかるように、他人にふるった暴力や痛みに対して無自覚でいることの「恥」である。そして「一人称単数」という作品において、それは女性に対する暴力性として示されている。

覚えたいことを覚え忘れたいことを忘れる都合のよい語り手の「私」は、それが「私」である時点で「恥」を抱えている。「私」が「私」としてあること自体が、暴力的であり「恥」なのだ。

村上春樹が描いてきた「僕」に代表される一人称単数の語り手は、その男性中心的なありかたが批判されてきた。短編集『一人称単数』が「一人称単数」の語り手であることを強く意識させるのであれば、それは、思い出せないところで暴力をふるい、他人を傷つけた、そんな「恥」知らずな「私」を強く意識させることに他ならない。

だとすれば、問われるのは、このような反省や自己批判を受け止め、いかに「私」のものとして血肉化していくか、ということだろう。「私」が「私」でしかないことに居直ることなしに。本短編集『一人称単数』がそれを達成できているかどうかは微妙なとこだが、欺瞞的にならないように、という程度の誠実さは感じる。

■矢野利裕(やの・としひろ)

1983年、東京都生まれ。批評家、ライター、DJ、イラスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。2014年「自分ならざる者を精一杯に生きる――町田康論」で第57回群像新人文学賞評論部門優秀作受賞。近著に『SMAPは終わらない 国民的グループが乗り越える「社会のしがらみ」 』(垣内出版)、『ジャニーズと日本』(講談社現代新書)、共著に、大谷能生・速水健朗・矢野利裕『ジャニ研!』(原書房)、宇佐美毅・千田洋幸編『村上春樹と一九九〇年代』(おうふう)など。