テレパシー、かめはめ波、スタンド……漫画における「気」の表現はどう進化してきた?

音楽

ニュース

「気」。精神の力ともいうべき、目には見えない無形なモノを形として表現する、表現できる、というのは漫画の醍醐味のひとつであるが、この表現方法に関して、多くの作家が長年に渡り試行錯誤を繰り広げてきた。今回は代表的な作品を例に挙げつつ、その表現の変遷の歴史について、振り返っていきたいと思う。

「テレパシー」「かめはめ波」「スタンド」までの流れ

精神力の漫画的表現手法の生みの親として真っ先に思い浮かぶのは石森章太郎であろう。石森といえば、現代では当たり前のフォーマットとして用いられている漫画の表現手法を数え切れないほど編み出した、手塚以降の歴史で最初に現れた天才作家である。そんな石森の精神力の表現としてはまず『サイボーグ009』の001、イワン・ウイスキーのテレパシー表現である。

001は超能力を操る赤ちゃんであり、作中屈指のチート能力を持つサイボーグ戦士である。イワンは赤ちゃんなので、言葉を喋ることができない。基本、他のサイボーグ戦士との会話手段は”テレパシー”である。石森はこのテレパシーを表現するのに吹き出しに雷形のトゲトゲを付けたのである。それまでの漫画では吹き出しの形は一定のものだったが、石森は様々な吹き出しの形を考案した。以後叫び声、心の声、(スポーツ漫画などでの)実況など、吹き出しの形そのものに意味を与え、そこから単に発した言葉以外の情報を表現し、いわば精神、内面の具現化に成功するのである。

次は精神、気など、体内から湧き出るエネルギーそのものの具現化という段階に進む。精神エネルギー自体を攻撃に用いるときに、目に見えないそれは、果たしてどのような形を持っているのか? そのひとつの回答は、また別の天才によってもたらされる。その天才こそが大友克洋である。大友克洋もまた、漫画界に多大な功績をもたらしているが、大友は『AKIRA』をはじめとした超能力のバトル描写で、攻撃を受けた床や壁を球状に凹ませたのである。また作中でアキラの力が発動、解放されたときは、それは巨大な黒い球形で表現された。『AKIRA』と聞いて多くの人がまず頭に浮かべる、あのビジュアルである。あの黒い球はアキラの絶対的な力の象徴であるとともに、精神エネルギーの形として読者や他の作者の心に焼き付けた。それ以前に「人智の及ばない圧倒的な力」の象徴として球形を用いた作家がいる。永井豪である。代名詞である「デビルマン」の作中、天使の軍団が地球を攻撃した際、天使たちは光の球を形成、そのまま地球表面に到達し、人々を塩に変えていく。

それら先人たちが編み出してきた表現技法を礎に、世界で最も有名な漫画の必殺技、そう、”かめはめ波”が生まれることになる。主人公孫悟空の師匠、亀仙人の必殺技として悟空に受け継がれたこの技は、己の気を両手の平に集め、その気のエネルギーを相手に向かって放出するというものである。その後作中では球形の弾、リングなど様々な形のエネルギー弾が登場するが、やはりかめはめ波が掛け声のインパクトも相まって、当時のそして今も世界中のファンたちの心を掴んで離さない。かめはめ波の描写としての秀逸なところは、彗星型、弾頭部分は球状でそこから尾を引くようにエネルギーが飛び出ていくところだろう。ビームを放出しているというより、集めた気の”塊”を相手に放つということが視覚的にはっきりと伝わる。やはり気の塊は球形なのである。以後、格闘家が放つ気の形の代名詞としてストリートファイターの波動拳など、数多くの作品に影響を与えることとなる。

「スタンド」の登場

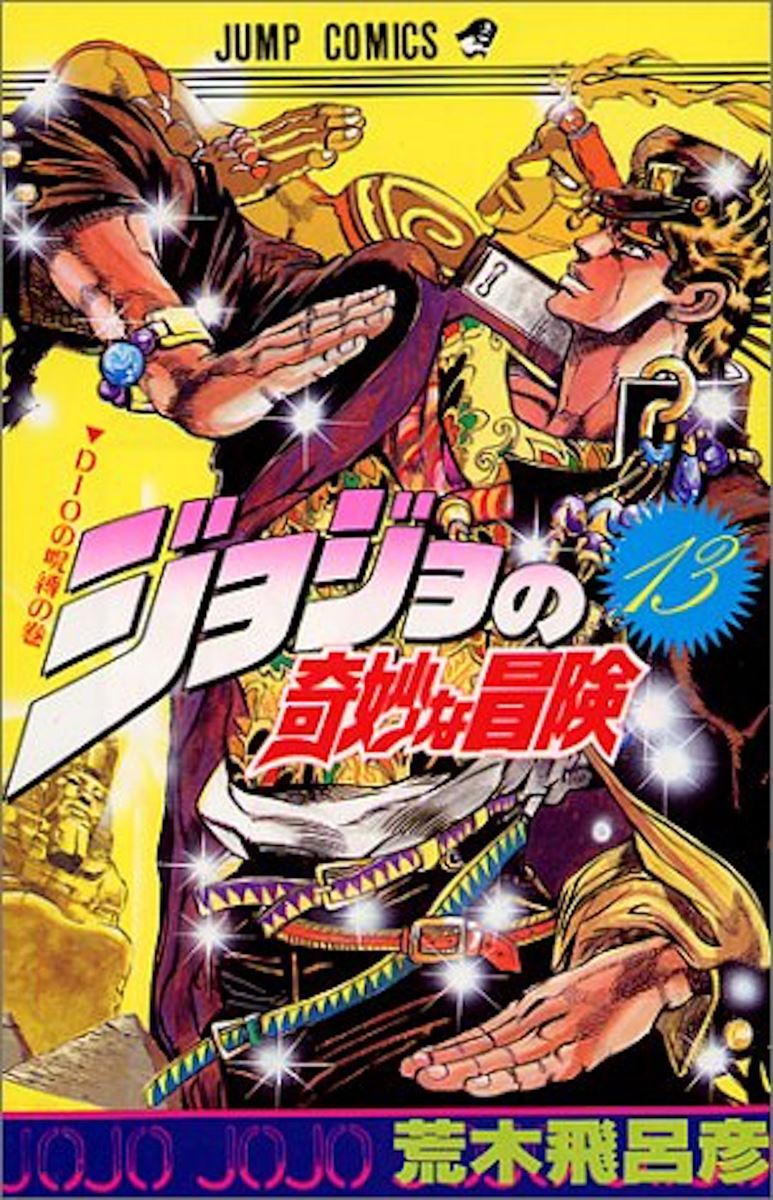

とここまではあくまでも気、精神エネルギーの塊を球として捉えてきたわけだが、ある作品がその概念を一気に飛び越えた精神の表現を見せることとなる。そう、『ジョジョの奇妙な冒険〜スターダスト・クルセイダース〜』から登場する、「スタンド」である。荒木飛呂彦という天才は、それまで球形を中心に概念としての形として表現されていた精神エネルギー、精神の形を人の形で具現化してしまったのだ。スタンドはその人の精神エネルギーが形となって現れたものだから、人物ごとに形が違ってもいい、その人の性格によって攻撃方法が変わってもいい。精神エネルギーの形であり、自分の身代わりとなって戦ってくれるもうひとつの身体であり、または自分を助けてくれる武器、ツールであったり、身につけるものであったり、多種多様。先述の流れで縛られつつあった精神エネルギーの表現手法に、再び漫画らしい自由をもたらした、ある意味革命的なアイディアであったといえよう。

とまあここまで気・精神エネルギーの表現手法の変遷について振り返ってきたが、もちろん今回挙げた作者の他にも多くの作家が様々な表現にトライしている。目に見えないモノを具現化して表現できるのも漫画の魅力のひとつであり、漫画が持つ可能性を感じさせる大きな要因であると言える。

■関口裕一(せきぐち ゆういち)

スポーツライター。スポーツ・ライフスタイル・ウェブマガジン『MELOS(メロス)』などを中心に、芸能、ゲーム、モノ関係の媒体で執筆。他に2.5次元舞台のビジュアル撮影のディレクションも担当。