ピッコマで大人気『盗掘王』に見る、日中韓の「盗掘」観の違いとは?

音楽

ニュース

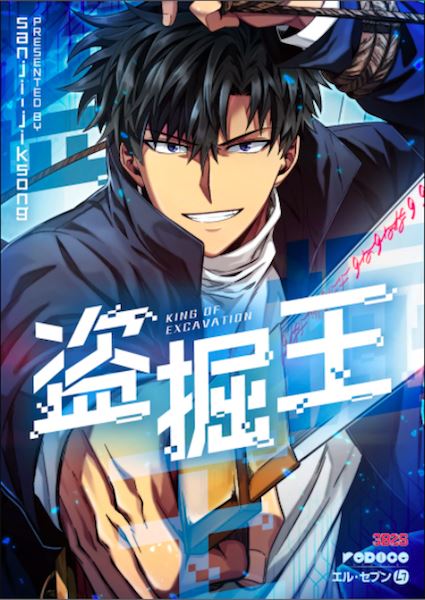

「ピッコマ」でなんと1300万以上のハート(お気に入り)を集めている『盗掘王』という超人気作品がある。

性格の悪い主人公が手段を選ばず復讐に突き進むピカレスクロマン

『盗掘王』は2016年からsanji-jiksongが執筆したウェブ小説を原作にした3B2Sのウェブトゥーン(フルカラー縦スクロールマンガ)だ。

世界各地に謎の巨大なダンジョン「墓」が現れ、その中にある「遺物」と呼ばれる存在と戦って勝ち、支配した人間に対して、遺物は異能力を与える。ある者は巨万の富を手に入れ、ある者は世界を我が物にしようと企み、世界は遺物によって変わり始める。

国家や大企業が暗躍して組織的に遺物を奪い合うなか、主人公・剛力遼河は盗掘団を率いて活動していたところを巨大企業TKBMにスカウトされる。ところがその実力を脅威に感じたTKBMの会長にハメられ死の淵に至るが――謎の鳥の能力によって墓が登場し始める15年前に遡り、すべてをやり直す。

さまざまな遺物の力と各国勢力を熟知している主人公は、TKBMをはじめとする敵対勢力に復讐を果たし、世界の頂点に君臨するべく、行動をスタートさせる。

主人公は前世(1回目の人生)でいろいろな人物から謀略を仕掛けられてきたからなのか、性格がねじ曲がっていて、他人に騙すことに対してなんの抵抗もなく、勝つためには手段を選ばず、人使いがとにかく荒い。

遼河が戦う人間や遺物(世界各地の著名人や神話・伝説に由来する遺物は人格を持ち、擬人化された姿またはモノのかたちのまま人間を支配しようと異能力を行使してくる)も腹黒いことにかけては遼河同様なのだが、彼のほうが一枚上手のあくどさを発揮することで勢力を拡大していくところがおもしろい。

中国の盗墓小説

『盗掘王』は韓国の作品だが、盗掘・盗墓ものが中国ウェブ小説で一大ジャンルを形成していることはご存じだろうか。そもそもリアル世界でも中国は80年代以降、歴史上何度目かの盗掘・盗墓の隆盛(もちろん犯罪だが)を迎えている。

日本で読める中国の盗墓についてのほぼ唯一の著作であろう岡島政美『中国盗墓史稿』(せせらぎ出版)は、こうまとめている。

そもそも中国でなぜ墓荒らしが成立するのか。墓に死体、骨しか埋めていなければ、そもそも金儲け目当ての墓荒らしは起きようがない。しかし中国では霊魂不死の観念に基づき、冥界でも不自由なく暮らせるようにと権力者は巨大な陵墓を築き、豪華な副葬品をいっしょに埋めて埋葬するのが一般的だったがゆえに、盗墓が可能となった。

もっとも歴史的に見れば、必ずしも豪華な埋葬品目当ての収奪ばかりではなく、鬱憤晴らし、死体に鞭打って私怨を晴らす、敵の祖先の墓を破壊して戦意を喪失させる、己の好奇心を満たすために墓をあばく、百姓が生活のために陵墓の木を切り倒すなど、理由は様々だったという。

しかし近年の盗墓はもっぱら金銭的な目的で行われ、ひとりとか数人レベルのものではなく、数百・数千人単位で組織的な盗墓が行われ、80~90年代には著名な盗掘グループが党や警察を買収しての一大スキャンダルを引き起こしたことすらあったそうだ。

そんなわけで日本とは比べものにならないくらい盗墓がポピュラーな中国では、2005年に連載が開始された『鬼吹灯』が爆発的な人気を獲得した2006年以降、ウェブ小説内に「盗墓小説」は一大ジャンルを形成し、07年以降にはテレビ・ネット番組でも「墓荒らし」が人気の題材と化していった(朱 沁雪「中国における「盗墓小説」の流行と増殖について:『鬼吹灯』の物語構造分析を中心に」)。

『鬼吹灯』は最終的には全シリーズ合わせて3000万回以上閲読され(PVではなくユニークユーザー数)、書籍化されたものは累計1200万部以上売れた。

中国盗墓小説と『盗掘王』の差異

では『盗掘王』は中国盗墓小説の影響を受けて書かれた作品なのか? と言えば、どうもそうではないようだ。

『盗掘王』は韓国ウェブ小説/ウェブトゥーンでは数少ない盗掘ものの人気作品だ。韓国では盗墓ものはジャンルとして存在しておらず、中国の盗墓ものが翻訳を通じて人気に、ということもないという。

興味深いことに、相互影響関係なく独立して、似て非なる人気作品が生まれた、ということらしい。(異世界転生・転移ものが東アジア各国でそれぞれ影響関係なしに人気ジャンルとして存在していることに比べればマイナーな出来事ではあるが)

ただ、『盗掘王』は『鬼吹灯』をはじめとする盗墓小説とは物語のパターンが異なる。

朱の論文によると、盗墓小説の主人公は、はじめ盗掘に消極的だし、お金に対してグリーディでもない。だが、やむにやまれぬ事情に巻き込まれて盗掘を始める。金銭目的というよりインディ・ジョーンズ的な未知の秘宝を求めての冒険という色彩が強い。しかも、基本的に盗掘者が入る墓は中国国内のもの(実在の土地と虚構の墓をうまく組み合わせた設定になっている)に限られる。

一方『盗掘王』は最初から盗掘目的だし、世界各地に出現した巨大な墓に侵入して遺物を手に入れていく。主人公は闇墜ちしたインディ・ジョーンズ、といった趣だ。

では日本はといえば、周知のように盗墓・盗掘ものジャンルは韓国同様、ほぼ人気がない。「小説家になろう」発で「盗掘もの」として書籍化された作品はおそらく存在しないだろう。

中国では盗墓の人気作品が無数にあり、韓国は1つあり、日本にはない。

その背景には古墳の盗掘自体は韓国や日本でもあったが、中国ほどではない(そもそも墓の数や規模が違いすぎる)という違いもあるだろうし、ざっくり言うと道教、儒教、仏教と埋葬スタイルが違うことによる墓荒らしに対する禁忌度合いの差もあるのかもしれない。

日本でも韓国でも『盗掘王』のことを読者は盗掘ジャンルというより、いわゆる主人公最強もの(俺TUEEE)として受容されていると思う――のだが、おもしろいことに、『盗掘王』は2020年5月21日から中国のBilibiliでも配信を開始し、連載初日からランキング第1位になるなど注目作品になっている。

盗墓ものとしては異質な作品が、盗墓ものの本拠地で受け入れられたのだ。

これまではマンガやウェブ小説に関して、日本と韓国、中国は相互影響関係がそれほどない状態でつくられ、それでも共通点を持つ作品/ジャンルが生まれてきたが、おそらく2020年代には東アジアのポップカルチャーはもっと気軽に流通し合うようになり、混淆していくだろう。

もちろんそこには東アジア間だけでなく、中国盗墓小説も『盗掘王』もそれぞれインディ・ジョーンズ的なハリウッド式の冒険ものからの影響を独自のフィルターを通して昇華しているように、北米圏のエンタメをどう咀嚼するか――その課程で国・地域ごとの違いがまた生まれる――という点も引き続き存在する。

隣国のエンタメに触れながら似ているところや差異を見つけることが、また楽しいのだ。

日本では『盗掘王』は日本語で読めても、『鬼吹灯』など中国盗墓ものが小説、マンガ、ドラマいずれでも翻訳で楽しめる環境にないので気軽に見比べ/読み比べできないのが残念だが、『盗掘王』だけでもぜひこの夏休み、お盆シーズンにバチ当たりな墓荒らしの物語に触れてみてもらいたい。

■飯田一史

取材・調査・執筆業。出版社にてカルチャー誌、小説の編集者を経て独立。コンテンツビジネスや出版産業、ネット文化、最近は児童書市場や読書推進施策に関心がある。著作に『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの? マンガアプリ以降のマンガビジネス大転換時代』『ウェブ小説の衝撃』など。出版業界紙「新文化」にて「子どもの本が売れる理由 知られざるFACT」(https://www.shinbunka.co.jp/rensai/kodomonohonlog.htm)、小説誌「小説すばる」にウェブ小説時評「書を捨てよ、ウェブへ出よう」連載中。グロービスMBA。