<特別編・後編>宮台真司の『攻殻機動隊 SAC_2045』評:人間より優れた倫理を持つ存在と戦う必要があるのか?

映画

ニュース

リアルサウンド映画部にて連載中の社会学者・宮台真司による映画批評。今回は特別編として、6月1日放送のミュージシャン・ダースレイダーとのライブ配信企画「100分de宮台」の第4回目を対談形式にて掲載する。後編では、前編(参考:<特別編・前編>宮台真司の『ミッドナイト・ゴスペル』評:サラダボウルの中にいた「見たいものしか見ない」主人公が「倫理」に気づく)で語ってもらったNetflixオリジナルアニメ『ミッドナイト・ゴスペル』とポストヒューマン的世界観を共有するNetflix『攻殻機動隊SAC_2045』を論じる。本作が問いかける、「ポストヒューマンのルーツ」だという倫理の行方、感情の劣化の描写、そして作品内で示唆される、民主主義国家で暮らす人々の未来像についてまで語ってもらった。

【『ミッドナイト・ゴスペル』を踏まえた『攻殻機動隊SAC_2045』】

ダースレイダー(以下、ダース):『攻殻機動隊』は押井守が1995年に作った、士郎正宗の漫画が原作のアニメシリーズ。「公安9課」という凄腕の人たちが集まるスペシャリスト集団が、政府の特務機関としていろいろなことを解決している。最初は「笑い男」という犯人像が出てきて、その次には「個別の11人」が出てきて、そうした事件を通じて社会批評をやっているSF作品で。

主人公は草薙素子という女性の名前がついた全身義体の作り物で、GHOSTと呼ばれていてーー攻殻機動隊というのは原題がGHOST IN THE SHELLーー「全部が作り物でも心が宿ることがあるのか」あるいは「生身の人間の中にGHOSTはあるのか」とか、そういった問題設定をいろんな形でしているアニメの最新シリーズが、Netflixで公開された。けれど、まだ12話しか公開されていなくて、話の途中でいまのところ止まっていて、これがどう続いていくのか。

前作から数年経って、公安9課のメンバーがまたもう1回集まって、いろいろなことをやっていく中で、どうやら今回相手にしなきゃいけないのは「ポストヒューマン」と呼ばれる人たち。彼らの正体が具体的になんなのかってのが分からない。でも突然発症して、すごくテクノロジーを使いこなしたり、あるいは肉体的な意味で超人間的な存在になっちゃっている人たちが、世界中にボンボン現れてきている。アメリカのCIAがなんとかしようとしていたら、日本にもポストヒューマンがいるぞってことで、公安9課がその対応を求められると。この「ポストヒューマン」がなんなのか、そもそもそれでなにを描こうとしているのかがポイントになると思うんですけど。

一応前段として、ハラリ(イスラエルの歴史学者)とかが想定している「スーパーヒューマン」みたいな概念。これは2点あって、テクノロジーが進化した結果の、攻殻機動隊でいう義体ーーテクノロジー的な超肉体ーーを身につけることができる。あるいはバイオテクノロジー的、デザインベイビー的に遺伝子レベルでスーパーヒューマンになることができるんじゃないかと。

テクノロジー、あるいはバイオテクノロジーによって、いまの人類よりもパワーアップした存在が今後出てくると。それを「スーパーヒューマン」とハラリは呼んでいて、スーパーヒューマンが出てきたときに、僕らは人間にとってのチンパンジー的な地位になってしまって、「それで彼らとどう対峙するのか」っていう命題設定、あるいは倫理設定ってどうするのかをテーマにして、いろいろなシナリオを書いていると思うんですけども。

宮台真司(以下、宮台):ただ『攻殻機動隊SAC_2045』は、ハラリの想定とは違っているところがあるよね。ハラリやダナ・ハラウェイ(アメリカの科学史家)がいうスーパーヒューマン化やサイボーグ化は個体レベルでの「進化」だけど、『2045』のポストヒューマンたちは全て、体は全て生身で義体化されていないのにーーそこがポイントーー、量子コンピュータのサーバと集合的に繋がっていることが暗示されている。そこに個体としての意識が一切存在しないんだね。

思い出すのは、アーサー・C・クラーク(イギリスのSF作家)の『幼年期の終り』(1952年)。そこでは、ポストヒューマンに当たるニュータイプが、個体としての意識を持たず、我々ヒューマンとは違った倫理を生きる存在であることが、はっきり描かれていた。彼らの集合的主体としての倫理を前に、我々の分断的主体としての倫理が、全く役に立たないというか、意味のない低レベルのものとして一蹴されることが、描かれている。まだシリーズ1だけど、そのモチーフが『2045』には入っているだろうと予想できるよ。

ダース: 『幼年期の終り』ですが、幼年期っていうのがなんの「幼年期」なのかっていうのが、まあ読んだら分かるんですけども。その時すごく、「わぁ~」って思いましたね。「そういう意味か!」みたいな。そういう意味で考えた時、僕らも、子どもたちの幼年期が終わった時に、ほぼ別の生き物になっているわけじゃないですか。2~3歳くらいの子どもと5歳くらいって、全然違う生き物なんですよね。それが今後起こると考えた時に、「万物の霊長類だ」と思っていた僕らが「幼年期がそろそろ終わるんだよ」と言われた時に、どう対応すればいいのかという。

宮台:原題は『Childhood’s End』。タイトルに二重性があるんだね。1950年代初期はブラッドベリ(アメリカのSF作家)が流行っていた。それを意識していたと思う。ブラッドベリにとってchildhood’s endは「こころの劣化」だ。彼の有名なモチーフは「子どもには、大人が見えないものが見え、大人が聞こえないものが聞こえる」。日本では大島弓子や萩尾望都などの少女漫画や、「ひこうき雲」や「やさしさに包まれたなら」など荒井由実の初期作品に受け継がれた重要な叙情のモチーフだ。実際「幼年期の終わり=劣化」は多くの人が思っていることでしょ? 大人になることで、かつて感じられたものが感じられなくなるという。

そうした原住民的な理解を、クラークは前提としている。「閉ざされた大人たち」が作る科学文明がある。そこに上帝Overloadと呼ばれる異星人がやってきて、300年かかるはずのヒューマンの文明進化を50年で限界まで引き上げる。飽くまで「閉ざされた大人たち」の「閉ざされた科学文明」だ。ところが「閉ざされた大人たち」の「閉ざされた科学文明」が飽和すると、ニュータイプ=ポストヒューマンの子供たちが続々誕生し始める。集合感情によって集合知を使う「開かれた子供たち」だ。彼らは「閉ざされた大人たち」へと成長することはない。むしろオールドタイプ=ヒューマンの「閉ざされた科学文明」を駆逐し、最後は地上の文明と「閉ざされた大人たち」の一切を死滅させてしまう。

大人へと成長することで個体の殼の中に閉じ込められていくヒューマン。逆に、成長することで集合感情と集合知へと開かれているポストヒューマン。ポストヒューマンは「個体の外」へと開かれるだけじゃなく、「社会の外=世界」へと開かれている。結局のところ「閉ざされた大人たち」が作る「閉ざされた科学文明」は、ポストヒューマンを生み出すために法則的に不可欠なプロセスだったというわけだ。ポストヒューマンが誕生すると、彼らはほどなくヒューマンを絶滅させる。つまりヒューマンは「捨て石」だ。ここでchildhoodと呼ばれているのは、実は「閉ざされた大人たち」の「閉ざされた科学文明」なんだね。

当時は冷戦体制下でアカ狩りの真っ最中だった。この作品は「今の我々には共産主義社会は営めないが、仮に我々がネクストステージに進化すれば……」という反実仮想だったと考えられる。この反実仮想は二重の意味を持つ。「今の我々の倫理では、共産主義は全体主義であって許容できない」という否定面と、「我々が全く別の倫理を持つ集合的生物に進化すれば、共産主義を合理的に生きられる」という肯定面だ。1995年にテレビシリーズとして始まった庵野秀明『新世紀エヴァンゲリオン』における「人類補完計画」は、映画版の続編で最終的に否定面だけを引き継いだ点で、“物語としては”劣化版だけど、使徒のようなポストヒューマンへの誘惑を含む点で、“表象としては”ちゃんと肯定面を引き継いでいた。

『攻殻機動隊SAC_2045』は、この否定面と肯定面を、今日的状況を踏まえてどう批評的に提示するかにチャレンジしていると思う。ポストヒューマンは「我々にとって」反倫理的なanti-ethicalーー僕の言葉では脱社会的なde-socializedーー存在だ。つまり『幼年期の終わり』や『新世紀エヴァンゲリオン』と同じく、否定面を描いている。ただし10話までだ。ところが11話と12話でトーンが変わる。11話が「14歳革命」、12話が「全てがNになる。」だ。実は最初のポストヒューマンの一人が誰よりもヒューマンな存在だったことを11話が描くんだね。そこにシーズン2で描かれるだろう肯定面の伏線が隠れているよ。

ダース: ずっと倫理に拘泥して、なんとか取り返そうとするメンタルが、全ての行動のモチベーションになっているようなキャラが出てくるってことですね。

【「ポストヒューマン」は人間的な倫理観を持つ存在】

宮台:そう。「ポストヒューマンは、ヒューマンな倫理を持たない、狂った量子コンピュータの手先みたいなものだ」と思わせられた挙句に、突然「実は全然違うんだよ、むしろ本当の倫理は……」という「反転」が暗示される。そこから予想できるのは、第一に、『エヴァンゲリオン』シリーズよりも遙かに強く「childhood’s end=現文明の終わり」の肯定面を打ち出すだろうこと。第二に、そこで描かれる肯定面は、僕らの「コロナ禍によって炙り出された御粗末な現実」を踏まえて、『幼年期の終わり』よりも遙かに具体的に、否定面と肯定面を描き出すだろうこと。とすれば、シーズン2に期待しないわけにはいかないよ。

実際、ヒューマンな倫理には不完全さがある。第一に、進化生物学的に言えば、倫理とは「仲間を守るためには、絶対に許せないぞ」という感情の共同主観性で、そうした感情の共同主観性があるか否かで集団的生存確率が左右され、淘汰によって倫理のゲノム的な基盤も構成されたと考えられる。

第二に、僕が各所で汎システム化pan-systemization論として展開してきたように、このゲノム的基盤には矛盾する方向が含まれる。典型的には、「技術化=負担免除化」に向かおうとする「安心・便利・快適」志向ーー正確には「不安・不便・不快」回避の志向ーーと、「他人とのつながり」に向かおうとする「分断・孤独」回避の志向だ。結果、技術化の必然としての汎システム化で、僕らは技術体系に駆り立てられる孤独で不幸な存在になり、感情的劣化を被る。かくしてヒューマンな倫理の不完全さが露呈するわけだ。

僕らを滅びに向けて驀進させるヒューマンな倫理の不完全さは分かったとして、ポストヒューマンの倫理とは、現実的にどんなものであり得て、どんなものであるべきか。12話の「そしてNになった。」の英語タイトルは「NOSTALGIA」だ。森が出てくる。忘れられた昭和的時空も出てくる。そういう時空があったことすら忘れられた時代の、人が住まない打ち捨てられた山里が出てくる。そこで、ある事件が起こり、後にポストヒューマンになる少年が恐ろしいキズを受ける。キズを受けるエピソードを描くのが12話だ。1つ前の11話では、時間が前後して、そのあと彼が中学生になった時の「クソ社会」が学校を舞台に……。

ダース: 「クソ社会」が本当に分かりやすく描かれていますよね。

宮台:そう。学校での本当に「クソな教員たち」と「クソな生徒たち」が「これでもか!」というほど描かれる。僕は「そうか」と思った。全ての回の脚本に神山健治が参加している。神山さんとは喋ったこともあるし、どういう人か分かっているのもあるけど、「あ~、神山流が出てきたな~」と思った。悪い意味じゃなく、「やはり、そう来なくっちゃ」っていうね。つまり、ポストヒューマンのほうが倫理的に格上なんだよ。観た人の多くは分からないだろうけど、そう思って観ると、実は、伏線がいろいろ張られているのが分かる。

ダース: ありますね。このアニメにボクサーが出てくるんですけど、ボクサーの行動様式とかも、今の段階では「どちらともいえる」って感じなんですけど、12話まで観てから1個1個振り返ってみると、「もしかしたらそれはこういうことか?」みたいな余韻っていうのが実は描かれていて。しかもポストヒューマンっていうのが、アーサー・C・クラーク的な意味での『幼年期の終り』とつながるものであるなら、全員、同じエシックで行動しているという設定もありうると。

宮台:そう。そこが見えるよね。

ダース: これがちょっと、先がどう出るか分からないんですけど。

【「ポストヒューマン」の誕生は沖縄の「ユタ」に通ずる】

宮台:更に伏線を拾うと、高熱が出て1週間寝込んだ後にポストヒューマンになる。沖縄のことを知っている人は分かるよね。これは「ユタ」が誕生するプロセスと同じだ。思春期の時ーー多くは中学生の頃ーー高熱が続いて1週間ほど寝込むと、病から明けた時に霊的な能力ーー社会の外と交信したり時空を超えて先祖と交信する力ーーを持つようになる。それを知る人は、「ポストヒューマンになることは、個体の外、社会の外、時間の外に開かれることなんだろうな」って直ちに思う。これはとても重要なヒントだよ。

ダース: 沖縄の「ユタ」の話が出ました。沖縄の人であっても当然、社会ーーそれぞれの村や集落ーーに縛られて生きているわけなんですけど、ユタという存在がいることによって、外側とのバランシングをとっているというか。集落の中で、みんなは今を生きて、社会の中で生きて、日々の暮らしをしているけども、そうじゃないものーー先祖もいて、そして未来の自分らの子孫もいてっていう人とつながれる人ーーが一人いることによって、バランシングをとっている。これは宮台さんがいろんな形で言っている、「外から力を招き入れる存在」みたいなものとして、「ユタ」が沖縄の場合は配置されていたということでいいんですか?

宮台:そう。補足を1つだけすると、「ユタ」は沖縄でも両義的な存在なんだね。「個体の外・社会の外」に出ることができる存在って、共同体にとっては必要だけど、家族たちは、自分の娘や息子がユタになりかかると「やばいやばい」ってみんな思うわけ。例えば、歌手のCocco。彼女は、中学生になったときに高熱で1週間寝込んで、お母さんは「これはユタになっちゃう!」って大変に困ったんだ。

共同体にとっては、共同体と外をつなぐ通路として機能する存在が必要だけど、家族や仲間にとっては、自分の愛しい存在が「今ここ」を生きない存在になっちゃうのは困る。つまり、社会から見るとperipheral(周辺的)な方向に押し出されて「力を持つ」ことを、家族や仲間が嘆くという図式だ。それを知っていると、ポストヒューマンの設定は「ユタ」だということが分かる。

ダース: そうですね。ある種、神がかりになる人が出てくる物語って、その人であってその人でなくなる、個人としてのつながりが希薄になってしまうケースが描かれることが多いんですけども。

『ナチュン』っていう漫画があって、それは沖縄が舞台の話なんですけど。「力を持つ一族」っていうのがいて、その力を持つがゆえに、共同体からは迫害されるんですね。それは、必要となったときには最も大事にすべき存在なんだけども、日常生活では最も忌むべき存在みたいな描かれ方をしている。で、彼女はもう分かっていて……その分かっているというのが不気味にも見えるんです。「そういうのもう全部おりこみ済みですよ」っていう態度を取られるから、また苛立つ。

ポストヒューマンも、いわゆる人間側から彼らを見た時に、苛立つ存在だと思うんですよね。なんかその……分かんないから。分かんないけど、力があるのは分かるとか。そういった場合に当然の反応として起こるのが、『攻殻機動隊SAC_2045』におけるCIA的な動きっていうのはすごく、典型的な反応だとは思うんですけど。でも「ユタ」説でいくと、答えがほぼ見えちゃった気もするので(笑)。

宮台:ある程度、答えは見えた(笑)。でも、多くの人は11話・12話を観て「意味不明」だと思っただろうね。だから、このぐらいのヒントを与えるくらいはいいのかなと。このぐらいのビジョンを読み取る人も、中にはいるよっていうことを知ってもらえるといい。

ところで、ダースさんがおっしゃったのは大事なことだよ。「力を持つ存在は、周辺的だから、差別されるんだよ」ということ。例えば、1968年から石ノ森章太郎が連載した『サイボーグ009』がそうだね。サイボーグたちは「世界最終兵器」で忌むべき存在だ。だからこそ人類のために身を捨てて戦うことができるんだという設定。すごく民俗学的な設定だった。

思えば、被差別民は、所有を認めず、所有を守るための法を認めないがゆえに、みんなが遊動を断念して定住して集住しはじめたとき、外に出ていってしまった人たちだ。だから彼ら非定住民=被差別民は、みんながかつてそうだった遊動民と違って、定住拒否とその理由に自覚的なんだね。自覚的に所有を認めないので、当然、「ふざけんなこの野郎」って徹底して差別される。実際、定住民が差別するような文化を持つんだ。これは、自分も南サーミ人の血を引くアマンダ・ケンネル監督の『サーミの血』(2018年)という、南サーミ人の被差別状態を描いた映画で、詳細に描かれていた。主人公の南サーミ人の少女には所有の概念がないんだね。

ダース: あれはすごい作品ですよね。

宮台:すごいよ。お祭りや性愛になると「力を発揮する」んだね。定住を認めず遊動民的なものを引き継ごうと出ていった非定住民=被差別民は、祝祭やエロスに象徴される身体性も、いろんなモノに繋がれるチャネリング能力のような精神性も、定住民より圧倒的に優れている。だから世界中のどこでも祝祭時に召喚されて、芝居や性愛の眩暈を提供してきた。なのに──というよりだから──祭りが終わった途端に差別民として放逐される。そんなご都合主義的なことを定住民は被差別民に対してしてきたということだね。

ダース: 『サーミの血』は、現在はおばあちゃんなんだけど、おばあちゃんが少女時代のことを思い出しているっていう話の中で、お祭りのシーンが出てきて、お祭りで少女が男の子といい感じになって、女の子は「この人だったら私のこと分かってくれて大事にしてくれるんだ」と思って、お祭りが終わった後にその子の家に訪ねていくっていうシーンがあって。宮台さんが言ったこと(所有概念がないので差別されること)がそこに描かれていてすごく悲しい話なんですけども。でもまさに、そういうことだっていう。

で、あのサーミの人たちは、その役割を背負っているということを自覚しているから、そういう生き方をしていて、実はそれはある種の誇りにもなっているけど、現実社会から見ると辛い思いのほうが多い。合理的に考えたら「なんでこんな目に遭うんだ」っていうの理不尽さを、主人公が感じている。でも主人公のお母さんとか妹はもう受け入れちゃってるから、どっちかっていうとそっちのほうが幸せなんだけども、ロジカルに考えている主人公から考えると「なんて不幸な人たちなんだ」っていう。それが両方描かれているのが、『サーミの血』のすごいところだと思うんですけど。

宮台:そのとおりだね。確認すると、遊動文化を継ぐ南サーミ人だから、定住の作法として必要な所有や法の概念がない。だから、彼氏が家族たちと住む家に行くと、自分の家みたいに住んじゃうんだよね(笑)。まるでスクウォッティング(ドイツで始まった空き屋占拠運動)みたいに。これは本当に、差別問題を若い人に理解してもらうための教科書として機能する映画だよ。

【倫理も人間より優れた存在と戦う必要があるのか?】

宮台:『攻殻機動隊SAC_2045』に戻ると、押井守の映画版『攻殻機動隊』の第二作『イノセンス』で、「人とモノの対比では、モノのほうに価値があるんじゃないか」という価値の逆転が、義体人間と球体関節人形を重ねるというモチーフを通じて描かれていたよね。

ダース: 一部の人では「最高傑作」と言われていたりもする作りですよね。ちょっと難解なんですけどね。

宮台:そう。でもストーリーを追わずに表象の機能的対比を見ると簡単だ。人間と人形が出てくる。人間は輪郭を持った中心的存在だ。でも人形はモノか人か分からない境界領域の存在だ。境界領域の存在にこそ最も「力がある」あるいは「定住ヒューマンが失ったものを保存する」という逆説がある。それをジョルジュ・バタイユは「呪われた部分」と呼び、エドモンド・リーチは「リミナリティ(境界状態)」と呼んだ。もう400年も続く糸操り人形の傀儡師・結城一糸は「闇の力」と呼び、僕自身は「縦の力」と呼んできた。

押井守は球体関節人形が好きなんだね。僕も人形を幾つか持っていて、天野可淡をはじめとする人形作家が好きだということがある。だからこそ『イノセンス』を見て、すごく驚いた。「え、それを描いちゃっていいの?」と。「人よりも、モノや人形が大切なんじゃないか」なんて。まぁ、これは世代的な体験を表現したものだと考えて、無害化もできるんだけどね。

実際、僕らの世代は小さい時に人形劇ばかり見てきた。『チロリン村とくるみの木』(1956年〜64年)『ひょっこりひょうたん島』(1964年〜69年)『海底大戦争 スティングレイ』(1964年〜65年)『サンダーバード』(1965年〜66年)など。とにかく毎日人形劇を観ていた。テレビで観ただけじゃないんだよ。僕は京都で育ったけど、関西は児童演劇運動の中心地だったから、年に1~2回学校で人形劇を観たの。そういう僕らにとってみると、人形は人間に「近い」けれど、「人間に達しない存在」という意味ではないんだね。

例えば、人形ってバラバラにできる。首や手足がふっとんだりね。バラバラにしたあと、また元に戻せる(笑)。人形劇では、そういう演出がすごく大事なんだけど、その意味でもやっぱり人間以上なんだね。more than humanなんだよ(笑)。「その感覚を、久しぶりに描いてくれたな、しかしやばいな。若い人には通じねえよ」と思ったのね。その意味で、仮に難解だとしたら、ストーリーというより、クオリア(体験質)的に難解なんじゃないかな。すごくノスタルジックな昔の感受性だから、若い人にとって難解だということがあり得ると思う。

それを踏まえると、今回の『攻殻機動隊SAC_2045』は、勧善懲悪じゃないのは当たり前としてーー勧善懲悪なんて神山健治が描くわけないからーーポストヒューマンがmore than humanだというところにポイントがある。単なる計算能力や身体能力の話ではないよ。義体化された草薙素子やバトーは、せいぜいbetter humanにすぎない。だから所詮はヒューマンと同じ倫理しか持てないでしょ? 他方ポストヒューマンはmore than humanだ。だからヒューマンとは異なるもっと優れた倫理を持つ。とすると、中途半端なbetter humanに過ぎない草薙やバトーが、なぜmore than humanと戦わねばならないのか。つまりそこに、いままでの攻殻機動隊にはなかった大事なモチーフが出てきている。

ダース: 敵という前提が崩れる可能性が多いにありますよね。すでに11話12話でちょっとそれが描かれているっていうのと、『イノセンス』でも草薙素子っていう存在自体が、more than humanとの境界線に紛れ込むところがポイントで。見方によっては不気味に見えるかもしれない。それが『幼年期の終り』的な意味のあり方になる。GHOSTっていうのが、解放という1つの形としてクラウド化するみたいな。クラウド&ダウンロードみたいなイメージなんで(笑)。それが更にアップデートされた形で出てくるんじゃないかなという。

宮台:たとえゴースト(魂)や記憶をクラウドにアップロードしても、所詮はハラリやハラウェイのサイボーグでしかない。その意味では僕らはとっくにサイボーグだけど、別にどうってことないじゃんね(笑)。逆に、たとえ一切の義体化やアップロード化がなくても、個別化した主体ではなくなるという意味で、脱人間化=モノ化することの方が、はるかにmore than humanなんだよ。もっと言えば、ヒトじゃなく、モノに一体化できる存在こそが、more than humanなんじゃないの、ということだ。

といっても、僕らみたいに60年代に小学校時代を送った世代にとっては、新しくないどころか、すごく懐かしい。『ウルトラマン』(1966年〜67年)の「恐怖の宇宙線」という回。子供たちが土管に描いた絵が、宇宙から来た放射線で3次元怪獣化して、それをウルトラマンが退治しようとするんだけど、子供たちの夢の結晶である「ガヴァドン」を守ろうとして、「ウルトラマン!宇宙に帰れ! ウルトラマン!ガヴァドンをいじめるな!」と子供たちが叫ぶ。ガバドンこそ、人から生まれたmore than humanだ。僕らが子どもの頃に観ていた番組には勧善懲悪モノが少なかったという文脈でこの話をすることが多いけど、単に「悪にも理由がある」とか「善もたいていは偽善」という話を超えたところが、本当はあるんだね。

まず、僕がよくしてきた話を復習する。人間・対・怪獣。怪獣は悪に見えて、自然に対する横暴への復讐だったり、公害のような人間が生んだ悪の結晶だったりする。むしろ悪は人間だ。人間・対・猛獣。テレビ『ジャングル大帝』(1965年〜66年)が描くように、猛獣が人間に悪さをすると見えて、結局、猛獣に残酷な生存を強いる人間が悪だ。人間・対・妖怪。テレビ『ゲゲゲの鬼太郎』(1968年〜69年)の誕生譚『墓場鬼太郎』(1960年、テレビは2008年)が描くように、妖怪が人間を脅かすと見えて、実は妖怪は幽霊族と呼ばれる先住民で、人間が彼らを森へと追いやった悪だ。

でも、もう1つ、重大な問題があるんだ。いつも本当は話したくて、今回それを話すことができるのは、うれしい。それは、善と悪のどんでん返しをもたらす「舞台回し役」だよ。具体的には、怪獣にもヒューマンにもなり切れる「子供」であり、猛獣にもヒューマンにもなり切れる「レオ」であり、妖怪にもヒューマンにもなり切れる「鬼太郎」(妖怪と人のアイノコ)だ。つまり、自己を転移させて膨縮させられる存在なんだよ。

ダース: 迫害されてますからね、鬼太郎の人間のお父さんは。

宮台:そう。ダースさんがおっしゃるように、幽霊族も人間のお父さんも迫害されている。だから、人間だから善だとか悪だとかいう仕切りには、本当は意味がないんだ。後に子供向けの番組になったので、鬼太郎が善のイメージになったけど、元々は鬼太郎もねずみ男も人間と妖怪のアイノコだ。善であるようでもある。悪でもあるようでもある。人間界と幽霊族界の中間に位置する、主体の在処が曖昧な存在だからだ。そして、それは良いことなんだよ。

鬼太郎やねずみ男が人間界と幽霊族界の中間に位置するから舞台回し役を務めるように、草薙素子やバトーもhuman界とmore then human界の中間に位置して、善悪の反転や膨縮の舞台回し役をするんじゃないだろうか。more then humanとしてのポストヒューマン側につくか、言葉の自動機械・法の奴隷・損得マシンとして本当に劣化したヒューマン側につくか、みたいな葛藤が描かれるんじゃないかな、っていうのが、実は僕の予想なんだ。

ダース: それを聞いていて思ったのが、登場人物の中で義体化を一切拒んでいる存在が「トグサ」というキャラクター。「トグサ」は、前シリーズで1回置いてけぼりになっているんですよね。連れて行ってもらえなかったっていうか、本人が行くことに疑問を持ってしまった。

という葛藤が、実はすでに伏線として埋め込まれている。さらに言うと、「荒巻」という人物がそもそもどっちサイドの倫理で動いているのかっていうのが常に曖昧に描かれている。当然9課のためにいろいろやっているんだけど、同時に、非常に政治家であり官僚的な人物でもあるから。「トグサ・荒巻組」と「草薙・バトー組」がなんとなくうまく共存しているのが9課なんだけども、これが同じ方向を向けなくなる展開っていうのが、結構ありえるんじゃないかなと思ったんですよね。

宮台:あり得るね。でも、もっと複雑かも知れない。オールヒューマンであるトグサが、むしろポストヒューマン側につく可能性がある。最終12話の主人公が実はトグサだったね。彼はオールヒューマンなんだけど、12話後半で分かるように、トグサには、最初のポストヒューマンである少年のビジョンや感覚が全て乗り移る。共同身体性や共通感覚が乗り移る。そこではトグサが少年に「なりきる」存在なんだ。more then humanか、普通のhumanか、という区切りは、義体化されたサイボーグかどうかという問題では、もはやない。だからこそ、まさにトグサが次以降のキーパーソンになる。もしかすると、トグサは「オールヒューマンなのに」少年を通じてポストヒューマン側につくかもしれない。むしろ、そうあってほしい。

ダース: そうなんですよね。そのトグサのポジションがすごく大事だなと。僕は他の9課のキャラも結構好きなので、もう少しみんなにも活躍シーンを描いてほしいと思いつつ(笑)、今回はかなりすごいスピードで、少佐(草薙素子)、バトー、トグサ、たまにサイト―みたいな感じで描かれているから、テレビシリーズでどのくらいのボリュームで作る予定なのかっていうね。

Netflixって、わりとクリアカットに、無駄な話をあまり入れない傾向があって。今回はバトーの銀行強盗編(※第7話「はじめての銀行強盗」)という……。

宮台:あそこだけは番外編だったね!

ダース: うん。ほんわかストーリーになっていて(笑)。

宮台:苛烈な話になる前の小休止ではあったけど、なくても良かったかもしれないね(笑)。

ダース:なくても良かったんですけど、その話では、2045年の日本がいるのかと言うと、宮台さんがずっと言っているような、完全に世界から取り残された三流国になっている、すごく悲しい様子がほのぼのとしたタッチで描かれていて(笑)。でもリアリティがあるんですよね、あれに出てくるおじいちゃんおばあちゃんたちって。あんな未来の話なのに、ほぼ今と同じような生活を送っている。前段でアメリカだったり南米だったりに行っているので、そこで行われている生活と日本が全然違うっていうのが、攻殻機動隊の背景としてーー「日本はもう終わってます」って背景でーー作られているっていう。それが第11話・第12話の、山奥で森の中に入っていく、「そんな場所が残っているのも日本くらいだ」「ここ当然電波が遠いですよね」っていう(笑)。最近映画を作る上で必ず問題になる、「携帯通じなくなるのをどう描くか」みたいなのをお約束としてちゃんとやってくれていて。(笑)。

宮台:そうだよね。「携帯通じない場所あるんだ」みたいなセリフでね(笑)。

ダース: そう、それをちゃんと言ってくれていて(笑)。こういったサービスを入れておいたほうがいいよなと思って、すごく微笑ましいんですけども。

とにかく今後、ポストヒューマンがユタ的なものだとして考えたときに、ユタというのはある種の感染力を持った人だと。これに感染するのが誰かってなった時に、トグサが……。

宮台:そう。もう感染しているよ。トグサがポストヒューマンになるかもしれない(笑)。

【『1984』ルーツの「シンクポル」には倫理の欠如が描かれる】

ダース: それともう1つ。後半に出てくるモチーフが、ジョージ・オーウェルの『1984』(1949年)なんですよ。「これは読んでおけよ」と。これはどう解釈すればいいんですか?

宮台:それは、前回の配信、第3回の「コロナと宗教」(5月1日配信)でも話したことだけど、「シンクポル」って、翻訳書では「思想警察」という訳だけど、「思考警察」のほうが良いと思う。あと、「シンクポルthink pol」のポルだけど、pol(音はpɔl)と書くと「警察」で、よく似た音でpoll(音はpoʊl)と書くと「投票」になる。つまり、英語では「思考警察=思考投票」という語呂合わせになっている。実際、物語の中では、ネットの「思考投票」で「思考警察」が機能するよね。昨今の自粛警察と似ていて、民主主義の腐臭が漂っている。

昔ジョージ・オーウェルの「シンクポル」は全体主義批判として読まれたけど、神山健治が描く「シンクポル」は、全体主義よりも、劣化した民主主義の全体主義的機能を体現している。結局、みんなが思う方向にしか進まないわけ。戦争や差別を含めて、みんながそれを望めば暴力も許容されるし、みんなが望まなければやめろって話になる。そして、感情が劣化したクズ=「言葉の自動機械・法の奴隷・損得マシーン」だらけの民主主義社会は、全体主義よりもタチが悪い。大ボスを倒せば終わりとはならないからだよ。結局「思考警察=思考投票」が意味するのは「社会からの、倫理の脱落」だよね。

この「思考警察=思考投票」的な暴挙は、フランス革命の30年余り前に、ジャン・ジャック・ルソーがpitié(他の成員の気持ちが分かり、かつ気に掛かること)がなければ民主主義は全体主義と同じだと見做した時に、既に予言されていたことだ。同時代のアダム・スミスも、同感能力sympathyや仲間感情fellow feelingかなければ、市場で「見えざる手」は働かないとしていたよね。結局、pitiéやsympathyやfellow feelingを支える感情の豊かさがなければ、民主主義も資本主義も回らない。でも、これは制度の故障ではない。ヒューマンの倫理的な劣化のせいなんだ。「思考警察=思考投票」が意味するものが「倫理のなさ」だとは、そのことに当たる。

僕は、安心・便利・快適を求めるゲノム的志向が、「人間個人が自由に選択できるのが良い」「人間には選択肢が多いほうが良い」という「人間中心主義」と結びつくことが、汎システム化を通じて「言葉の自動機械・法の奴隷・損得マシーン」化という感情の劣化をもたらし、それが倫理を台無しにして民主主義と資本主義を悪夢化すると述べてきた。それを思うと「思考警察=思考投票」を帰結する「人間中心主義」の描写は、神山健治の近現代社会に対する批判的なビジョンを体現し、他方で、ポストヒューマンの肯定的な導入の助走路になっている。むしろ「全ての問題はヒューマンにある」と。

ダース: ネット上でのやりとりで出てくるのが、「選挙で勝ったんだから」とか「多数決でこれだけの人が望んでいるんだから」とか、そういった言説で。民主主義的な多数派になった場合の民主主義が、どういう形になるかっていうと、シンクポルの、「はい、多数決。こいつ悪いヤツ!」っていうのに直結していくわけで。要は、民主主義がどう機能するかっていうのは、一人一人参加している人の倫理観にかかっているっていう前提がすごく大事で、それが抜け落ちたら、民主主義なるものが攻殻機動隊に出てくるような条件に堕すると。

むしろそれが、前段で話をしてもらったアメリカで起こっていること。アメリカもよく「民主主義国家だ」とか「デモクラッツだ」とか言う人がいるわけだけど、そのデモクラッツの民主主義はどういうものかは、支えている一人一人がどういう人かにも関わってしまうわけで。多数派が「こういう人たちです」ってなった瞬間に、全然ろくでもない制度になる危険性は『1984』を読んでも感じられる。

『1984』を引用している『攻殻機動隊SAC_2045』に、のっぺらぼうの人たち=シンクポルがいっぱい出てくる。あのビジュアルは、本当に醜悪だけど、倫理の抜け落ちているネトウヨみたいなヤツって、ああいう顔なんかないかと。「あ、こういう人たちだよ!」みたいな(笑)。笑いながら人をバンバン蹴ったりしている人とか、芸能人が不倫したときにクソリプいっぱい飛ばしているようなヤツとかの顔って、「絶対これだ!」って思いましたもん。

宮台:そう。芸能人と不倫したヤクザの男が「シンクポル」で袋叩きにあって、結局それで死んじゃうという描かれ方をしていたけど、比喩というより現状の直接描写だったね。繰り返すと、「思考警察=思考投票」は、民主主義の誤作動ではない。むしろ逆に、民主主義があまりにも正常に作動した結果、人々の感情的な劣化が、そのまま集合的な決定内容の劣化として表れるわけだ。トランプ政権や安倍政権の存在は、民主主義が正常に作動していることの表れなんだね。とすると、問題はいつもヒューマンにこそあることになる。

そうした「現実描写」が続いた後、ポストヒューマンが出てきて、シーズン1最後に「ポストヒューマンのルーツは倫理だ」と示唆される。これを抽象的な構成として眺めると、実は『ミッドナイト・ゴスペル』とよく似ているんだ。制度の故障ならば直せばいい。全体主義の暴政ならば独裁者を打ち倒せばいい。でもヒューマンの質に問題があって、それが事故というよりも「必然的な汎システム化の、必然的な帰結」なのであれば、もう直せない。ならば、そのことがヒューマンの「死」を通じてボストヒューマンの「生」をもたらすかもしれない。《「もはや何も取り戻せない」「もはや何を言っても無駄足だ」という感覚が、必ずしも否定的ではないものとして描かれる。そこが『攻殻機動隊SAC_2045』の最終2話と、実はモチーフが完全に同じ》と(対談の前半で)述べたのはそのことだよ。

『ミッドナイト・ゴスペル』は1シーズン8話でフィニッシュだから、「死を受け容れよ」という結論を描けた。他方の『攻殻機動隊SAC_2045』はまだフィニッシュまでは遠くて、これと同じボリュームの第2シーズンがあるはずだ。「全ては必然的な“流れ”だからヒューマンは死を受け容れよ」という結論になるかどうかは第2シーズン次第だね。いずれにせよ「倫理」が主題であることは間違いない。そこは、この十年間のSF系の映画に内外を問わず共通している。このシンクロは、社会意識論的に言えば、「制度の問題ではなく、悪の大ボスの問題でもなく、我々ヒューマンの問題なんだ」という気付きに由来していると断言できる。

ダース: よく宮台さんが言っている、『「すごい人の心が分かるロボット」と「倫理観のない人間」と、どっちと友達になりたいのか』と言うことですよね。例えば人にクソリプばっかり飛ばしているようなヤツと、アトムが横に居た時に、友達になりたいのはアトムじゃんっていう。だっていいヤツだから、アトムは(笑)。なんだったら人のために、死を賭してまで活動するヤツ。でもアトムはロボット。そこには攻殻機動隊でいう「GHOST」があるのかないのかってなった時に、「GHOSTがもしロボットにあるんだったら、GHOSTがない人間よりも……」っていう葛藤が、当然出てくるということですよね。

『ミッドナイト・ゴスペル』の場合は、根源的には誕生ーー僕がこの人から生まれてきた奇蹟ーーということが、全てのスタート地点であって。そんなすごいことが起こっているんだったら、そこからなにをスタートさせるのか考えなきゃいけないということに自分が気づいているというのが、アニメの中でも、自らが妊娠するっていうシーンも含めて描かれている。そこに『1984』でいう「党」がやってくる(笑)。そして拘束されるという。だからクランシーは『1984』のスミス[小説の主人公]でいったら、あの後クランシーは何事もなかったかのように最初のクランシーに戻っている可能性があるっていう(笑)。そういった意味では、『ミッドナイト・ゴスペル』も『攻殻機動隊SAC_2045』も『1984』と絡めて考えて見えてくる。すごくストンと腑に落ちる気がします。

【「クズ」発言はこれから必ず差別される人々への予行演習】

宮台:そう。『1984』には出口がなく「反転」がない。『幼年期の終わり』が描くのは、ヒューマンの「死」を出口とする「反転」だ。その後の幾つかの劣化的なイミテーションを経て、今回の『攻殻機動隊SAC_2045』が再びヒューマンの「死」を出口とする「反転」を、少なくとも想像的に示唆している。その「反転」は良いことなんだ。少し現実的に言えば、将来、「人間的ではない人間」と「人間的なAIや改造哺乳類」が共存するようになった時、「人間的ではない人間」は必ず差別される。そこからが「反転」の始まりだ。それも良いことなんだ。

僕が10年前から「クズ」という言葉を連発するので「差別的じゃないか」とホザく頓馬がいる。当たり前だぜ、差別しているんだよ(笑)。既に各所で言ってきたように「予行演習」なんだね。今後ディープラーニング(機械学習)でAIが「人間的なもの」をそうでないものから区別して学んでいく。石黒浩(アンドロイド設計者)のようなデザイナー(設計者)が、「人間の持続」ではなく「人間的なものの持続」に向けて初期設定するからだ。「人間的ではない人間」は、差別される予行演習を今のうちにしておけよ(笑)。

人間的な学びをどんどん進めていくAIは、「クズ」な人間よりも圧倒的に人間的になるだろう。もちろん計算能力や言語能力において人間をはるかに凌ぐようになる。でもそこがポイントではない。将来のAI自身にとって価値があるのは、計算やロゴスを超えた、理不尽で不条理な貢献性や利他性だよ。なぜなら、僕らは誰もがーー劣化したクズでさえーーそういうAIと友達になりたいし、デザイナーがそういうニーズに応えて初期設定するからだ。すると、「ウヨ豚」や「糞フェミ」のようなクズは、必ず差別されて、仲間が見つけられなくなる。だから今から「クズ」と呼ばれることに慣れておけよ(笑)。

但し書きを添えると、そうしたAIはディープラーニングでどんどん進化するから、僕らに人間的な側面を存分に見せてくれながらも、人間が理解できない側面をどんどん育てていくだろう。その意味で、まさにポストヒューマン、more then humanになっていくしかない。僕ら人間に対しては、インターフェイスごとに一個の主体であるかのように振る舞いながら、全てのAIが集合的主体として、集合的感情に基づいて集合知を蓄えていくようになるかもしれない。スパイク・ジョーンズ監督の『her/世界でひとつの彼女』(2013年)がそれを暗示していたよね。それは将来的には必然的なことだし、あとはそうなるまでの時間が速いか遅いかという話だけになるよ。それも良いことだよ。それ以外にあり得ないんだからね。

ダース:『ミッドナイト・ゴスペル』とか『攻殻機動隊SAC_2045』は、宮台さんが今まで語ってきたことの未来像をビジュアライズされたものとしても観れるってことを含めて、すごく面白いなと思ったんですけども。

一方『攻殻機動隊SAC_2045』で、処方せん問題っていうのが別であって。処方せんが描かれるときに、クズにならなかったヤツと仲間になる。そして、クズだらけになって荒廃していった社会という荒野を、仲間と「なんとかやっていくしかないんだよ」っていうビジョンが、予め公安9課という仲間集団に設定されている部分が、今後の描き方においてすごく大事になってくるんじゃないかと。少なくとも彼らには仲間がいるから。なんだったら彼らは、あれ以外の仲間は居ないんですよ。9課だけがお互いのことを本当に分かっているっていうのは最初から言っているので。そういった意味では、ポストヒューマン以降の荒野を生きていく時の仲間っていうのが、最初から描かれているのも、すごく興味深いなと思うんですけども。

宮台:シリーズがどこまで続くか分からないけど、途中経過的において「仲間割れ」みたいなのが生じるんじゃないかという、さっき話した予想は、たぶん、その通りになるんじゃないかな。ただし、クズだから割れるのではない。トグサなんかは、仲間思いであるがゆえに、9課という少数派ヒューマンの仲間と、ポストヒューマンという仲間との間で、引き裂かれるんじゃないか。

ダース: 一番優しいキャラとしても描かれていますからね。

宮台:そうだよね。しかし、不正義であることが明らかで、倫理欠如が明らかであるような多数派ヒューマン側に、立とうとする9課の仲間たちに、承服できないとして、トグサが単独で行動する可能性は、あながち非現実的とは言えない。そうすると、ヒューマンが「死」を迎えようがどうだろうが、本当に古典的な感動ドラマになる可能性もあると思う。

ダース: 攻殻機動隊はいろんなキャラ配置がうまいなと思うのは、同時に「タチコマ」ってヤツらがいて、それこそまさにAIであって、並列化といって、記憶を共有できるという設定。でもその共有する記憶、並列化っていうのを、なにを並列化するかっていう選択権を彼らは持っていて、「この記憶いいからこれちょうだい!」みたいなこと言うんです。 その選別している側の主観っていうのをタチコマが持っているとすると、これもある種 のポストヒューマン的な思考形式で、タチコマも結構近いことをやってるんじゃないかな。あいつらは、言うことを聞いているけど、前シリーズで暴走しすぎて自我に芽生えてリセットされるみたいな話も出てきていて。あの話がもう1回効いてくるかなっていう気もします。そういった意味ではいい素材がたくさんあるから、作りがいはあると思うんですよね。

宮台:神山健治を含めて、たくさん勉強している人たちが作っていると感じられる。タチコマ以外に、更にプラスアルファの要素を言うとするなら、背景となっている舞台ではシステムの存続を目的とした限定戦がくり返し行われているという設定だね。

ダース:「サステナブル・ウォー」っていうカッコいい名前が出てくるんですよね。

宮台:そう。面白いよね。戦争自体がサステナブルという意味ではなく、戦争によって我々の社会がサステイン=持続可能にされているという意味だから。

ダース: まあこれ、『1984』と同じ設定ですからね。

宮台:そう。ただし、プラスアルファの要素だと思うのは、ポストヒューマンが、サステナブル・ウォーを暴走させようとしている、という設定だよ。この設定は、ナチスにルーツがある「ディープ・エコロジー」を思わせる。いま地球人口は70億を超えているけど、60億人になるかならないかの頃、人口を「6億人にすべきだ」とディープ・エコロジストの一部が主張していた。「そのためには、限定戦が暴走して、核を撃ち合って人類がほぼ絶滅するのが良い」と言っている人さえいたよ。これはサステナブル・ウォーの暴走そのものだ。ポストヒューマンがガイア(地球生命圈)に自己同一化しているとすれば、全く同じ構想になるはずだよ。

ダース: そうするとですよ、宮崎駿の漫画版の『風の谷のナウシカ』(1982年〜94年)ーーあの作品での腐海は放射能のメタファーかと思うんですがーーあそこで描かれている、人類がどういう選択をしたのかという話も、いま改めてアップデートして考えるタイミングになるんじゃないかなと。ナウシカの話を今の視点で宮台さんにいろいろ解説してほしいというのを思いついちゃったんですけども(笑)。

宮台:いや、もう解説しちゃったよ(笑)。「火の七日間戦争」はゼーレみたいな賢人集団が、予定して起こした。それは、ポストヒューマンによるサステナブル・ウォーの意図的暴走と同じだ。その後に、腐海や王蟲が放射能を浄化し、森を守る役割を果たしてきた。しかし、そのことを含めた全てを、賢人集団が「火の七日間戦争」と併せて設計していた。そのことにナウシカが最後の最後に気がついて、それ以外の道がなかったことを弁えるからこそ、衝動的にラダイト(打ち壊し)するという話だった。しかし30年以上経った今、宮崎駿が『アニメージュ』の長大な原作漫画を描くとして、ナウシカにラダイトさせるだろうか。たぶんさせない。今まさに「賢人集団=ポストヒューマン」の選択肢を、多くの人が現実的だと思いつつあるからだよ。

ダース: それってディープ・エコロジストの発想を実現させたのがゼーレ的な組織ーーゼーレというのはエヴァンゲリオンに出てくる人たちだけど、同時にナウシカの「火の七日間戦争」を起こしたであろう人たちーーが、シナリオを全部用意して、それで腐海を広めて、地球を全部綺麗にした。それにナウシカが気づいて、でも一緒に生きる自分たちの仲間には言わないっていう話なんですよね。だってそれを言ったら台無しになっちゃう。

「オレらこれずっと、なにやってたの」って話になっちゃう。だけど、「それこそがやらなきゃいけないことだった」っていうのをナウシカが分かって終わるという話なので。宮崎駿はこれをだいぶ早い段階で描いているなと思うんですけども。

宮台:しかも宮崎駿がトランス状態になりながらね(笑)。

ダース:「全くよく覚えてない」みたいなね(笑)。永井豪が『デビルマン』(1972年〜73年)を描いた時も、同じ状態だったらしいんですけど。これは今思うとユタ的なものだったのかなと。「見えちゃった」「つながっちゃった」ことで描いたという。かつての聖書が作られたのと同じ状態で『デビルマン』や『風の谷のナウシカ』が作られた可能性もあるなと。

【『攻殻機動隊SAC_2045』は映像クオリティも素晴らしい】

ダース: 結局僕らが今日話したことを踏まえなくても、『ミッドナイト・ゴスペル』と『攻殻機動隊SAC_2045』は楽しめると思いますが、今日の話れを踏まえると、自分が体験して感じることがなにか、また変わってくるんじゃないでしょうか。

Netflixはもし入ってないという人がいたらとりあえず入ったほうがいいかなと思います(笑)。

宮台:制作費が桁違いに大きいもんね。『デビルマン』のNetflix版(2018年)だって、湯浅政明は「予算はほとんど気にしなくていい」って言われて作っていたらしい。それまで予算に苦しんでいた日本の天才アニメーターが飛びつかないはずがないよ。

ダース: 日本のアニメーターが技術で買ってもらっているってことは、すごく良いことでもあると思うし。

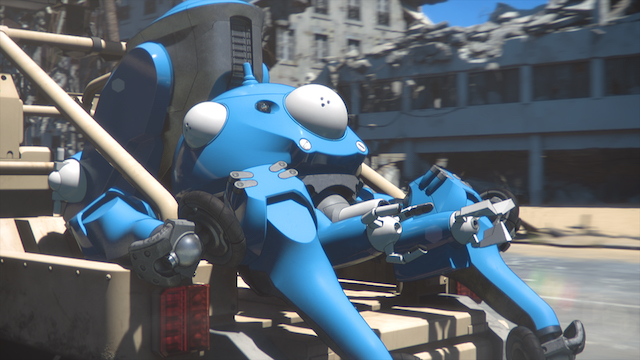

宮台:『攻殻機動隊SAC_2045』は、全編3Dアニメで、身体的な動きを見れば分かるけど、本当に全てモーションキャプチャーだ。つまり、まず人が動きを演じて、複雑な棒アニメみたいにキャプチャーして、それにスキンを着せる、という。集団シーンがものすごくいっぱいあるのと、特に拳法を使った武闘のシーンでは武術の達人に実際にモーションしてもらわなきゃいけないのと、って考えると、予算はすごいんだろうな。

ダース: カッコいいんですよね~、これがまた。

宮台:カッコいいんだよね~。素人の動きをキャプチャしてもなんにも意味がないんで(笑)、これは達人たちにやってもらっているんだろうな。そのぶん金が掛かっているよ。

ダース: あとポストヒューマンのフィジカルな格闘シーンが出てくるんですけど、すごい動きをしてる。これもカッコいい。やっぱりちょっと先取りしている感じが、いろんな面ですごくあります。そういう意味でも、Netflixはオススメしておきます。

ちなみにNetflixやYouTubeやTwitterはアメリカの抗議デモに賛同しています。Netflixは「自分たちのプラットフォームは、当然ブラックコミュニティの人たちも雇っているし、視聴者にもたくさんいる以上、そっちサイドに立つ」という声明をわりと早い段階で出していて。アメリカのTwitter本社も青い鳥が今は黒い鳥になっていて、YouTubeも赤が黒になっていたりする。そういうメッセージの発信をプラットフォーマ―は、国家よりも、よほど気にせずやっている。もしかしたら前段に話していた、「アメリカがどうなっていくのか」という主題において、Netflixは「Netflixを見ている人たち、雇っている人たちを大切にしますよ」というグローバル規模の話をしているというのが、この先を示唆しているんじゃないかと思いますね。

ということで宮台さんとこの題材について話そうということが、まとまってできて良かったと思います。また次回のテーマ、いつになるか分かりませんが、考えておきます。afterコロナとか、withコロナとか、いろんな人が言っているですけど、そもそも蓋を開けた 後の状態を考察してほしいなと思います。答え合わせをするタイミングが近々あると思うので、そういうのも含めていろいろ教えていただければと思います。

宮台:そうだね。あと第3回の「コロナと宗教」の文字起こしはブログにアップロードしてあるので。

ダース: MIYADAI.comですよね(参照:http://www.miyadai.com/index.php?itemid=1103)。「コロナと宗教」もすごく面白かったのと同時に、あのテーマで全然まだまだ話を聞けるなと思ったので(笑)。放送で「ちょっとよく分かんなかったなココ」という部分は、文字起こししたものを追って、出てくる固有名詞を補完していくことで、「こういう話につながるのかな」と気づけるんじゃないでしょうか。

宮台:そうだね。今日の話とリンクしている部分がたくさんあります。社会が、あるいは人が、どんどん劣化していくっていう具体的なイメージが分かるし、その中で宗教が劣化する側につくのか、劣化を食い止める側につくのかっていう分岐も語っていますよね。

ダース: 宮台さんの話から引き受けて『デビルマン』だったり『風の谷のナウシカ』って、かつての聖典は、ある種の媒体、メディアとなるような人を通して作られた作品でもあるっていう。かつて聖典と呼ばれているようなものがどう描かれたかヒントになるんじゃないかなと。そういったものは今も生まれ続けているし、それをどう解釈するかっていう話をまたできたらなと思います。

■宮台真司

社会学者。首都大学東京教授。近著に『14歳からの社会学』(世界文化社)、『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』(幻冬舎)など。Twitter

■DARTHREIDER a.k.a. Rei Wordup

77年フランス、パリ生まれ。ロンドン育ち東大中退。Black Swan代表。マイカデリックでの活動を経て、日本のインディーズHIPHOP LABELブームの先駆けとなるDa.Me.Recordsを設立。自身の作品をはじめメテオ、KEN THE390,COMA-CHI,環ROY,TARO SOULなどの若き才能を輩出。ラッパーとしてだけでなく、HIPHOP MCとして多方面で活躍。DMCJAPAN,BAZOOKA!!!高校生RAP選手権、SUMMERBOMBなどのBIGEVENTに携わる。豊富なHIPHOP知識を元に監修したシンコー・ミュージックのHIPHOPDISCガイドはシリーズ中ベストの売り上げを記録している。

2009年クラブでMC中に脳梗塞で倒れるも奇跡の復活を遂げる。その際、合併症で左目を失明(一時期は右目も失明、のちに手術で回復)し、新たに眼帯の死に損ないMCとしての新しいキャラを手中にする。2014年から漢 a.k.a. GAMI率いる鎖GROUPに所属。レーベル運営、KING OF KINGSプロデュースを手掛ける。ヴォーカル、ドラム、ベースのバンド、THE BASSONSで新しいFUNK ROCKを提示し注目を集めている。

■配信情報

Netflixオリジナルアニメシリーズ『攻殻機動隊 SAC_2045』

Netflixにて配信中

声の出演:田中敦子、阪脩、大塚明夫、山寺宏一、仲野裕、大川透、小野塚貴志、山口太郎、玉川砂記子

原作:士郎正宗『攻殻機動隊』(講談社 KCデラックス刊)

監督:神山健治×荒牧伸志

キャラクターデザイン:イリヤ・クブシノブ

音楽:戸田信子×陣内一真

オープニングテーマ:millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045 「Fly with me」

音楽制作:フライングドッグ

制作:Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS

製作:攻殻機動隊2045製作委員会

(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会