『かいけつゾロリ』著者・原ゆたかが語る、悪役を主人公にしたワケ 「大人に気に入られるいい話を書こうとは思っていない」

音楽

ニュース

1987年のスタート以来、30年以上にわたって子どもたちに愛される『かいけつゾロリ』。2020年4月から12年ぶりの新作TVアニメが始まり人気を博している。このタイミングで、原ゆたか先生に『かいけつゾロリ』誕生の経緯から創作秘話までをじっくり訊いた。(飯田一史)

大人向けの映画や伝統的な落語などのエッセンスを子どもたちに伝える

――まずは絵が好きだった少年が、挿絵画家になって、『かいけつゾロリ』を描き始めるまでの経緯から教えてください。

原ゆたか:私はもともと絵を描くのが好きでした。小さなころからずっと描き続けていて将来は絵に関係する仕事につきたいと思っていたのです。

ただ、小学5、6年生の時には8ミリ撮影機で、友人と二人で怪獣映画を作ることに夢中になり映画監督にも憧れました。しかし映画はたくさんのひとたちと一緒にものを作らなければならない仕事です。それが苦手なことに気付いた私は、絵本の中でなら一人で映画を作れるんじゃないかなと思ったのです。ところが絵本はたったの16見開きで物語を展開しなければならず、私のやりたかった映画的な手法を取り入れるには短すぎました。そこで、少し長めの幼年童話に挿絵を入れる仕事の方が演出しやすいと考えたのです。

――「映画的な手法」というと?

原:一般的な挿絵の仕事は、編集者から指定された枠内にその場面の絵を描くというものでした。私の読書の原体験に江戸川乱歩の『少年探偵団』シリーズがあります。これも縁なのかポプラ社のシリーズですが、このシリーズの文章と絵の関係性は、とても面白いんです。挿絵が文章に組み込まれて、印象的な場面で入ってきたり、文章で先に想像させておいて、ページをめくると少し怖い怪人が迫力をもって出てきたりするので長い文章も苦にならず読み進めていけました。これは高学年の本でしたが、低学年の本でもこのようなただ文章の説明を絵で行うのではなく、絵や文章、ページをめくるという行為が立体的な演出となって物語の面白さをさらに何割か増し長い文章を読むのが苦手な子の手だすけになりたいと考えたのです。

そこで、まずは編集者に「挿絵の位置を変えてもいいですか」と提案しました。次のページがめくりたくなるように文章の「演出」がしたかったからです。挿絵の位置を変えるということは、文章のレイアウトも全て変えるということです。本のレイアウト用紙をもらい、全ページの文章を手書きで埋めていき、自分の描きたい挿絵のスペースを確保していきました。

次に挿絵でも子どもに喜んでもらいたいと、たとえばストーリーで遊園地が出てくると、パノラマでいろんなのりものを描いてあげたくなるので、作家の先生のところへ行って、見開きページをもらえないか交渉したり、メカの説明を追加していいか頼んだり、だんだん図々しく原作に踏み込んで提案をやたら出すので、作家さんとのトラブルも増えていきました。

このように、本を読まない子に本を読んでもらいたい情熱があふれている頃、声がかかったのが、みづしま志穂さん作の『ほうれんそうマン』シリーズでした。私はみづしまさんの原稿をもらうと、さらにああしたい、こうしたいとアイデアを出し、新人作家のみづしまさんも受け入れてくれました。そして徐々に重版もかかり人気が出てきたころでした。みづしまさんに「すこし休みたい」と言われたのです。

しかし、ここでお休みして新作が出ないというのは本屋さんでやっと確保した平台を手放すことになりかねません。そこで当時の編集長に「またみづしまさんが『ほうれんそうマン』を書きたくなるまでのつなぎとして、いっしょに作っていた原くんが敵役のゾロリがほうれんそうマンと戦うための修行の旅に出るスピンオフを書くというのはどうだろう」と提案されました。それで「かいけつゾロリ」を書くことになったんです。

――本の「演出」はしていたとはいえ、「脚本」(物語)も自分で作るとなると、また違いますよね?

原:そうなんです。いざ自分でお話を書こうとしてみると、ゼロから物語を創るのがいかに難しいのかを悟りました。「お話を自由に書いていい」と言われて原稿用紙をもらってはじめて、呆然としたんです。「何を書けばいいの?」と(笑)。

その時、いっしょに仕事をしてきた作家の先生方の偉大さがやっとわかりました。元の話があって、それにああだ、こうだ言うのは簡単なことだったんですよね。

ゾロリはもともと『ほうれんそうマン』の中の悪役です。そこで設定はゾロリを『悪の水戸黄門』にして、もちろんイシシとノシシは助さん格さんです。各地の悪代官を手助けしては大失敗しをして「悪いことをするとうまくいかないよ」という逆説的な話にしようと考えました。

そのころは本格的に作家になるつもりはなかったので5冊くらい描いたら『ほうれんそうマン』のつなぎの役割は果たせるかなと思っていました。

しかし、設定はできたものの、ストーリーはなかなか進みません。悩んだ末に、大好きな映画や落語につっこみや、こうした方がというアイディアを入れていくのはどうだろうと考えました。これなら今までとスタンスは変わりません。私は映画監督になりたいと思ったくらい映画をたくさん観ていましたし、落語や昔話も好きだったから、自分のなかに蓄積されている大人向けの映画や伝統的な落語などのエッセンスを子どもたちに伝える工夫をして、物語にしていこうと考えたんです。

――たくさん映画を見られていたんですか? 映画好きになったきっかけは?

原:中学、高校時代の友だちのお父さんが映画の株主優待券をたくさんもっていて、運よくその友だちが映画を観ると頭が痛くなるのといってその券を毎月くれたんです。ですから毎週末はロードショーを2、3館はしごしていました。

『卒業』『イージーライダー』……アメリカンニューシネマのころですね。たくさんいい映画を見る機会に恵まれました。映画を観てワクワクしたことを本の形で描けないかなと思ったんです。映画の殺人事件やリアルな恋愛は、子ども向けに置き換えるとしたら、どんなストーリーになるだろう、そんなふうに考えていったらいくつも作品ができたのです。

――『かいけつゾロリ あついぜ!ラーメンたいけつ』は黒澤明監督の『用心棒』のエッセンスが入っているそうですね。

原:『用心棒』は対立するヤクザの2つの組をお互い対立させることで町に平和を取り戻す話です。もともと大好きな映画だったので、そのおもしろさを子どもたちにわかりやすい物語にできないかと考えました。そこで、『ラーメンたいけつ』では町にある2つのラーメン屋をゾロリがそれぞれそそのかして対立させて両方潰して、ゾロリが新しいラーメン屋をつくって大もうけしよう……とたくらむ話に置き換えました。

絵本的でもマンガ的でもない演出を求めて

――原先生は過去のインタビューを読んでも映画の話はよく出てきますが、意外なくらいマンガの話が出てきませんよね?

原:マンガは大好きですが、もう手塚治虫さんたちによって映画的な演出がすでに確立されていました。でも、当時、児童書ではそういうことを手法とした演出があまりされていないなと思っていたんです。それでも『かいけつゾロリ』シリーズは先生や大人の方からはいまだに「マンガ的」と言われて評価してもらえないこともありますけどね。文章量、情報量の多いお話を、本を読むのが苦手な子に読んでもらうためのアクセントで、吹き出しや、わかりやすく説明するための4コマページを入れたりするからなんでしょうけど。

――絵本でもマンガでもない、ある程度分量のある物語をいかに読みやすくするか、演出方法を確立するかに関心があったわけですね。『ゾロリ』が始まったのは1987年です。学校読書調査を見ると不読率が上がり、平均読書冊数は下がる傾向にあった時期です。原先生の「本を読まない子に向けて書く」というスタンスは、子どもの本市場に対して逆風が吹いていた時期だから、という環境要因もありますか?

原:そもそも「活字離れ」と言われているころに小さい字がぎっしり書かれている『コロコロコミック』を子ども達はみんな熱心に読んでいたのです。これは「活字離れ」ではないと思いました。そのころ私も普通にコロコロは好きで読んでいたので、あまり子どもたちとの感覚のギャップはなかったと思います。面白ければ、どんなに細かい活字でも読むと思うのです。昔、無理やり大人にいい話や、ためになるとすすめられた本で、自分も子どもの頃に本が嫌いになった時期がありました。

本が好きになった今、本を嫌いにさせる側の大人になりたくない、そんな思いで、その頃の自分に面白いと感じてもらえるお話を書きたかったんです。

――その結果、ゾロリを子どもたちが取りあうように読みはじめると、「ゾロリばっかり読んで困る」という批判もあったと聞きました。

原:「本を読まない」といわれてきた子が『ゾロリ』だけを読みだすと、大人たちは、「ゾロリしか読まない」「ゾロリはためにならない」などと言いだしました。それはもう本の中にも書いていたように刷り込み済みでした。大人に気に入られるいい話を書こうとは思っていないからです。

私はずっと子どもの味方でいたいと言ってきました。自分が子どもだったころ、今なお愛されている手塚治虫も『仮面ライダー』も『ウルトラマン』もドリフターズも、みんなPTAからは疎まれていたなあ、と思いました。「ビートルズは不良だ」なんて言われていたくらいです。

でも、禁止されたり疎まれたりしても支持されていたものは残るんですよ。大人は嫌いなものでも、子ども・若者が楽しいと思うものは残っていき、その子どもが大人になったときには子どもに勧めてくれるようになるんです。『ガンダム』だって『ウルトラマン』だって今なら親子で話せますよね。だから大人に認められないことが僕にとっての勲章でもあるんです。

「大人に対する違和感」が『ゾロリ』を駆動していた

原:例えば、ぼくらが学校で見せられた映画は、努力や苦労を重ねる暗く重い話を、暗い講堂で延々と見せられ、映画が苦痛だったのです。はやくこの講堂から解放されたくて、何も感じとれませんでした。

私が子どもの頃、劇場の映画は2本立てで、目的の『ゴジラ』を観に行くと、もう1本は大人の喜劇映画などを上映していました。中でも、植木等の「無責任シリーズ」が大好きで、仕事に失敗しても青空の下でワッハッハって笑って次のことにチャレンジする何があっても諦めない前向きな姿に憧れました。これを見ると、いやなことがあってもなんだか元気が出てきたんです。世の中では無責任でくだらない喜劇映画と言われていても、あの映画はあきらめない前向きな気持ちを私にくれた宝物です。いまでも落ち込むと見る映画の1本です。

子どもにだって学校や家でイヤなことは絶対あります。人生うまくいくことってそんなにないわけですよ。大変なピンチの時になにか手立てはないのかなと思い悩んでいるときに、ゾロリたちが「地球を救うためにはおならが必要だ。みんなでおなら出そうぜ」と真剣に立ち向かっていたら、クスっと笑えて、ちょっとは気がラクになるんじゃないかなと思うんです。

子どもに自分が子どもの頃楽しかったことを伝える

原:大人になると、子どもより自分はいろいろと経験を積んでいるので、つい自分が先に知っていることを子どもに教えてあげたくなるんです。でも大人が知っていることなんて今の子どもたちも大人になるにつれて経験してわかっていくことです。

子どもたちに「年をとると痰が絡むんだ」「腰が痛くなるんだ」と熱弁してもわかってもらえないように、「宿題を早くやりなさい」と言いたくなるのは自分が宿題をやらなかった時に大変な思いをしたからこそ分かったことだったんじゃないでしょうか。

子どもにとってはただのお説教にしか聞こえないと思います。だから、私は自分が子どもだったころに、楽しかったこと、いやだったこと、ワクワクしたこと、ドキドキしたことを物語の中で伝えたいと思って書いています。

「おなら」という言葉を聞くと、大人は顔をしかめますが、子どもはみんな笑います。大人には下品と感じても、子どもにとってはからだのしくみの不思議です。オヤジギャグも、言葉遊びに出会う最初の体験でした。また、怪獣の図解やキャラクターがたくさんいるパノラマページなどは、今も昔も普遍的な楽しみがあると思っています。

子どもの頃の体験を思い出して、アイスの当たり棒が当たるかどうかドキドキしているときのギャンブル感って楽しかったなあ、と思い、それが『かいけつゾロリのチョコレートじょう』のブルルチョコや、『かいけつゾロリのきょうふのカーレース』のブルルアイスのお話になりました。

――チョコが3層になっていて真ん中に「あたり」って書いてあるから普通に食べると誰もあたりに遭遇しない、とか、アイスの棒を2時間なめ続けないとあたりがうきでてこないというやつですね。

原:そうです。今も昔も小学生の好きなものってそんなに基本的には変わっていないと思うんです。今の子もくじのあたりは嬉しいし、鉄腕アトムシールを集めていたのがポケモンシールに変わったり、ベーゴマがベイブレードになったりしているだけでね。

『ゾロリ』にちりばめられた時事ネタは……趣味?

――『ゾロリ』では時事ネタが入っていることが多いですが、これも子どもの興味を惹くためですか?

原:今の子どもに向けて本を描きたいから、今の時代性を入れ込んでいこうとは思っています……でも、どちらかといえば、私の趣味かな? 基本的にはストーリーには関係のない遊び的な場所に入れこんでいます。5年後、10年後忘れ去られた事件や流行になっても問題がないようにね。最近では『かいけつゾロリのうちゅう大さくせん』にM-1で優勝した霜降り明星のお二人をこっそり描いています。私があの二人が大好きで描いたのですが、気がついた子はびっくりしてくれるかもしれません。

この縁で、二人のラジオにも『かいけつゾロリ』が番組でコラボしているんですよ。また、私がキャラクターとして、本の中に登場するのは、ヒッチコック監督が好きだからです。ヒッチコックの映画には、ヒッチコック自身がどこかに出演しますよね? わりとわかりやすく脇役として出てきたりもするし、小道具の新聞に写真がちょっとだけ出てくることもあるというような。子どもの頃、そういうヒッチコックを探すのが楽しかった思い出がきっかけで、自分の本にも自分を登場させ遊んでいたんです。

そうしたら、読者の子がみつけてくれるようになり、そうなるとこっちも悔しくて、見つからないようにどんどん難しい隠し絵にエスカレートしているんですよ。

シナリオの研究をし直したのは『ゾロリ』の後半から

――「日経ビジネスアソシエ」(2013年4月号)の記事によると原先生は構成を決めるにあたり「三幕構成のチャート」「カード&ホルダー」「映画批評表」の3つを使われているそうですが、これはいつごろから使うようになったのでしょうか?

原:40作目以降ですね。それ以前はそこまではきっちりしていませんでした。なぜハリウッド映画を作るときに使っている脚本術を参考にしているかというと、ハリウッド映画は世界各国どこでも多くの人に受け入れられるからです。「誰が何をする」話なのかを最初に伝えて、ハッピーエンドになるというわかりやすい構成だからですよね。このメソッドを使えば子どもにわかりやすいおはなしのしくみが伝わるかなと。

――なるほど。

原:昔は編集者に「伏線を張っても子どもにわかるか?」「ややこしくなるから回想シーンを使うな」などと言われたものです。でも、サイン会には、小学校に上がる前に『ゾロリ』を全巻読んだという子が毎回5,6人来てくれるんですよ。小さい子にも、こんなややこしい物語が伝わっているんだとわかり、なかにはゾロリのここが面白かったと言って、こちらが唸るほど鋭い観点で読み込んでくれる子がいます。その隣で親御さんが「気づかなかった」驚かれていることもよくあります。そんなに伏線が多い物語だとは思っていなかったのでしょうし、自分の子どもの読解力にも驚かれるのだと思います。ゾロリを読める子は物語を深く理解できる子だと信じ、今は伏線や回想を入れても問題ないと考えています。

――僕の息子も4歳でひらがなも読めないですけど、読み聞かせすると『ゾロリ』にすごく食いついてきて、むしろ切り上げるのが難しいですね。けっこう長いのに。

原:『ゾロリ』は徐々に長くなっているんですよ。最初のころは88ページから92ページくらいまででした。最近の作品は103ページあります。ハリウッド映画も昔は70分くらいでしたが、作っていくうちに表現をエスカレートさせてスケールアップせざるをえなくなり、今の映画は120分を超えるものが多い。それと同じような感じかもしれませんね。もっと面白くドキドキさせたいと思うとエピソードも増え、長くなります。見ごたえ、読みごたえというものが時代によって変わってきているのだと思います。

――『ゾロリ』もスケールアップに伴ってちょっと長くなってきたんですね。

原:ハリウッドの脚本術などを参考にするようになったのも不安の裏返しのような気がします。

――不安というと……?

原:好きな映画や落語を参考にした作品をだいぶやり尽くしてきましたし、子どもたちの興味のある題材(かいじゅう、おばけ、宇宙人、たべもの、にんじゃetc…)もほとんど使いはたし、苦肉の策で生み出した、『カレーVS.ちょうのうりょく』みたいな「組み合わせ」で考えるようになったあたりからだいぶネタにつまってきた感じです。

「最近の『ゾロリ』面白くないね」って言われるまで続けるのはイヤなんです。だから題材よりも物語の構造自体が大切になってくるんです。ストーリーそのものの流れがしっかりしていれば、多様性に影響されずに済むだろうという確認がしたくなっているのです。

――「この話、おもしろいのか?」と思ってツールを使って確認したくなるということですね? なるほど。

子どもといっしょに読んでいる大人に向けて描くことが増えてきた

――30年以上描かれてきて『ゾロリ』の内容的な変化はご自身ではどう思われていますか?

原:私は子どもがお客さんだと思って本を書いてきたので、「『ゾロリ』はおならを出してるから人気だ」「オヤジギャグのおかけでしょ?」などと上っ面だけ読んだ大人から批判されても、なんとも思わなかったけれど、これだけ長く描いてくると、昔読者だった子どもたちが成長し、『ゾロリ』について理解してくれる大人も増えてきたので今日みたいにいろいろ話してもいいかなと思っています。

あなた(飯田一史)が「現代ビジネス」で書いてくれた(「なぜ『かいけつゾロリ』は「読書に興味ない子」を熱狂させ続けるのか」)に「『ゾロリ』ばかり読んでいてけしからん」じゃなくて「なぜ『ゾロリ』ばかりが読まれるのか」をちゃんと考えるべきだと書かれていたけど、そんな風に言ってくれた人はほとんどいないんです。

ゾロリを批判する人には、「では、あなたが読ませたい本の面白さを子どもたちに伝えようとしたのか」と問いたいんです。

――読まれない本を作る方がはるかに簡単で、みんなが読みたいと思う本を作るのはものすごく難しいのに、なぜか『ゾロリ』自体の分析をしないで「他のものをどう読ませようか」とか「自分が子どものころエンデを読んでいたのに最近の子どもはゾロリばかり」というような話ばかりなのが不自然に思ったんです。「プレジデント Family」でも東大生の8割が『かいけつゾロリ』を読んでいたという記事も印象的でした。

原:「どの巻から読んでも楽しいものを」というつもりで描いてきましたが、ゾロリを続けていくためにも、60巻目あたりから「これまで出てきたキャラクターとゾロリを再会させる物語」が描きたくなってきました。63巻で書いたのは第1作目『かいけつゾロリのドラゴンたいじ』の続編『かいけつゾロリのドラゴンたいじ2』で、30数年ぶりの続編です。悪の王者をめざしていたゾロリにそのときひどい目にあわせたおでんやさんに罪ほろぼしをさせたかったのです。

――原先生は「アニメ、マンガ、ゲームと同じ土俵に乗りたい」、「今日はゲームやろう」「今日は『ゾロリ』読もう」という選択肢のひとつとしてあってほしい、とずっとおっしゃっられてきました。

原:本はエンターテインメントの1つです。大人になっても実用書以外は、今日は勉強のために小説を読もう、なんて思ったことはありません。

大人は「お勉強」のために子どもたちに本を読ませようとします。強制的にすすめられ読まされる本が面白いでしょうか。よかれと思ってやっていることで、本が嫌いになる子どもが結構いることを大人には自覚してほしいと思います。

私はまず本も楽しいんだと子どもたちに思ってほしいんです。小学校時代の私に書いたゾロリが、30年以上読まれてきたということは、私は子どもらしいふつうの小学生だったという証明だと思います。

テレビアニメから『ゾロリ』に入る人へ向けて

――4月から始まった新しいテレビアニメ版から『ゾロリ』を知る子ども、また親もいると思います。本で読むならどの巻からがオススメですか。

原:前にも言ったように、どの巻から読んでも楽しめるように描いているつもりですが、できれば最初のほうから読み進めてもらえるとそれぞれのキャラクターにも愛着がわくと思います。新しいアニメは最近の作品が中心です。25分にまとめるためアレンジされているので原作ではどうだったのかを比べてもらうと新しい発見があるかもしれません。

アニメをきっかけに本を手にとってくれる子が増えればと期待しています。ゾロリはいつも失敗ばかりしますが、いつだって前向きです。私が子どもの頃、憧れた植木等さんや寅さんのように、読んでくれたこどもの人生を励ますような存在になれたら、嬉しいです。

■書籍情報

■書籍情報

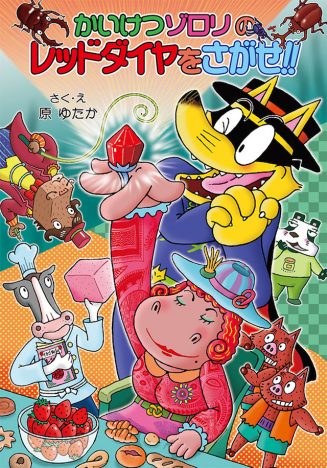

『かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ!!』

作:原ゆたか

絵:原ゆたか

協力:原京子

価格:本体1,000円+税

出版社:ポプラ社

公式サイト