ハロプロ、坂道、WACK……アイドル三大勢力、人気の秘密は映像面にあり? 特性異なるアプローチ術に迫る

音楽

ニュース

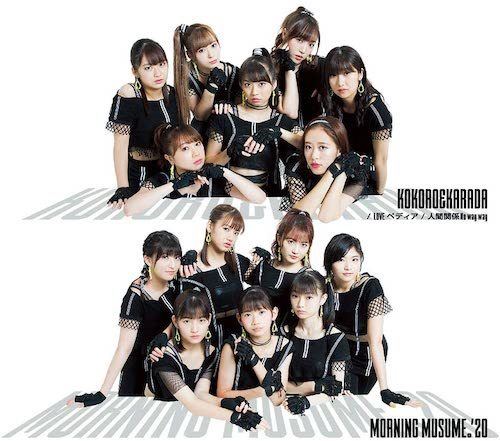

現在のアイドルシーンの人気勢力となっているのが、モーニング娘。’20、アンジュルム、BEYOOOOONDSらを擁するハロー!プロジェクト(以下、ハロプロ系)、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46らが所属する坂道シリーズ、(以下、坂道系)BiSH、BiS、豆柴の大群らが活動するWACK(以下、WACK系)だ。

地上、地下を含めて全国に数千組のアイドルが存在すると言われているなかで、高い支持率を誇っているこの三大勢力。ただ、当然ながらそれぞれの特色は異なる。今回はハロプロ系、坂道系、WACK系のアイドルのアプローチの仕方ついて映像面から話を広げつつ、その人気の秘密を探っていく。

同性・同年代が憧れる坂道系の世界観

あらゆるジャンルにおいてSNSやYouTubeがメインコンテンツとなり、加えて新型コロナの影響もあって、動画展開が大きな役割を担っている今の時代。アイドルシーンでもミュージックビデオをはじめとする映像作品、ライブなどの生配信、テレビ番組の重要度は増している。

もともと映像面に比重を置いている印象があったのは坂道系だ。早い段階から冠テレビ番組を持ち、人気芸人たちと絡むことでメンバーは思いがけないパーソナリティを浮かび上がらせてきた。ナイーブな印象を持たれがちな櫻坂46も、番組を観ると普通の10代、20代と変わらないところを持ち合わせていると気づかされる。

MVも各グループの特色をうまく反映している。乃木坂46の爽やかで清楚なところ、櫻坂46のクールで格好良い部分、日向坂46の何事にもポジティブな姿勢。作品内容はいずれもそれぞれのカラーに沿っており、グループの世界観のイメージをつかみやすい。例えば日向坂46の「ハッピーオーラ」(2018年)はどんより沈んだ気分をメンバーがガラッと変えていく元気なストーリーで、グループを象徴するMVにもなっている。

少し話が逸れるが、筆者は数年前から現役大学生の女性たちがコピーダンスで競い合う「UNIDOL(ユニドル)」の関西大会で審査員をつとめている。大会には毎回10組以上が出場し、各チームが持ち時間のなかで4曲前後を披露。その選曲として断トツに多いのが坂道系だ。

出場チームを見ていると、ダンスや楽曲の良さだけではなく、自作の衣装、そしてステージ上のスクリーンに投影される映像に至るまで、坂道系のグループが醸し出す「世界観」に魅せられている感がある。「不協和音」(2017年)や「ガラスを割れ!」(2018年)のときの櫻坂46っぽいムードをまとった出場チームが目立つ。それらはMVの視覚的影響が強いように思える。

さまざまなクリエイターとのコラボで可能性を広げる

坂道系はミュージックビデオの作り手もバラエティに富んでいる。圧巻だったのは、乃木坂46の5thシングル曲「君の名は希望」(2015年)のMVだ。手がけたのは映画『リンダ リンダ リンダ』(2005年)などの山下敦弘監督。映画『超能力研究部の3人』(2014年)に結びつける形で虚偽を織り交ぜて描いた内容は、MVの枠を飛び越えた物語性を備えていた。

『愛がなんだ』(2019年)が大ヒットするなど今をトキめく今泉力哉監督も、乃木坂46の「日常」(2018年)を制作し、さらに齋藤飛鳥、堀未央奈、白石麻衣らの個人PVも担当している。ほかにもPerfumeのMVでも知られる関和亮ら、乃木坂46の映像クリエイター陣はとにかく豪華だ。

坂道系のメンバーは俳優業にも積極的だ。ドラマ&映画版『映像研には手を出すな!』(2020年)では乃木坂46の齋藤飛鳥、梅澤美波、山下美月が徹底的にキャラに没入した名演を披露。欅坂46在籍時の平手友梨奈も主演映画『響-HIBIKI-』(2018年)で、人間関係に不器用な天才小説家を演じて高く評価された。

AKB系のように専用劇場を持っていないこともあって、映像分野に力を入れることでメンバーのタレント性や才能を目立たせてきた坂道系。加えて、さまざまなクリエイターとのコラボレーションで可能性を広げている。このあたりが坂道系のアプローチのうまさだ。

テレビからライブ主義へ移行したハロプロ系

21世紀の日本アイドルシーンの夜明けとなったのは、間違いなくモーニング娘。をはじめとするハロプロ系の登場である。Berryz工房、℃-ute、カントリー・ガールズ(カントリー娘。)などレジェンド級のグループを次々と輩出。アンジュルム(スマイレージ)は結成から10年をこえ、Juice=Juice、つばきファクトリーも活躍中。BEYOOOOONDSは最注目株だ。

2000年代中盤からAKB系が台頭し、さらにももいろクローバーZ(旧・ももいろクローバー)や私立恵比寿中学などのスタダ系(スターダストプロモーション)も追随してアイドル戦国時代が形成されたときも、モー娘。は揺るがないポジションにいた。現在もアイドルシーンの不動のトップである。

モー娘。は映像を使ったアプローチの成功例といえる。1990年代、バラエティ番組『ASAYAN』(テレビ東京系)のなかでメンバーを選抜し、さらに強化合宿などの模様をすべて番組内でアナウンスしていくスタイルで人気をあげていった。

また、1990年代や2000年代は連日のように音楽番組が放送されていたことから、新曲リリースの有無に関わらず多数出演。『ミュージックステーション』(テレビ朝日系)、『うたばん』(TBS系)、『COUNT DOWN TV』(TBS系)、『HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP』(フジテレビ系)などゴールデンタイムの番組で爪痕を残し続け、幅広い年齢層にその名が知れ渡った。

ただ、時代とともに音楽番組が減少したことにより、モー娘。らハロプロ系のグループはテレビ出演に頼らず、より徹底的なライブ主義へと移行していく。ライブでは生歌は当たり前。メンバーの歌のパートも非常に細かく担当を配分。スキルを磨き上げ、例えメンバーが入れ替わっても一切、ネガティブにならないグループ作りがなされていった。

モー娘。のパフォーマンスはライブビューイングでも立体的に見える

ハロプロ系の鍛え上げられた実力は、ライブビューイングなどの映像配信においても、魅力と迫力が一切損なわれることはない。すべてのパワーが画面から伝わってくる。印象に残っているのは、2019年6月におこなわれたモーニング娘。’19の日本武道館でのライブ『’19コンサートツアー春 ~BEST WISHES!~FINAL』だ。

筆者は映画館で同ライブを観覧していたが、統制がとれた完成度の高いダンスは、スクリーン越しでも圧巻だった。さらに驚異的だったのは、メンバー全員がいつどの瞬間、どの角度でカメラに抜かれても一切の油断と隙のないパフォーマンスを見せていたところ。特に小田さくらは、自分のボーカルパートでのギアの入れ方が凄まじく、グッと引き込まれた。メンバー全員の大汗も、3Dのように立体的に見えたほど。配信映像であっても臨場感抜群だった。

もちろん、ハロプロ系はMVなどの映像面も秀逸。米津玄師作詞作曲「パプリカ」などのMVを担当した映像作家・渡邉直によるBEYOOOOONDS「アツイ!」は最高だ。それでも、ここはあえてライブ主義であることをハロプロ系のアプローチとして強調したい。

2010年代を染め上げたBiS、BiSH

ハロプロ勢、AKB48グループ、坂道シリーズ、スタダ系、エイベックス系、さらにロコドルと呼ばれる地方アイドルも続々と生まれ、2010年には『TOKYO IDOL FESTIVAL』が初開催。この頃からアイドル戦国時代と呼ばれるようになったが、お揃いの制服衣装を着た王道系、正統派系のアイドルが主流のなか、カウンター的に飛び出してきたのがBiSだ。

今さら説明するまでもないが、ロック系のサウンド、野外での全裸風なMV、過激な言動などが衝撃を与え、研究員と呼ばれるファンの存在も含めてアイドル界に熱風を巻き起こした。楽曲面は、ロック系グループが乱立するほどフォロワーを生んだ。カバー曲ばかりを披露している地下(地底)アイドルの多くはBiSの代表曲「nerve」(2011年)を“持ち歌”にし、カバー系アイドルが集まるイベントでは、1日に何度も同曲を聴くことも少なくなかった。

2014年の第1期BiS解散後、プロデューサーの渡辺淳之介が立ち上げた音楽プロダクションがWACKだ。2015年に結成されたグループ・BiSHは「楽器を持たないパンクバンド」を標榜し、今や日本の音楽シーンを代表するアーティストへと駆け上がった。渡辺の固定概念にとらわれないアイデアの数々も話題を呼び、2010年代のアイドル界はWACKが染め上げた。

WACK系はジャンルをツイストさせる

WACK系の映像アプローチがこれまたおもしろい。第1期BiSでは、『劇場版 BiSキャノンボール2014』(2015年)と題したドキュメンタリー映画企画を仕込み、カンパニー松尾、バクシーシ山下といったAV監督を制作者として起用。以降、WACKのオーディション合宿の密着映画シリーズなどでもカンパニー松尾らAV監督が、メンバーやアイドル候補生の動向を追いかけている。「アイドル×AV監督」という、今までのアイドル界では絶対ありえなかった構図を成り立たせた。

一方で、映画『遭難フリーター』(2007年)の岩淵弘樹、映画『さよなら、みなみ』(2012年)のエリザベス宮地といった若手の映像作家も名を連ねている。ふたりは、WACK系のアイドルの撮影を通して、自分の殻を破ろうと苦闘。『劇場版 アイドルキャノンボール2017』(2018年)は、アイドルたちの闘いのみならず、岩淵監督、宮地監督のジリジリとした気持ちが吐き出される姿も活写されている。

『水曜日のダウンタウン』(TBS系)でのクロちゃん(安田大サーカス)のアイドルプロデュース企画から生まれた豆柴の大群も然りだが、WACK系は、誰も踏み出さなかったことに果敢に挑戦したり、多種多様なジャンルをツイストさせることで化学反応を発生させたりして、“事件”を起こしてきた。

一方で、映像作品の内容とBiSHらの楽曲の共通点は、物事がうまくいかない悔しさ、挫折、悩み、息苦しさ、そして人として成長する喜びなど、普遍的かつ感情に訴えかけるテーマを生々しく焼き付けているところ。破天荒に思えて、実は誰にでも思い当たるものが込められているからこそ、多くの人の心に刺さる。そのあたりがアプローチの特徴の一つとなっている。

坂道系、ハロプロ系、WACK系の勢力図を書き換える新たなグループは現れるのか。地上、地下問わずこれからもアイドル界を注視していきたい。

■田辺ユウキ

大阪を拠点に、情報誌&サイト編集者を経て2010年にライターとして独立。映画・映像評論を中心にテレビ、アイドル、書籍、スポーツなど地上から地下まで広く考察。バンタン大阪校の映像論講師も担当。Twitter