手塚治虫はいかにして名作『ブラック・ジャック』を描いたかーー漫画の神様がどん底で味わった“絶望と希望”

音楽

ニュース

興奮した面持ちで乱暴にスポーツカーを運転している青年。間もなく青年は派手な事故を起こし、多くの医者が匙を投げるほどの重傷を負う。

青年の父で世界一の大富豪ニクラは金に物を言わせて、正体不明の名医ブラック・ジャックを日本から呼び寄せる。

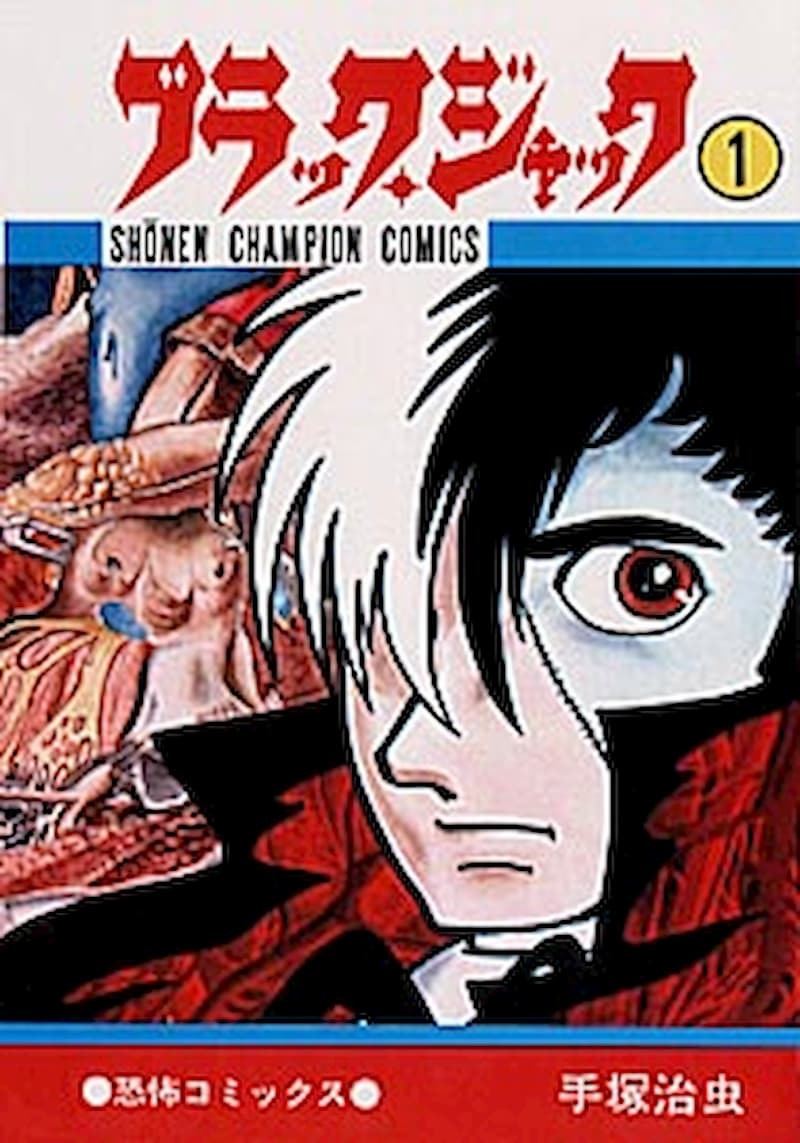

青年の状態を見たブラック・ジャックは、肉体の多くを移植する必要があるため、彼のために命を犠牲する人物が必要と告げるが……莫大な額の代金と引き換えに、天才的な技術の外科手術を行なう無免許医の物語『ブラック・ジャック』は、こうして始まった。

少年漫画の枠を超えた重厚な人間ドラマが高く評価され、アニメ・実写を問わず何度も映像化されるなど時代を超えた名作であり、手塚治虫の代表作のひとつに数えられる本作だが、『週刊少年チャンピオン』で連載が開始された1973年当時、手塚治虫がどんな状況に置かれていたのかご存じだろうか。

まず1970年代初頭、漫画家・手塚治虫がどのような評価を受けていたのかを説明しよう。

当時『週刊少年マガジン』で連載されていた『巨人の星』や『タイガーマスク』、『あしたのジョー』など、60年代半ばに起こった劇画ブームのテイストを取り入れた作品の大ヒットにより、漫画の読者層はこれまでの少年少女から“青年”や“大人”にまで広がっていた。

同時に若者の間で流行していたカウンターカルチャーの影響で、既存の価値観や従来の道徳・常識から外れた作品が多く発表され、漫画界全体が大きく変容を迎えていた。そんななか戦後間もなくの『新宝島』発表以降、『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』などで漫画界をけん引していた手塚治虫は、過去の大ヒット作のイメージを払しょくすることができずにいた。

実際には『週刊漫画サンデー』などの大人向け漫画雑誌で実験的な作品も発表していたが、それらの作品は多くの読者の目にとまらず、ヒューマニズムあふれる作品を描く、時代遅れの作家と見なす向きがほとんどだったのだ。

『ブラック・ジャック創作秘話』によれば、秋田書店で『ブラック・ジャック』の初代担当を務めた岡本三司も、実業之日本社で手塚治虫の担当に就き、後に手塚プロダクションの社長となる松谷孝征も担当を命じられた当時、今さら手塚治虫かよ、と感じていたという。

さらに人気の陰りだけでなく、経済的にも手塚治虫は大きな危機に立っていた。

株式会社虫プロダクション(以下、虫プロダクション)と虫プロ商事の業績悪化である。

手塚治虫の念願だったアニメ制作スタジオ、虫プロダクションは日本初の連続テレビアニメシリーズ『鉄腕アトム』などのヒット作を生んだが、新規のアニメ制作スタジオが設立されるにつれ、テレビ局からの受注が減り、経営は悪化していった。

虫プロ商事は、虫プロダクションをアニメ制作に特化させるため、版権部と出版部と営業部を独立させた子会社であったが、独自に制作したアニメ『アニマル1』と特撮テレビシリーズ『バンパイヤ』の失敗、また後に『宇宙戦艦ヤマト』のプロデューサーを務める西崎義展による性急な社内改革による混乱などが重なり、1973年8月に倒産する。

虫プロ商事の倒産により、金融筋からの信用を失った親会社である虫プロダクションも11月に倒産。負債額はそれぞれ1億2000万円と3億5000万円だったという。

手塚治虫はこれらの負債総額を個人的に引き取った。『ブラック・ジャック』の連載に着手したのは、こうした状況下であった。

『ブラック・ジャック』の第1話「医者はどこだ!」が掲載されたのは『週刊少年チャンピオン』1973年11月19日号。漫画家生活30周年記念・手塚治虫ワンマン劇場と銘打たれていたものの、実情は全4〜5話程度の短期集中読み切り連載の予定で、手塚治虫の他作品のキャラクターをゲストとして登場させるオールスターシステムを売りにしようとしていた、いわゆる“企画もの”の色が強い作品だった(事実第1話だけでロックやお茶の水博士、アセチレン・ランプほか多くのキャラが登場している)。

当時の同誌の編集長、壁村耐三が新人時代から手塚治虫と縁が深かったこともあり、仕事が減少していた手塚治虫への最後の花道の意味合いもあったのかもしれない。この五週後に同誌で、ジャンル被りの医療漫画『負けずの大五』の連載が始まっていることから、編集部が『ブラック・ジャック』にさして期待をかけていなかったことも伺われる。

手塚治虫が前述のような状況にあったことを思えば、それも納得がいくだろう。

しかし予定であった4〜5回を過ぎても『ブラック・ジャック』の連載は終わらなかった。当時権限が大きかったという壁村編集長の独断だったのかもしれない。アンケートなどの反応も連載当初は決して良いものではなかったが、連載第4話にあたる「アナフィラキシー」では巻頭カラー増大30ページという破格の扱いで掲載された。

そして1年ほど経つとアンケートの順位も高い位置で安定して、『ドカベン』『がきデカ』と並んで週刊少年チャンピオンの黄金期を支える柱のひとつになった。その後の作品の評価については、冒頭で述べたとおりだ。

ではなぜ手塚治虫が、時代遅れの消えかけた漫画家との評をひっくり返すような作品を、このタイミングで描くことができたのだろう。

筆者は、前述した状況が、こと本作の創作に関してはプラスに転じたと考える。

念願だったアニメーション制作の場を失い、作品を発表する場も減りつつある、消えかけの漫画家・手塚治虫自身が、後に“どん底”と称したこの状況も見方を変えれば、これまで各誌の編集者が仕事場に泊まり込んで原稿を待つほど多作で、アニメーションなどの他分野にまで放出していた巨大な才能を、限られた作品に集中させる絶好の機会でもあった。

また『ブラック・ジャック』のキャラクター造形にも、虫プロダクション・虫プロ商事の悲劇が影響しているのではないだろうか。

虫プロダクションで社長を務めていた頃の手塚治虫は、実印を貸してほしいと言われたら、書類もろくに見ないでそのまま渡してしまうほど経営や金銭に無頓着だったという。そのため二社の倒産後ほうぼうに覚えのない多額の借金があることが発覚した。

同時にアニメーションの質を上げるためであれば、採算は度外視で私費を投じることも厭わなかった。

冷淡に高額の手術代を要求する一方で、時には無償でも治療を施す、ブラック・ジャックのこの二律背反とも取れる行動は、経営者として現実にうちのめされた自分への後悔と、それでも自分が信じる道を進もうとする決意が投影されているようにもみえる。

そしてこうした一見矛盾した行動理念は、奥深いキャラクター像と複雑なドラマを生む源泉となる。少なくとも『ブラック・ジャック』を読んで、単純明快なヒューマニズムあふれた作品と感じる人はいないだろう。

“漫画の神様”が、過酷な現実をつきつけられ、それでも夢を見ようと足掻いた作品ーー『ブラック・ジャック』がいまなお読者を魅了し続けるのは、手塚治虫の当時の絶望と希望が作品に込められているからかもしれない。

最後に、この稿を書くために資料をあたっているうちに気が付いたことがある。

前述したように『ブラック・ジャック』の第1話「医者はどこだ!」はスポーツカーが疾走(暴走)するシーンで始まるが、これは手塚治虫の単行本デビュー作『新宝島』も同様だ。根拠はないが、もしかしたら再起を意図しての演出だったのでは、とつい邪推してしまったことを記しておく。

■倉田雅弘

フリーのライター兼編集者。web・紙媒体を問わず漫画・アニメ・映画関係の作品紹介や取材記事執筆と編集を中心に、活動している。Twitter(@KURATAMasahiro)