岩波新書・編集長が語る、“現代人の現代的教養” 「教養とはよりよく生きるために大切なものを学びとる精神のこと」

音楽

ニュース

「新書」という出版形態の創始である岩波新書は、1938年の創刊以来、一貫して「現代人の現代的教養」を目的として編まれてきた。また、いかなる時代にあっても、広い世界的観点や批判的精神を持つことが大事なのだと、強く読者にうったえかけてきた。たとえばこの夏(7月)、緊急出版された『コロナ後の世界を生きる――私たちの提言』(村上陽一郎編)などは、そうした岩波新書の編集理念を象徴した1冊だったと言える。そこで今回は、同編集部の編集長・𠮷田裕氏に、出版不況、そして、戦時中や戦後、あるいは震災直後などとはまた違う形の“先行きが見えない時代”であるいま、岩波新書は読者にとってどういう存在であるべきなのかを語ってもらった。(島田一志)【記事最終ページにて岩波新書編集部の書棚、そして岩波書店の出版物が保管されている倉庫の写真を掲載】

「現代人の現代的教養を目的として岩波新書を刊行せんとする」

――まずは岩波新書のこれまでについてお話しいただけますか。

𠮷田:ご存じの方も少なくないかと思いますが、岩波新書は1938年11月の創刊以来、時代や社会の変化によって装丁の色を変えてきました。具体的に言えば、1938年から46年が「赤版」、49年から77年が「青版」、77年から87年が「黄版」、そして、88年から現在までが「新赤版」ということになります。なお、新赤版については、2006年にカバーデザインを少しリニューアルしました。

ちなみに、4色合わせてこれまでで約3400点が出ているのですが、当然、時代時代によって「新書のあり方」というものは変わっています。ただ、それでも「創刊の辞」で岩波茂雄(注1)が書いた、「現代人の現代的教養を目的として岩波新書を刊行せんとする」という編集理念だけは、いまにいたるまで一貫して変わらない部分だと言えるのではないでしょうか。

注1……岩波書店創業者。

――戦争の影響で赤版の刊行はいったん中断してしまいましたが、戦後(49年)、再出発した時の編集部が目指した「新書のあり方」はどういうものでしたか。

𠮷田:戦争への反省はもちろんですが、それと同じくらい、どうやってこれから先の“未来”を生きていくべきか、という切実な問いかけがあったと思います。日本という国が徐々に復興していくなかで、懸命に生きていこうとしている人々を主な「読者」だと想定し、その人たちに“心の糧”を提供することこそが、復刊後の岩波新書の使命だと考えていたはずです。

――少し話は飛びますが、そののち、学生運動などの熱い時代を経て、80年代には、「教養」と大衆との関係性がだいぶ変わりましたよね。いわゆる「ニューアカブーム」もありましたし、「知」というものが以前よりもずっと身近な存在になった時代だと言える気がします。

𠮷田:たしかに「バブル」と呼ばれる時代状況になって、かつてのような生きるか死ぬかといった危機感は薄れたように感じられます。大学生の数も増えましたし、おっしゃるようなニューアカデミズムのブームもあり、ある意味では知のあり方について変化が生じた、流動化が起きたと思います。また、人々の趣味も多様化したのでしょう。そうした時代のニーズに応えるために、企画の内容が変わった部分も少なからずあったと思います。

たとえば、当時の黄版では、『日本の私鉄』(和久田康雄)のような、それまではあまり目を向けていなかったジャンルの新書も出始めています。この本などは、昨今の鉃道ブームもあり、刊行時とはまた違う形でいまも売れつづけているようです。いずれにせよ、「教養」というものをめぐって、アカデミズムに寄るべきか、ジャーナリズムに寄るべきか、その線引きをあえてしない、というのが黄版から新赤版にかけての、ひとつの方向性になっているような気がします。

――人々の趣味や思想が多様化した、現代(いま)ならではの新書であろうということですね。新赤版のリニューアル時には、「21世紀の教養新書」ということも謳われています。

𠮷田:そうですね。少しだけ申し上げれば、「教養」というのは、何らかの共通の基盤の上に成り立つものだと思います。かつてあった共通の基盤はどこかの段階で崩れていて、それをもとに戻そうとするのではなくて、むしろ新しい基盤をみんなで作り上げようと模索している時代が今なのではないかと考えます。これまで古典だったものが古典でなくなるかもしれませんし、我々がまだ知らない新しい古典がこれから生まれるのかもしれません。たとえば、漫画やゲームなど、以前ならサブカルチャー――この言い方自体は好きではないのですが……――として受けとめられていたものが、皆が知っていて当然の存在になってきているわけです。そういうものも真正面から扱った、新しい「教養」が求められている時代といえるかもしれないと、個人的には思っています。

これまでもっとも売れた岩波新書は?

――近年では電子書籍の台頭が著しく、また、出版不況や若者の活字離れが問題になっていますが、そうした時代のなかでの「紙の本の新書」のあり方をどうお考えですか。

𠮷田:私自身は紙の本で育った人間ですので、あまり参考にはならないかもしれませんが、この「新書判」という判型ならではの大きさと、手に持った時の感触は、電子書籍では味わえない「良さ」があると思います。手に馴染むと言いますか。読書という「体験」においては、やはり紙を触ってめくることで得られる快楽があるのではないでしょうか。

あくまでも一読者としての意見でして、もちろん電子書籍の存在は無視できません。いまの若い人の中には、紙で新聞を読んだことがない方もいるそうです。別にそれが悪いと言っているわけではなくて、もともとそういう習慣がないわけですから、仕方がないと思います。今後はそういう新しい世代の読者の方たちに向けて、どのような形で、アナログとデジタルを共存させていくべきなのか、そこを考えていきたいです。

――現状、岩波新書はどれくらい電子化されているのですか。

𠮷田:原則として、近年刊行されている新刊については、発売から4か月後に電子化しています。また、古い本についても、徐々に電子化を進めている状況です。その一例が「岩波新書eクラシックス」。現在入手困難な本を電子化してアーカイブのようなものを作ることができるという点では、読者の方にとっても良いのではないでしょうか。ただ、昔の本のページをそのままスキャンして出す、というわけにもいきませんから、結局は最初から作り直すことになりますので、全てを電子化していこうとすると相当な時間とコストがかかると思います。

――ちなみにものすごく下世話な質問で恐縮ですが(笑)、いままでで一番売れた岩波新書はなんですか?

𠮷田:『大往生』(永六輔)です。岩波新書のラインナップの多様化を象徴している1冊でもあると思います。未だに売れ続けていますし、2位が何かはちょっと即答できないのですが(注2)、この先も当分『大往生』の1位が変わることはないでしょう。

注2……2位は『日本語練習帳』(大野晋)とのこと。

新書の編集は未経験でした

――さて、前置きが少々長くなってしまいましたが、岩波新書の編集長になるまでの𠮷田さんの経歴を教えてください。

𠮷田:94年に入社して、まずは『新日本古典文学大系』というシリーズの編集部に配属されました。そこに5年くらいおりまして、その後は単行本の編集部が長かったです。かつて『文学』という雑誌があったのですが、その編集部員を兼ねていた時期もあります。

――その間、新書や文庫を編集したことは?

𠮷田:実のところ、ないのです。今年の2月から編集長を任されることになったのですが、いまの編集部で(新書の編集者としては)、一番の新米者は私なんです。先ほどから、偉そうに岩波新書の歴史を語っておりますが、とてもお恥ずかしいかぎりでして、実際のところは日々、「新書とは何か」ということを、まわりの人たちにいろいろと教わっているのが、正直なところです。

――失礼ながら、なぜそんな新書編集の経験のない𠮷田さんに、編集長の白羽の矢が立ったのでしょうか。

𠮷田:それは何とも、私にはわかりません……。それにしても、先ほど申し上げた『新日本古典文学大系』では、本文を作るのに1年以上、脚注の原稿にさらに1年、校正にまた1年近くかかるというペースだったのですが、新書は毎月数冊ずつ定期刊行されていくわけですから、まずはそのスピード感覚に慣れないといけない、と思っています。

新書は生き物だとつくづく思ったことがあります。アメリカの現代史をテーマにした新書の担当者が、毎日のように著者の先生と電話でやりとりをしているのですが、それを耳にしていますと、大統領選をひかえて、刻一刻と変わっていく状況に対応する形で執筆が進められていることが、分かります。今日書いていることが、次の日にはもう載せられないかもしれないという、そういう緊迫した状況下での本作りを眼の当たりにできて、個人的には新鮮でした。その一方で、最近刊行された『道教思想10講』(神塚淑子)のような、その分野の第一人者の方がお書きになられた教養新書があります。自分も読んで、大いに学ばせていただきました。

――ちなみに、岩波新書における編集長の仕事というものはどういうものですか。

𠮷田:他社の新書の編集長には、各担当者から回ってきたゲラを読んで校了にするという人もいるそうですが、我々のところでは、校了は各担当者が行います。新書の企画は、編集会で、提案者の企画をみんなで議論して、合議で決めていますが、その取りまとめ役をすることになっています。

――ということは、編集長が一編集者として本を作ることもあるのでしょうか。

𠮷田:もちろん、そうです。先ほど申し上げましたように今年の2月に異動したばかりなので、まだほとんど形にはなっていないのですが、今後は自分で企画した本を自分で編集していきたいと思っています。

新書編集部での私の初仕事は、『コロナ後の世界を生きる――私たちの提言』(村上陽一郎編)という新書の原稿を依頼することでした。この新書は、ベテランの編集部員2名による企画で、緊急出版的なものだったのですが、ちょっと変わった作り方をした1冊でして、編集部全員で手分けして作ることになりました。それぞれの編集部員が、日頃からお付き合いがある著者の方を中心に原稿を依頼して、雑誌のような作り方をした新書だと思います。

非常事態宣言の次の日に、村上陽一郎先生のところに編者をお引き受けいただくようにお願いに上がったことを覚えています。私自身は、ロバート キャンベル先生をはじめ、何名かの方に原稿をお願いしました。

――執筆者のみなさんはすんなり受けてくれましたか。

𠮷田:これは本当にありがたい話なのですが、原稿の依頼を断られた方はほとんどおられませんでした。それだけ今回のコロナの問題が深刻だということであり、また、「いま、多くの人たちに向けて何か書かなくてはいけない」というお気持ちが、執筆者の先生方のなかでも強かったのではないでしょうか。

ベテランだけでなく、若い研究者も起用していきたい

――新編集長として今後はここに力を入れたい、というようなものはありますか。

𠮷田:1969年に出た高階秀爾先生の『名画を見る眼』という岩波新書があるのですが、学生時代に読んでたいへん感銘を受けた1冊でした。まさに世代を超えたロングセラーですが、最近改めて奥付の著者紹介を見て驚いたのは、刊行当時、高階先生は37歳です。「あとがき」には、「依頼されて執筆に5年近くかかった」と書いておられますので、依頼を受けたのは30代前半だったのではないでしょうか。

つまり、何が申し上げたいのかというと、30代前半で新書を1冊書き下ろすというのは、著者の方にとっても、編集部にとっても、かなりのチャレンジだったと思われます。もちろん高階先生のことですから、当時から定評のあるお仕事をされていたのだと思いますが、そういうチャレンジ精神は大事ではないでしょうか。経済学や政治学、あるいは法学や心理学など、様々な分野において30代で意欲的なお仕事をされている方が、少なからずいらっしゃるはずです。そうした方々のお仕事を、新書というかたちで積極的にまとめていくことができたらと考えています。

――そういう意味では、最近出た『有島武郎――地人論の最果てへ』の著者・荒木優太さんなどもおもしろい人選でしたね。荒木さんは87年生まれの若い研究者ですし、先ほどのアカデミズムかジャーナリズムかという点では、「在野」であることを強調して活動されている方です。それだけでなく、YouTubeでは『新書よりも論文を読め』といういささか挑発的なタイトルの動画も配信されていて。

𠮷田:そうですね。荒木先生については、ちょうどいま、隣に担当編集者の中山がおりますから、彼から話してもらいましょう(注3)。

注3……この取材には、副編集長の中山永基氏にも立ち合っていただいていた。

中山:弊社に限らず、新書の企画を立てる際に、テーマから入る場合と著者から入る場合とがあると思いますが、この本については完全に後者でした。荒木さんの『これからのエリック・ホッファーのために――在野研究者の生と心得』(東京書籍)という本を読んで、おもしろい文章を書く人だなと思っていました。それで、何か一緒にお仕事できないかと考えたのですが、とはいえ岩波新書で「在野」について書いてもらうのはちょっと違うだろうと。岩波新書は、その道の第一人者に、ど真ん中のテーマで書いてもらうもの。だから今回も直球勝負で、彼の本来のテーマである有島武郎について書いてもらいたかったんです。

――仕事を進めるうえで、荒木さんが「新書よりも論文を読め」と言われていることについては、意識しましたか?

中山:もちろん(笑)。荒木さんのほうでも、ある意味では自らハードルを上げてしまっているわけですから、そういうことを言っている以上は、内容の薄い新書とはひと味もふた味も違う、「濃い」ものを作らなければと感じていたでしょう。ただ、彼は「もっと論文を読もう」と言ってはいますが、あらゆる新書を否定しているわけではありませんからね(笑)。いずれにしても、担当編集者として、王道でありながら新しい岩波新書を1冊作れたのではないかと自負しています。

「教養」とは知識の量ではない

――それでは最後に、あらためて𠮷田編集長にお訊きします。これからの岩波新書をどういう双書に育てていこうとお考えですか。

𠮷田:育てるというのは、もちろん、編集部だけでできることではなくて、著者の方々、読者の方々と共に取り組んでいくことになると思いますが、まずはこれまでの伝統として、アカデミズムとジャーナリズムの両輪という流れを守っていくことではないでしょうか。その上で、「現代人の現代的教養」という岩波新書の原点を忘れずに、もちろん、創刊時(1938年)の「現代」と、我々が生きている「現代」とではまったく状況が違いますから、いまの我々にとっての「教養」というのは何かということを、常に忘れないように心がけたいと思います。

これは私見に過ぎませんが、「教養」とは知識の量ではないと思います。よりよく生きるために大切なものは何か、それを学び取ろうという精神のことだと思います。その精神を育むには何が必要かと言えば、「物ごとを根源的に考えること」ではないでしょうか。たとえば、歴史とは何か、経済とは何か、あるいは、人間の尊厳とは何か、他者との共感はどうやったら生まれるのか、など……。そういうことを真面目に、根源的に考えられる人こそが、「教養のある人」ではないかと考えます。つまり、知識を増やすことも大切ですが、それだけが目的ではなく、正しく生きるために必要な“何か”を常に追い求めている、そういう読者の方々に向けて、「これからの新書」を作っていけたらと、個人的には思っています。

■書籍情報

■書籍情報

『岩波新書解説総目録 1938-2019』

岩波新書編集部 編

価格:本体1,000円+税

出版社:岩波書店

公式サイト

岩波新書編集部・岩波書店の書庫に潜入

今回の取材にあたり、岩波新書のツイッターのトップ画面にもなっている編集部内の書棚、そして1913年創業以来の岩波書店の刊行物や資料が保管されている書庫を撮影させてもらった。

編集部の書庫

1938年から現在までに刊行された岩波新書が並ぶ。

1938年から現在までに刊行された岩波新書が並ぶ。

1949年〜77年の「青版」。

1949年〜77年の「青版」。

1977年〜87年の「黄版」。

1977年〜87年の「黄版」。

1988年〜現在までの「新赤版」。

1988年〜現在までの「新赤版」。

これまで発行された目録。

これまで発行された目録。

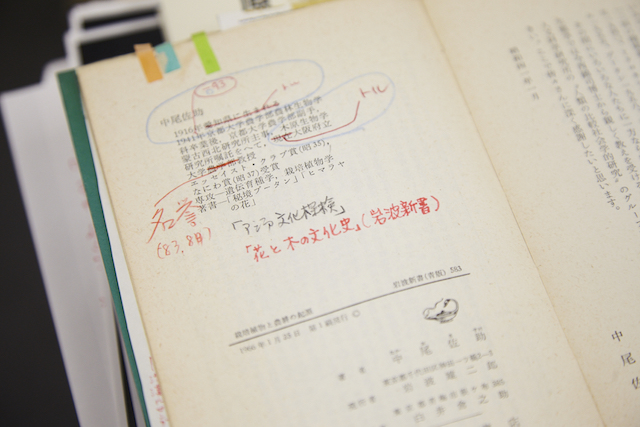

版を重ねるごとの修正指示。

版を重ねるごとの修正指示。

著者が「教授」から「名誉教授」になっているという修正も。

著者が「教授」から「名誉教授」になっているという修正も。

岩波書店の書庫

地下中1Fには中国や韓国の書籍、他社の発行書月報、岩波書店の発行書月報などが保管されている。

地下中1Fには中国や韓国の書籍、他社の発行書月報、岩波書店の発行書月報などが保管されている。

岩波新書の保管場所へ

1938年の創刊から刊行されたすべての新書が収められている書棚。社員の無断持ち出しも禁止となっている。1944年〜1946年、1946年〜1948年は戦中〜戦後の紙不足などで刊行が滞ったという。それが書棚にリアルに反映されている。

1938年の創刊から刊行されたすべての新書が収められている書棚。社員の無断持ち出しも禁止となっている。1944年〜1946年、1946年〜1948年は戦中〜戦後の紙不足などで刊行が滞ったという。それが書棚にリアルに反映されている。

1988年以降のラインナップ。そして、その奥には……。

1988年以降のラインナップ。そして、その奥には……。

1927年から現在までの「岩波文庫」も並んでいた。

1927年から現在までの「岩波文庫」も並んでいた。