『呪術廻戦』面白さのポイントは? ジャンプ大好き評論家3名が徹底考察

音楽

ニュース

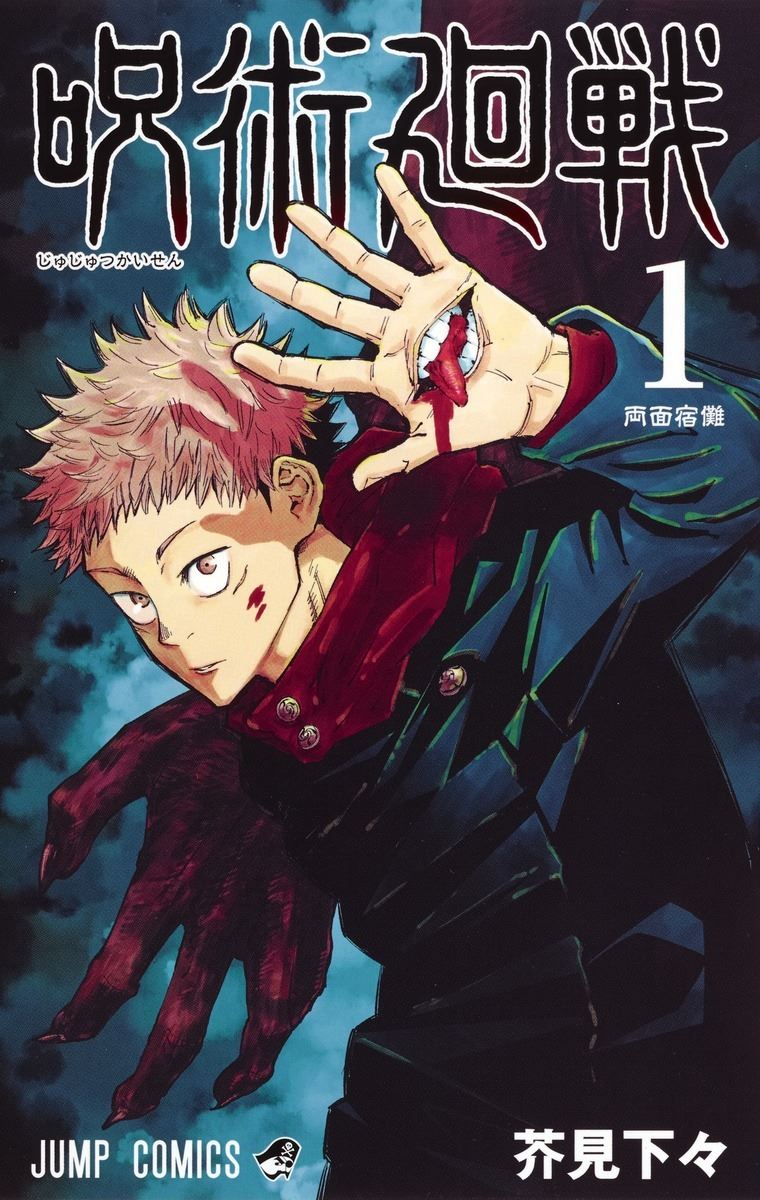

『鬼滅の刃』の歴史的ヒットでまたしても黄金期を迎えていると目される「週刊少年ジャンプ」だが、注目のバトル漫画はほかにも多い。中でも、いまもっとも多くの漫画ファンを熱狂させているネクストブレイク作品は芥見下々の『呪術廻戦』と藤本タツキの『チェンソーマン』だろう。『呪術廻戦』は2020年10月からアニメ放送がスタートし、そのクオリティーの高さから、原作ファンのみならず、新規のファンも多く獲得している。『チェンソーマン』は衝撃的な展開の連続で読者の支持を集め、大きな話題を呼んでいる。いったいなぜ『呪術廻戦』と『チェンソーマン』はこれほどまでに人気作品となったのか?

リアルサウンドブックでは、ドラマ評論家の成馬零一氏、書評家の倉本さおり氏、アイドル専門ライターの岡島紳士氏による『呪術廻戦』『チェンソーマン』座談会を開催。前篇では、『呪術廻戦』がどのような漫画の影響下にあるのかを位置付けるとともに、アニメ化によって作品にどんな奥行きが生まれたのか、その魅力を語り尽くす。(編集部)

※本稿にはネタバレがあります。

みんなが”冨樫的なもの”を求めている

岡島:普段は「アイドル」というカテゴリの中で基本執筆活動をしている岡島です。今日は1988年くらいから32年間ジャンプを読み続けている熱狂的なジャンプ読者ということで、企画に呼んで頂きました。よろしくお願いします。『呪術廻戦』についてですが、僕は冨樫義博先生が好きなので、連載が始まった時は”冨樫的なもの”が出てきたなという気がして嬉しかったです。

倉本:すごく分かります。敢えてかぶせていくと、私は幼稚園児だった83年くらいから読み続けているジャンプ読者で(笑)、例えば『みえるひと』や『シャーマンキング』みたいな異能バトル系のダークファンタジーが好きなんですが、やっぱり『幽☆遊☆白書』と『HUNTER×HUNTER』は自分の心のなかの特別な場所に置いていて。『呪術廻戦』は冨樫ロスというか『HUNTER×HUNTER』の休載でぽっかり開いた心の穴を見事に埋めてくれた漫画でした。

岡島:ジャンプだけではないかもしれないですけど、今の新人作家さん達は影響を受けた作品に『BLEACH』と『NARUTO』をよく挙げられますよね。特に『BLEACH』の影響は大きいと思うんですが、『チェンソーマン』の藤本タツキ先生が沙村広明先生や弐瓶勉先生など、『アフタヌーン』の作家を挙げているのは興味深いポイントです。

成馬:その影響関係はすごく分かります。僕は76年生まれで、ジャンプで言うと『ONE PIECE』の尾田栄一郎先生(75年生まれ)や『NARUTO』の岸本斉史先生(74年生まれ)と同世代なんですけど、もう2回り下の90年代生まれの世代が芥見下々先生や藤本タツキ先生の世代ですよね。『呪術廻戦』や『チェンソーマン』は、彼らより上の世代から見ると何に影響を受けたかが分かりやすい漫画で、それが意外な形で現れているのが面白い。特に『呪術廻戦』の芥見先生は冨樫先生が好きなんだろうなぁと、思います。

倉本:1人チートなスペックのキャラクターが出てきて、それを能力やルールの策定でどうひっくり返すか、みたいな構造がものすごく冨樫みを感じさせます。あとは『BLEACH』の、なんかすごい賢げな理屈がありそうな匂いと共に大技の中身を飲み込ませちゃう感じ。作中の最強キャラ・五条悟の術式や領域展開の原理とかって、正直なところ実態がよくわからないじゃないですか? 「無限を収束・発散する」とか「生きるという行為に無限回の作業を強制する」って言われても、少なくとも自分にはその原理の部分は全然理解できていないんだけど、たぶん理系的にすごい何かがあるんだろう、みたいなノリで心理的に納得させられてしまう(笑)。

岡島:芥見先生は、単行本のおまけページで、“黒閃”という技について「自分で書いていても意味がよく分かっていない」というようなことを書いてました。「(黒閃が決まった時の威力は)平均で通常の2.5乗」と本編で書いたことについて、「10の2倍は20だけど、10の2乗は100。でも1の2乗は1。1の呪力って何?」みたいに自問自答していましたね。「倍」より2乗のほうがかっこいいので2乗にした、ということだと思うので、完全に久保帯人先生の”オサレ”な感覚を引き継いでいるんじゃないかと。

でも、芥見先生は『HUNTER×HUNTER』のほうが世代的に直撃なんだろうなと思います。明らかに漫画の描き方に影響を受けている。たとえば、五条が伏黒甚爾との戦い(9巻の74話)で覚醒した話は、『HUNTER×HUNTER』でシュートが覚醒した時(26巻の272話)と見せ方がかなり似ていると思うんですよね。設定や縛りとかも、制約と誓約みたいな感じがしました。

成馬:『呪術廻戦』の基本的な人物配置は『NARUTO』のナルト、サスケ、サクラ、カカシ先生の関係と一緒ですよね。でも、『NARUTO』と違ってみんな仲がいいのが新しい。『呪術廻戦』の虎杖と伏黒の関係を見ていると、お互いにすごく気を使っていて相手を心配してるじゃないですか。今までの漫画だと、伏黒は『SLAM DUNK』の流川みたいなクールな二枚目キャラで、主人公にキツイことを言うライバル的存在だったのが、すごく良い奴だったのが新鮮でした。『鬼滅の刃』もそうですけど、今の少年漫画の登場人物は基本的に仲が良いですよね。世代が下ったことによって生まれている関係性の描き方の違いがすごく面白い。特に虎杖の人物造形が面白くて、ジャンプの主人公にいるようでいなかったキャラクターだと思います。

倉本:うんうん、男2人女1人のバランス感がかつての作品と全然違うのはすごく分かります。

成馬:逆に、自分の世代は何であんなに喧嘩していたんだろうと考えさせられますよね。ナルトとサスケもそうですけど、『ONE PIECE』のサンジとゾロもずっと喧嘩してるじゃないですか(笑)。僕の世代の漫画家は「喧嘩することでお互いを知って、認め合う」という、ややこしい道を経由しないと仲の良さが描けなかった。素直で良い子たちだなぁと思います(笑)。

複雑なバトル展開

岡島:領域展開という技は、いろいろなものから影響を受けていると思うんです。まず領域展開の概念については、以前成馬さんが『聖闘士星矢』のアナザーディメンションからきているんじゃないかと指摘していましたよね。僕は『HUNTER×HUNTER』の“円”の概念、特に攻撃が必ず当たるというのはノブナガの円から来ている、と思いました。

成馬:バック(背景)が突然、宇宙になるという見せ方は、アナザーディメンションとかギャラクティカマグナムといった車田正美の方法論ですよね。車田正美ってジャンプのバトル漫画の原点を作った人だと思うんですよ。例えば『リングにかけろ』って最初はそれっぽい理屈が結構あって、フックやアッパーがどう強いのかを丁寧に説明していたのが、途中から「ギャラクティカ・ファントム!」みたいな必殺技を叫んで、大ゴマの見開きでBAAAAAN!みたいな効果音が入って、「背景は宇宙」みたいな(笑)。必殺パンチ一発で勝負が終わるっていうざっくりした展開になっていく。『聖闘士星矢』はその車田理論を徹底したもので、理屈はよくわからないけど、とにかく「スケールがデカくて、凄いんだ」というハッタリで見せる必殺技は、ジャンプ漫画が生み出した特殊な技法だと思います。

倉本:『鬼滅の刃』とかもそうですよね。最初、呼吸で細胞が活性化されるっていう設定だったはずが、最終的にどこに強さの要因があるのかよく分からなくなってくる。

成馬:『鬼滅の刃』は一周回って80年代のジャンプに戻ってしまったんだと思うんですけど、『呪術廻戦』は領域展開で、バックに宇宙が出る理屈を、すごく丁寧に説明しようとしている。その過剰な理屈付けが面白いんですよね。相対性理論やフェルマーの最終定理の説明を聞いて「よくわからないけど何か凄い」と思ってしまう時の気持ちに近いのかもしれない。

岡島:『BLEACH』も異能力バトルだと思うんですけど、パズル的な展開にはならないですよね。『キン肉マン』とか『聖闘士星矢』と一緒で、なんとなく理屈が強いほうが勝つという。もっと言うと、作者が正しいと感じている正義が、最終的には勝つ。その点は『呪術廻戦』も一緒なのかなと思います。

成馬:『HUNTER×HUNTER』は、そこがちょっと違いますね。『HUNTER×HUNTER』の連載が止まってしまう理由は、やっぱりそこにあると思って、冨樫先生の場合は、設定の辻褄を無理やり合わせようとするあまり描けなくなってしまったのかなと思う。本当はそこにこだわる必要はないと思うんですけどね。

岡島:大枠での設定はあるのでしょうけど、“反転術式”と“術式反転”という、似ていながら別の意味の言葉を作ってしまうことに表れているように、細かいことを気にしない勢いを感じます。

倉本:反転術式と術式反転の違いもいまだにフワッとしか理解できてないんだけど……(笑)。

岡島:反転術式は簡単に言うと回復。術式反転は、たとえば炎が出る術式だったらヒヤッとする術式に変わるみたいなことらしいですよ。細かい設定はもっとありますが、こんな理解で十分だと僕は思います(笑)。

成馬:『ドラゴンクエスト』風に言うと、メラに対するヒャドってことですよね。本当は簡単に言えることを、すごくこねくり回して難解に説明している。でもそのこねくり回し方が、めちゃくちゃカッコいい!

岡島:で、術式順転と術式反転を掛け合わせた五条先生の技が虚式「茈」で、無限を衝突させて仮想の質量を押し出すという。「かっこよければそれでいい」みたいな『BLEACH』の遺伝子を汲んでますよね。

成馬:「リアルサウンド ブック」で『呪術廻戦』の原稿を書いている時も、術式の説明を書いてる時は、すごく気持ちがノリますよ。説明していると脳内麻薬が出るというか、妙な気持ち良さがある(笑)。

倉本:ああ、脳内麻薬的な気持ちよさといえば、芥見先生はセリフ一撃の破壊力もエグい。例えば『呪術廻戦』の前日譚にあたる『東京都立呪術高等学校』のクライマックスで乙骨憂太が放った「失礼だな 純愛だよ」っていう台詞とか。なんていうか、衒いなくロマンティックなんですよね。オサレではあるんだけど、妙な自意識のねじれがないというか、作者が斜に構えずにキャラを立てようとする。

岡島:僕はキャラで言うと“パパ黒”こと伏黒の父親、伏黒甚爾が好きなんですが、彼が死の間際に言った「好きにしろ」という台詞がめちゃめちゃ上手いなと思いました。「息子を任せる」という意味の言葉を、彼のキャラを守った上で言語化するとああなるという。

アニメ化で生まれる客観性

成馬:『呪術廻戦』は、漫画で読んでいた時は分かりにくかったことが、アニメで観るとはっきりと分かるようになりましたね。特に1巻冒頭で、虎杖のおじいちゃんが亡くなったことの重要性については、漫画では読み飛ばしていた場面で、虎杖が両面宿儺に変身する場面や呪霊とのバトルの方に目が行っていました。

だから、天寿を全うしたおじいちゃんの死を「正しい死」、呪霊に殺される理不尽な死を「正しくない死」と、価値基準を提示している部分の重要性はアニメを見て改めて気づいたというか。

倉本:たしかに。漫画では、呪霊の恐ろしさのゾワゾワ感は初期からものすごく上手く描けているけど、ドラマの見せ方はまだ今ほどうまくいってなかったかもしれない。

成馬:『鬼滅の刃』もそうでしたか、アニメ化されることで、作品に客観性が生まれたんだと思います。漫画は見開きに色々なコマが並んでいて、それを読者が目で追うことで話が進んでいく。だから、自分で作品の重要な部分を決めて読んでしまう側面があるので、ついつい読み飛ばしてしまうコマもあるんですよね。

つまり、読者によって作品を読み解くレベルの差が別れてしまう部分があるのですが、アニメは1コマずつ丁寧に見せて、重要な場面は尺も伸ばしてくれるので、映像や台詞の優先順位が漫画に比べると分かりやすい。もちろん、アニメの作り手が作品のテーマをちゃんと理解していることが前提ですけど、『呪術廻戦』は「死」が重要なテーマだとちゃんと描いているので、そこを起点に物語を辿っていくと、作品のテーマがはっきりと分かる。

この「死」を起点に物語を紡ぐというのは、『呪術廻戦』だけでなく、『チェンソーマン』や『鬼滅の刃』といった近年のジャンプ作品に共通する傾向ですよね。

たとえば伏黒の立場だと、自分が助けた虎杖が宿儺になって人を殺してしまったらどうするんだという葛藤がある。

倉本:二度目の無免許運転で女児を轢き殺してしまった受刑者を伏黒ら三人で助けに行くというエピソードがありましたよね。伏黒は仲間の命を危険に晒してまでわざわざそんなやつを助けたくないって思うんだけど、虎杖は、全員助けよう、助けられなくてもせめて遺体くらいは持ち帰ってあげようと思っているという。はたして命の平等とはどんな形で実現されうるのかという問いもそこにある。

成馬:その後、伏黒が、殺されてしまった受刑者のお母さんにネームプレート渡すんですよね。そのお母さんが最後に「あの子が死んで悲しむのは私だけですから」と言って泣くんですけど、そういったエモーショナルな話を、節々で描いている。だから、「人が死ぬことの重み」が回を追うごとに増していって、話の緊張感も上がってきている。

倉本:「人の死」は『呪術廻戦』の作風を決定づける重要なモチーフですね。私、今でこそ大好きだけれど、釘崎野薔薇のキャラクターが最初はよく理解できていなかったんです。当初は「東京に出たいから呪術師になった」、「私が私であるために」という価値観が彼女の核であるかのように説明されるんだけど、その時点では彼女の内面を見ていないから気持ちが全然乗らなくて。

でも、野薔薇の死が確定しそうになる「あの子の話」っていうタイトルの回で、芥見先生は死に際した野薔薇自身の心情を直接描くのではなくて、これまで周囲の人間から野薔薇がどういう風に見られていたのかを間接的に描くという見せ方をしてきた。あれはめちゃくちゃうまいと思いました。

本人ではなく周辺からその人の輪郭を立ち上げるうまさ。初期の段階で、ここまで考えてやってきたのか、ストーリーの進行とともに思いついたのかは分からないけれど、芥見先生は描いてるうちにどんどん化けていった作家だなって、私は勝手に思っています。

成馬:特に週刊連載は作家を急激に成長させますよね。冨樫先生も『幽☆遊☆白書』の初期の頃は、大化けするなんて思えなかったじゃないですか。画は丁寧でうまいしいろいろ描ける人だけど、あそこまですごいところにいってしまうとは思わなかった。その意味でも芥見先生は、いわゆるジャンプ的優等生だと思います。作家が連載しながら進化していく様子を見られるのがジャンプの良さですよね。

岡島:芥見先生も藤本先生も2人ともすごく明晰な方だと思います。その場しのぎでどんどん話を作っていくだけじゃなく、大枠でちゃんと世界観と設定を作って、その上で描き始めていると感じます。藤本先生はもっとドライなんですけど、芥見先生は湿り気がある感じがする。藤本先生はキャラにあまり愛情がなく(笑)、物語を第一に置いてる感じがするけど、芥見先生はキャラに愛情を持っていて、そのことで物語にドライブ感が出て、読者がよりキャラに感情移入しやすくなっている。『呪術廻戦』の方が従来のジャンプらしさがある。

あと、アニメと同時進行的にリンクしているところがあるじゃないですか。アニメの野薔薇の幼少期のデザインって、アニメのキャラデザ担当の平松禎史さんがデザインしたんですよね。それを連載で取り入れたり、アニメの進行に合わせてキャラがクローズアップされるような話をジャンプの連載で一緒にやっていたりとか。そういうリアルタイム性というか、連載と一緒に楽しめるのもジャンプっぽいと思います。

成馬:絵はどんどん変わっていってますよね。当初は線が細くて均一で見やすい絵だったけど、後半になるほど『HUNTER×HUNTER』みたいな線の強弱がはっきりした荒々しいタッチに変わってきている。その絵柄が、また今の不安定で先がどうなるかわからない物語の緊張感にうまくハマっている。

『呪術廻戦』の軸は世代交代

倉本:一世代前の少年漫画は感情論がそのまま物語のイデオロギーとして駆動していくことがまだまだ多かったと思うんですけど、『呪術廻戦』はルールを無意識にインストールすることの危なさとか、感情を全肯定してしまうことの危うさを、常に突きつけていると思っています。これは『呪術廻戦』と『チェンソーマン』はもちろん、最近の漫画にある程度共通するところでもあるのかなと。加えて、とても現代的というか、令和的というか、作家が90年代生まれだなと思ったのが、五条の「老人は主語がでかくていけねえ」という台詞。主語を大きくして語ることへの忌避や嫌悪感って数年前くらいからSNSで話題に上るようになりましたよね。

成馬:最初にやろうとしていた話は、おそらく世代交代の話ですよね。呪術高専の頂点にいる老人たちの保守性に五条も夏油も苛立ちを抱えていて、夏油傑は人間も含めて滅ぼそうとしている。一方、五条先生は、後進を育てることによって呪術師の世界を改革していこうと考えている。

たぶん、渋谷事変が予想以上に長引いて、当初の構想とズレが生じてると思うんですけど、最初に描こうとしていたテーマは、五条と夏油の対立と、虎杖が宿儺をどう押さえ込むかという二つだったと思います。

僕は、五条と夏油の話に最初は惹かれたんですよね。第8巻で、五条と夏油の回想編に入る前に、中学生時代に虎杖のことを好きだった小沢優子が登場するエピソードがあるじゃないですか。

倉本:「第64話 そういうこと」! 大好きです。

成馬:中学の時は、太っていた小沢が高校になって身長だけが15センチ伸びて、環境の変化のストレスで痩せたことを話したら、野薔薇が「佐藤黒呼かよ」って突っ込みを入れるのですが、あれは『幽☆遊☆白書』に登場する初代霊界探偵・黒呼先生のことですよね、あのシーンで、芥見先生は本当に冨樫先生のことが好きなんだなぁって思いました。まさかあのエピソードを持ってくるとは思わなかった。

倉本:あの回は名言や鋭い視点がたくさん詰まっている回で。虎杖が、痩せて「別人」みたいに見える優子のことをちゃんと一発で本人だと認識するっていう、単純な「好プレー」で終わらせるんじゃなく、優子自身が「今の私なら(イケるのでは)」と思ってしまっていた、その価値観の部分を穿つんですよね。つまり、かつて彼女のことを「デブじゃん」とバカにしていた連中と同一のヒエラルキーに乗ってしまっていることを優子自身に思い至らせ、人を幸せにしない価値観の再生産をそこで断ち切る。その過程を、あの何気ないラブコメエピソードで見せるのが鮮やかなだなあと。

成馬:虎杖の魅力をこんな風に見せるのかと驚きました。そして、小沢優子のエピソードの後で、五條と夏油の2人の過去編に入るので、最初に読んだ時は、夏油は『幽☆遊☆白書』に登場する仙水忍なんだなって思いました。

仙水は当初は強い正義感を抱えた妖怪と戦う霊界探偵だったのですが、妖怪を虐殺する人間の光景を見たことをきっかけに、人間を滅ぼす側に反転するんですよね。

夏油が人間に対して深い絶望を持つに至った経緯を一通り描いて、そこから人間を滅ぼそうとする呪詛師になった夏油と、夏油を止めようとする五条の対立の物語が軸にあるのだと思って、芥見先生は『幽☆遊☆白書』の仙水の話を『呪術廻戦』で描くのかなぁと思って震えましたね。

倉本:仙水編の話だと聞いてすごく納得することがあって。冨樫先生は妖怪側が持っている人間らしい、素朴な感情を絶妙のタイミングで挟んでくるじゃないですか。例えば仙水がまだ霊界探偵だったとき、討伐対象である樹を退治しようとして「死ぬ前に何か言い残す事はあるか?」って訊いたら、樹が「できればもう1日生きたい 明日『夜のヒットスタジオ』に戸川純が出る」と答える。あのやりとりはファンの間でも人気のあるエピソードだと思うんですが、結構それに近いようなエピソードが『呪術廻戦』にもたくさん出てきますよね。だから成馬さんが『幽☆遊☆白書』の直系だというのも納得です。

成馬:小沢優子のエピソードの後に回想編に入っていくから、芥見先生には自分のやりたいことが明確にあるんだなと思いました。しかし、小沢優子の話はいつ回収してくれるんですかね(笑)

ジャンプ作家同士の相互影響

成馬:渋谷事変の初期は五条先生が、主役みたいに出ずっぱりでしたよね。「大丈夫かな、この漫画」と心配していたら、五条が封印されて、彼を助けるために虎杖たちが呪霊と戦うという流れになったので、計算して書いてたんだなぁと思いました。逆に今は、宿儺がたくさん出てきていますが。

倉本:主人公じゃないキャラがたくさん登場して話がどんどん進行していってしまうというのはまさに『HUNTER×HUNTER』流ですよね。

成馬:渋谷事変ってこんな長くするつもりはなかったと思うんですよ。どこかで計算が狂って泥沼にハマってる感じがして、そのあたりは『HUNTER×HUNTER』のキメラアント編みたいですよね。あと、主要人物がガンガン死んで戦闘不能になっていく最近の展開は、良くも悪くも藤本先生の『チェンソーマン』に影響を受けているのかなぁと思います。

僕は,今までジャンプの漫画は単行本で追っていたのですが、『チェンソーマン』をきっかけに本誌を再び買うようになったので、ちょっと視点が偏っているのですが、隣で『チェンソーマン』が毎回、メチャクチャな話を描いているのを見ていたら、相当、刺激されると思うんですよ。銃の悪魔のあのシーンとか見せられたら「こっちはもっとすごいことやってやる」と思ってもおかしくないと思うんですよね。それで互いに作家同士がもっと凄いシーンを描いてやるって、やりあっているうちに、今のジャンプって、どんどんおかしくなってきたって感じがするんですよね。

岡島:ジャンプ漫画にはアンケート至上主義があるから、そういう特性はあるかもしれないです。

成馬:今のジャンプって毎週、誰かが酷いことになっていて、月曜朝のTwitterが阿鼻叫喚の嵐ですよね。作中のキャラクターを平気で殺しちゃうほうが人気上がるんですかね。

倉本:なんて殺伐とした概観なんだ(笑)。

岡島:でも『HUNTER×HUNTER』も急に死んだりしてたじゃないですか。『ドラゴンボール』の最初のクリリン死亡とか、わりとジャンプでもよくある話かと。

成馬:ある時期から鳥山明先生や冨樫先生はジャンプの連載陣の中では別枠の人って扱いになっていると思うんですよね。『HUNTER×HUNTER』も不定期連載で、人気投票を気にしなくても許される立場にあると思うんですよ。でも今の『呪術廻戦』、『チェンソーマン』、『アンデッドアンラック』は、全部対等じゃないですか。人気が低ければ全員打ち切られるし、人気が上がれば巻頭になるみたいな状態で、いい意味で競争原理が働いているなぁって思います。だからすごくスリリングですよね。

他の漫画雑誌の連載って、みんな淡々と自分の描きたいことを描いてるように見えるんですよ。でも、ジャンプだけは連載者同士が相互に影響を与えあっている気がしていて、雑誌で読むとすごく緊張感がある。少なくとも今挙げた3作品と『僕のヒーローアカデミア』は、お互いに影響を与えあっている感じがします。それぞれ本誌で連載を読んでいるとその後どうするんだって思うけど、単行本になると結構、きれいにまとまってるから驚くんですよね。

倉本:『呪術廻戦』は学園ものの側面があるからかもしれないけど、少年たちが実際の戦闘で人を殺してしまうかもしれないことの危険性みたいなものに、すごく細かくアラートを鳴らすような描写が多い気がします。『僕のヒーローアカデミア』とかもそうですよね。いわゆる「少年」を主人公に据えたバトル漫画だと、大きなものから抑圧される側に立たされることが多いぶん、「敵を倒す」という根幹的な行為の是非に対して無邪気なままストーリーを進行させているものもけっこうありますけど。

岡島:『幽☆遊☆白書』だと「界境トンネル編」が終わったあとに、妖怪たちと人間が融和していくじゃないですか。でもそういう一緒に暮らしていこうよ、みたいな感じの漫画は過去にたくさんあったと思うんだけど、最近の漫画はもう、悪いやつは全員殺すみたいな。『鬼滅の刃』も、愈史郎だけ例外としても、基本的に鬼を全滅させるじゃないですか。『るろうに剣心』の斎藤一が唱える「悪・即・斬」じゃないですけど。『約束のネバーランド』もどうすんのかなって思ってたら、完全に世界が分離されて、鬼と人間が分断されて「ハッピーエンド」みたいになっていて、びっくりしました。

そういう価値観のほうが今の時代は正しいというのであれば『呪術廻戦』はどうなっていくのかなという思いがあります。芥見先生が冨樫先生の影響を受けているのだとして、『幽☆遊☆白書』が「界境トンネル編」のあと「魔界編」みたいになっていったことを考えれば、『幽☆遊☆白書』的な結末に着地するのかなと思いますが、わからないですね。

倉本:『約束のネバーランド』の場合は、他者に自分と同じ尺度やルールを押し付けてはいけないという考えの果てに、鬼と人間の世界の分離が描かれたんですよね。ディズニー映画の『ズートピア』にも通ずるような、ゾーニングをモチーフにした漫画だったともいえる。社会的包摂という現実の課題が共有されつつあるというか、「相手の文化圏をまるっと塗り潰してしまうのはよくない。一方、現状のままでは深刻な軋轢や衝突が避けられない。だったらどうすべきか?」という意識がおそらく浸透しつつあるんじゃないかなと。

成馬:現在のアメリカの話を聞いているみたいですね。『呪術廻戦』の場合は、最終的に虎杖が、宿儺とどう折り合いをつけるかにかかってくるのかなぁと思います。

岡島:冨樫先生の場合は、『幽☆遊☆白書』であれば「そもそも妖怪は自発的に人間に悪さをしていなかった」という設定を付け足し、妖怪と人間の融和を描きました。『レベルE』は1話の冒頭から「現在地球には数百種類の異星人が行き交い生活している」と始めています。『HUNTER×HUNTER』ではメルエム(王)は倒したとしても、残ったキメラアントとの共存が選択されます。つまり“異物”は自分の内側にあるもので、完全に排除してはいけない、できないものだと捉えている。『約束のネバーランド』も『鬼滅の刃』も面白く読んでたんですが、そういう冨樫的なものの方に馴染みがあるので、約ネバ、鬼滅みたいなエンドが主流になるのであれば、この先、社会はどうなっていくんだろうという怖さがありますね。