写真家・石川直樹が見つめる、”東京”の変化 「いまこの写真集を出すことに意味があると思った」

音楽

ニュース

2020年12月21日に発売された石川直樹の『東京 ぼくの生まれた街』(エランド・プレス刊)は、世界の様々な街や地域を旅してきた石川が20年にわたり、短い「東京滞在」のなかで少しずつ撮りためてきた写真をまとめた作品である。石川にとっての生まれ故郷である東京と、「世界のあちこちにある地方都市の一つ」である東京。そんな石川の東京観、心象風景を見ることのできる一冊だ。

2020年、新型コロナウイルスは多くの人々の生活様式に影響を及ぼしたが、石川にとっても、新たな作品制作の試みや思考が発動した年になったという。そうした意味で同書は、再開発など目まぐるしく移ろい続けてきた新型コロナ以前の時間と、それ以降の時間とを紡いだ、まさに今だからこそ出版すべきだった東京の記録と言うこともできるだろう。今回、同書を出版することになった経緯や石川の東京観、作品制作へのアプローチなどについて話を訊いた。

なお、表紙の裏側には東京のマップが印刷され、撮影地である街の名前が石川自身の手で記入されている。こうした部分も、この写真集を楽しむためのポイントの一つになっている。

これまでで一番、東京について考えた一年だった

ーー石川さんといえば、海外の山をはじめ、様々な地域で風景や人物、その土地の風俗などを撮っている印象がありますが、今回東京をモチーフにした写真集を緊急で出すことになったきっかけや経緯についてお聞かせください。

石川直樹(以下、石川)いつでもシャッターを切れるように常に何かしらのカメラは持ち歩いているので、旅に出ているときに限らず、以前から東京にいる間もポツポツ撮っていました。もちろん旅先のほうが体が反応することは多いですけど、東京にいてもそうした瞬間はいくらでもありますし、断続的に撮り続けてきました。十数年前から最近まで撮りためていたものをまとめたのが、今回の写真集になります。

東京の写真は、発表する前提で撮っていたわけではありません。そんな折り、新型コロナの影響で海外はおろか国内の移動もあまりできなくなっていたときに編集者の九龍ジョーさんから連絡をいただいたんです。「こんな年だし、今出版しましょう」と。

東京は生まれ育った街で慣れ親しみ過ぎた部分もあって、まとめていいものか、最初は色々考え、逡巡していました。でもこの20年間でこんなに長く東京に滞在することはなかったし、今までで一番東京について考えた年だったからこそ、2020年にこの写真集を出すことは意味があるんじゃないかと思い直し、作業に入りました。

東京に閉じこもっているときは、本を読み耽りながら新作の構想を考えたり、時間がなくて手を付けられていなかった新しい試みに着手しました。外出自粛期間中、家の中でいろいろ撮ってみようと考えましたが、あらためて撮ろうと思えるものもない。そこで部屋に遮光シートを張り巡らせて真っ暗にして、シートに小さな穴を一つ開けたら外の風景が部屋のなかに入ってくる(投影される)実験、つまり「カメラ・オブスキュラ」を部屋に作ってみたんです。子どもの頃から使ってきた実家の自室なのに、外の風景を取り込むことによって、まったく別の空間に変化しました。そうした体験を踏まえ、東京に長く滞在するなかで、近所で何か撮れるものはないだろうか、とも考えるようになりました。

ーー以前から知っている東京と、「一番東京について考えた年」である今の東京に関して、感情の変化はありますか?

石川 東京はぼくが生まれた街ですが、元々特別な思い入れはないんです。雨風しのげればそこがホーム、それがぼくの考え方なので。パリやニューヨーク、ジャカルタ、ナイロビ、リマなど世界中の都市を廻ってきて感じるのは、東京もスペシャルな場所ではなく、そうした都市の一つでしかないということです。東京特有の何かを感じるというよりは、無色透明、或いは混淆しすぎて何も見えなくなった白い部屋のようなイメージが自分にはあります。

近年はオリンピックの関係で再開発が行われ、一週間くらいでどんどん違う姿に変化していく。目まぐるしいスピード感があって、ある色がぼんやり見えてきたと思ったら、すぐに違う色に変わってしまう。だから無色透明かな、と。何でもありそうでいて、何も無い。都市の極北でありながら、荒野。そんな印象ですね。

新型コロナ以降は、オリンピックという祝祭に至る梯子を外された虚しさを感じます。写真集にも収録されていますが、渋谷で一年にわたってネズミを撮っていて、とくに夏の時期にセンター街などを歩き回っていると、オリンピック関連の応援歌みたいなのがずっと流れてくる。延期が決定しているのに、こうした応援ソングのようなものが予定通りに流れ続けていて空虚だな、と。なんか洗脳されるみたいに、メロディーが頭にこびりついてしまいましたね。

新型コロナ以降は、オリンピックという祝祭に至る梯子を外された虚しさを感じます。写真集にも収録されていますが、渋谷で一年にわたってネズミを撮っていて、とくに夏の時期にセンター街などを歩き回っていると、オリンピック関連の応援歌みたいなのがずっと流れてくる。延期が決定しているのに、こうした応援ソングのようなものが予定通りに流れ続けていて空虚だな、と。なんか洗脳されるみたいに、メロディーが頭にこびりついてしまいましたね。

またインバウンドに備えて外国語表記が増えたり、工事によって街の導線が大胆に変化したり、カタカナの名前のビルがたくさん建てられたり。すべてが新しく刷新されていくなかで、コロナが流行して、人が消えていく。そうなってからは、外国人も見かけなくなり、いろいろな場所で閑古鳥が鳴いている。オリンピックが2021年に実施されたとしてもされなかったとしても、いずれにしても言いようのない虚しさはつきまとうんじゃないか。そうした東京を歩き回って写真を撮っているうちに、逆に妙な愛着も少しずつ湧いていきました。

ーー写真集の中には小笠原の様子も収録されていますが、どのような意図があったのでしょうか?

石川 小笠原は、行政区分上は東京都だからということもありますが、自分自身が若い頃を振り返るにあたって小笠原の存在は大きかったんです。

高校生のときに、イルカと泳いでみたいと思って、初めて小笠原へ行ったんです。そこで、イルカのひれのような「モノフィン」という道具を着けて泳いだのですが、これでドルフィンスイムをするとすごくスピードが出る。ただ両足が固定されてしまうので、泳ぎに慣れていないと、溺れてしまうんです。泳ぎには自信があったものの、イルカの群れを見てそこに入っていく段階ですごく焦ってしまって、実際溺れかけたこともありました。当時、イルカと泳ぐために呼吸法とか潜水の練習とかを、自宅の小さな風呂でブクブク潜ってやっていました。「今日は3分、明日は4分」みたいにやっていた自分を思い出して、この写真集にも小笠原の写真を入れようかな、と。

『グラン・ブルー』という映画を見て、ジャック・マイヨールのことや素潜りのことを調べたりもして、次はクジラと泳いでみたいと思っていたんですが、クジラは大きいしパワーがあるので、ひれによる水流が強く、それに巻き込まれたら死んでしまう。あきらめてはいないのですが、なかなかクジラと泳ぐ機会はやってきませんね。

ーー通常のカラーページ以外にもモノクロページや黄色い紙を使ったページがあったり、タテヨコを解放したようなレイアウトだったり、見た目にも面白い写真集ですが、この制作過程についてお聞かせください。

石川 今回、デザイナーの坂脇慶さんと初めて仕事をしました。ラッパーの環ROYくんが新しいCDを出したときに、その装丁を坂脇さんが手がけていることを聞いたりして、以前から名前だけは知っていました。制作段階で編集者の九龍ジョーさんからも坂脇さんのお名前が出てきたときに、いいなぁと思って、ご一緒させていただくことになりました。

初対面のとき、物静かな感じだけど、なんか面白い人かもしれないと思って「好きなようにやってください」とお願いをしました。もう、遠慮もいらないし、トリミングでも何でもやっていいし、どんなふうにしてもいいですよと。そうしたら構成まで考えてくれて、こんなふうに上がってきました。自分でも驚きがあって、お願いしてよかったなと思っています。

掲載している写真は、20年前のものから最近のものまでたくさん入っていますので、写っている人の服装や建物から何となくそのときの時代の空気が滲みだしてくる感じが、写真の面白さだと思います。変わらない風景もあれば、激変した風景もあるし、激変まで行かずとも微妙に立ちのぼってくる感じもあって、東京は面白いですね。また僕の先生である森山大道さんや坂口恭平くん、前野健太さんなどのポートレートも入っています。

写真は、フィルム(中判カメラ)で撮ったものが一番多いです。その他、デジタルもありますし、写ルンですで撮った写真、元のネガが残っていないプリントのみの写真など、色々集めました。

この写真集は東京を撮ったものというよりも、自分と東京との関わりを撮ったものなので、それらをまとめる作業は、自分の中で東京という場所を再認識する過程そのものでもありました。人の数だけ様々な「東京」があるわけですが、ぼくの移動範囲は限られていて、そこから自分の東京イメージが生まれている。表紙の裏には地図が掲載されていて、そこには撮影した街の名前を手書きで記しています。極端な偏りも当然あって、でもこれが自分の中の東京マップという感じです。

「知ってるつもり」になると、写真は撮れなくなってしまう

ーー表現者として未知なる世界へアプローチし続ける意識と、どのようにモチベーションを保っているのかについてお聞かせください。

石川 このごろ、時間について考えることが多かったんです。たとえば昨年2020年は、コロナ禍のために無為に消費されていく時間がたくさんありました。若い頃は時間が流れるのが遅く、年齢を重ねるにつれてどんどん時間が矢のように過ぎ去っていくのはなぜなのか。心理学的にもそう言われているようですが、実感としてもそうですよね。子どもの頃は、一年が早かったなあ、なんていう感慨はなかったので。赤ちゃんの頃は、いろいろなことに日々驚いて、手で触ったり、投げたり、舐めたり、いろいろなことをしながら世界を知覚しています。そのように世界と向き合っていたら、一日が早く過ぎ去るなんてことはない。

子どもたちにとっては多くのことが初めての経験だったりして、それは羨ましくもあり、できれば歳をとっても初めて出会う世界として目の前の風景を認識できたらいいなあ、と思うことがあります。むしろそうでなければ、あらゆることに反応できなくなってしまうし、シャッターも切れなくなってしまいますので、常にいろいろなことに驚いていたい。

そのためには「知っているつもり」にならないようにしたい、と心がけています。知っているつもりになって、いろいろなものを切り捨てていっちゃうと、何も反応もしないまま時間が過ぎ去って、いつのまにか年老いて、写真も撮れないし、つまらないなあと。

僕は、自分が出会ったときの驚きや反応でシャッターを切っています。それは山へ行ったときも都市でも人物を撮影するときでも、変わりません。どんどん変化していく東京も、人間が作りだしてきた風景であり、極めて人工的な環境です。それを拒絶するのではなく、受け入れるというか、ひたすらしつこく見続けることが必要ですね。見続けながら、言葉にならない出会いや発見を繰り返し、知ってるつもりにならずに世界を知覚し、どうにかシャッターを切り続けたいと思います。

ーーあらためて2020年を振り返って、どのような一年でしたか? また2021年以降の展望についてお聞かせください。

石川 「これだけ旅をしないなんて、大変でしょ?」と言われたりしますが、断絶されている感じは全然しなかった。外出自粛期間中に試みた自宅でのカメラ・オブスキュラにしても、この写真集にしても、2020年という一年がなかったらやらなかったと思いますし、新しいことに踏み出せた一年でもありました。

僕にとって旅はインプットそのものなんですが、これまでは旅から旅でずっと突っ走ってきたので、振り返る時間を持てたのはすごく大きかった。アウトプットとして、例年よりも多くの本を出すことができましたし、いろいろな可能性を実践するための素地ができました。そうした意味では、良い一年だったと思っています。

2021年は、これまで2度登頂を断念したカラコルムのK2にまた登りに行きたいですね。僕は43歳になったんですけど、植村直己さんをはじめ、有名な冒険家が何人も43歳で亡くなっているんです。43歳はいわば魔の年齢で、積み重ねた経験で脂がのっているときでもありながら、体力は少しずつ衰えてきます。なので、自分も十分に気をつけて新しいチャレンジに出かけたいと思っています。

著者プロフィール

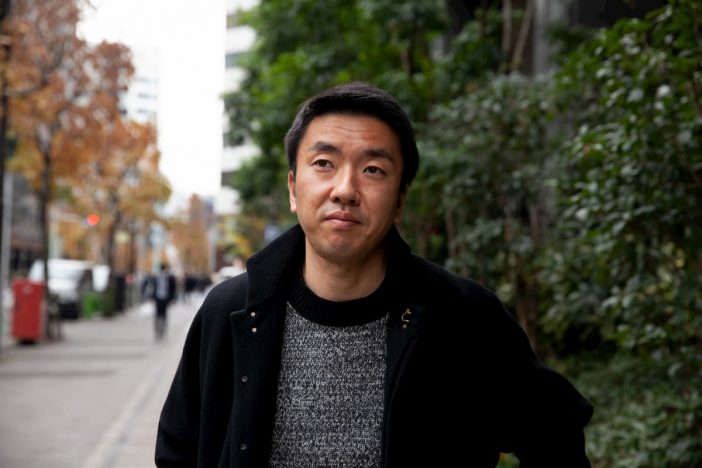

石川直樹(いしかわ・なおき)

1977年東京生まれ。写真家。2008年『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)で日本写真協会賞新人賞、講談社出版文化賞を受賞。2011年『CORONA』(青土社)で土門拳賞を受賞。2020年『EVEREST』(CCCメディアハウス)、『まれびと』(小学館)で日本写真協会賞作家賞を受賞。写真の他、『最後の冒険家』(集英社)で開高健ノンフィクション賞を受賞。最新刊に『地上に星座をつくる』(新潮社)など。

■書籍情報

『東京 ぼくの生まれた街』

著者:石川直樹

出版社:エランド・プレス

発売日:12月21日

定価:2500円+税

サイトURL:https://errandpress.com/info/ep009/