秋山黄色、愛溢れる濃密なワンマンライブ 東京公演で見せた“ロックミュージシャン”としての姿

音楽

ニュース

「俺は音楽以外からっきしで、なんなら学生時代は音楽も“1”だったのね。音楽を好きって言われると、心の中まで認めてもらえたようで嬉しい。本当に大好きです!」。人生で4回目だというアンコールでステージに戻ってきた秋山黄色は、Zepp Tokyoに集まったファンに向けてそう叫んだ。「意味はないけど、意図的に感謝をしないで生きている」という彼が、ステージ上から何度も感謝の気持ちを伝えようとし、愛を告白しようとした夜。とかいうとちょっとかっこよすぎるが、全国ツアー『一鬼一遊TOUR Lv.2』、3公演目となる東京公演は実際にかっこよすぎるほどかっこいいライブだった。

それにしても、ついに、である。『Lv.2』とツアータイトルにあるとおり、本来であれば昨年、アルバム『From DROPOUT』でのメジャーデビュー直後に初のワンマンツアーとして『Lv.1』が開催されるはずだったのだ。実に1年越し、ようやく実現したツアー。とはいえ、感染対策として観客は声を出してはならず、マスクの着用が義務付けられる。ソーシャルディスタンスを保つため、いつもだったらもみくちゃになるはずのライブハウスのフロアには、椅子が並べられている。ライブ中に本人は「詳しくは言わないですけど、この場所には思い入れがあって」とZeppのステージに立つ感慨を語っていたが、一方ではこの状況下でライブを開催することの困難さも繰り返し口にした。待ち続けたからこそ、さまざまな障害を乗り越えて実現したツアーだからこそ、秋山は普段とは全く違う何かを背負ってギターを弾き歌っているように見えた。

片山タカズミ(Dr)、神崎峻(Ba)、井手上誠(Gt)というメンバーに続いて、小走りでステージに躍り出てきた秋山。のっけから骨太なサウンドがスピーカーを通してZeppの空気を震わせていく。「サーチライト」の〈光はいつも 人を照らす〉という歌詞で文字通り明るい光がフロアを照らし出すと、そこには拳を突き上げるたくさんのオーディエンス。歓声こそないが、大きな手拍子がステージ上の4人を盛り立てていく。

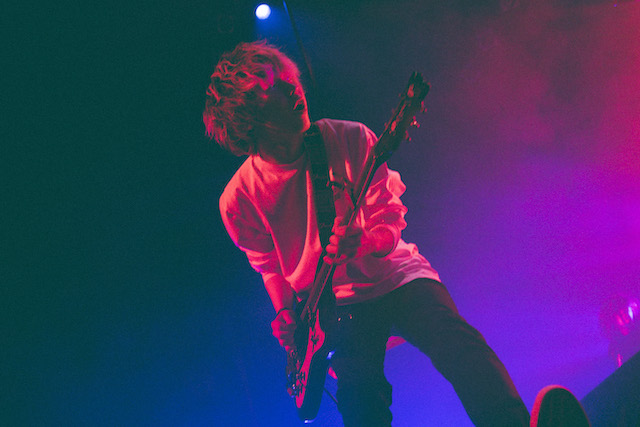

驚くのはその音のパワフルさである。地鳴りのようなドラムスに、秋山と井手上のツインギターから放たれる鋭いリフ、腹に響くベースの唸り。そのバランス感は、洋楽的といえば洋楽的、少なくともいわゆる「邦楽ロック」と呼ばれるカテゴリーのライブでは珍しい手触りを持っている。そしてその上で伸びやかに広がる秋山の歌が素晴らしい。ハリのある声が楽曲をますますスケールの大きなものとして提示してくるようだ。映像などはいっさいなし、ライティングのみのシンプルな舞台演出が、かえってロックミュージックとしての強度を物語っている。変拍子があったり、ボーカルにエフェクトがかかっていたり、複雑な構造やギミックが仕掛けられた楽曲も多いが、どんなリズムだろうと、どんな曲調だろうと、それがバンドによって鳴らされた瞬間にストンと腹落ちするような感覚がある。

そう、この日の秋山黄色を一言で言い表すなら「ロックミュージシャン」だった。それも、極太のゴシック体で書いたような、堂々たるロックミュージシャン。ロックやジャンル、カルチャーに対して、斜に構えるでも、批評的なスタンスを取るでもなく、ロックのエネルギーとメッセージを信じて全力でぶちかます「だけ」。そんなことを言うと本人は違うと言うかもしれないが、少なくともあの場にいたオーディエンスは、秋山が放つ言葉や思いに、頼もしさのようなものを感じ取っていたはずだ。

「みんなのおかげで歌えていると思うよ」「大事なものが抜け落ちてしまった感じ。みんな、好きな音を聴きに来てるんだと思うんですけど、僕も好きな音を聴きに来てるんだなって思う。皆さんの声を聴きに来てるんだなって」。本人も言っていた通り「らしくない」言葉の数々は、2020年という1年間を経て、彼の中に芽生えた思いをストレートに言い表す。

先述の「サーチライト」、スツールに座ってしっとりと歌い上げられた「夢の礫」、そして溜め込んだものを爆発させるようにして鳴り渡った「アイデンティティ」をはじめ『FIZZY POP SYNDROME』の楽曲たちは、どの曲も今だからこそ歌うべきことを結晶にしたような強さとシリアスさを持っているが、それをこうしてワンマンライブの場で届けることこそ、彼がずっと待ち望んでいたことなのだろう。「1年間お待たせしました。俺が秋山黄色です!」という叫びと4カウントから「猿上がりシティーポップ」に突入した瞬間、そこに秋山が見つけた音楽をやること、音楽で何かを伝えることの答えがあるような気がした。

もちろん、ライブ冒頭でいきなりポケットティッシュを取り出して鼻をかむとか、井手上がソロを弾いている間に彼のマイクをあさっての方向に向けるというイタズラを仕掛けるとか、ライブ中盤でいきなり「大幅に休憩します」といってドラムのライザーの上に寝転がってスマホをいじり出したかと思えば、実は「ママに電話してたけど出ませんでした」とか、秋山黄色らしいひねくれた振る舞いも随所にあったし、「信じていなかったかもしれないけど、僕は存在してるんです」という自虐(?)にはルールを忘れて思わず笑い声を上げそうになったが、それでも秋山はできる限り、ミュージシャンとして、表現者として、真っ当であろうとし続けていたと思う。

過去曲も新作の曲も全盛りの2時間。「(楽しくて)体感時間としては3分くらいだった」と本編の終わりに彼は言っていたが、それは観ているこちら側も一緒だった。秋山黄色とはなんなのか、なぜ彼は『FIZZY POP SYNDROME』という優しいアルバムを作ったのか。彼と彼の表現の根底にある、音楽とその周りにいる人々への愛が溢れかえる、濃密なワンマンライブだった。