ルーベンス作品45点が10カ国から集結! 国内過去最大規模のルーベンス展が開幕

アート

ニュース

ペーテル・パウル・ルーベンス《聖アンデレの殉教》 1638-39年 マドリード、カルロス・デ・アンベレス財団

17世紀ヨーロパを代表する画家、ルーベンスとイタリアとの関わりに焦点を当てて紹介する『ルーベンス展—バロックの誕生』が、10月16日(火)から国立西洋美術館にてスタート。開幕に先駆けた10月15日(月)、プレス内覧会や監修者によるギャラリートーク、開会式が盛大に行われた。

バロック美術の巨匠、ペーテル・パウル・ルーベンス(1577〜1640)。日本では、名作アニメ『フランダースの犬』で主人公の少年ネロが死を前にひと目見たいと願った大聖堂の祭壇画でも知られている。

そんなルーベンスとイタリアとの深い関わりに焦点を当てる同展。イタリアはヨーロッパ美術の中心地であり、スペイン領ネーデルランド(現ベルギー・ルクセンブルクを中心とする地域)で育ったルーベンスが、23歳ごろ美術を学ぶために赴き、約8年間を過ごした地だ。

同展の監修者で美術史家のアンナ・ロ・ビアンコ氏は次のように説明する。「ルーベンスはイタリアで古代彫刻やミケランジェロをはじめとした巨匠たちの作品から多くのことを学んだだけでなく、それを自分のものとして昇華し、そこから新しい絵画を生み出しました。見る人の心に迫る、ドラマチックで豊かな色彩の絵画は、後にバロックという新たな芸術の潮流となり、次世代のイタリアの画家たちにも大きな影響を与えたのです」。

相互に影響を与え合ったルーベンスとイタリアとの関係性を解き明かすため、同展はあえて時系列ではなくテーマごとの7章で構成。45点ものルーベンスの作品とともに、16世紀のイタリアの芸術家の作品や、同時代以降のイタリア・バロックの芸術家たちの作品を紹介する。

会場に入って最初に展開される第1章「ルーベンスの世界」では、ネーデルランドの宮廷画家となったルーベンスが手がけた、家族や友人、注文者の肖像画が並ぶ。続く第2章「過去の伝統」では、イタリアで研究した《ラオコーン群像》をはじめとする古代彫刻の素描や、彫刻の要素を取り入れた絵画を展示。そして第3章「英雄としての聖人」の部屋では、共に3メートル級の大作である《聖アンデレの殉教》と《法悦のマグダラのマリア》に注目したい。

「ルーベンスによって初めて、聖人たちが貧相な身体ではなく、英雄のように力強く雄々しい姿で描かれました。これらは、《べルヴェデーレのトルソ(石膏像)》をはじめとした、有名な古典彫刻をモデルとしています」(ビアンコ氏)。

《聖アンデレの殉教》は、スペイン・マドリードにある王立病院所蔵のもので、病院外に持ち出されるのは2度目だという。「こうした照明の下で、また、近い距離で見ることができるのは非常に稀な機会」と、ビアンコ氏が語るように、力強く素早い筆使いや、多くの登場人物たち情感豊かな表情、生命のあふれる躍動感などが細部までしっかりと確認できる。

また、向かい合うように展示されている《法悦のマグダラのマリア》は、フランスのリール美術館より貸し出されているもの。「この2つの作品を同じ空間で鑑賞できることは、もう2度とないかもしれません」(ビアンコ氏)。ここではその貴重な空間をじっくりと堪能してほしい。

その後、ヴィーナスやヘラクレスといった神話の人物が描かれた作品が並ぶ第4・5章「神話の力」、ルーベンスの特徴でもある色彩と素早く熱狂的な筆遣いの好例を紹介する第6章「絵筆の熱狂」と続き、象徴の組み合わせを駆使した第7章「寓意と寓意的説話」で展覧会は幕を閉じる。

ルーベンスは大規模な工房を組織して精力的に絵画制作に励む一方、語学の才能を生かして外交官としても活躍。スペインやイギリスなどに赴き、戦乱のさなかにあったヨーロッパで平和をもたらそうと奔走したという。

「彼は、威厳のある立派な人物であると同時に、友人や家族、注文者に対して親愛の念を持って接する人間味にあふれる人だと伝わっています。また、出身地を尋ねられると “私は世界市民だ”と答えていました。17世紀の時点で国を超えた友愛の精神を意識していた先見性、寛大で愛情あふれる人柄など、彼の内面も作品からも伝わってくると思います」(ビアンコ氏)。

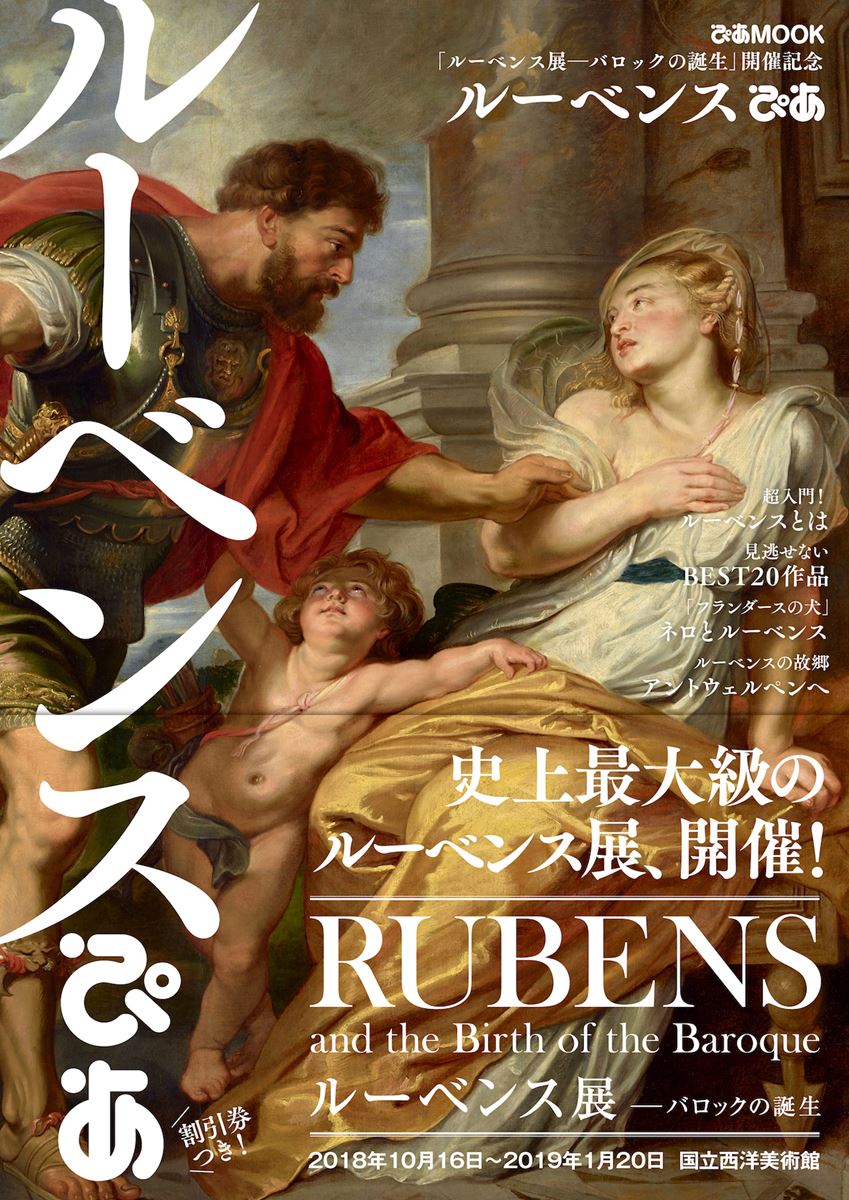

そんな、ルーベンスの人物の魅力と作品の見どころをわかりやすく解説したガイドブック『ルーベンスぴあ』も発売中。“王の画家にして画家の王”と称されたルーベンスの、尽きることのない多彩な魅力を存分に味わってほしい。

関連リンク

『ルーベンス展—バロックの誕生』

http://www.tbs.co.jp/rubens2018/

フォトギャラリー(11件)

すべて見る