スラムで暮らす日本人を追う「なれのはて」に尾野真千子、矢崎仁司らがコメント

映画

ニュース

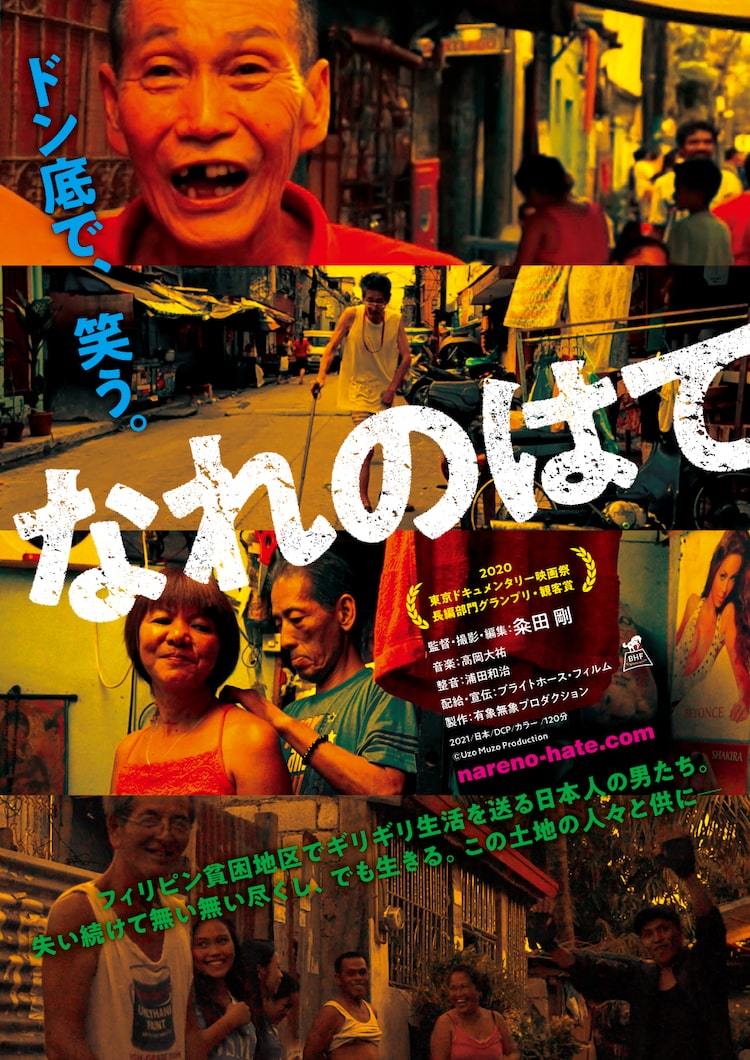

「なれのはて」メインビジュアル

ドキュメンタリー「なれのはて」を鑑賞した著名人からコメントが到着した。

本作は、「20世紀ノスタルジア」「ストロベリーショートケイクス」などに助監督として参加した粂田剛が、フィリピン・マニラのスラムで暮らす“困窮邦人”を7年間追った作品。かつては日本で職に就いていたものの、なんらかの理由で帰国しないまま、人生最後となるであろう日々を送っている老人男性4人の姿が切り取られた。

女優の尾野真千子は「なれのはて、それぞれの最後や変化、とても生々しく、私の心がいろんな方向に動いた作品! みごたえありました」と感想をつづる。映画監督の矢崎仁司は「『身捨つるほどの祖国』がない今の日本で生きている私たちが、失いつつある何かをこの映画で感じる」とコメントを寄せた。全文は下記の通り。

「なれのはて」は12月18日より東京・K's cinemaほか全国で順次公開される。

尾野真千子(女優)コメント

フィリピンという土地に喜怒哀楽を求めて移住し、それぞれの幸せを求めたのだろう。なれのはて、それぞれの最後や変化、とても生々しく、私の心がいろんな方向に動いた作品! みごたえありました。

望月優大(ライター)コメント

いつしかそうなっていた人生の中に、そうあるように選んだこと、工夫を凝らしたこと、毎日続けてきたことが、どうしようもないほど深く織り込まれていた。一人ひとりの表情が、その変化が、今も忘れられない。

石井光太(ノンフィクション作家)コメント

彼らはフィリピンのスラムに堕ちた負け組のはずなのに、日本の高齢者施設や病院で寂しく亡くなっていく勝ち組より、どこか自由で、突き抜け、短くとも苦しみの少ない人生を遂げているように見える、その理由を考えよ。

矢崎仁司(映画監督)コメント

「身捨つるほどの祖国」がない今の日本で生きている私たちが、失いつつある何かをこの映画で感じる。「私は何を残しただろう」と歌うのではなく、すべてを受け入れて生きていく人たち。街に子どもたちの笑顔があり、笑い声があり、子を叱る母の声があり、犬がいて、猫がいて、食べて、排泄して、そしていつも風が吹いていた。優しさは、何処から生まれるんだろう?

金井真紀(文筆家・イラストレーター)コメント

底辺の暮らしを珍しがってジロジロ覗くのは下品だと思いながらも、スクリーンの隅々まで目を凝らしてしまう。なんだろう、この磁力は。おじさんたちの人生はいかがわしくて、立派さのかけらもない。だからこそ惹きつけられる。

七里圭(映画監督)コメント

私は最近、人間の果てについて、よく考える。

それは、ネットやAIに依存した人間が、将来どうなっていくかということなのだが、かなり絶望し、諦念すら感じている。この映画に写し出されるのは、男たち、父たちのなれの「果て」だ。その哀れな姿は、そこに行き着きたいとは決して思えないながらも、一方で、デジタル化した社会で、かすかすにされながら多幸感を植え付けられる未来の人間像に比べると、まだ少しの希望を感じたりもするのだ。

丸山ゴンザレス(ジャーナリスト)コメント

「豊かな青春、惨めな老後」かつてのバックパッカーには有名なこの言葉を思い出した。自分の“なれのはて”が惨めなのか、幸せなのか、これまでの選択と、これからのルートを今の日本社会を生きる身として特に思わずにはいられない。

(c)有象無象プロダクション