137名の作品から陶芸の今、そして未来を展望する『未来へつなぐ陶芸 ―伝統工芸のチカラ展』パナソニック汐留美術館で開催中

アート

ニュース

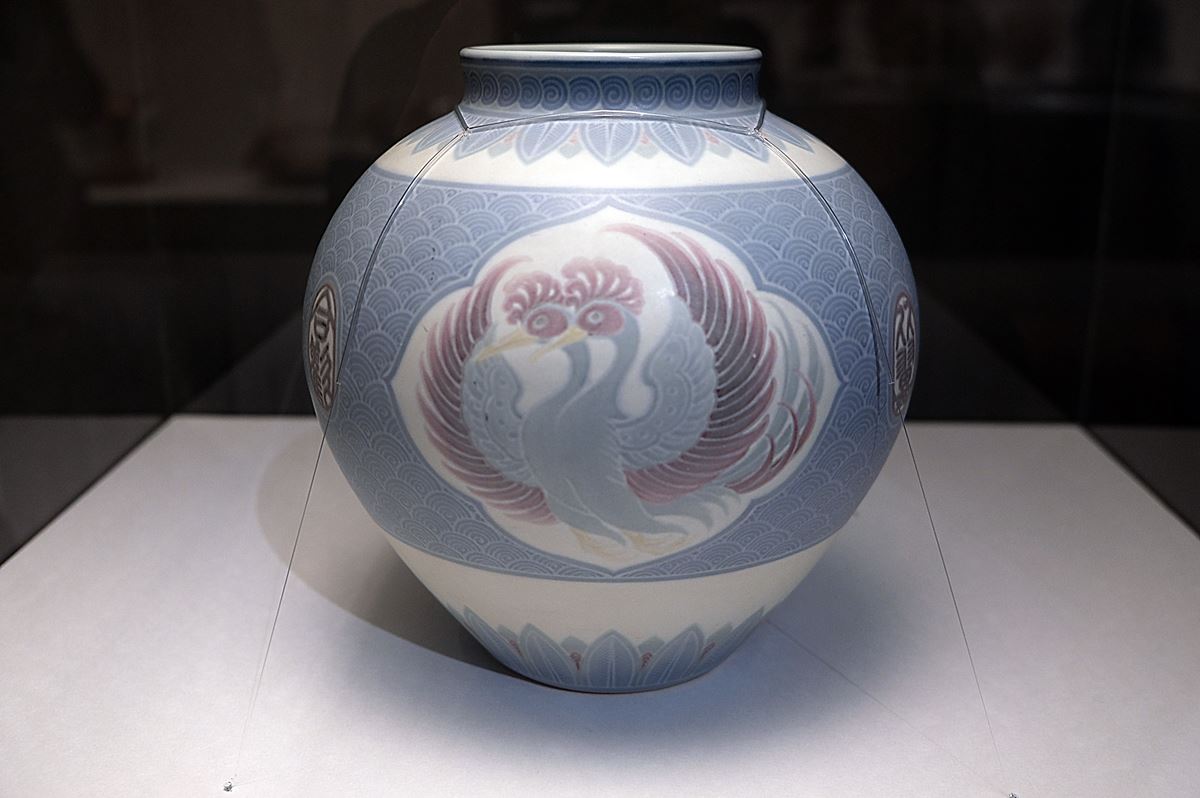

展示風景より

続きを読むフォトギャラリー(10件)

すべて見る現代陶芸の近現代作家137名の陶芸作品が一堂に展示される『未来へつなぐ陶芸 ―伝統工芸のチカラ展』が、パナソニック汐留美術館で3月21日(月・祝)まで開催されている。現代陶芸の今、そして未来も展望できる展覧会だ。

1955年に発足した日本工芸会は、伝統工芸の向上発展のために設立された団体。重要無形文化財保持者(いわゆる人間国宝)を中心に伝統工芸作家や技術者らで組織されている。同展は、この日本工芸会の陶芸部門である日本工芸会陶芸部会が設立50周年を迎えた記念として行われるもの。日本の伝統工芸の技と美、そして未来への可能性について、人間国宝をはじめ、近現代作家137名の陶芸作品をもって紹介していく。

展覧会は3章構成。第1章「伝統工芸(陶芸)の確立」では、日本工芸会の初期に活躍した作家たちの作品やその活動を紹介する。

加藤卓男は三彩、松井康成は練上、そして清水卯一は青磁という伝統の技法に、それぞれの創意工夫を加え新しい陶芸を作り出していく。伝統をただ引き継ぐだけでなく、新しい美を作り出そうとする姿勢は現在のつくり手たちまで引き継がれている。

また、日本工芸会とともに、板谷波山をはじめとする日展陶芸部門の所属作家や、日本工芸会が設立された1955年に人間国宝に認定された濱田庄司などの作家も紹介。日本の陶芸がどのように牽引されてきたかをたどり、日本工芸会の存在を多角的に見つめていく。

第2章「伝統工芸(陶芸)のわざと美」では、伝統陶芸の多彩な技を受け継ぎ、そしてさらに発展させていった作家33名の代表作を紹介する。

鉄釉を使用し黒と褐色のコントラストを追求する原清、染付の器に銀彩を施した寺本守など、それぞれが体得した技術をもって新しい美を追求し続けていることが作品から感じ取れる。

そして、最終章となる第3章「未来へつなぐ伝統工芸(陶芸)」は、伝統的な技術や技法を駆使し、さらに自らの世界を作り上げている作家の作品を通して、陶芸の「現在」について考えていく。

磁器の素地に透かし彫りを施し、半透明の釉薬をかけ、透かし彫りの部分に光が通るように作る「蛍手」を使った作品を制作する新里明士の器は、展示ケースのなかでもほのかに光を通し、その技の巧みさで人々を引きつける。

どの作品も大ぶりながらも、細部まで綿密に作られているものばかり。陶芸の今後の発展もさらに楽しみになってくる展覧会だ。その技巧と美しさを体感してみよう。

取材・文:浦島茂世

『未来へつなぐ陶芸 ―伝統工芸のチカラ展』

2022年1月15日(土)~3月21日(月・祝)、パナソニック汐留美術館で開催

https://panasonic.co.jp/ew/museum/

※日時指定予約制

フォトギャラリー(10件)

すべて見る