レトロモダンな「図案」の世界を展観『津田青楓 図案と、時代と』6月18日より開催

アート

ニュース

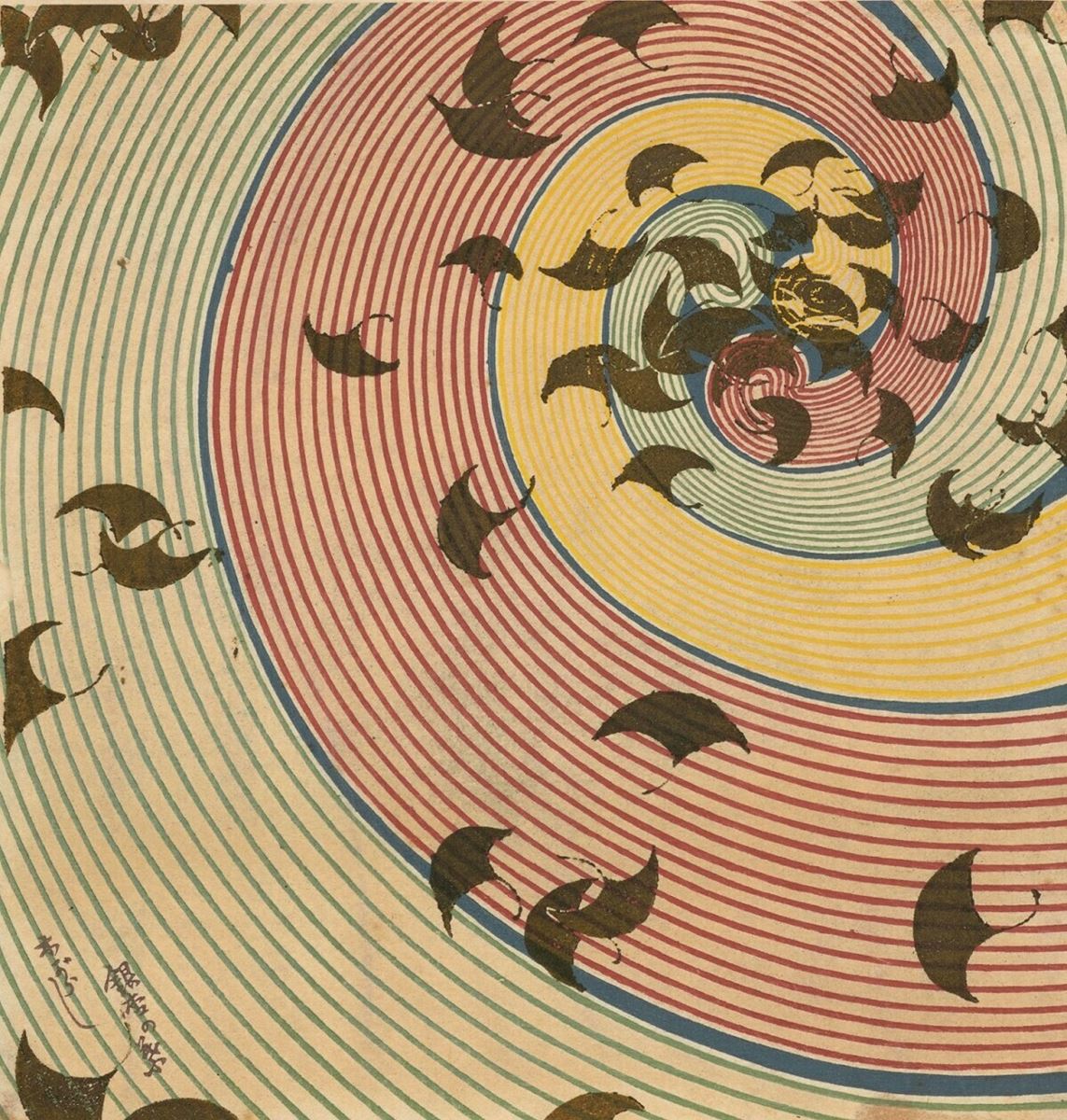

津田青楓『うづら衣』(山田芸艸堂)より、明治36(1903)年、スコット・ジョンソン氏蔵、(c)Rieko Takahashi

続きを読むフォトギャラリー(5件)

すべて見る6月18日(土)より渋谷区立松濤美術館では、明治30年代に京都で多くの図案集を出版し、大正時代には夏目漱石らの本の装幀も手掛けた画家・津田青楓(つだ・せいふう/1880~1978)を軸に、明治、大正、昭和にかけての図案集と図案に関する作品を紹介する『津田青楓 図案と、時代と』が開催される。

明治13年、京都に生まれた青楓は、明治から大正、昭和と目まぐるしく変化する時代のなかで、日本画、洋画、工芸、書など幅広い分野で活躍。明治37年(1904)には図案の研究会を結成し、日本画の師である谷口香嶠や、当時、京都に新たな美術やデザインをもたらした洋画家の浅井忠を顧問に迎えて雑誌の刊行も行っていた。

青楓は、図案集『うづら衣』の中で「自己は自己の図案をつくらねばならん」と制作にかける意気込みを語っている。ヨーロッパの美術やデザインが日本でも広く知られるようになった明治時代。それまでの伝統的な図案から脱却し、独自の創意をもって考案しようという機運が高まっていた、いわば図案の変革期だった。

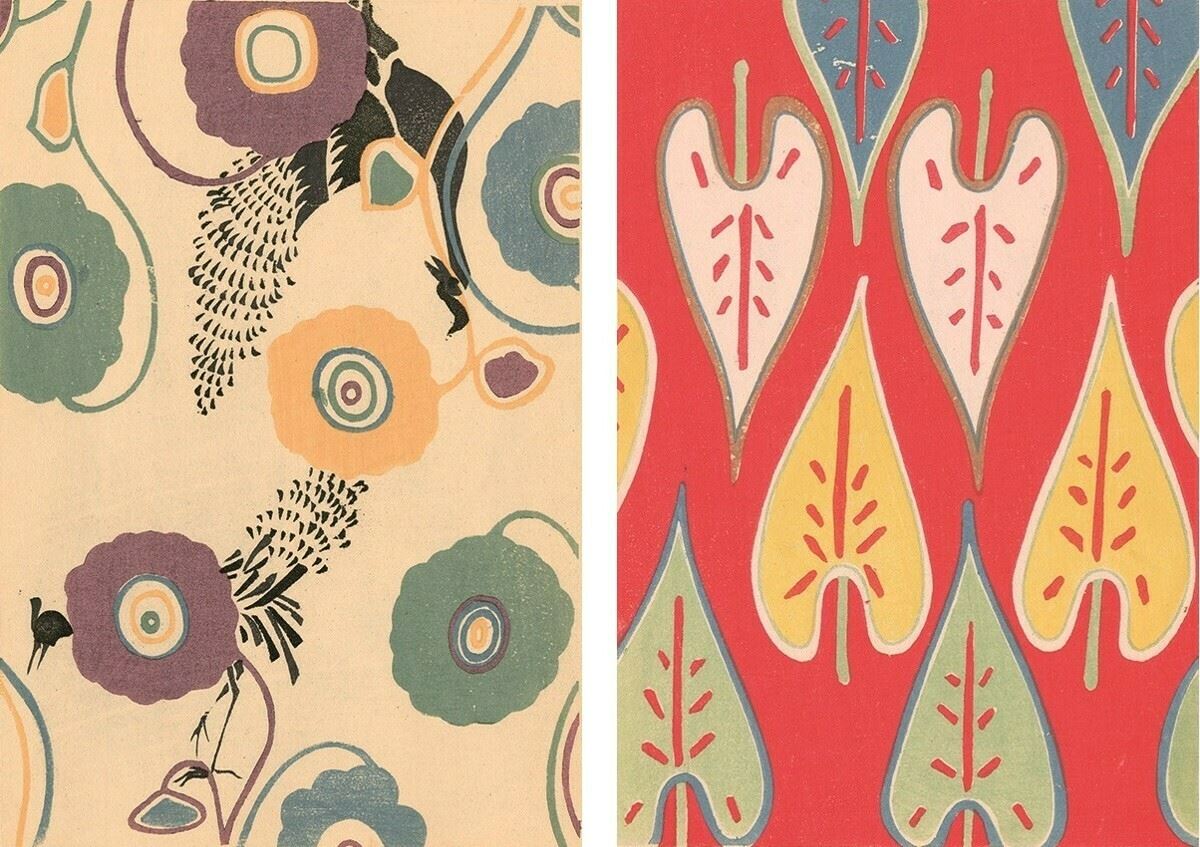

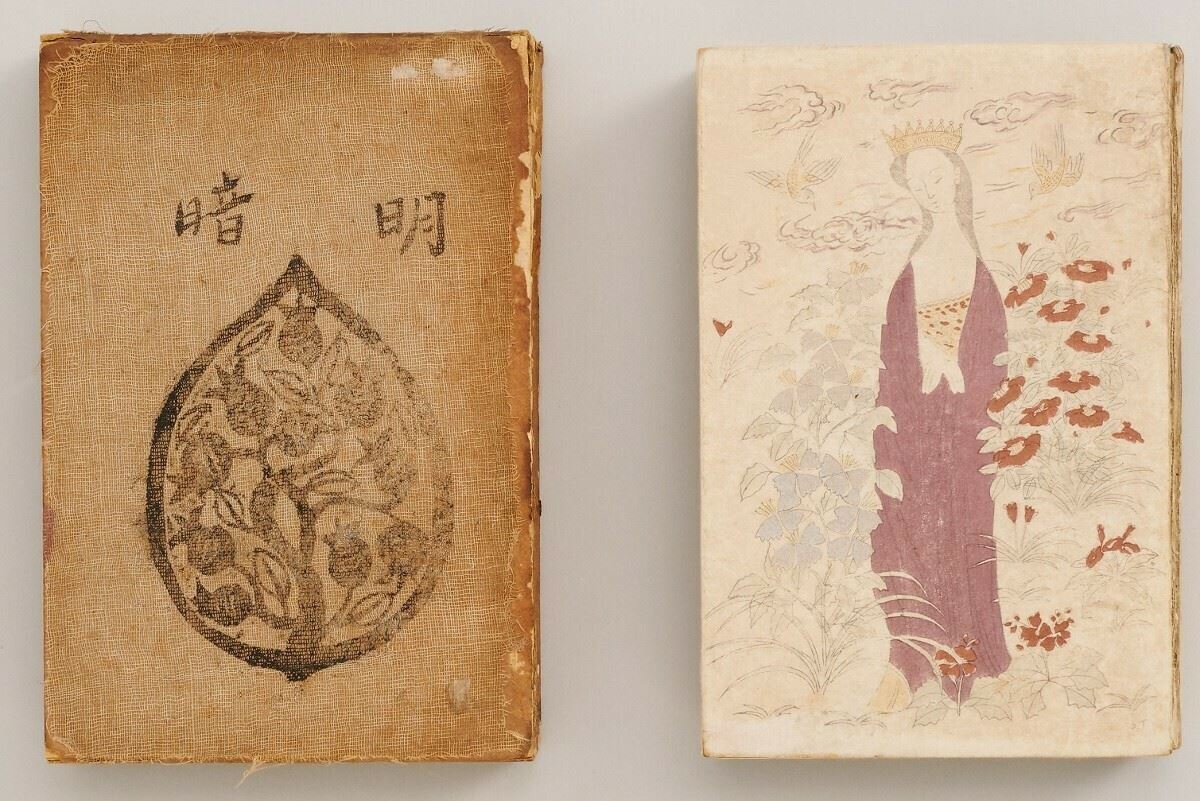

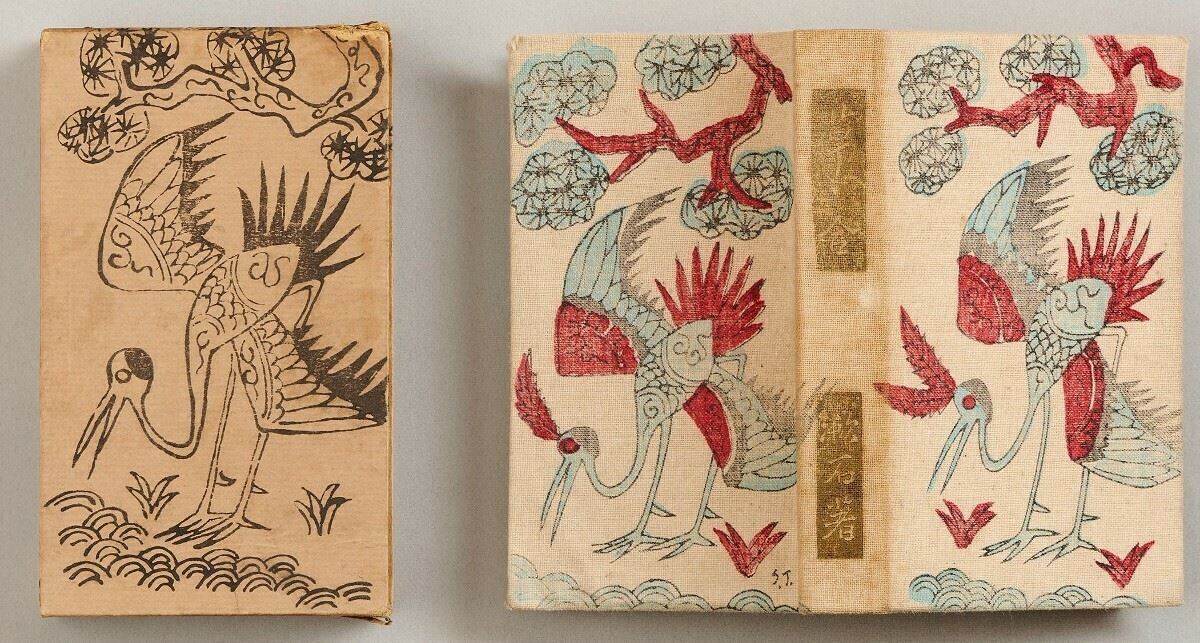

同展では、明治30年代に本田雲錦堂や山田芸艸堂から刊行した図案集をはじめ、大正時代に手掛けた本の装幀、刺繍など、明治から大正時代に至るまでの青楓の図案の仕事を、日本画と洋画もあわせて一堂に公開。

また、京友禅の呉服店・千總に残る岸竹堂や今尾景年らの下絵を元にした友禅裂、青楓の師・谷口香嶠や当時人気だった神坂雪佳の図案、京都に新しい風を吹き込んだ浅井忠の図案やアール・ヌーヴォーの影響なども紹介し、青楓の図案制作の背景に迫っていく。

さらに、これまで紹介される機会の少なかった同時代の図案集や、明治40(1907)年に農商務省海外実業練習生としてパリに留学し、3年後に帰国した青楓が挑戦した新しい表現についても展観する。

それまでは職人の仕事とされていた図案を美術作品へと昇華させた、津田青楓の作品世界を存分に味わいたい。

【開催概要】

『津田青楓 図案と、時代と』

会期:2022年6月18日(土)~2022年8月14日(日)

会場:渋谷区立松濤美術館

時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)

料金:一般800円、大学640円、高校・60歳以上400円、中小100円

※土日祝および夏休み期間は中小無料、毎週金曜は渋谷区民無料

※会期中一部展示替えあり

公式サイト:https://shoto-museum.jp/

フォトギャラリー(5件)

すべて見る