奈良美智、塩田千春ら総勢100組が参加 「あいち2022」展示の模様をダイジェストで紹介

アート

ニュース

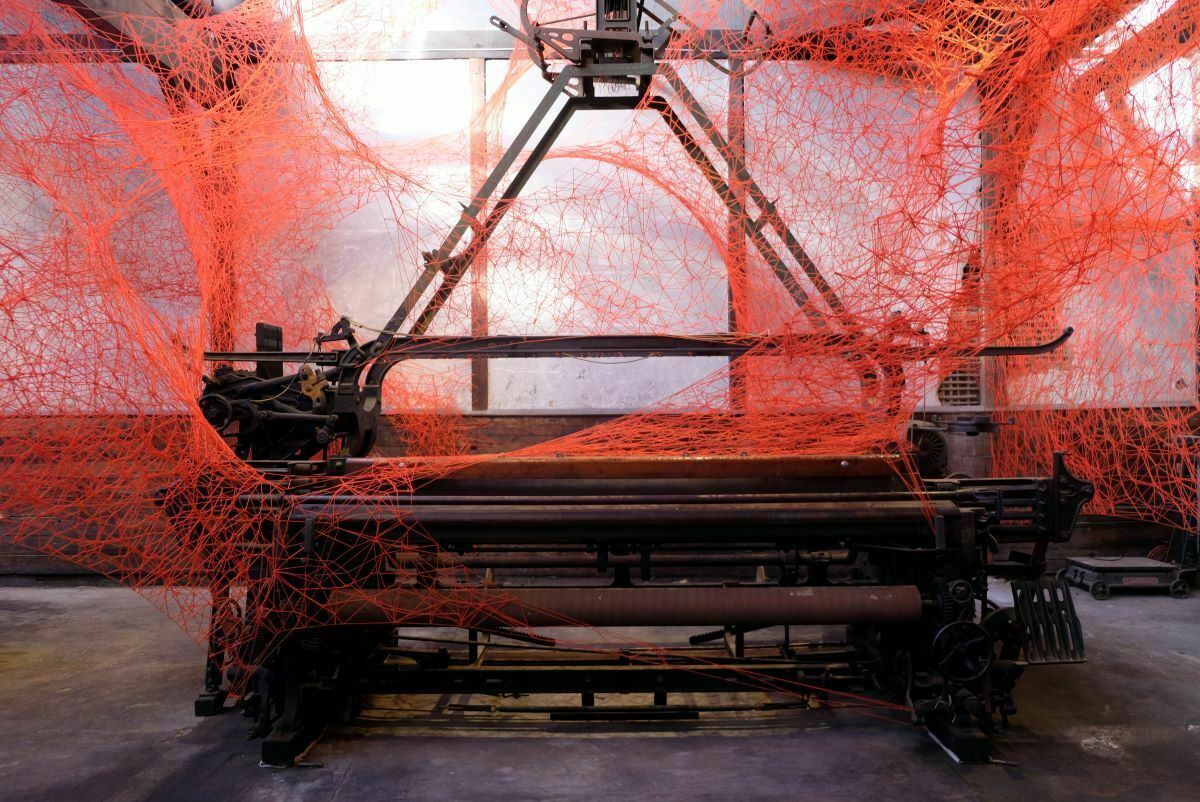

塩田千春《糸をたどって》2022年

続きを読むフォトギャラリー(26件)

すべて見る2019年まで開催されていた「あいちトリエンナーレ」を前身とする国際芸術祭「あいち2022」が10月10日(月・祝)まで開催されている。愛知芸術文化センターほか愛知県内4か所を舞台に、現代美術の展示に加え、パフォーミング・アーツなど5つのプログラムを展開。この記事では、現代美術プログラムから、各会場の展示の模様をダイジェストで紹介する。

2010年より3年に1度開催されていた「あいちトリエンナーレ」が、名称を「あいち2022」に変更し、新たなるスタートを切った。今年は32の国と地域から総勢100組のアーティストが参加し、森美術館館長でもある片岡真実が芸術監督として全体を統括。愛知県出身のアーティスト、河原温の作品に着想を得た「STILL ALIVE 今、を生き抜くアートのちから」が本芸術祭のテーマとなっている。

会場は、愛知県美術館が入る愛知芸術文化センター、名古屋市有松地区、一宮市、常滑市、の4ヵ所。各会場間の移動には30〜40分ほどかかり、また展示点数も多いので可能であれば2日以上かけて鑑賞しよう。

■愛知芸術文化センター

愛知芸術文化センターは、本芸術祭のメイン会場で、地下2階、8階、10階の3フロアで42組のアーティスト作品を展示している。地下2階には、小野澤峻がインスタレーションを展示。小野澤は自身のジャグリングの経験をもとにした作品で注目を集めている芸術祭参加アーティストのなかで最年少の作家。当たりそうで当たらない振り子とその動きは、コロナ禍で十分なコミュニケーションを取れない私達の心境を映し出しているかのようだ。

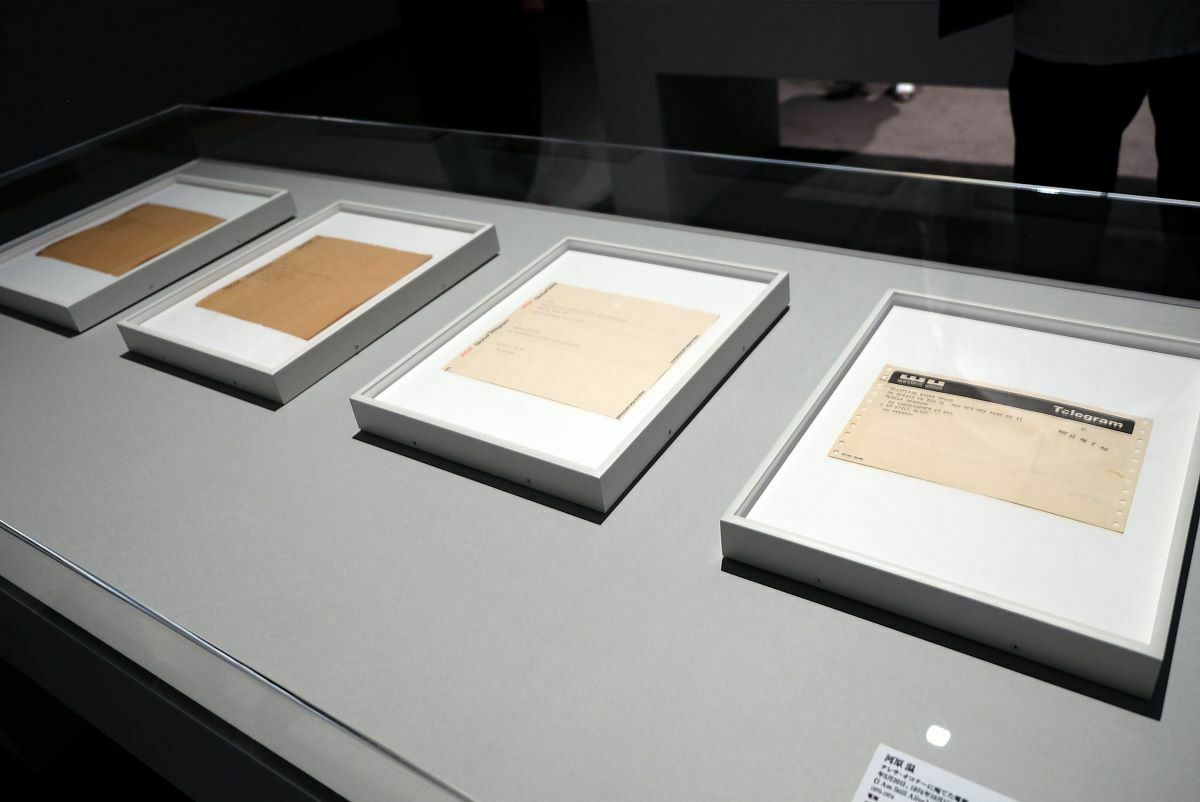

10階の愛知県美術館では、河原温の作品を展示。河原が作家や知人らに送った「I AM STILL ALIVE」とのみ記載された電報が多数展示されている。同じ行為を定期的に繰り返し続けることで河原の作品は、コロナ禍の私たちにさまざまな問いを投げかけている。

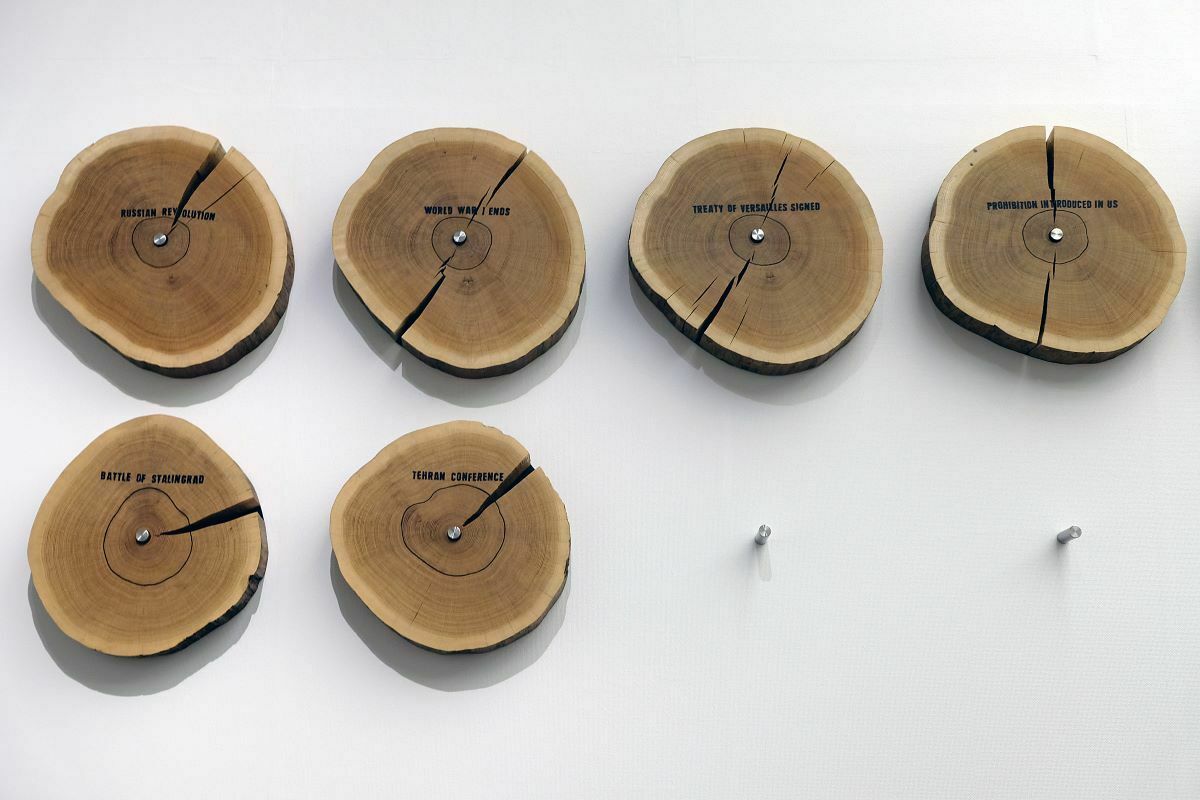

ローマン・オンダックの《イベント・ホライズン》は、1本のオークの木の幹を100枚にスライスしたディスクを作成、そのディスクの年輪にあわせて1917年から2016年までの歴史的な出来事を書き込んだ作品。展示期間中、1日1枚ずつディスクは壁にかけられていき、10月10日の芸術祭最終日には壁がオークのディスクで埋まるという。

百瀬文の《Jokanaan》は、2つのスクリーンで構成されている。左側の男性はオペラ『サロメ』の音源に合わせて歌っているように振る舞い、右側のCG映像の女性は、モーションキャプチャーでデータ化された男性の動きを忠実になぞって動いている。二人が同じ動きをしていることはすぐに察知できるにも関わらず、鑑賞者は二人に特別な関係があるかのように錯覚を起こしてしまう。

■名古屋市有松地区

名古屋市の南東部に位置する名古屋市有松地区は、絞り染めの伝統工芸「有松・鳴海絞り」の発展で栄えた地域。江戸時代の面影を残す町並みが印象的だ。このエリアの8か所で展示されているのがミット・ジャイインの《ピープルズ・ ウォール(人々の壁)2022》だ。タイの少数民族ヨン族であるミットは、有松の家に吊るされたのれんや反物からヒントを得てこの作品を着想したという。

江戸末期に建設された岡家住宅では、ミノムシに有松絞りの生地で蓑(巣筒)を作らせたプロセスを収めたAKI INOMATAの映像作品《彼女に布をわたしてみる》や、日本とサモアにルーツを持ったユキ・キハラの《サーモアのうたーFanua(大地)》が展示されている。

豆絞りの老舗で、かつてはアフリカまで製品を輸出していた株式会社張正の工場には、1000個のコバルトを使ったイワニ・スケースの吹きガラスの作品《オーフォード・ネス》が展示されている。イワニ・スケースは、オーストラリアの先住民族をルーツに持つ作家。本作はイギリスによる複数回の核実験で傷つけられた祖国の大地や、失われた先住民族の命について問いかけを行うものだ。ガラスは先住民族の主食であるヤム芋の形を取っている。

奈良美智の絵画や塩田千春のインスタレーションも

■一宮市

名古屋から電車で約40分の距離にある一宮市は江戸時代から繊維産業が栄えてきた。市内に点在する会場では、土地の産業や歴史に根ざした作品のほか、ケアや祈りを題材にした作品が多く並ぶ。

一宮市のメインストリートにある「オリナス一宮」は旧名古屋銀行一宮支店を改装した多目的ホール。歴史ある建物のなかには愛知県立芸術大学及び大学院で学んだ奈良美智の作品が複数展示されている。

閉校した旧一宮市立中央看護専門学校では、建物すべてを使用して作品が展示されている。

かつての看護学校の面影をそのまま生かして制作された小杉大介のサウンド・インスタレーションや、升山和明作品のほか、解剖室を使った塩田千春のガラス作品「Cell(細胞)」シリーズなど、11組の作品が展示されている。

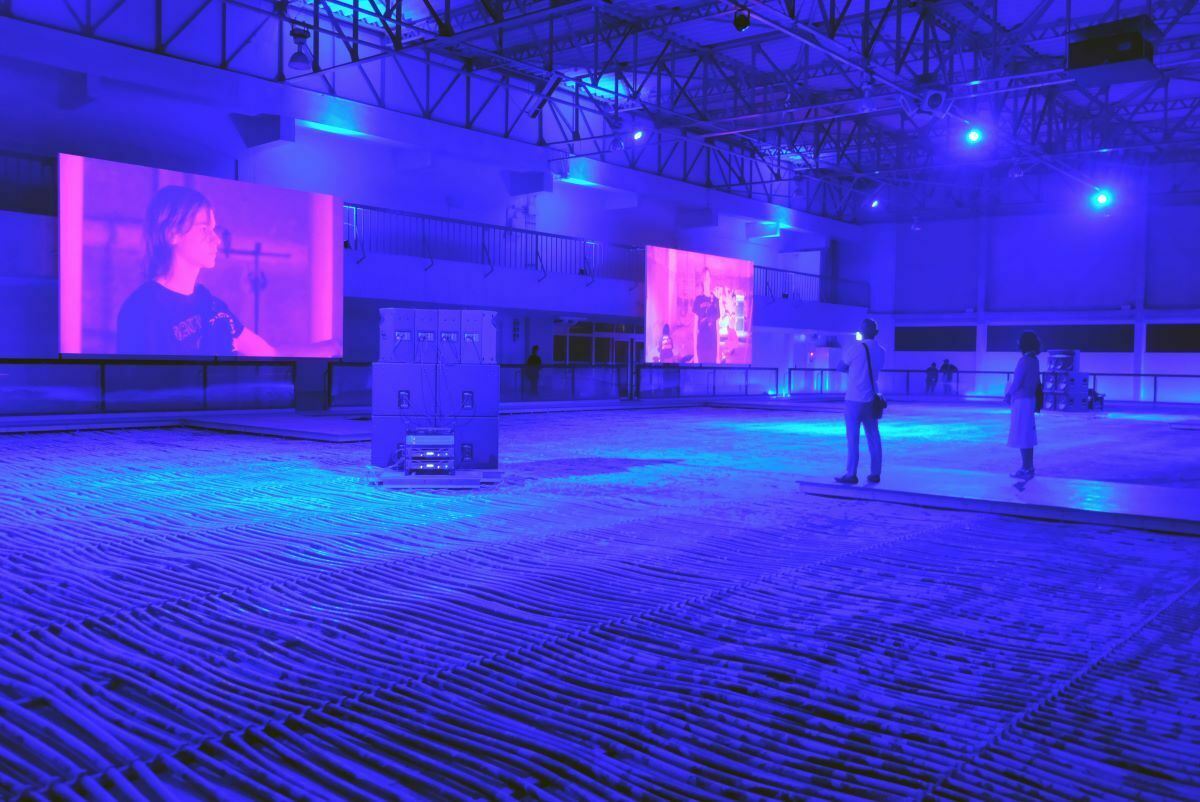

このほかにも、2022年3月に閉館した旧一宮市スケート場では、広い空間を利用したアンネ・イムホフのインスタレーションが、一宮の産業をいまも支える織機を収蔵・展示する豊島記念資料館では、遠藤薫のインスタレーションが、それぞれ展示されている。遠藤薫の作品は、この一宮の毛織物産業と縁の深い羊をテーマに据えたものだ。作品だけでなく、建物や周囲の環境、歴史などにも心を寄せて鑑賞しよう。

そして、一宮市の会場で見逃せないが、元工場をリノベーションしたギャラリー「のこぎり二」の塩田千春《糸をたどって》だ。塩田の代名詞ともなっている赤い糸が織機と融合し、糸巻きを取り込んだダイナミックなインスタレーションは圧巻。「のこぎり二」は一宮市の他の会場と若干離れているものの、ぜひ訪れてほしい場所だ。

■常滑市

やきものの街として知られる常滑市の会場では、その歴史から土や大地に焦点を当てる作品が多く展示されている。

かつては大きな土管を大量に製造していた旧丸利陶管では、その広い空間を活かしたデルシー・モレロスの《祈り、地平線、常滑》が展示されている。空間いっぱいに敷き詰められているのは、常滑の粘土を使ったクッキー。豊穣の印としてクッキーを土に埋め、感謝を捧げるというアンデス山脈の一部に伝わる風習に着想を得た作品だ。シナモンやクローブなどスパイスの香りがほのかに漂う。

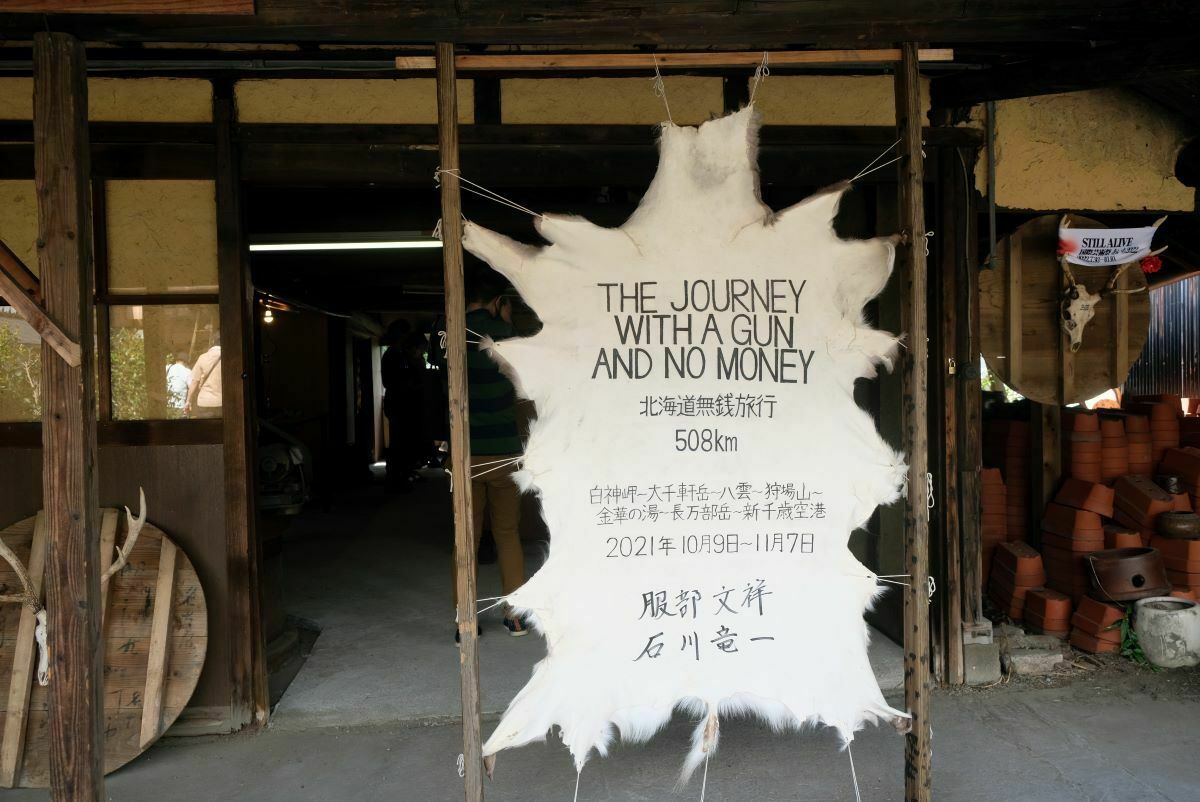

服部文祥+石川竜一は、所持金を持たず、食料は現地調達でまかなった二人の2021年秋に行った北海道旅行の行程がインスタレーションとして展示されている。

かつての旧急須店舗・旧鮮魚店を会場に、尾花賢一はインスタレーションを制作。イチジクの栽培に精を出すオーナーの個人史や、その土地の歴史や伝承を聞き出し「イチジク男」というストーリーを作り出した。旧青木製陶所のフロレンシア・サディール《泥の雨》は、常滑の土を使って作り上げた1万2線個以上のボールを使って作られたものだ。

冒頭でも触れたが、本芸術祭は会場が複数あり、今回紹介した作品も一部でしかない。作品をくまなく鑑賞したい場合は、たっぷりと時間を確保して出かけよう。アート作品だけでなく愛知県の各地域の魅力にも改めて知ることができる芸術祭。可能ならば数日滞在して、愛知県を心ゆくまで楽しんでみよう。

取材・文:浦島茂世

【開催情報】

「あいち2022」

7月30日(土)~10月10日(月・祝)、愛知芸術文化センター、名古屋市有松地区、一宮市、常滑市にて開催

※愛知芸術センター会場・一宮市会場は月曜休館(祝休日除く)、名古屋市有松地区会場・常滑市会場は水曜休館

https://aichitriennale.jp/

フォトギャラリー(26件)

すべて見る