講談の名作「荒川十太夫」が新作歌舞伎に、多彩な演目が届けられた『芸術祭十月大歌舞伎』初日レポート

ステージ

ニュース

第一部『荒川十太夫』荒川十太夫=尾上松緑 提供:松竹(株)

続きを読むフォトギャラリー(11件)

すべて見る『芸術祭十月大歌舞伎』が10月4日に東京・歌舞伎座で開幕。その初日レポートが到着した。

芸術祭と冠しての3年ぶりの開催となる10月公演。中村梅玉らが出演し、芸術の秋に相応しい多彩な演目が届けられた。

第一部は、能「紅葉狩」をもとに萩原雪夫が創作した歌舞伎舞踊『鬼揃紅葉狩(おにぞろいもみじがり)』。平成6(1994)年12月に三代目市川猿之助(現・猿翁)が新たな工夫を加え上演し、「三代猿之助四十八撰」の一つに数えられる作品だ。

幕が開くと、舞台は紅葉が美しい秋真っ盛りの信濃国戸隠山。従者を連れて紅葉狩にやってきた平維茂(松本幸四郎)が、美しい姫君更科の前(市川猿之助)に出会い、維茂たちは誘われるままに盃を重ねていく。更科の前が艶やかな舞を披露すると維茂とともに観客もうっとりと心を奪われる。やがて維茂がまどろんでしまうと、様子をうかがっていた姫たちは鬼女に豹変し…。舞台に神女八百媛(中村雀右衛門)が登場するとスッと空気が引き締まりどこか神聖な雰囲気が漂った。

後半は維茂たちと鬼女とのダイナミックな立廻りが展開。更科の前に付き従う侍女たちも全員が鬼女となり後半の激しい戦いに参加するこの演出は本作ならでは。大量の紅葉の葉が舞い散る中、猿之助演じる迫力満点の鬼女と、幸四郎演じる凛々しい維茂との立廻りに目が釘付けとなった。能の高雅さと歌舞伎舞踊の華麗さを融合した、澤瀉屋の家の芸に相応しい変化に富み勢い溢れる一幕に劇場は大いに盛り上がった。

続いては、『荒川十太夫(あらかわじゅうだゆう)』。「赤穂義士外伝」の一つで、講談師で人間国宝の神田松鯉が得意とする講談の名作を新作歌舞伎として上演。松鯉や神田伯山とも親交のある尾上松緑が荒川十太夫を勤める。

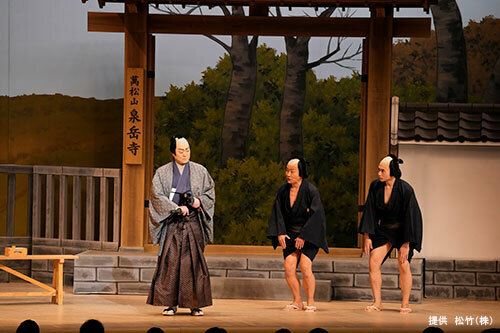

舞台は十太夫が介錯をつとめた、赤穂義士堀部安兵衛(市川猿之助)の切腹の回想場面から始まり、物語の展開に深くかかわる印象的な場面から一転、舞台は赤穂浪士の七回忌の墓参に多くの人が行きかう泉岳寺に。十太夫は下級武士に似合わしくない身形で登場し、偶然居合わせた松平家目付役の杉田五左衛門に咎められ…。松平隠岐守邸奥庭の場面では、松緑演じる十太夫の苦悩を滲ませつつも武士としての覚悟を感じる姿、絞り出すような熱のこもったセリフ一言一言が人々の心を揺さぶる。そして舞台上の緊迫感が劇場空間を埋めると、観客は固唾をのんで十太夫の物語を見守った。

講談の『荒川十太夫』について「初めて聴いたとき、目の裏に映像がぼんやり浮かんできて、聴き終わる前にこの作品を歌舞伎にしたいと思った」と取材会で語るほど本作への熱い思いを秘めた松緑。「それぞれの登場人物が意味をもち、全員の心のうねりで一つの物語をつくれるようにしたい」という言葉の通り、講談では一人の人間が演じていた様々な役をそれぞれの俳優が演じることで想いが重なり合い、物語が新たな形をもって立体的に舞台上に立ち上がった。新作ではありつつ、まるで古典作品のような味わいを感じさせる充実の舞台に大きな拍手が送られた。

客席に笑顔があふれた第二部

第二部は、『祇園恋づくし(ぎおんこいづくし)』で幕を開けた。日本の三大祭の一つ「祇園祭」を背景にした本作。今年7月に大阪松竹座で中村鴈治郎の大津屋次郎八/大津屋女房おつぎ、松本幸四郎の指物師留五郎/芸妓染香の配役で一人二役の早替りにて上演された本作が、早くも同じ配役で歌舞伎座に登場する。

幕が開くと舞台は京都の茶道具屋。主人の次郎八(鴈治郎)から祭見物に誘われ逗留している江戸の指物師留五郎(幸四郎)は持ち前の江戸っ子気質に加え、言葉も違う京都は居心地が悪いと江戸に帰ろうとしてしまう。次郎八が出かけたかと思うと、女房おつぎの姿に早替りした鴈治郎がすぐに登場し場内には拍手が巻き起こった。続く岩本楼のお座敷の場面では、男前な留五郎から一変、芸妓染香の姿で登場した幸四郎に拍手が。染香にぞっこんの次郎八が情熱的に口説く様子と、何とかその場を乗り切ろうと逃げ回る染香の様子が客席の笑いを誘う。最大の見どころでもある次郎八と留五郎のお国自慢の場面では、風情ある京都の川床を舞台に流れるようなセリフの応酬が次々と繰り出された。

鴈治郎が取材会で「京都の祇園祭の風情などが東京の方々にも伝われば」と語った通り、京の香り漂う芝居を披露し、「その芸術的な笑いに感激した」と語った幸四郎は「“言葉”で皆様の気持ちを(京都と江戸で)あちこち揺さぶることを目標に」という言葉の通り、巧みに人々の心をつかんだ。舞台全編を通してどこからともなく聞こえてくる祇園祭の音色も心地よく、明るく賑やかな空気の中、穏やかな笑いに包まれた一幕となった。

続いては、松羽目物の舞踊『釣女(つりおんな)』。ユーモラスな内容の中に松羽目物らしい味わいが求められる演目だ。常磐津のゆったりと重厚な音が心地よく響く中、舞台に登場したのは太郎冠者(尾上松緑)と大名某(中村歌昇)。二人は妻を持とうと縁結びの神と名高い西宮の戎神社に参拝する。大名は釣竿をさげると、早速世にも美しい上臈(市川笑也)を吊り上げる。これを見た太郎冠者は、自分も美しい妻を娶りたいと釣竿をさげるが…。

太郎冠者と大名二人の可笑しみ溢れるやりとりに客席からは絶えず笑いがこぼれ、太郎冠者の釣り上げた醜女(松本幸四郎)はそのこしらえが笑いを誘うが、愛嬌のある純真な心をもった様子が愛おしく、どこか品格も感じられた。松緑演じる太郎冠者が醜女から逃げ回る様子は面白み満載の場面。終始客席に笑顔があふれる第二部となった。

中村梅玉が27年ぶりに光源氏を勤める『源氏物語 夕顔の巻』

第三部は、『源氏物語 夕顔の巻(げんじものがたり ゆうがおのまき)』で幕を開けた。紫式部が著した「源氏物語」は日本最古のラブストーリーとも言われ、小説や漫画、映像化など現在でも人気を誇る。今回上演するのは平成7(1995)年9月に初演された光源氏、夕顔、そして六條御息所、三人の思いが交錯し展開する舞踊劇「夕顔の巻」。正妻の葵上と馴染めず、心の安らぎを他の女性に求める日々を送る光源氏は六條に住む御息所のもとへ通っていたある日、夕顔が咲く家にひっそりと住む女に心惹かれていく。

舞台は仲秋の名月の夜。光源氏(中村梅玉)は惟光(片岡市蔵)を供に連れ、意中の夕顔の屋敷にやってくる。ただそこに存在するだけで気品あふれる源氏の姿に、客席からはため息が。月の光に幻想的に照らされる中、出迎えた夕顔(片岡孝太郎)が光源氏から与えられた装束を身にまとい舞を披露すると観客はさらに物語の世界へいざなわれる。二人が連舞を舞う中、舞台は清涼殿に。怪しげな気配と共に六條御息所(中村魁春)が現れ、嫉妬の念に支配されながらも品格を損なわない六條御息所の洗練された姿が強烈な印象を残した。やがて六條御息所は姿を消すが…。

27年ぶりに二度目となる光源氏を勤める梅玉は「今また貴公子を演じられることに喜びを感じる」と久々の光源氏役への思いを明かした。「生霊が出て来る話を舞踊劇で華やかに見せるのが、歌舞伎の良さ。風情を楽しんでほしい」と語る通り、華やかさと気品を損なわずに展開される幻想的な一幕に拍手が送られた。

続いては、世話物の傑作『盲長屋梅加賀鳶』。河竹黙阿弥が五代目尾上菊五郎のために書き下ろした作品で、今回は悪事を重ねる按摩の道玄を軸とした物語。中村芝翫が初役で竹垣道玄を勤める。按摩の道玄は人殺しもいとわない悪党で、平然と人を手にかけ立ち去るが、途中で煙草入れを落としてしまう。それを拾ったのが加賀鳶の頭・松蔵(中村梅玉)。様式美で魅せるこの場面が後の物語に大きく影響していく。

場面は盲長屋へと移り、舞台にはどこか薄暗いじっとりとした空気が流れる。按摩たちの可笑しみあるやり取りや、道玄のふてぶてしさが際立つ。しばらくして、姪のお朝の奉公先への強請を思いついた道玄は、言いがかりをつけて金を出させようとするが…。

「長屋でどうにかその日を生きる江戸の人々の世界に、現代のお客様をお誘いしたい」と意欲を見せる芝翫は、ずっと憧れていた作品だと話す本作で悪の魅力を存分に発揮し、人々を惹きつける。道玄が次第に図太い本性を現していく様子や、心地よいせりふ、闇のなかで探り合うユーモラスなだんまりなど、目にも耳にも楽しく、江戸の市井に生きる人々の息吹を感じる舞台に、芸術の秋を堪能できる『芸術祭十月大歌舞伎』の初日となった。

『芸術祭十月大歌舞伎』は10月27日まで上演中。

『芸術祭十月大歌舞伎』の詳細はこちら:

https://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/play/794

チケット購入リンク:

https://w.pia.jp/t/kabukiza/

写真提供:松竹(株)

※無断転載禁止

フォトギャラリー(11件)

すべて見る