史上最大規模の『岡本太郎展』をレポート! 既成概念を打ち壊し幅広く活躍したその活動の全貌に迫る

アート

ニュース

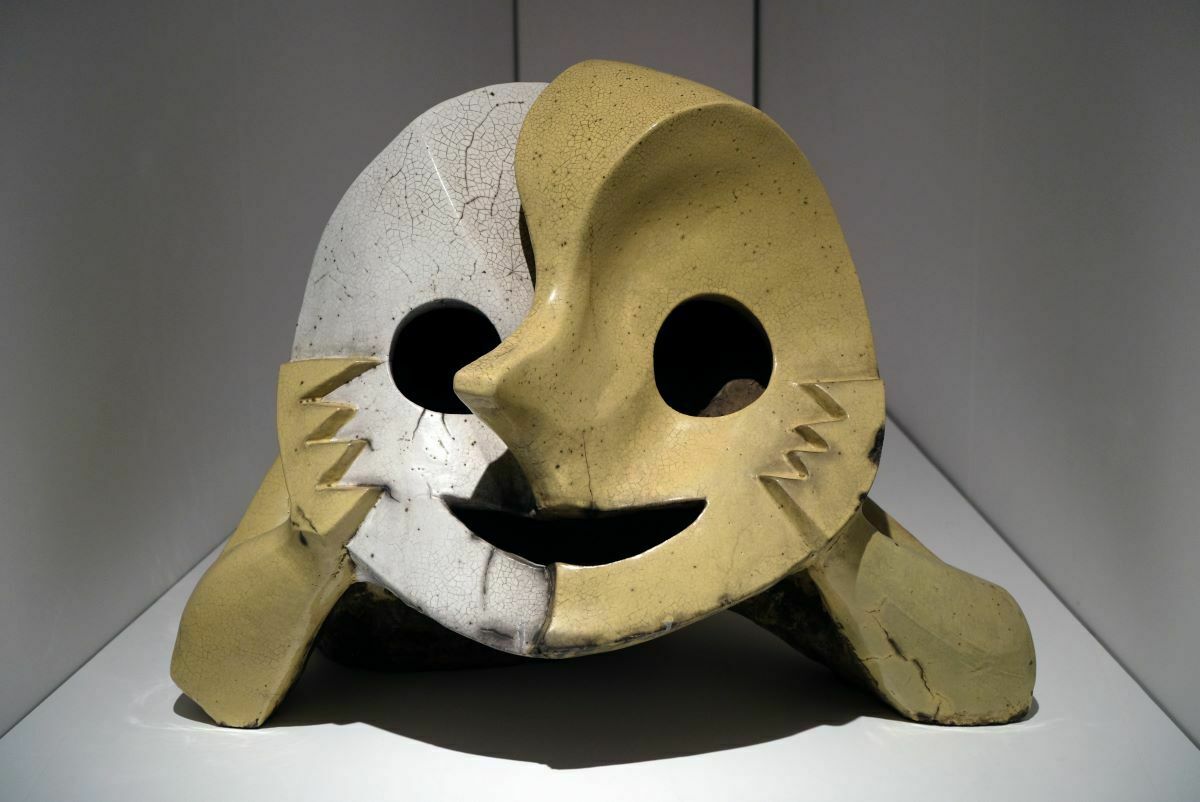

左奥:《森の掟》1950年 川崎市岡本太郎美術館蔵 手前:《若い夢》1974年 川崎市岡本太郎美術館蔵

続きを読むフォトギャラリー(15件)

すべて見る史上最大規模となる岡本太郎の回顧展『展覧会 岡本太郎』が、東京都美術館で12月28日(水)まで開催されている。先に開催された大阪会場とは大きく異なる構成で、代表作のほか新発見された作品も公開される。

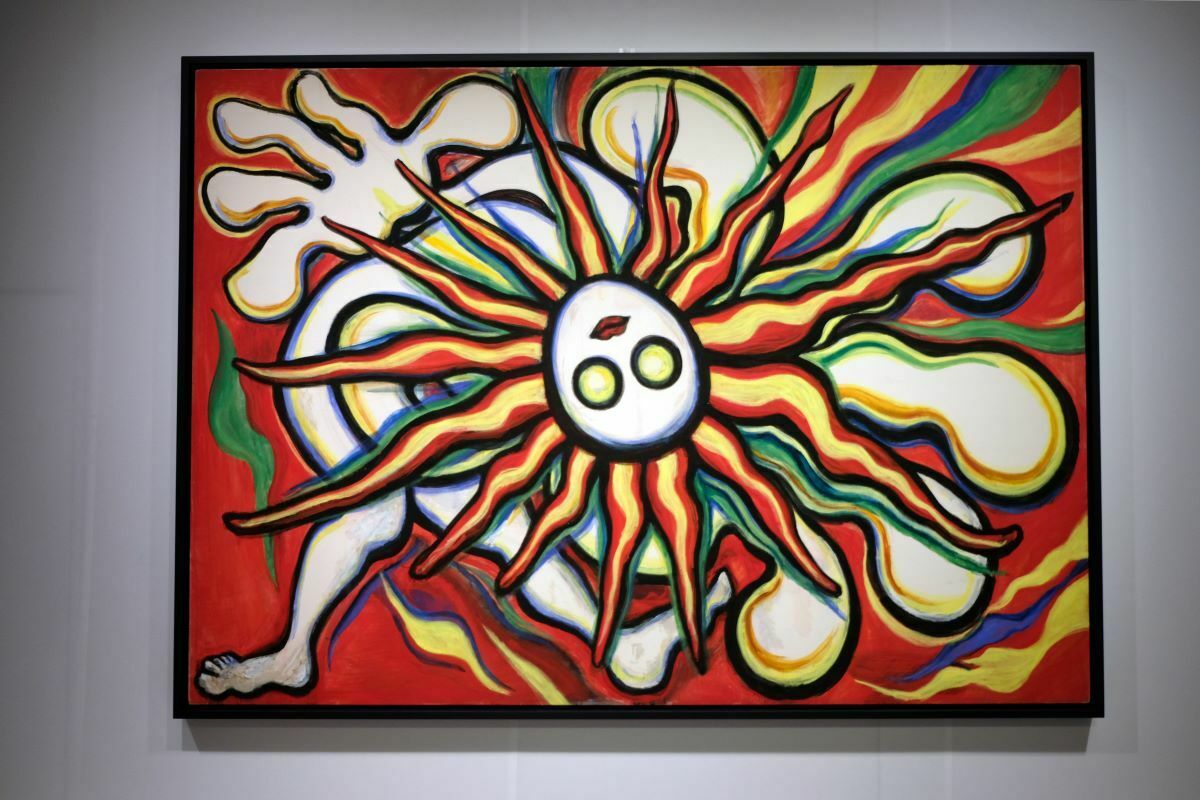

《太陽の塔》や《明日の神話》などの巨大なパブリックアート、人々を鼓舞する数々の著作、そして積極的なテレビ出演などで、没後25年以上経過してもなお強い存在感を持つ岡本太郎(1911~1996年)。CMに出演した歳、彼が叫んだ「芸術は爆発だ!」のフレーズは流行語にもなった。同展は、この岡本太郎について網羅的に紹介するもの。大阪、東京をへて愛知へも巡回するが、どの展覧会も構成を変えていくという。

東京展は制作年代順に6章構成をとる。しかし、第1章に入る前に通されるのは岡本太郎のエッセンスが詰まった作品群がならぶ空間。代表作の《森の掟》や《重工業》などが展示された空間は、特に順路を定められていない。鑑賞者は制作の背景や文脈を気にすることなく、自由に岡本太郎の作品そのものと向き合うことができる。《重工業》は1949年、《森の掟》は1950年に東京都美術館で開催された二科展にそれぞれ出品された作品だ。

第1章「岡本太郎誕生ーパリ時代」では、漫画家の岡本一平を父に、歌人で小説家の岡本かの子を母に持つ太郎のパリ時代に焦点を当てる。残念なことに、パリ時代の作品は青山の自宅が空襲で焼失してしまったため、現在まで残っている作品は多くない。

しかし、先日、岡本太郎の作品と推定される作品3点がパリで発見され、この巡回展で初公開されることとなった。本章では、この新発見された作品3点と再制作の初期作品4点で太郎のパリ時代を振り返る。

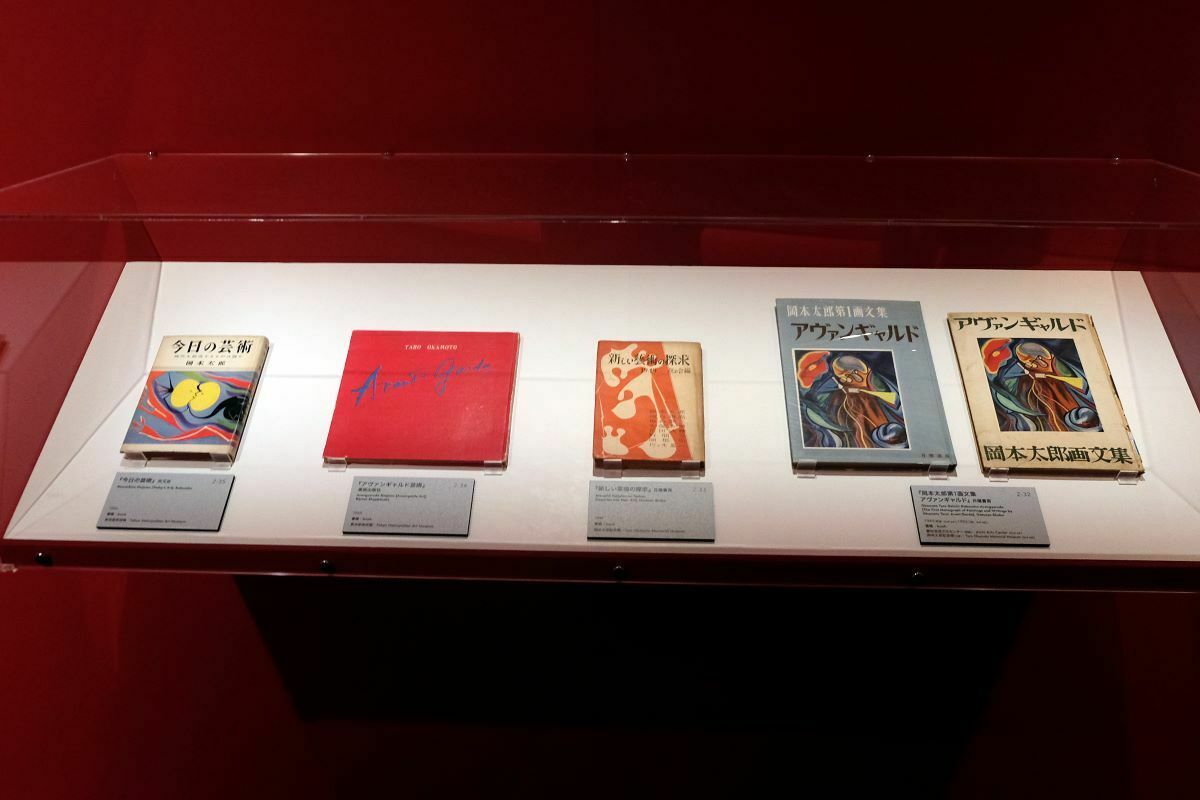

第二次世界大戦が勃発し、日本に帰国した太郎は中国で4年にわたる軍務と俘虜生活を送ることとなった。第2章「創造の孤独 —日本の文化を挑発する—」では、復員後の彼の精力的な活動を振り返る。対立する要素を矛盾したまま共存させる「対極主義」を掲げて前衛芸術運動を始めた太郎は、芸術だけでなく執筆も盛んに行った。著書『今日の芸術』はベストセラーとなるなど、その力強いエネルギーは早くも人々の心を掴んでいた。

《燃える人》は、1954年に起こった第五福竜丸事件に取材した作品のひとつ。左下には、《明日の神話》にも登場する、擬人化したされた第五福竜丸も見える。

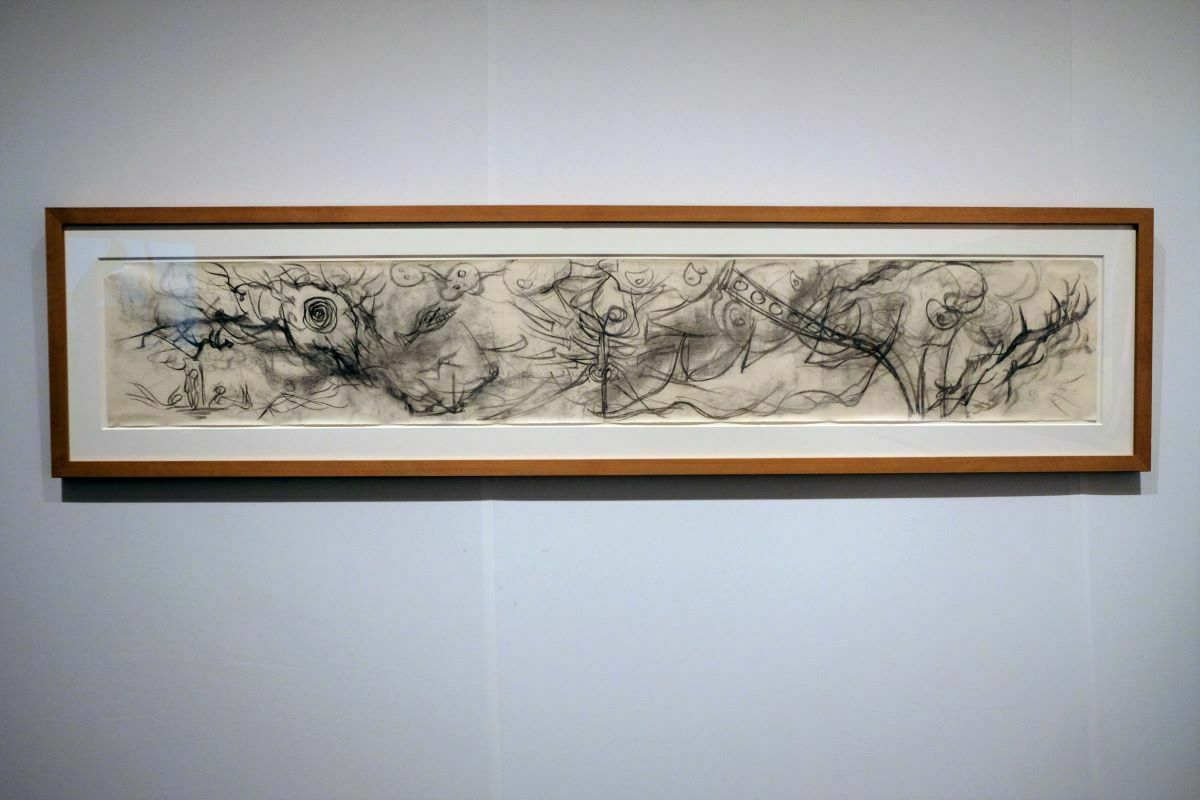

岡本太郎は、1951年に訪れた東京国立博物館で縄文土器と出会い、そのフォルムに圧倒され、日本文化への関心も深めていく。第3章「人間の根源」では、興味関心の世界を貪欲に広げていく太郎を追っていく。国内外の文化や様々な芸術の潮流から影響を受け、うねるような黒くて装飾的な線が覆う作品の変化にも注目したい。

大衆にダイレクトに語りかける岡本太郎のパブリックアート

岡本太郎は、所有されることにより作品が公開されなくなることを懸念し、生涯、その作品をほとんど売らなかったことで知られている。作品が広く公開されることを望んだ太郎は、積極的にパブリックアートを手掛け、全国各地70ヶ所以上に設置されることとなった。第4章「大衆の中の芸術」では、パブリックアートやプロダクトデザインなど大衆に寄り添った太郎の姿を見ていく。

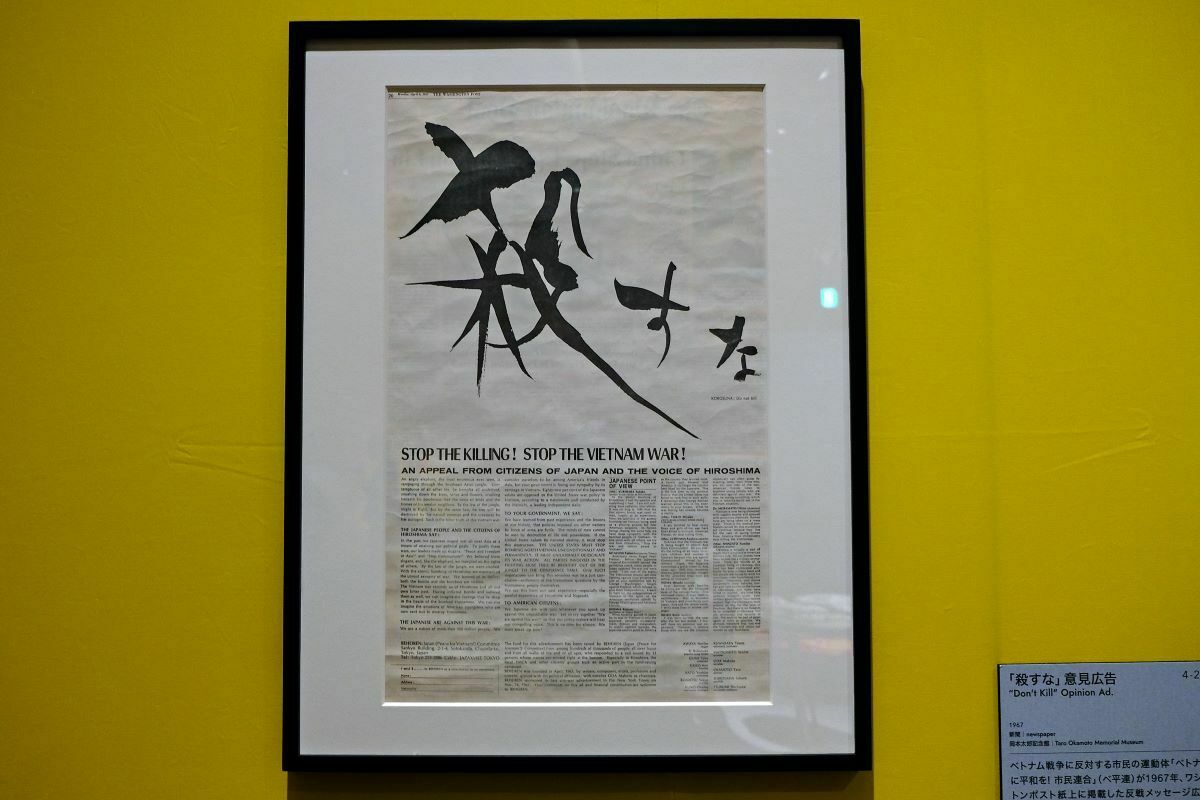

「殺すな」の意見広告は1967年にワシントン・ポスト紙に掲載された反戦メッセージ広告。「殺すな」の文字を岡本太郎が揮毫している。

第5章「ふたつの太陽―《太陽の塔》と《明日の神話》」は、岡本太郎の代表作となっている《太陽の塔》と《明日の神話》をあわせて紹介する。生物の進化、そして進化した人類が開発した核がそれぞれのテーマの二つの巨大プロジェクトは、同時進行で構想されていたという。

そして、最終章となる第6章「黒い眼の深淵 —つき抜けた孤独—」は、80年代の作品を中心に紹介。絶筆となった《雷人》は未完の作品であるものの、力強い描線が印象的だ。

常に力強く、人々の心をひきつけてきた岡本太郎。彼の全貌に迫ることができる、充実した内容の展覧会だ。

取材・文:浦島茂世

【開催情報】

『展覧会 岡本太郎』

2022年10月18日(火)~12月28日(水)、東京都美術館にて開催

※日時指定予約制

https://taro2022.jp/

フォトギャラリー(15件)

すべて見る