文化としての「遊び」とはどのようなものだったのか? 『遊びの美』12月17日より開催

アート

ニュース

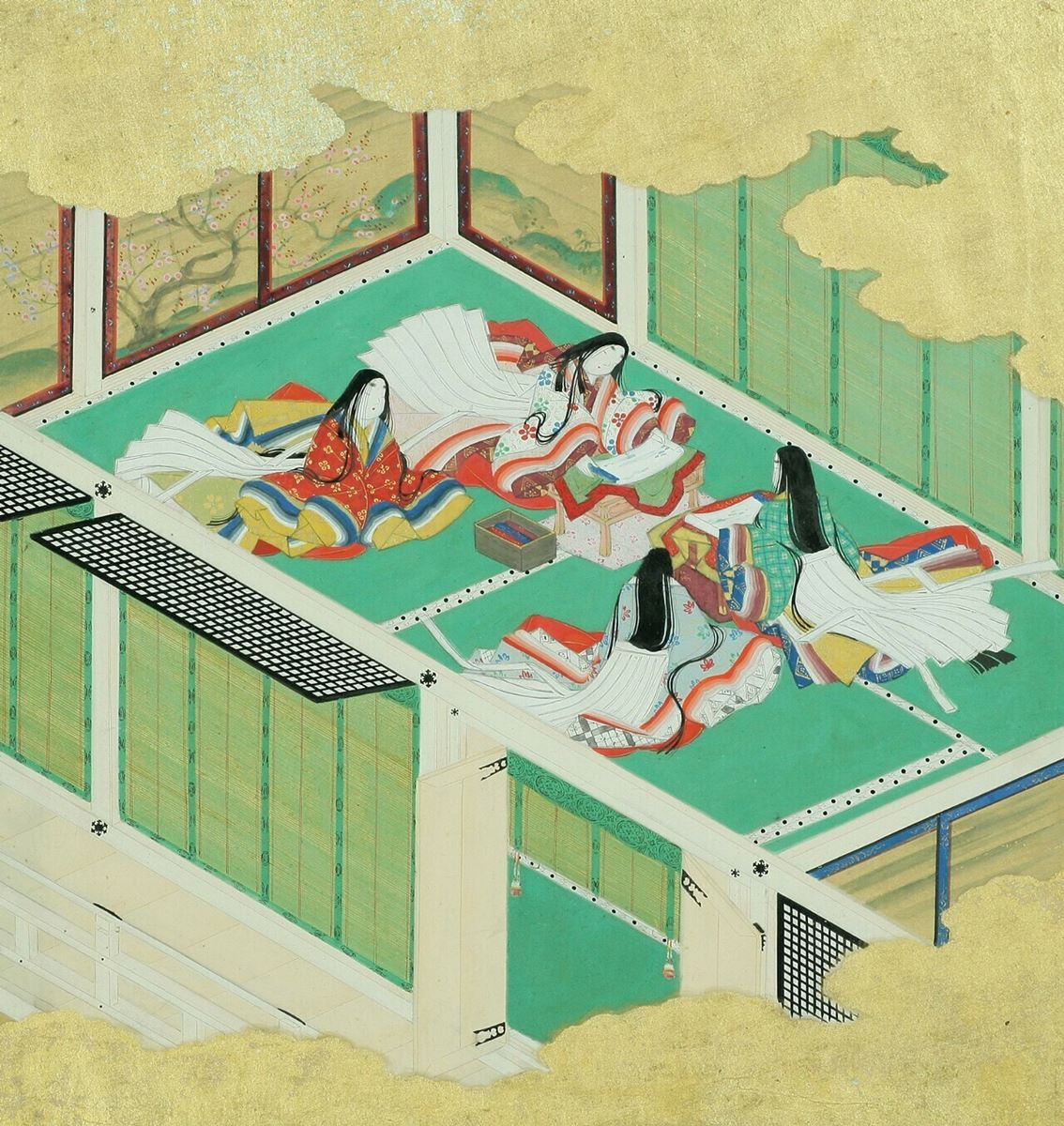

重要美術品《桜下蹴鞠図屏風》(右隻)日本・江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

続きを読むフォトギャラリー(5件)

すべて見る日本と東洋の多彩な古美術コレクションを誇る東京・港区の根津美術館では、12月17日(土)から2023年2月5日(日)まで、文化としての「遊び」をテーマに館蔵品を紹介する展覧会が開催される。

同展が注目するのは、歴史に目を向けて見れば、遊びとは単なる遊楽ではなく、必要な教養を高めることや、求められる技芸を磨くことなどにも直結していたという点だ。

たとえば、平安時代の公家が興じた「歌合(うたあわせ)」は、左右に分かれて和歌を詠み、優劣を競い合うもの。遊びであると同時に、歌を詠むことでコミュニケーションをはかり、また必須の教養だった和歌の上達に努めることにもつながったという。同時代に公家の間で盛んだった蹴鞠(けまり)も、屋外で楽しむスポーツだったものが、やがて鞠道(きくどう)として形式が整えられ、ひとつの技芸となっていく。

武家社会になると、乗馬や弓矢の技術を競う「犬追物(いぬおうもの)」や狩猟は、武芸の鍛錬という役割をもち、また江戸時代の庶民にとっては、娯楽や観光もかねた祭礼への参加や社寺参詣は、共同体の結束を高め、見聞を広めることにも寄与したという。

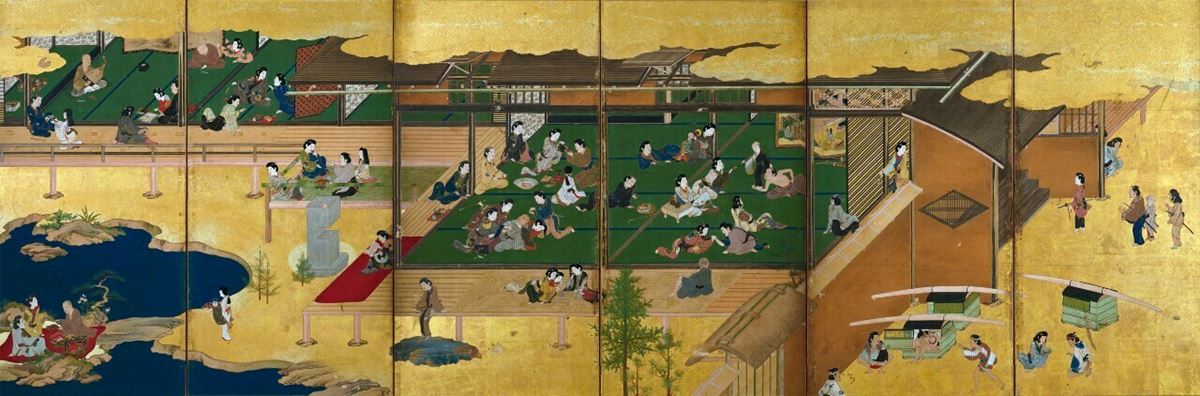

楽しみとして日々の暮らしに潤いを与えると同時に、社会の中でより良く生きるための術を身につける手段でもある遊び。同展では、そんな遊びの様々な諸相を見せてくれる絵画や古筆が並ぶ。桜の花の下、蹴鞠を競う公家たちの優美な姿が印象的な重要美術品《桜下蹴鞠図屏風》や、源頼朝が富士の裾野で繰り広げた「巻狩り」を描いた《曾我物語図屏風》、遊離の遊興を描いた《邸内遊楽図屏風》など、緻密に描き込まれた華麗な金屏風の共演は見応えがある。新春を迎えるにふさわしい華やかさをもった好企画である。

<開催情報>

企画展『遊びの美』

会期:2022年12月17日(土)~2023年2月5日(日)

会場:根津美術館

時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜(1月9日は開館)、12月26日(月)~1月4日(水)、1月10日(火)

料金:オンライン日時指定予約 一般1300円、大高1000円

美術館公式サイト:

https://www.nezu-muse.or.jp/

フォトギャラリー(5件)

すべて見る