“戦場記者”須賀川拓が信じるもの。「このひとつひとつの積み重ねが、世界を、社会をいい方向へ変えてくれる」

映画

インタビュー

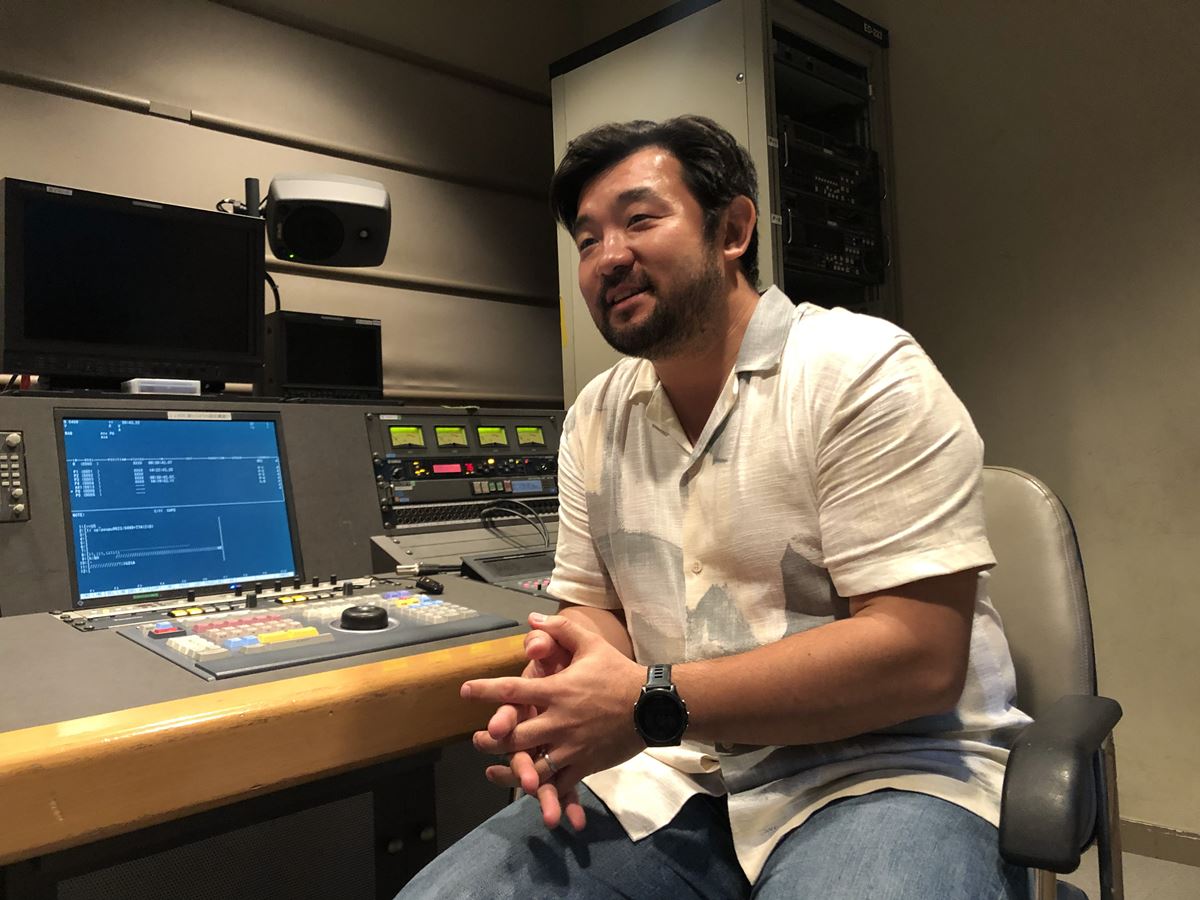

須賀川拓

続きを読むフォトギャラリー(12件)

すべて見るJNN中東支局長という肩書ながら、中東のみならず、世界各地を飛び回って、戦場や紛争地の現実をニュースで発信しているTBSテレビ特派員、須賀川拓。

映画『戦場記者』は、今やYouTubeでもよく知られる存在となった彼の取材記録であるとともに、記者、須賀川拓にも焦点を当てたドキュメンタリーだ。

世界の戦地を周り、取材し続ける彼は現地で何を感じ、厳しい現実を前に何を思うのか?

この日はJNN中東支局長のデスクのあるロンドンにいた須賀川本人にリモートで話を聞いた。

映画ならば、現地で見聞きしたことを

そのまま伝えることができる

はじめに作品の裏側に少し触れると、本作『戦場記者』の監督は、須賀川本人。つまり、クレジットだけで判断すると、戦場記者としての自分を自分で描いたことになる。

ただ、作品を観れば分かることだが、実際の作品のニュアンスは少々異なる。このような形になった経緯をまず聞いた。

「自分で自分を描くなんて“どれだけ自己愛が強いんだ”とかの意見があるのはごもっとも。さすがに僕も自分を全編にわたって編集して描くとなるとかなり“痛い人”になってしまうことは認識していました(笑)。

まず、今回の『戦場記者』は、前段として今年のTBSドキュメンタリー映画祭で発表した『戦争の狂気 中東特派員が見たガザ紛争の現実』があります。その後、この作品を基軸に新たな作品ができないかとなったときに、もっと僕自身が前に出たらいいのではないかという意見が出たんです。戦場記者として僕が考えていることや感じていることをもっと前面に出してもいいのではと。

そういう意見をいただいたことは素直にありがたい。そう思う一方でこう思いました。“自分がディレクターで自分をフィーチャーすることはありえない”と。

ですから、今回の場合、第三者として協力ディレクターの方に入っていただいています。実際に戦地で取材してリポートしている様子は自分で編集しているんですけど、それ以外のところ、たとえば僕が戦地で感じていることをインタビューに答えているところなどは、協力ディレクターに主体になってまとめてもらっています。

ただ、そう振り分けてもやっぱり気持ち悪いというか。編集時も自分のインタビューのところに来ると聞いてられない(苦笑)。あまり僕自身が立ちすぎるのはよくないんじゃないか、もっと協力ディレクターが存在していることを前面に出した方がいいんじゃないかと、最後までこの問題に関しては修正を重ねていました。いまだに監督としてクレジットされていることがむずかゆくて心が落ち着きません(笑)」

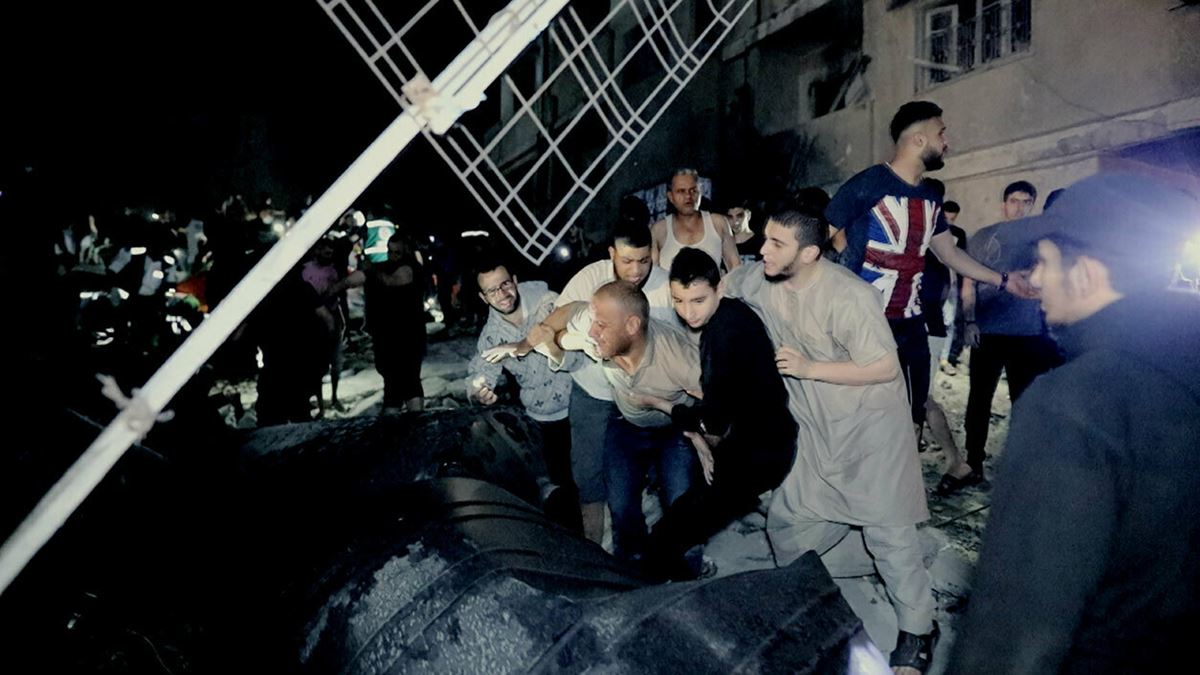

このような経緯で完成した作品で、メインに置かれるのは須賀川の取材日誌ともいうべき現地からのリポート。2021年5月、イスラエルとハマスの戦闘が激化したガザ、2022年2月、ロシア軍の軍事侵攻直後のウクライナおよびチョルノービリ原発、2022年8月、タリバン最高幹部へのインタビューを実現させたアフガニスタンなど、危険の伴う紛争地、戦場での取材が収められている。

「作品を作る上では、戦地で起きていることをちゃんと伝えたいと考えました。

そう言うと語弊があるんですけど、テレビのニュースでのリポートというのは、尺の制限があって伝えられることは一部に限られてしまう。たとえば、爆撃を受けて家族を失った方がいらっしゃるとする。その場合、爆撃された家のショットがあって、遺族と周囲の人々のコメントぐらいで終わってしまうことがほとんど。その出来事のメインの要素だけしか伝えられない。でも、実際は遺族にはそれまでの歩みがあって、亡くなった人にも人生のストーリーがある。当然ですけど、一部分だけでは語り尽くせないことがいっぱいある。

今回は映画ですから、テレビの宿命である瞬間、瞬間を切り取ることにとらわれる必要はない。現地で僕が目の当たりにしたこと、人々から聞いたことをそのまま描くことで、戦場のリアルを、戦地の現実をそのまま伝えられればと思いました」

見て見ぬふりすらもされない

アフガニスタンの“橋の下”の惨状

須賀川の言葉どおり、通常のニュース報道ではこぼれ落ちてしまいそうな名もなき人々の生の声や、地上波ではちょっと流すのが難しい悲惨な映像も収められている。とりわけ強烈な印象を残すのが、いまだ混乱の続くアフガニスタンからのレポート。貧困と薬物が蔓延する今のアフガニスタン社会の縮図と言っていい、どこにも行き場のないドラッグ中毒者たちが数千人集まった橋の下の光景は、衝撃を受けるに違いない。須賀川はそこにも臆することなく足を踏み入れる。

「ショッキングな映像ですけど、こういうことをちゃんと見せないとアフガニスタンの現実は伝わらない。

だから、この話を聞いたときに、行こうと決めていました。

あの橋の下は、もうこの世の終わりというか、人々はカメラに撮られようともうどうでもよくなっていて、目の前で薬物を吸い始める。“人間はここまで自暴自棄になってしまうのか”と思ったし、リポートでいろいろとしゃべってますけど、気持ちとしてはもう言葉を失いました。

なによりショックだったのは、周りにいる人たちが完全に無関心なんです。映像を見てもらえれば分かるように、あの橋はかなり人や車の往来がある。でも、誰も気にかけていない。誰もいない僻地や離島ではない、街のど真ん中にあるのに、完全に社会から断絶されている。

見て見ぬふりならまだ分かるんです。たとえば、日本ならば公園にホームレスの方がいたら、どんな印象にしても、いずれにしてもその存在に気づくじゃないですか。なにかしら関心を寄せると思うんです。

でも、アフガニスタンのあの場所とあそこにいる人々は、見て見ぬふりもされない。完全にシャットアウトされていて目隠しされたような状態になっている。だから、社会問題にすらならない。本当に暗澹たる気持ちになりました」

感情に訴えかけるだけではない

ファクトを重視する理由

今回の作品では、戦地の現地取材のみならず、その場所に落とされた爆弾の威力や使用された兵器などの調査取材も記録されている。「そこまで調べる必要はないのでは?」とこちらが思うことも調べあげていることに驚かされる。

「これは僕の性格で、いろいろなところに興味がいって、知りたくなってしまうんですね(笑)。でも、記者のほとんどはそうだと思います。現場に行って現状を撮って、被害者の話を聞いて、“はい終わり”という人はいないと思います。みなさん、そこから裏にどんなことがあるのかとか調べ尽くしていく。

ただ、僕自身はかなり意識して力を入れているところはあります。というのも、戦争報道であれば、現場に行って被害者に話を聞き、亡くなった方の写真を見せるみたい流れで報じられるのがパターンとしてある。実際に被害を受けた方々の言葉には重みがありますから、これはこれからも伝えていかなくてはならない。でも、一方で、このパターンでの報じ方は限界というか。遺族の話で感情に訴えるだけでは視聴者のみなさんにもう伝わらなくなってきているのではないかという、危惧があるんです。もっと訴求力を高めることが必要ではないかと。

そうなると、たとえばどのような爆弾が落とされたのかといったファクトが重要で。今回、爆弾処理の現場を取材してますけど、ああいう形で現地に落ちた爆弾がどのような威力をもっていたのかが想像できると、よりその出来事が身近に感じられると思うんです。そのような想像ができると遺族の悲しみや苦しみ、悔しさといったこともより伝わってくるのではないかと。

なので、僕自身、確かに意識はしているんですけど、これまでの記者さんもこうした細かい取材をしてきていると思います。ただ、それを発表する場というのがテレビの限られた報道の枠ではなかなかなかった。それが今ネットやこの映画のように発表できる場ができたので、こういう細かいところまで調べ尽くして、重層的に起きたことを伝えるような報道はこれからどんどん増えていくと思います」

戦地からの報道を続けることが

いったい何になるのか

世界各地の戦地を巡っているわけだが、権力者の思惑や意向によって、無関係の人々の命や生活が踏みにじられる現実がある。戦地での取材はやりきれないことの連続と想像するが、どのように気持ちを処理しているのだろうか?

「処理できていないと思います。

たとえば今回の映画では、イスラエルの攻撃によりガザで奥さんと子ども4人を亡くした男性が登場します。彼を哀しみから救うことは僕にはできない。無力だと思います。

そして、残酷な言い方になってしまいますけど、彼を忘れるわけではないけれども、心の片隅ぐらいに置いておかないと、僕自身も前には進んでいけない。僕も人間なので、そうしないと前を向けない。

もちろん、過去に取材で知り合った人たちとは、常時連絡を取り合ってはいます。だけど、一個人で抱えられるキャパシティは限りがある。だから、忘れるわけではないですけど、心の片隅に置いておかないと、次の取材へ向かうことができなくなってしまう。そこは割り切るしかない。

悲しいことですけど、僕らが報道を続けても世界で起きている紛争や戦争の問題が解決することはおそらくない。あまり言いたくないですけど、人間がいる以上、争いごとは未来永劫やまない。でも、僕は将来的に起きる戦争を踏みとどまらせたり、ガザで家族を失った彼のような人や国を、逃れるしかなくなった難民を、なるべく出さないようにすることはできると思っている。それを信じて報じていくしかない。

すべてを受けとめて、己のすべてをかけてこういった問題に取り組める人というのが世の中にはいます。中村哲さん(※パキスタンやアフガニスタンで医療活動に従事した医師。2019年にアフガニスタンで銃撃を受け命を落とした)などはそうだと思います。

でも、僕はそうはなれない。だから、自分のキャパを分かった上でやれることをやるしかないと思っています」

ひと昔前だったらきっとポンコツ記者

YouTubeや映画の場があることに感謝

テレビでは伝えきれない紛争地や戦場の中にいる人々の生の声をTBS公式YouTubeで積極的に配信。そうした功績が認められ、今年(2022年)、国際報道で優れた業績をあげたジャーナリストに贈られる「ボーン・上田記念国際記者賞」を受賞した。傍から見ると、この特派員という仕事が天職に映るが本人はどう感じているのだろうか?

「スポーツ局から始まって、報道局社会部原発担当、警視庁担当などを経てきたのですが、国内の報道の記者もやりがいはありました。今も昔もニュースの現場が好きです。そこはおそらく一生変わらないと思います。

ただ、現職(JNN中東支局長、TBSテレビ特派員)になって、ニュースの伝え方であったり、取材の手法であったりと、より自分の持ち味を生かせるようになったところはあると思います。

あと、誉められたことではないのですが、僕はある出来事を簡潔にまとめる能力がかなり怪しい。これはテレビの記者としては致命的なんです。たとえば現地の取材報告などは“1分でまとめて”とかが当たり前にできないといけない。でも、僕はいまだに苦手で(苦笑)。おそらくひと昔前だったら、リアルなポンコツ記者で配属を変えられていてもおかしくない(笑)。

YouTubeや今回の映画のような場があるから、記者としてなんとかやれているところがある。だから、今という時代のタイミングに救われている。いい時代に記者になれて感謝しています」

来年は40歳を迎えるが、今後をどう考えているのだろうか?

「今言われて気づきました。いや、最近も、サバを読んでいたわけではなく、普通に自分の年齢を間違えて周囲に言ってたんですよね(苦笑)。それぐらいあまり気にしていない。

体力が続く限りこの仕事をしたいだけで40歳だから何かということは特にないです。強いて目標を挙げるとすれば、今までやり続けてきたことをこれからもやり続けていきたい。このひとつひとつの積み重ねが後につながっていく。ひとつひとつの取材報告がもしかしたら少し世界を、社会を、いい方向へ変えるかもしれない。だから、これからも現地に行って取材して、それを伝える。このことをずっと続けていきたいんです」

取材・文:水上賢治

<作品情報>

『戦場記者』

上映中

公式サイト:

https://senjokisha.jp/

(C)TBSテレビ

フォトギャラリー(12件)

すべて見る