レジェンドの横顔 第5回 河村光庸から受け継いだもの 前編 藤井道人インタビュー

映画

ニュース

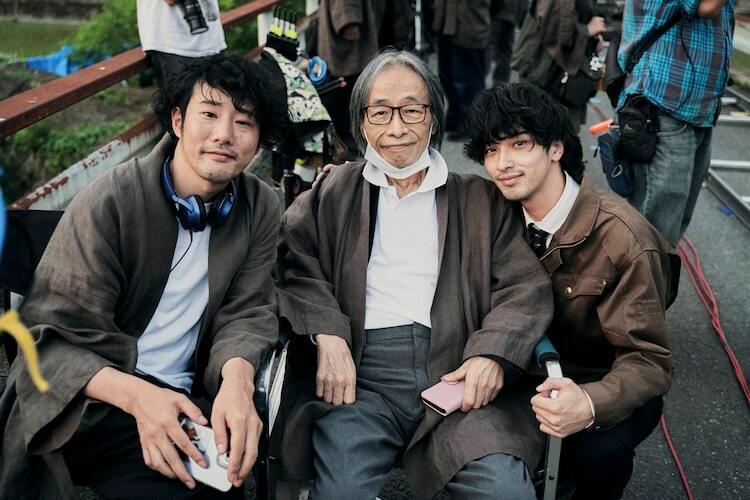

「ヴィレッジ」撮影現場にて、左から藤井道人、河村光庸、横浜流星。

映画プロデューサー・河村光庸が、2022年6月11日にこの世を去った。映画製作・配給を行うスターサンズの代表取締役社長であった河村は「あゝ、荒野」「愛しのアイリーン」などの話題作を手がけ、「新聞記者」で第43回日本アカデミー賞の最優秀作品賞を受賞。そのほかにも「宮本から君へ」「MOTHER マザー」「ヤクザと家族 The Family」「空白」などエッジーな映画を次々と世に送り出した。

映画ナタリーでは、河村が製作・企画・エグゼクティブプロデュースを担当し、横浜流星が主演を務めた新作「ヴィレッジ」の公開を2023年4月21日に控える映画監督・藤井道人にインタビュー。「新聞記者」「ヤクザと家族 The Family」やNetflixシリーズ「新聞記者」でタッグを組んだ河村の、知られざる“横顔”を語ってもらった。

取材・文 / SYO 撮影 / 二葉

危ないおじさんだなって最初は思った

──まずは改めて、河村さんとの出会いを教えてください。

あれは2019年だったかと思いますが、宮益坂のカフェに呼び出されました。初対面からずっと友達だったかのような感じで「おっすおすおす。これやろうよ」と「新聞記者」の企画書を渡されて……マジかよって(笑)。危ないおじさんだなって最初は思いました。帰り道にマネージャーさんに「やらないです」と言いましたね。

そしたら、数日後にまた河村さんから「会おうよ」と連絡が来て、「やろうよ。やっぱり藤井くんがいいんだ」と言われました。その場でもう一度断ったのですが、その後もう1回「会いたい」と。3回目の場で言われたのが「藤井くんみたいに政治に興味のない人間がやるべきなんだ」という言葉です。ここまで誘ってくれるならこれはもう縁だなと思って、お受けしました。向こうはただ単に監督がいなくて困っていただけだったと思いますが(笑)。それからは毎日のように連絡を取り合っていましたね。

──藤井さんが、河村さんに計3回も会った理由などはあったのでしょうか。

もとから「会わない」という選択肢がありませんでした。ひょっとしたらその時点で河村さんにうっすらと人間的な魅力を感じていたかもしれませんが、どちらかといえば「歳上の方が何回も会いたいと言ってくれるなら、それは大事にしなきゃな」という感覚でした。

──となると、「新聞記者」の制作過程で河村さんの魅力に気付いたという形でしょうか。

そうですね。僕が日本の社会政治に対して興味がなく、知らないことも多かったのですが、それを教えてくれたのも河村さんです。

震えながらトロフィーを握りしめていた

──本企画は「レジェンドの横顔」というシリーズです。河村さんのプロデューサーとしての手腕はもちろん、藤井さんしか知らないであろう河村さんの一面はありますか?

いっぱいありますよ。それこそ最初に言ってくれた「藤井くんだから撮るべきなんだ」という言葉は自分の中にしっかり残っています。あとはなんだろうな……「俺泣いちゃったよ」と言って全然泣いてないとか(笑)。

そうそう、河村さんは「要はやったもん勝ちです」という言葉が大好きでした。広島国際映画祭で「新聞記者」が上映されたとき、河村さんが壇上で行ったスピーチで「現政権の……」とかそういう話になっちゃったんです。僕は「いいよそういうのは、やめろよ」とか小さな声でやじってたんですが(笑)、河村さんがモゴモゴしゃべったあとに「ま、要はやったもの勝ちということですね」と言ったとき「かわいいな、この人」と思いました。

忘れられないエピソードでいうと、日本アカデミー賞の最優秀作品賞を獲ったときに河村さんが僕の横ですっごく震えながらトロフィーをぎゅっと握りしめていたこと。その光景を見たときに「この人と出会ってよかった」と思ったし、すごくうれしかったです。

あとは宣伝に人一倍厳しい人でした。宣伝チームに「全然違うよ!」と声を荒らげているときに初めてそんなに怒っている河村さんを見ました。僕には普段からずっと優しくて、一回も怒られたことがなかったから。チラシやポスターの文字の入れ方やキャッチコピー一つにしてもものすごくこだわりがあるし、この人は宣伝の脳みそがすごいんだなと感じました。ある意味、そこが河村さんの素顔を初めて見た瞬間だったかもしれません。

「知らないよ! 今そう思ったんだもん」

──2021年にスターサンズ映画祭で河村さんとご一緒した際、楽屋で「空白」のスポットをチェックされていたのですが判断がとにかく迅速で的確でした。

そういう一面がありながら、家にいると犬や子供に対して声が4オクターブくらい上がるんです(笑)。僕の娘を会わせたりするともうすっごい笑顔になって。人間らしい人でしたね。

「人間らしさ」でいうと、脚本開発のときもそう。基本的に「新聞記者」以降は脚本でも「直してほしい」と言われたことはないのですが、「新聞記者」の2回目の本打ち(脚本の打ち合わせ)のときくらいに脚本家たちに河村さんが「全然違うよ! こうだよ」とダメ出しをしたことがありました。その際に「あなたがこう直せといったからこうしたんです」と反論されたら「知らないよ! 今そう思ったんだもん」って(笑)。その河村さんの言葉を聞いたときに、この人は信用できるなと思いました。

議事録があるわけじゃないし、言った・言わないってどうでもいいじゃないですか。河村さんは赤字をそのまま反映するのではなく、本質を汲んで自分の色で直してほしかったんだと思うんです。自分の言った通りにされるのをすごく嫌がって、今見たものが面白いか・面白くないかで判断する人でしたね。もちろん、それで迷惑が掛かっている人もいるでしょうが、自分はその人間らしさが好きでした。

僕自身、映画「新聞記者」が12月末にオールアップして、1月2日に呼び出されて「次、何する?」と言われていますから(笑)。いやまだ仕上げも終わってないのにもう次の話するの!?と思いました。

──「ヤクザと家族 The Family」の始まりですね。

そうですね。河村さんはすごくせっかちな人で、ケータイの使い方も若干微妙なところがあってLINEとかも得意じゃないから、とにかく電話をかけてくるんです。出るまで永久に(笑)。

河村さんは本当にワンマンな人でしたから、自分の価値観を信じて突き進んでいましたね。外注作品は全然やらなくて、とにかく自分が面白いと思ったものをやる。

危なっかしくて、人間らしい

──河村さんは雑誌「EYESCREAM」然り、さまざまな事業を展開した方でもありました。

エリマキトカゲを流行らせたのも河村さんらしいし、そもそも星の砂を瓶に詰めて売った人ですからね。

──「スターサンズ」の社名の由来は、「星の砂」から来ていますね。

ネタの宝庫ですよね。河村さんって、映画の撮影前に行うお祓いがうまくできない人なんです。二礼二拍手一礼が何回やっても覚えられない(笑)。「ヤクザと家族 The Family」のお祓いのときに、舘ひろしさんが見事にやり遂げたあとに河村さんの出番になって、二礼もせずにいきなり拍手しちゃって、みんな大爆笑でした(笑)。「ヴィレッジ」のお祓いのときは、玉串をもらって置いてから二礼二拍手一礼をしないといけないのに、玉串を持ったまま二礼までいっちゃって。僕らが「どうするどうする」と慌てていたら、神主さんや巫女さんに「あっ置いてもらって……」と指示されていました(笑)。

──ちょっと“緊張しい”なところもありましたよね。楽屋で話した際のテンションで壇上でも話題を振ったら、急におとなしくなられていたり(笑)。

急に真面目なトーンで話そうとしてどもったりね(笑)。それで乗ってきたときには「ごめんなさい、あと2分しかありません」みたいな。危なっかしくて、人間らしい人でした。

──手がけた作品は「社会に切り込む」というメッセージ性が強いものが多いですが、そことのギャップも魅力的でした。

ビジネスマンでしたよね。何が当たるか、何がいま流行っているか、どの役者が来ているかといったことを常にリサーチしていましたし、当てずっぽうで自分の思いだけでやっている人ではなかった。それでいて思いついたら家にいるときだろうが飲んでいるときだろうがすぐ電話がかかってくる。「すごいの思いついちゃったよ俺!」とか言ってね(笑)。

──電話で長時間話し込むこともあったのでしょうか。

いえ、一回一回は短いのですが回数がとにかく多くて。切った瞬間にかかってくることもありました(笑)。

人が亡くなってあんなに泣いたのは初めて

──改めて、惜しい人を亡くしたという気持ちでいっぱいです。藤井さんが河村さんの訃報を受けた際のことを伺ってもよろしいでしょうか。

行実良(スターサンズのプロデューサー)から泣きながら電話がかかってきました。僕も人が亡くなってあんなに泣いたのは初めてでした。その3、4カ月後には「ヴィレッジ」の次のスターサンズとの新作が決まっていたのですが、亡くなった翌日にプロデューサーチームで集まって「中止にするか、やるか」を話し合いました。そして「やる」ということに決まったので、翌日から熱海に1人で行って脚本を書き上げました(※藤井は脚本執筆を熱海で行うのがルーティン)。当初予定されていたものとはまったく違う話を書き上げて、その中に彼のエピソードを閉じ込めました。亡くなって1カ月くらいは喪失感がありましたが、その新作を撮ることでどこか成仏したような感覚はあります。

僕自身が「人はいつか死ぬもの」と思っていますし、もちろん「早かったな」という思いはありますが、今はもう「河村さんの遺志を継ぐのは自分たちだ」という気持ちに切り替わっています。

僕も攻めの姿勢を貫きたい

──改めて、藤井さんが河村さんから受け継いだものとは何でしょう。

やはり「攻めの姿勢」ですね。攻めるということは、新しさを常に追求すること。河村さんと出会って「映画はビジネスだ」ということを色濃く感じましたし、僕も攻めの姿勢を貫きたいと思っています。河村さんは人にどう思われているかなんて全然気にしない人で、本人はちょっとは気にしていたかもしれないけどそれで足を止めることなんてなかった。集団心理に流されないで自分の意志を貫くところはすごくかっこいいなと思って見ていました。

──藤井さんが思う、河村さんとのコラボレーションの特徴はありますか?

「新聞記者」「ヤクザと家族 The Family」「ヴィレッジ」に共通して言えるのは、「集団と個」だと思っています。河村さん自身が分断や偏見に対して拳を突き上げる人でしたし、僕も「興味がない」と言いながら「デイアンドナイト」みたいな作品を作っているから、そういった部分がマッチしたんでしょうね。僕の青さを、河村さんが広げてくれたところがあると思います。

河村さん自身が学生運動をやっていた人だから、闘争の歴史を背負っている。どこかカウンターカルチャー的というか、怒りを原動力にして企画を作ってきた人だと思います。真利子哲也(「宮本から君へ」)さんや吉田恵輔さん(「愛しのアイリーン」「空白」)にはスタイリッシュな企画を当てるのに、なんで僕だけいつもこんな渋いの?とは思いますが(笑)。

そして河村さんがほかのプロデューサーと大きく違っていたのは、実現力。世の中に対する反発で作品を作る人はほかにもいると思うんです。でも河村さんの場合は、ブルドーザーみたいに人を巻き込んでちゃんと完成させちゃう。そうした強さとビジネスセンスの両方がある人でした。

まだまだ河村さんからの宿題は残っている

──俯瞰で見た際、河村さんが日本映画界に残した功績はどういった部分にあると思いますか?

「社会派」という言葉で片付けられちゃうことも多いのですが、間違いなくゲームチェンジャーだったと思います。東宝・東映・松竹といったメジャーな映画会社が行っていることももちろん意義のあることだと思いますが、インディーズ作品で日本アカデミー賞まで駆け上がるというのは河村さんのおかげに尽きる。彼の企画力が、時代を変えたわけですから。

河村さんは「映画は自由であるべき」と常々語っていましたが、それをちゃんと作品の中に込めていた人だと思います。僕は河村さんに出会ってなければインディーズ出身のちょっととがった若造で終わっていたでしょうし、師匠であり親であり友でもありました。

「ヴィレッジ」も、河村さんじゃなかったら自分はやりたがらなかったと思います。人が企画していたものですから。「河村さんの思いをどう具現化するか」にこだわって作り上げたつもりです。まだまだ河村さんからの宿題は残っているので、これから何本かは彼が遺した企画を世の中に出していくつもりです。

※吉田恵輔の吉はつちよしが正式表記

河村光庸(カワムラミツノブ)略歴

1949年生まれ。2008年に映画製作・配給会社スターサンズを設立し、「牛の鈴音」「息もできない」などを配給。エグゼクティブプロデューサーを務めた「かぞくのくに」で、著しい功績を上げた映画製作者に贈られる藤本賞の特別賞を受賞した。そのほかの主な製作作品は「あゝ、荒野」「愛しのアイリーン」「新聞記者」「宮本から君へ」「i-新聞記者ドキュメント-」「MOTHER マザー」「ヤクザと家族 The Family」「パンケーキを毒見する」「空白」「ヴィレッジ」など。2022年6月11日、心不全により72歳で死去した。

藤井道人(フジイミチヒト)

1986年生まれ。日本大学芸術学部映画学科を卒業後、2010年に映像集団・BABEL LABELを設立する。2014年、「オー!ファーザー」で長編監督デビュー。以降「青の帰り道」「デイアンドナイト」「宇宙でいちばんあかるい屋根」などを手がける。2019年公開作「新聞記者」は第43回日本アカデミー賞で最優秀作品賞を含む6冠に輝いた。そのほかの主な作品に映画「ヤクザと家族 The Family」「余命10年」「ヴィレッジ」「最後まで行く」、ドラマ「アバランチ」「封刃師」「インフォーマ」などがある。

(c)2023「ヴィレッジ」製作委員会