2010年代の東京インディーズシーン 第6回 2012年の「下北沢インディーファンクラブ」

音楽

ニュース

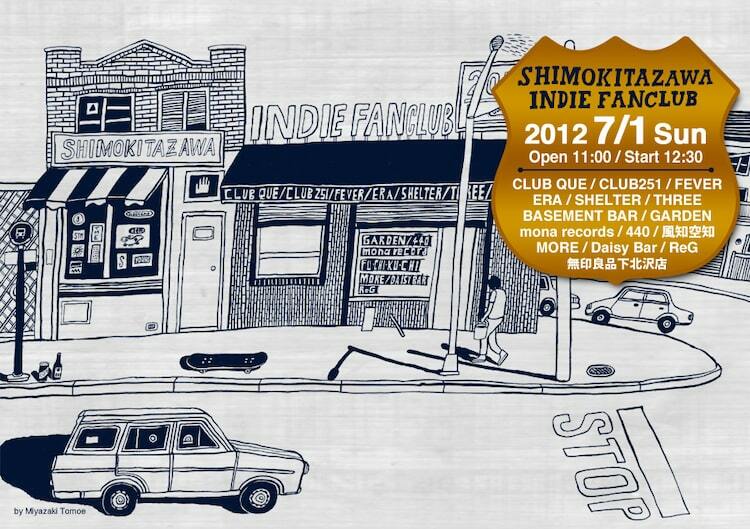

「下北沢インディーファンクラブ」2012年のフライヤー。

さまざまなムーブメントが生まれていた2010年代の東京インディーズシーンを、アーティスト、イベント、場所などの観点から検証する本連載。6回目となる本記事では、2010年から2015年にかけて開催されたサーキットフェス「下北沢インディーファンクラブ」にスポットを当てる。

本連載の第2回として公開した、スカート澤部渡、ミツメ川辺素、トリプルファイヤー吉田靖直による鼎談。そこで“東京インディー”というワードをいつ頃から意識し始めたかを聞かれた澤部と川辺は、「下北沢インディーファンクラブ」の影響の大きさを語っている。この記事では、“東京インディー”と呼ばれていたシーンが顕在化し始めた、2012年の「下北沢インディーファンクラブ」をテーマに、同イベントを運営していたカクバリズムの代表・角張渉に話を聞いた。あだち麗三郎、トクマルシューゴ、曽我部恵一というインディーシーンにおける重要人物の証言を交えつつ、「下北沢インディーファンクラブ」というイベントが持っていた特異性やシーンへの影響を紐解いていく。

取材・文 / 松永良平

その場ならではのカタルシス

今思い返しても、不思議な高揚だった。2012年7月1日、日曜日。下北沢の街にあった15軒のライブハウスを舞台に行われたサーキットフェス「下北沢インディーファンクラブ」。ライブアクトが104組、DJ7名。お昼12時から夜9時過ぎまで、下北沢のあちこちで演奏が繰り広げられた。「インディーファンクラブ」の伝統(?)により、各バンドの持ち時間は基本的に30分。今見るとタイムテーブルはきれいな格子模様のようだが、観たいバンドはあちこちで被りまくるし、小さなハコでは入場規制も続発だし、すべてを望んだように観ることは無理。たぶん、みんな計画した半分も観れなかったはず。そんなハードなフェスは今ではほぼないだろう(参照:「下北沢インディーファンクラブ」2012年タイムテーブル)。

2010年6月27日に第1回が行われた時点ですでにそんな光景はよく見られていた。東日本大震災の余波も覚めやらぬ2011年6月26日にも第2回が同じように行われ、徐々に参加するライブハウスやバンドが増加。フェスとしての規模も拡大し、最終開催となった2015年は2日連続(9月21、22日)で行われた。

2010年の第1回は、イベントを主宰したカクバリズムの角張渉とギャラクティックの長崎貴将のアイデアとキュレーション(と交友関係)で出演アクトが決まっていたようなところがある。ある意味、2000年代のインディー界に出現し、シーンの中で頭角を現していった両レーベルによるショーケースであり、自分たちらしいフェスのやり方のプレゼンテーションという面が大きかった。オルタナティブというよりはインディペンデント。“東京インディー”という言葉はすでにあったが、東京のバンドだけが出ていたわけでもなく、自分たちにとっての身近さ、ネイバーフッド感覚のほうをより重要視していた。

2010年の開催を前にした角張と長崎の対談が、イベント公式サイトに残っている。そこで角張はイベントへの思いを端的にこう語っている。

僕らが扱ってるアーティストは、最近ライヴやるところが若干キャパが上がっちゃってて、ライヴハウスの純粋な楽しさ─たとえば観客は50人ぐらいしかいないけど、バンドもすげぇカッコよくて、友達もみんないて、飲んでワハハってやってるような─今まで日常的にあったようなカッコよさを、(長崎と)二人で再確認したというか。その時に、こういう感覚でどのライヴハウスもカッコいいヤツが出てて、みんなが街をウロウロしながら楽しんでもらえる、単純に自分たちが面白いって思えるライヴ・サーキットが出来たらっていう(角張渉 / 構成:宮内健)

そんな思いつきから始まった年1回のサーキットイベントが、やがて2010年代前半のインディーシーンに大きな躍動感を与えた。そして、今振り返ると、その最も象徴的な年が2012年だった。あの年、「インディーファンクラブ」で起きていたこと、聴いた音楽、目にした光景を特別だったと思い出す人は少なくないだろう。改めてタイムテーブルを眺め、角張は当時をこう振り返った。

「このタイムテーブルを見ると、バンドにもお客さんにも失礼極まりないですよね(笑)。でも若くて元気もあったから、その部分も含めて楽しめていた。最初の年はまだSNSもほとんど使ってない。本部に置いていたホワイトボードで『〇〇が入場規制中』とか書いて知らせてましたしね(笑)。とはいえ、『地方から来たのに入場規制で何も観られない』って叱られたり、迷惑もかけていました。翌年からはTwitterなども駆使して入場規制対策をとるようになったんです。ただ、そういう初期の混沌には特別な空気感があったんですよ。バンドとお客さんの敷居があんまりなく、両方がぐしゃっと交わって楽しめた。SAKEROCKやシャムキャッツでお客さんがSHELTERにあまりに入りきれなくて2回回しにしたり、その場ならではのカタルシスみたいなものがありましたね」(角張)

さらに言えば、2012年前後のインディーポップを巡るある種の高揚が、この綱渡りのようなイベントを祝祭的なものにする大きな助力となった実感はあった。メジャーとインディー、バンドとお客さんの境界線が曖昧になっていき、身近なところから音楽体験を更新していけるような空気があの場にあったことは断言できる。

「2010年秋にceroがカクバリズムに加入しました。その前後から、cero経由で彼らの周りにいた面白いバンドをいろいろ紹介してもらったんです。今のカクバリズムを支えてくれている片想いやVIDEOTAPEMUSIC、さらにその周囲には前野健太くん、三輪二郎くん、平賀さち枝さんがいたり。2000年代にカクバリズムのアーティストと初めて野外フェスに出る経験をして、2010年代に入る頃には、僕らがリリースしてきたバンドに影響を受けた若い人たちと知り合う機会が増えてきたんです。実は、九龍ジョーや磯部涼といった僕と同世代のライターが、CDを出す前のceroなどをすでに雑誌『DIG』のコラムで紹介してくれてたんですよね。そこには、インディーに詳しいと思っていた僕も知らないバンドの名前がいくつも書いてあった。それで磯部くんに連絡をとって、いろいろ教えてもらったりしてました。そういうバンドがやっていた音楽や、ライブハウスではない場所やSNSを媒介としたつながり方は僕にとっても面白いものだった」(角張)

みんなワイワイしてて楽しそうだなって思ってました

2004年にROSE RECORDSを設立し、自身の作品だけでなく若いアーティストのリリースも精力的に行ってきた曽我部恵一(サニーデイ・サービス)も、2000年代以降のインディーシーンを語るうえで重要な存在だが、この時期に現れたミュージシャンたちの姿を見ていた彼のまなざしも、インディーカルチャーの変遷と相まってとても興味深い。

「夏目(知幸 / Summer Eye、ex. シャムキャッツ)くんとか高橋(翔 / ex. 昆虫キッズ)くんとか王舟とか、みんなワイワイしてて楽しそうだなって思ってましたね。飲みながら音楽の話をしているような雰囲気。陰ではみんな切磋琢磨していたんだろうけど、僕は楽しそうにみんなが和気あいあいしている光景しか見てないから、すごくいいなと思ってた。僕が彼らと同じくらいの年齢だった90年代は、もうちょっと殺伐としていて。みんな事務所やレコード会社にライバルとして育て上げられるところがあったから。『あいつらには絶対負けない』みたいな感じ。だけど、彼らは違ったんです。90年代にグラスゴーに行ったときに感じた、音楽が生活に根差しているようなよさに近い。The Pastelsの人がレコード屋さんをやっててそこに遊びに行って話したりして、いろんなバンドの横のつながりがあって、普通にみんなで街で会って話したりするような自然な空気感。そんな感じで彼らを見てましたね」(曽我部)

2012年の「インディーファンクラブ」が特別な時間として思い出されるもう1つの理由は、00年代後半から東京の各地でひそかに育まれていたバンドの個性やつながり(ceroの高城晶平はその時期の自分たちをよく「揺籃期」と表現する)が、あの場ではっきりと可視化されたことだろう。実は2010年にもceroは出演していた(CLUB Que / ゲストでVIDEOTAPEMUSICも演奏に参加した)。翌年以降に起きることの予告編というか先発隊のような立ち位置だったceroは、カクバリズムからアルバムデビューを果たした2011年には最もキャパシティの大きなGARDEN(現:下北沢シャングリラ)にブッキングされたし、同じく2011年にはシャムキャッツ、mmm、スカート、ザ・なつやすみバンド、王舟、VIDEOTAPEMUSICなどが初出演を果たした(いずれも出番は前半)。そして2012年にはシャムキャッツがSHELTERのトリを、どついたるねんがTHREEのトリを務め、cero、スカートも出番は終盤。ミツメがSHELTERで初出演を果たしたのもこの年だった。

あだち麗三郎とMC.sirafuという2人のキーマン

また、この年は会場となったハコからハコへと楽器を片手に駆け回るミュージシャンが目についた。特筆すべきは、あだち麗三郎とMC.sirafu。当時はともにceroのサポートメンバーであり、自分たちのバンドやユニットでの活動も並行していた。別々に存在していたバンドやミュージシャンをつないでいた彼らのようなキャラクターが、新しい存在として文字通り「目に見えた」。

「MC.sirafuが出てきたのは面白かったね。キーマンなんじゃない? 自分が引っ張っていたつもりは本人にはないと思うけど、彼はみんなより年上だし、担ってるところは大きいんじゃないかな。プレイもそうだし、バンドでは明らかにリーダーなのにスティールパンを演奏して助演だったりするところも含めて、新しい音楽活動のあり方を見た気がした」(曽我部)

「最近思うのは、あだち麗三郎という男がキーパーソンだったなと。かつてのceroもそうだし、最近もいろんなバンドをサポートしているし、のろしレコードで折坂(悠太)くんと一緒に演奏したりしている。面白い存在ですよね」(角張)

別々に存在していたものをつなげることで見えてくる地図。“東京インディー”を振り返ると、当時は「地図を書き換える」という表現が使われることが多かったが、下北沢という1つの街のライブハウス地図についても同じような書き換えがこのイベントを通じて行われていたと考えることができる。僕はその光景について、雑誌「CDジャーナル」誌上で「あたらしい日本のおんがく」という、九龍ジョーとの対談にまとめた(九龍ジョー「メモリースティック」所収)。そして、その地図を書き換えてきた当事者でもあり、自身のソロ活動や片想いへの参加、ceroをはじめ数々のバンドへの客演やイベントの主催を精力的に行っていたあだち麗三郎は、当時をこう振り返っている。

「『インディーファンクラブ』は当時盛り上がっていたサーキットイベントの1つで、特にこれだけが特別だという印象はありませんでした。ただ、規模感としてここまで大きいのは珍しいなと思っていました。思えば、mona recordsとSHELTERのようにイメージ的には対称的なライブハウス同士が一緒にイベントを組むというのは、それまでになかったのではないでしょうか。アメリカ、オースティンで行われている街ぐるみのフェス「SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)」の雰囲気にも近く、音楽と街生活の垣根、ライブハウスの敷居が下がったようにも感じました」(あだち)

“東京インディー”は“東京ローカル”でもあった

ここで貴重な証言者をもう1人。ソロやGellersのメンバーとして「インディーファンクラブ」にも出演経験のあるトクマルシューゴ。彼もまた00年代からインディーシーンの変遷に立ち会い、人と場所をつないできた人物だ。八丁堀のライブスペース・七針に出演していた王舟を、自ら主催する野外イベント「Tonofon Festival 2011」(2011年6月12日、所沢航空公園)にいち早くブッキングし、ライブ後に王舟が持参した200枚のCD-Rが完売するほどの衝撃を与えたことは、強く記憶に残っている。

「00年代のインディーシーンは、異様な空気やグツグツした“煮込み感”のあるディープなイベントが中心でしたが、2010年から始まった『インディーファンクラブ』は、そういうイベントに出ていたバンドたちが、名前は知ってるけどあまり関わりのなかったバンドとも集まってワイワイできる機会だったと思います。メジャー経験者もいましたが、そういうバンドも普段とは違う生々しい一面を見せたり、その言葉通り“インディー”なバンドはそのカッコよさを多くのお客さんたちの前で証明できる場になっていた。あとミュージシャン自身も普段は観ないようなバンドも観ることができて、お互いにとって刺激的な場でもあったと思います」(トクマル)

2012年の「インディーファンクラブ」を巡って、大きく浮上したワードに“東京インディー”がある。前出の僕と九龍ジョーの対談でも、冒頭に「いま東京インディというくくりで注目されている」と九龍が触れている。角張は、“東京インディー”とは、地方に呼ばれないから東京でのライブを中心に活動していた“東京ローカル”という意味でもあったと前置きしてこう語る。

「今って、ホームタウンみたいなライブハウスを持ってるバンドがあんまりいないと思うんです。当時は『あのバンドはネスト(現:Spotify O-nest)によく出てるよね』みたいな印象がけっこうあって。O-nestやWWWが起点になっていましたね。下北でもSHELTER、FEVER、CLUB Queも老舗だけど磁場みたいなものを感じていた。そういう意味での拠点が、当時の東京にはあったかな」(角張)

カオスになるのを望む熱量

また、2020年にこの連載「2010年代の東京インディーズシーン」の第2回として公開されたスカート澤部渡、ミツメ川辺素、トリプルファイヤー吉田靖直による鼎談(「3組が振り返る“東京インディー”の10年間」 / 構成:松永良平)では、澤部がこんな証言をしていた。

「昆虫キッズとシャムキャッツが、僕のイメージする“東京インディーシーンで最初に出てきた人たち”でした」(澤部)

その発言は、曽我部のこの証言とも呼応するものだ。

「“東京インディー”というシーンがあったとすれば、それはシャムキャッツが象徴していた気がする。あの純な感じ、アマチュアイズムというか。未完成でやるんだ、というところも含めて、本人たちがどのくらい意識的だったのかわからないけど、彼らが象徴していたんじゃないかな。昆虫キッズしかり、国民的なバンドになる必要はないし、構造としてそこを拒否していたところがある。刹那的な貴重さというか。スカートはそれを今打破しようとしているんじゃないかな」(曽我部)

そして、曽我部が語る「未完成」という言葉は、「インディーファンクラブ」主催サイドの角張も重々承知で実感していたことだった。

「2010年代はインディーの音楽が成熟していってた時期だという実感があったし、その点で1つの役割を果たせたとは思ってます。ああいうイベントが2010年代前半にあったのは面白かったなと思いますね。世代感もしっかり出ていた。いいバンドいっぱい出てますよね。今ではZeppクラスの大きな会場に出てるバンドもいる。自分では意識してなかったけど、このときのメンツは独特なものでしたね。でも、『予告なくタイムテーブルが変わることがあります』とも書いてありますね(笑)。1バンドの持ち時間30分で、転換も30分。そのタイトさも含めて、破綻してるところから始まってる。そもそもダムが崩壊してるというか。でも、『ダムが崩壊するくらい、いいバンドが出ている』という表明でもあった。みんなに元気がなかったらああいうことはできなかったし、未成熟さや不安定な部分も含めて楽しめた。言ってみれば、ハードな現場になるのがわかってるのにそれを望む熱量が主催側やスタッフにもあったということですから」(角張)

現場至上主義が足枷になっていたのかもしれない

昆虫キッズが解散した2015年が「インディーファンクラブ」が最後に開催された年だという事実は、偶然のようでいて、次の季節への変化を示していた巡り合わせだったのかもしれない。最後に、4人の証言者たちが感じる、かつてと今のインディーシーンの違いについて聞いた。

「自分の状況や感覚が当時とは違いすぎて、今と比較することが難しいです。当時のように小さいライブハウスに入り浸っていないのであまり知らない状況になってしまっている。身内以外の20代のバンドなどに出会うことも少なくなっている。もしかしたらクローズドな雰囲気を作ってしまっているのかもしれない。非常に残念だ。そんな風潮が嫌で自分も当時サーキットフェスの一部の主催をやったりしたのに」(あだち)

「いろんなシーンに片足を突っ込んできた自分としては、集客力はないけど水面下でモヤモヤと面白いことをやってるインディーなミュージシャンたちがたまたま集まると、なんだこりゃー!と盛り上がる瞬間があって、あとあとになってから『あ、あれってシーンだったんだ……』と思うことが多いので、本当のインディーシーンは今も目に見えないところにあるということは変わってない。違いとしては、デジタルネイティブな人が増え、ファンやミュージシャンのコミュニケーションの場がライブハウス中心ではなくなったことで、よりインディーシーンが見えづらくなってしまった、というのはあるかもと思います」(トクマル)

「当時も今も変らないと思うんだけどね。でもあの当時は、みんながこれから盛り上がっていくんじゃないか?っていう期待感があった気がする。今はもうちょっとみんな勝手にやってるのかな。昔はCDをどうやって出せるのかもわからなかったけど、今ってすぐに配信できちゃうしね。でも僕は、それでいいじゃんって思ってる。僕らの頃は、ライブをやらないと話にならなかった。今は、ライブは苦手だけどYouTubeで歌ったり、音源をアップしたりできる。現場主義ってことに意味がなくなっているわけでしょ? それはすごくいいと思うけどな」(曽我部)

「今はサブスクの再生数とかSNSの瞬間風速みたいなものに評価の基準がいっちゃってる。だけど、インディペンデントな人たちは今でもライブをやってるし、今もすぐ観に行ける。いい音楽を作り続けてる人たちはずっといるんですよ。スポットライトが当たる人は限られてるけど、振り返るとそうではない人たちがいたシーンとか土壌がちゃんとあって、今売れてる人たちにもつながってる。2010年代前半、『インディーファンクラブ』でそういう注目は集まったんじゃないかな。みんながライブハウスを継続して、つないでるという“見えない駅伝”みたいな感じ? ちょっとよく言いすぎですけど(笑)。ただ、以前はYouTubeでバンドを選んだりするのは申し訳ないなと思ってたんです。でも、若いバンドの人と話したら『それで選んでもらえるんだったら全然いいですよ!』と言う子たちもいる。磯部くんにも『若い子たちにとってはYouTubeもSNSもライブハウスも同じ現場だと思った方がいいよ』と言われました。実際、Local Visionsみたいにネットが拠点の魅力的なレーベルもあるし。ライブハウスで観てカッコいいと思わないとダメだっていう現場至上主義が足枷になっていたのかもしれない、とここ数年は僕も感じてます。だからもし今『インディーファンクラブ』をやるとしたら、またちょっと違う感じになるのかな」(角張)

あれから10年経って変わってしまったものは大きい。この3年はコロナ禍もあり、人の集まり方も変化した。かつてのようにフェスは再開しているようにも見えるが、すべてが元通りには戻れない。「インディーファンクラブ」をまたやってみては?と角張が聞かれる機会も少なくないそうだ。ただ単に、いいバンド、新しいアクトがそろっていればいいというだけではなく、未成熟ゆえの熱量が伴っていた2012年の幸福な混沌をもう一度作り出せるか。それはわからない。無理かもしれない。現代には現代の、もっとオーガナイズされ、リモートも含めた集い方があるだろう。だが、それを作るうえでのヒントになる奇跡的な(綱渡り的な)ビジョンは、2012年のあの時間と場所に確かにあった気がする。

ヘッダー画像:「下北沢インディーファンクラブ」2012年のフライヤー。