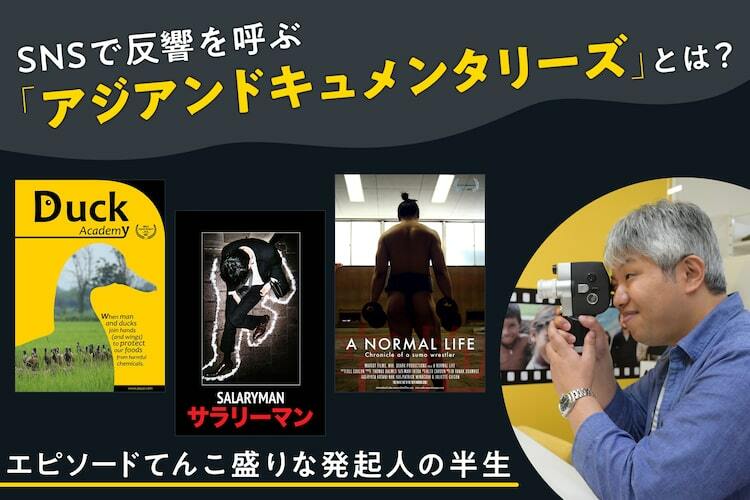

SNSで反響を呼ぶ「アジアンドキュメンタリーズ」とは?エピソードてんこ盛りな発起人の半生

映画

ニュース

「アジアンドキュメンタリーズ」発起人インタビューコラム ビジュアル

配信サイト「アジアンドキュメンタリーズ」が投稿した予告編ツイートが反響を呼んでいる。ある投稿ではリツイート2.6万、8.8万いいねをマーク。ほかの投稿でも“万バズ”が起こっている。競合の配信サイトに比べればまだ知名度が高いとは言えないはずなのに、なぜこんなに注目されるのか? “ドキュメンタリー専門”をうたう、このサービスとはいったい? 疑問を持った映画ナタリーは、同サイトの発起人であり代表取締役社長・伴野智にインタビューを実施。

すると、アジアンドキュメンタリーズの裏側とともに、サイト設立につながる人生譚を聞き出すことができた。その豊かなエピソードぶりに、1万字以上に展開してしまったロングインタビューをお届けする。

取材・文 / 田尻和花

目次

<アジアンドキュメンタリーズ編>

- サイト設立までの道のり──最初の1年は会員100人

- 「サンクチュアリ -聖域-」の配信タイミングを狙った「辛抱」

- ドキュメンタリーなんて絶対にもうからないからやめろ

- 「それAmazonでも観れますよ」と言われないために──独自の作品調達法

- 店主の気に入った本が並ぶ、小さな古書店のように

<伴野智の半生編>

- 滑り止めの男子校に入ったら、そこにはプールがなかったんですよ

- 藤原鎌足ってご存じですか?

- やっぱり映画の力ってすごい──阪神・淡路大震災で迎えた大きな分岐点

- 東京へ来て、東北新社という“よく知らない会社”に入る

- 松下電器の代表に電話したんです──映画「幸福のスイッチ」と田辺・弁慶映画祭の裏話

アジアンドキュメンタリーズとは…

「優れたアジアのドキュメンタリーを世界へ配信し、アジアでドキュメンタリー制作者ネットワークの構築をめざす」映像配信会社。2018年にサービスを開始し、アジア各国で作られたドキュメンタリー映画を中心にラインナップをそろえている。毎月ジャンル・テーマごとに複数本をまとめた特集を展開中。

全作品が見放題になるプラン「月額見放題」は月額税込990円、作品ごとの視聴は税込495円で楽しめる。サービス開始5周年を記念し、本日8月1日から6日に新規でプラン「月額見放題」に登録すると、当月分の料金が税込550円になるキャンペーンを実施中。

最初の1年は会員100人

──私がアジアンドキュメンタリーズを知ったのは、Twitterのタイムラインにプロモツイート(※有料広告のツイート)が流れてきたことがきっかけでした。最近の「ダック・アカデミー」のツイートは2.6万リツイート、8.8万いいねが付いていて、引用リツイートは2400件以上ありましたね。ドキュメンタリー専門の配信プラットフォームは珍しいと感じたのですが、アジアンドキュメンタリーズ設立までの経緯を教えていただけますか。

前職は(総合映像プロダクションの)東北新社の映像制作部門で、20年近くディレクター、プロデューサーとして劇場映画やテレビドラマ、ドキュメンタリー、企業映像、CMなどいろんな映像作品を手がけてきました。ある劇場映画を作っていたときに取引先の偉い人と僕が取っ組み合いの喧嘩をしてしまって(笑)、それで映画担当を外され、ドキュメンタリーの道へ。そこでドキュメンタリーを作り、またテレビドラマもやったりと、東北新社の中ではだんだん何屋かわからない人になっていきました(※詳しくはインタビュー後編にて)。そんな中、日本のドキュメンタリーを取り巻く環境が厳しいと気付き、何か自分にできることはないかと真剣に考え始めたんです。

──それは何歳頃のことでしょうか?

それが40歳くらいで、アジアンドキュメンタリーズは45歳のときに立ち上げました。2018年に設立したときは、僕はボランティアの編集長として参加し、衛星放送チャンネル「ヒストリーチャンネル」で当時プロデューサーをしていた八木沢洋美さんを口説いて社長をやってもらいました。僕は、その頃はまだ東北新社に在籍していたので、東北新社の仕事を終えてから、夜な夜なアジアンドキュメンタリーズの事務所に通い、編集長として“趣味”の延長で作品選びをやるといった生活が続きました。

──両立はけっこう大変だったのでは?

なので、この事務所が東北新社のそばにあるわけですね(笑)。今でもときどき古巣のビルを見上げながら、自分を育ててくださったことに、とても、とても感謝しています。とは言え、配信事業は思い描いたようにはうまくいかず。2020年9月からは、とうとう言い出しっぺの僕が責任を取ってサラリーマン生活とお別れし、背水の陣で社長に就任しました。僕が入ることで、映像制作の仕事も請け負いながら、配信事業を支えました。配信と制作の両輪作戦です。制作部門では、企業や自治体などから受注した映像制作の仕事をしています。それでなんとか配信の厳しい状態を乗り越えて、踏ん張り続けることができました。

──配信部門だけというのはまだ難しいですか?

配信事業をするには、たとえ会員数が少なくても配信システムを整えなければいけないし、毎月作品を買い付けなければなりません。それを翻訳して字幕を付けて、宣伝もしないといけない。僕たちは、本当に小さな小さな個人商店なんです。大きな資本があるわけでもなく、公庫さんや信用金庫さんからお金を借りて、細々と運営しています。配信の競合はU-NEXTさんやNetflixさんですが、そんな巨大企業とまともに闘えるわけもなく(笑)。最初の1年は会員がたった100人ですよ。砂漠をさまよう苦しみを味わいました。とめどなく、お金が出ていきました。全部自腹でした。

──とは言え100人を集めるのは苦労されたんじゃないですか?

大変でした。1カ月の加入者が5人とか(笑)。それでも「よし来月は10人入れよう!」といった、想像を絶するポジティブ思考で、一歩一歩成長してきました。

Netflixシリーズ「サンクチュアリ -聖域-」の配信タイミングを狙った「辛抱」

──2018年から始まってもう6年目になりますが、配信作の中で個人的に観てほしい作品はありますか?

「サラリーマン」、これは面白いです。コスタリカ人の女性監督が日本のサラリーマンたちを映した作品です。外国人の目から見ることによって、我々が当たり前だと思っていたことが「えっ? なんだっけ、この世界って」となる(笑)。こういう作品を観て、自分たちの日常について考えることがすごく大事だと思うのでぜひ。

クスッと笑えるものももちろんあって、インドのショートドキュメンタリー「コッコちゃんとパパ」も観てほしいですね。鶏を飼っている家の話で、「ペットってなんだ?」というテーマ。ほかにもインドを舞台にした「街角の盗電師」はうちのヒット作で、電気を盗む人の話。電気泥棒と電気会社が対決するストーリーですね。

──サイトには人気ランキングが載っていますが、大相撲界の若手力士を追った「辛抱」が1位に入っていました(※取材は6月12日に実施)。2009年制作でしたが、つい最近配信したんでしょうか? 10年以上前の作品ですし、ユーザーはどこに惹かれたのかな?と。

あれは、同じく相撲がテーマのNetflixシリーズ「サンクチュアリ -聖域-」と関係があるんです。「サンクチュアリ -聖域-」を観て「辛抱」を観るっていうお客さんがけっこういて、いい流れが来ていたんですよ(笑)。「辛抱」も外国人が撮った作品なので、サイト内で編成した特集「外国人から見た日本」の中で、「サラリーマン」とともに日本を再発見してもらう1本になりました。

──「サンクチュアリ -聖域-」が配信されるタイミングを狙っていたんですか?

狙いました。次は何が来るのかという流れを見て、特集テーマや作品を決めています。ここまで相互作用が起こるとは計算していなかったんですよ。世の中の出来事を見るという意味では、ウクライナで戦争が始まったときはウクライナのドキュメンタリーを出しました。またアフガニスタンが大変なことになっているときには今月中にできあがるかどうかギリギリというアフガニスタンの作品を配信しようとがんばったり。関心が集まっているタイミングに合わせて配信することを、うちではタイムリー編成と呼んでいます。

──おっしゃる通り、ドキュメンタリーは今自分が生きている時代とある程度近くないとつかみきれない部分もあると思うんです。なぜ2009年の「辛抱」を引っ張り出してきたんだろうと不思議だったんですが納得です。

ドキュメンタリーって新しいからいいというわけでもなくて。もちろん同時代的に今起きてることを感じることも必要だけど、そもそも普遍的なテーマを持っている作品も多いわけですよ。それに、古いものは記録としての価値がありますよね。ドキュメンタリーは歴史を記録しているわけですから、そういう意味では古ければ古いほうがいいというものも出てくる。それをうまく掘り起こして、タイミングを見計らいながら上手に出すことで、再発見してもらうってことですね。

「ドキュメンタリーなんて絶対にもうからないからやめろ」

──最初にもお話ししましたが、ドキュメンタリーだけを集めて配信するのはなかなか勇気がいるというか、大変そうだなと思うのですが……。

「ドキュメンタリーをビジネスにする」と業界の人たちに話したら、最初はみんなに反対されましたね。ドキュメンタリーなんて絶対にもうからないからやめろと言われて。実際、日本でドキュメンタリー専門で配信している会社ってなかなかないでしょ? わざわざドキュメンタリー専門とうたって、世界中から作品を買い付けて、ドキュメンタリーだけで動画配信サービスを展開しているのはうちだけだと思うんですよね。

僕らはドキュメンタリーを観たことがない人に向けて作品選びから何からやっています。「ドキュメンタリーなんて絶対に面白くないから観ない」「ドキュメンタリーに興味ない」という人を振り向かせようっていう考えなんです。

──振り向かせるという意味で言えば、プロモツイート施策はかなり好感触だったのではないでしょうか。プロモツイートは敬遠されてしまうこともあるので、こんなに反応があるのは珍しく感じました。ターゲットは映画好きな人ですか?

映画好きの方をターゲットにはしていないんです。社会問題に対して興味がある方や、国際的な視野を持っている方などですね。プロモツイートでは細かくターゲティングできるので、イランのドキュメンタリーのツイートなら、イランに興味がある人や国際交流に興味がある人に設定して。ドキュメンタリーを観るなんて普段考えたことのないような人たちに、「これなあに?」と純粋に興味を持ってもらいたいなと。ユーザー獲得の手応えはありますよ。

──そうなると、何万いいねが付く投稿がいくつも続いたのはうれしいでしょうね。

大成功ですね。日本人にはドキュメンタリーはつまらないものだとか、面白くないんじゃないかっていう先入観がありすぎる。日本のドキュメンタリーは、結局ヒットの型にはめるパターンが多いですよね。出ている人が自分の壁をどう乗り越えていくのかを観て、一緒に自分も乗り越えたような気分をちょっと味わって、終わったらすっきり。何も考えない、考えさせないんですよ。

でも僕らはドキュメンタリーってもっと考えさせるものだと思っているんですよね。人間、かっこいいところばかりじゃないでしょう。社会の現実や問題を知って、そこにどう向き合うのか考えるようなものが必要。ヒットの型にはまったドキュメンタリーだけじゃないよと気付かせるだけで、え!と驚く人が大勢いると思う。これはチャンスだと思って立ち上げたんです。

TBSラジオの「アフター6ジャンクション」で(ライムスターの)宇多丸さんが「アジアンドキュメンタリーズ面白いよね」と言ってくださって、僕もドキュメンタリーの紹介役でときどき呼んでいただいています。アジアンドキュメンタリーズをきっかけに、感度の高い人々がドキュメンタリーの面白さに気付き始めてくれている感じはあるんですよ。1年前からとか、それぐらいですね。

「それAmazonでも観れますよ」と言われちゃ意味がない

──配信作はどう仕入れているんでしょうか。

どういうふうにしていると思います?(笑)

──うーん……イメージですが、映画祭だったり、作品買い付けのマーケットに行ったりするのかなと思いますが……。

最初は日本の配給会社から作品を買っていたんです。でも日本の配給会社から作品を買うと、ほかの配信プラットフォームでも観られるものばかりになっちゃうんですよね。面白い作品だからと仕入れて宣伝しても、「それAmazon(Prime Video)でも観れますよ」ってわざわざツイートで書いてくれる人もいるから(笑)。

──親切すぎますね(笑)。

親切すぎるんですよ(笑)。それじゃ全然意味ないなと思って、独自に買いに行くことにしました。直接、気に入った作品のプロデューサーや監督をあの手この手で探し出して連絡するんです。

──地道ですね……。ネット上で予告編を探して観て、監督たちに「本編も観させてもらいたい」とお願いして?

もちろんです。そういうことを地道にやって月に6本以上配信しています。僕は最初に言ったように番組や映画を作っていたし、予告編の編集を担当していた時期もある。だから予告を観るのでも、作り手としての見方があるんですよね。こういう画があるんだな、じゃあこういうシーンも撮れているだろうな、こういう展開になるんだろうなというのがある程度見て取れるんです。

ドキュメンタリーは監督の名前や役者で魅せるものでもないので、テーマやそこに描かれている人がどれだけ深掘りできているか、きちんとしたクオリティになっているのかを見極めるのが重要で、1本1本ジャッジしていくことになります。

──予告編って大事ですね。それで伝えきれないと、誰からも声が掛からないってことですね。

そうです、適当に作っちゃ駄目です。でもまあ、うちで流す予告編は僕らが作り直すこともよくあります。ここに予告編作っていた人がいるから(笑)。作り直した予告をきっかけに大化けすることがあったりね。そういった感じで、硬派なものとわりととっつきやすいものを織り交ぜながら今は40カ国、だいたい300本の作品を配信しています。

店主の気に入った本がずらりと並んだ、街の小さな古書店のようにしたい

──たくさんの作品を観てきた伴野さんが今、一番興味を持っている分野はなんでしょうか?

日本とアジアの関わり方や、日本が将来どうなっていくのかに興味があります。アジアの中でも日本の存在感は消えてなくなりそうですよね。昔は海外に行っても「コンニチハ」と声を掛けられましたが、今は見る影もなくて。そういう中でどう日本が生き残るのかに非常に関心があって、その突破口の1つが教育だと思うんです。

だからドキュメンタリーが教育にどうやったら生かせるのかを考えています。アジアンドキュメンタリーズの作品に限ったことではなく、高校・大学でドキュメンタリーをもっと観てもらい、学校の先生や子供たちにはそのまなざしを世界に向けてもらいたい。もちろん家庭内でもそうあるべきかもしれない。「ドキュメンタリーって面白いよね」ということだけではなく、ドキュメンタリーの可能性が日本を救うかもしれないと考えています。小さな力でもいいから、日本の若い人たちの教育の役に立ちたいという気持ちがあるんです。

上映ではなく配信形式にしたのも、オンラインなら若い世代に観てもらえるのではないか、SNSでの宣伝であれば彼らにも届くのではないかと思ったからです。それに配信のほうが地域に偏りなく、いつでも自分の好きなタイミングで視聴してもらうことができます。視聴することへのハードルが圧倒的に下がるんです。ドキュメンタリーは知識量によって作品への理解度がまったく異なります。配信であれば、わからない場合は途中で止めて調べることもできる。それは教育にとってとても重要なことです。アジアンドキュメンタリーズは店主の気に入った本がずらりと並んだ、街の小さな古書店のようにしたいとサービス開始当時から思ってきました。ここにしかない貴重な本を手に取るように、ドキュメンタリーを観ていただきたいと思っています。

──ドキュメンタリーを世に広めること、役立てることへの熱い思いがよく伝わってきました。そもそもこの事業を始める最初のきっかけはどこにあったんでしょうか。例えば高校時代からの話でもかまいません。

そんな昔の話も?(笑)

──ドキュメンタリーとの出会いといったところでしょうか。

滑り止めの男子校に入ったら、そこにはプールがなかったんですよ

映像制作に触れたのは高校時代が初めてなんですよ。中学時代は水泳部に所属して競泳をやっていました。当然、高校も水泳強豪校を目指していたんですが、高校受験に失敗しましてね。滑り止めの男子校に入ったら、そこにはプールがなかったんですよ(笑)。「水泳を極めよう」って思っていたのにね、ははは。

──ははは。ご出身はどちらなんですか?

大阪です。それで、なんてこったと思っていたら、担当してくれていた数学の先生が廃部寸前の放送部顧問で。その先生が僕のところに来て、「おい、伴野。お前放送部に入らないか?」と言ってきた。「放送部なんか興味ないです」「放送部で水泳のドキュメンタリーを作ったらいいじゃないか」「え? 水泳の?」という感じになってですね(笑)。その学校の放送部は、当時珍しくテレビ放送をやっていたんです。テレビスタジオも学校の中にあって、校長先生の挨拶や朝礼を教室のテレビで生放送するんですよ。

──かっこいいですね。

それで部活紹介のビデオを撮ったり、試合の様子を撮りに行ったりしては、昼に番組を放送していました。そうやっているうちにドキュメンタリーっていうのがなんなのか少しずつわかってきた。あの頃はまだ録画用のビデオテープもUマチックと言って……聞いたこともないかもしれませんが、大きくてガシャーンと入れるようなやつで。ポータブルというカメラがあって、ビデオデッキも背負って撮りに行ってました。もう30年以上前になりますね。

藤原鎌足ってご存じですか?

僕は結局水泳のドキュメンタリーは作らなかったんですが、歴史のドキュメンタリーを作りまして。学校のすぐそばに……藤原鎌足ってご存じですか?

──もちろんです。

学校の横にある小山が藤原鎌足の古墳だと言われていて。住宅街を建てるためにそれを壊すという話が上がってきて、「これはまずいんじゃないか」となったんです。とは言え、“藤原鎌足の古墳”の伝説は各地にあって、小山はその1つなので本物かどうかもわからない。だけど本当に壊していいのか?と。そういうドキュメンタリーを作ってNHKのコンクールに出したら賞をいただけたんですよ。

──それが最初に作った作品?

最初に作ったドキュメンタリーですね。

──すごいですね(笑)。

クラブ紹介の動画が最初と言えば最初なんですが、いわゆるドキュメンタリーらしいものはこれが初めてで。それでドキュメンタリーって面白いなとなっちゃいまして……それが出発点かもしれないですね。

──ちなみにその小山が本物の藤原鎌足の古墳かどうかはわかったんですか?

ちょっと離れたところにも「藤原鎌足の古墳かも」と言われているものがあって、しかも副葬品のようなものが出土しちゃった。だからそちらのほうが有力視されたんです。でもこっちは昔から「鎌足さん、鎌足さん」と地元の人に愛されていてお祭りなんかもやられていた。結局、学校の横の小山は壊されてしまって、そこに埋葬されていたかどうかはもうわからないんだけど、人々からそうやって信じられて愛されてきたっていうことが実はすごく大事なんじゃないの?といったテーマの作品でした。

──それは賞を獲りそうな作品ですね。

それで味を占めて、進学した大学の放送局に入りました。そこはラジオ放送の放送局だったんですが、僕がテレビ放送をやったらどうかと提案してみたら、テレビ派とラジオ派で意見が割れちゃったんですよ。もともと学校サイドにもテレビスタジオを作ろうという話があったんですが、「放送局の歴史を潰そうとしてるんじゃないか」「今はテレビの時代だからって簡単にくら替えしていいのか」と話がもつれてしまった。そして「伴野は局長の座を狙っている」という話まで出てきて、結局僕は辞めることになる。

──ええ! 去ったんですね。

去ったんです。派閥争いに巻き込まれて、組織をまとめて動かすことで手一杯になっちゃって。そんなことをやるためにここに入ったんじゃないと思って、自分で映画のサークルを作ることにしました。

──大学時代はどんなテーマで作品を作ったんでしょうか。

例えば……僕が一番最初に作ったフィクション作品「犬」は、犬の目線で物語が展開する作品。犬から見た人間を映しています。

──いわゆるPOV形式というか。

人間の身勝手な感じが犬から見たらなんだかおかしい、みんな「お手、お手」って言ってくるねみたいな(笑)。最初に子供が連れてきたときに「うちでは飼えない」って言われたり、犬がお父さんの会社の偉い人に噛み付いて、捨てられちゃったり。でもその犬がある子供を事故から助けてテレビで有名になったら、お父さんが「それ、うちの犬です」と出てくる。そういう話で、読売テレビの「CINEMAだいすき!」映像大賞で賞をもらい、大阪のテレビ局でオンエアされたんですよ。

──ユニークですね。いわゆる客観的なカメラワークで群像劇を撮るのとはまた違って。

そうですね。それに実はドキュメンタリーの要素が多分に含まれているっていう……。

──思いました!

実はフィクションやドラマであったとしても、ドキュメンタリー的な面白さというか、にじみ出る人間性や醜い部分が描き出されているものがいいなと考えていて。僕が作ったほかの作品もそこを意識した作品が多かったかもしれないですね。

やっぱり映画の力ってすごい、阪神・淡路大震災で迎えた大きな分岐点

──大学卒業後の進路は決めていましたか?

映画監督か報道記者かと考えながら就職活動して、地方のテレビ局に決まっていました。けれど大学卒業の年に、阪神・淡路大震災に遭ったんです。その震災を経て「このままテレビの世界に行っていいのか? 自分はやっぱり映画なんじゃないか?」と思い始めました。

というのも、震災のときに僕は映画の上映活動に参加していたんですよ。被災した街は、もう何もなくなって瓦礫だらけ。真冬に、人々が学校の体育館や公園にテントを張って避難しているわけですね。当然娯楽もないし将来どうなるんだっていう状態です。そこで僕たちは野外スクリーンを張って、なるべくみんなが観て明るい気持ちになれる「男はつらいよ」「となりのトトロ」とかを上映しようと。映写機とスクリーンを担いで、各地を回ったんです。そのときは祭りみたいになって、映画が来るぞ!って炊き出しが行われたりもしました。

雪が降るような日にも公園で炊き出しがあって、映画のフィルムが到着したらみんなワーッと喜んで観るわけですよ。家族を亡くした人たちがいるような状況でも、「となりのトトロ」を上映すると子供たちが歌を一緒に歌うんですよね。やっぱり映画の力ってすごい、人々に勇気を与えるんだって思いました。

一方テレビ報道でこんなことがありました。各メディアが被災地の上空をヘリコプターで飛んで撮影をしていたせいで、瓦礫に埋まっている人に呼び掛けている声が聞こえなくなった。まだ瓦礫の下にいる人が「生きてるよ」「助けて」と言うじゃないですか。それも聞こえない。ヘリコプターが救助の邪魔をしているんですよ。メディアがそんなことやっていていいのかと思ったときに、自分には映画なんじゃないかと考えたんです。

──大きな分岐点ですね。

テレビ報道の道に行くのは辞めて、1年留年してボランティアをやりました。でも結局地元のケーブルテレビ局に就職したんです。映画監督になりたいなら自主映画を作っていけばいいんだけど、食っていかないといけない。今までも映像制作をやってきたし、できれば映像と関わる仕事がしたいと思い、そこに決めました。

それで仕事をしつつ自主映画を作ろうと思っていたんですが、仕事が意外と面白くてですね。と言うのも、テレビ報道って事件とか事故とか、暗い話がけっこう多いじゃないですか。でも僕らは地元のケーブルテレビなので、その街のいいところをたくさん取材して伝えることができました。こんなイベントがあったよ、保育園でこんなことやってるよとかね。それに、ケーブルテレビって世の中的に視聴率が低そうに思われますけど、その地域で言えば視聴率はNHKの次によかったんですよ。

──え! それはやりがいがありますね。

やりがいありますよね!(笑) 面白い中身を作ればみんな観るんですよ。例えばバラエティ番組で地域の市民レポーターを育てていくうちに、その地域だけのアイドルのような存在ができたり。その人が取材に行くとワーッと人が集まるから、「来週はどこどこの街に行くから待ってろよ!」って予告なんかしてね。その街に行ってぶらぶらして、そこらへんのおばあちゃんやおっちゃんにインタビューするだけなんですよ。住民の人たちとレポーターがただ会話するだけなのに、すごく面白くてウケる。

それでもっと面白いことやろうと「主婦1000人に聞く、私の好きなパン屋さん」「主婦1000人に聞く、私の好きなスーパーマーケット」みたいな番組で地元の主婦にアンケートを取りました。今までは主婦の中の口コミでしか知られてなかったものをメディアに載せてみたわけです。それでNHKの賞をいただきました。

──すごいですね……!

だいぶ楽しく仕事させていただいたんですが、忙しくて映画作りができないじゃんっていうジレンマが……。原点に立ち戻りたいと、東京に来たんですよ。

東北新社というよく知らない会社で、写植担当のおじさんのお手伝いをするんだろうな

──東京に来たのは何歳頃ですか?

27歳ですね。それで転職したのが東北新社だったんですが、僕は東京で映像の仕事ができればなんでもよくて。

──なぜ東京なんです?

当時16mmフィルムで自主映画を作っていて、現像所はヨコシネ(ディーアイエー)を使っていました。ただ、大阪の営業所からだと希望のテイストが正確に伝わらなかったので、現像する技術者と直接話がしたい!と。その頃僕は結婚して小さい子供もいたんですが、会社をとっとと辞めて大移動したんですよ。

──現像のために!

そう、現像のために(笑)。東京の東北新社という会社を当時はよく知らなくて、どうやら老舗らしいと。僕は古いビルで映画字幕の写植担当のおじさんのお手伝いをするんだろうななんて思って面接に行ったら、意外と大きそうな会社だったんですよ。そういえばスターチャンネル、スーパー!ドラマTV、ヒストリーチャンネルって聞いたことがあるな……えっこの会社だったんだ!という感じで。当時はビデオジャーナリストという自分でカメラを回して取材するスタイルが流行り始めた時期で、ケーブルテレビで鍛えたフットワークの軽さや自分でカメラを回して編集するスタイルが評価されて「来てくれるの?」「行きます!」でトントン拍子に採用されたんです。

まずはスターチャンネルの担当になって、作品の予告編をひたすら作るようになりました。本当に勉強になりましたし、あの仕事のおかげで今があると思っています。同業者にはこの人すごいなって感心させられる人がいて、それを見ながら技を盗んでいきました。

──その経験が、アジアンドキュメンタリーズの予告編作りに生かされているんですね。

松下電器の代表番号に電話したんです

──会社の仕事は楽しそうですが、自主制作はどうなりましたか?

東京に来て、竹中直人さんの組で照明をやっていた安河内央之さんと出会いました。安河内さんは趣味で自分の土地にスタジオを作っていて、自主映画をやっている若い連中にそこで撮らないかと誘っていて。それで僕は自分で製作費を集めて、竹中さんや村上淳さんとか篠原ともえさんに出てもらって「人生喫茶とほほ」を作ったんです。四苦八苦しながら完成させて、あきる野映画祭で上映しました。

──そんなこんなで東北新社の映画部門に行ったわけですね。どんな作品を世に送り出したんですか?

僕が最初に作ったのは2006年の「幸福のスイッチ」という映画です。原作なしのオリジナルストーリーを監督の安田真奈さんと作りました。もともと安田さんは松下電器のOLをしながら自主映画を製作されていた方で、町の電器店の物語を温めていたんです。僕も安田さんも自主映画をずっとやってきたから、ストーリーは自分で作っちゃえばいいと思ってたんですね。町の電器店の話で、そこの親父が沢田研二さん、三姉妹の真ん中が上野樹里ちゃん。そんな企画書を会社に出したら無謀だと言われました(笑)。オリジナルストーリーで製作費を集めるのは難しいということも知らなかったので。

──でも結果的に形にできたわけですよね?

それができちゃったわけですよ。最初は松下電器の代表番号に電話したり(笑)、安田さんのツテをたどったり。あの手この手で話を聞いてもらい、企画書を見せたら役員の方まで通り、協賛に入ってもらえることになりました。

──製作費はどう集めたんでしょうか。

松下電器の創業者、松下幸之助が生まれたのは和歌山。当時和歌山県が(映画配給会社の)東京テアトルと一緒になって地域で映画を作ろうとしていたので、そこに話を持って行ったんです。「和歌山と言えば松下幸之助さんですよね! 今こんな企画あるんですよ!」とぶつけて、松下電器さんも全面応援してくれますよと。東北新社と東京テアトル、それから地元メディアの関西テレビも話に乗ってくれて、3社と和歌山県で出資することになりました。和歌山でロケをすることになり、田辺市が候補に挙がったんです。田辺市は合併したての大きな街で、話題作りを模索していた。それで「ここで映画を撮れば、ロケ地観光で人がやって来るかもしれないですよね」と。

田辺・弁慶映画祭は「幸福のスイッチ」上映会から始まった

──なるほど、ものすごくきれいな道筋です。

それで、今も田辺市でやってるんですけど、田辺・弁慶映画祭っていう……。

──有名ですよね。

有名ですか。あれね、「幸福のスイッチ」がきっかけだったんです。

──本当ですか! 自主制作の登竜門としてよく知られてますよね?

そうでしょう?(笑) 田辺市にはもともと、弁慶に扮した有名人が街を練り歩く“弁慶まつり”というものがあったので、映画の上映をそのお祭りにぶつければいいじゃんと。「弁慶まつりと一緒に映画を観よう」と、祭りに合わせて市民ホールで上映会をしたのが弁慶映画祭の始まりですね(※正式な映画祭第1回は翌年2007年に開催)。

街にはフィルムコミッションもできました。「幸福のスイッチ」の制作のときに田辺の皆さんが盛り上がってくれて、ロケ地を探してくれたり、炊き出しをしてくれたり。いい人たちなんですよね。でも「幸福のスイッチ」が終わったら寂しいじゃないですか。それで「じゃあ俺たちで弁慶映画祭続けようぜ!」となったようです(笑)。それが今も続いているっていうんだからすごいでしょ!

──すごいですね。そのあとは……。

翌年は審査員として映画祭に行ったと思います。そのあとはホラー映画をやってみたり、NHKのスペシャルドラマや、京都で同じように地域を盛り上げる映画を作ったり。

──地域、お好きですね?(笑)

そう! 地域好きっていうのはやっぱりケーブルテレビから来てるんですよね(笑)。「天国はまだ遠く」という映画では、旅行会社と一緒にロケ地巡りの観光バスを走らせて、僕がバスガイドをやりました。映画のロケに、地元の学校の子供たちを連れて行って「今これ撮影中なんですよ」って案内したりね(笑)。新聞社の方たちも一緒に付いてきてくれて、それが地元で盛り上がったりするわけです。

目標は自分たちでドキュメンタリーを作ること

──そして、アジアンドキュメンタリーズに行き着いたと。サービス運営の今後についてお聞きしたいんですが、ひとまず今のところはいい感じでしょうか?

いい感じというか、まあ大変ですよ(笑)。やっぱり会員を増やすのが大変ですよね。ドキュメンタリーは重いからあんまり観たくないという人もいっぱいいるでしょうし、観たいけど時間がないという人もいる。僕らはどうしたらその人たちに時間を作ってもらえるのか、どこに宣伝すれば興味を持ってくれる人にたどり着けるのか、何もわからないんですよ。砂漠に井戸を掘るようなもんですね(笑)。

──掘っても掘っても下に水があるかもわからないし。

わからない。掘ってちょろっと水が出て「おっ! 水きたー!」となっても「もう渇いちゃった?」みたいな(笑)。そういうことの繰り返しなので、忍耐力だけは付きましたよね。

──どの作品が話題になるかなんて、なかなかわかるものでもないですからね……。

でも僕らは砂漠のオアシスのようなものを作りたいんですよ。井戸を掘って、そこを通る人々が喉の渇きを癒やせるようにしたい。お客さんが集まる、ドキュメンタリーという街を作りたいですね。

──素晴らしいですね、住みたいです。

ぜひ住んでください(笑)。そのあとの目標は、自分たちでドキュメンタリーを作ること。日本のドキュメンタリーって500万円、600万円とかで作るんですが、海外だと5000万円、1億円掛けるんですよ。0が1個違う。「俺はその情熱に惚れたよ」っていう奇特な出資者がいても「じゃあ200万出すよ!」というぐらいでしょうし……。だからアジアンドキュメンタリーズの視聴料収入によって、自分たちでコンテンツを作って、日本から世界に向けて発信していきたいっていう野望があるわけです。

──どんな作品が生まれるのか楽しみです。伴野さんが今までに衝撃を受けた本や映像作品などはありますか?

若かりし頃、小林紀晴さんの「アジアン・ジャパニーズ」という本が好きで、こういうノンフィクションを撮りたいとずっと思って今に至っています。長いサラリーマン生活の中で、いつでも仕事に忙殺され、自由気ままにアジアを冒険・放浪する機会はほとんど得られませんでした。もちろん仕事はいつも楽しかったですし、仕事で冒険してきたのですが。その反動と憧れでアジアンドキュメンタリーズを立ち上げたようにも思います。そういう意味では、今になって「深夜特急」に飛び乗ったような気分ですね(笑)。

そして「ラストエンペラー」からはものすごく影響を受けています。あの作品はドキュメンタリー的な要素がものすごいあるじゃないですか。教科書や活字で読んできたものがドラマや映像になっているというのが昔から好きなんですよね。非常にリアルに伝わってくるじゃないですか。ああいう劇映画に僕は憧れるし、作りたいなと思う。劇中のセリフのようなことを実際に言ったかはわからないですけど、僕らが想像もし得ないような出来事がそこで起こって、時代が動いていたのかなとか。そこにロマンを感じるし、ドラマだからできる面白さってそこにあるでしょって思うんです。

──自分の使命としてドキュメンタリーを若い人に観てもらいたいというのとは別に、事実ベースのドラマもいいなと思っているわけですね。

うちがもう少しお金持ちになったら、そういう作品をやりたいし、出資しますよみたいな(笑)。ドキュメンタリーや歴史の面白さを知ってもらって、そこから先へつながれば。

──これは壮大な物語かもしれないですよ。今種をまいて芽を生やして、最終的に面白い伝記ドラマをみんなに観てもらう。

大スペクタクルを観ていただくっていうね。その頃にはアジアンドキュメンタリーズももっと大きな会社になっているから出資もできますよと(笑)。

伴野智(バンノサトル)

1973年2月20日生まれ、大阪府出身。株式会社アジアンドキュメンタリーズ代表取締役社長 兼 編集責任者。大学在学中より映画制作を始め、卒業後はケーブルテレビ局、映像制作会社に勤務した。2018年8月に動画配信サービス「アジアンドキュメンタリーズ」を立ち上げて以来、ドキュメンタリー映画のキュレーターとして、独自の視点でアジアの社会問題に鋭く斬り込む作品を日本に配信。ドキュメンタリー作家としては、ギャラクシー賞、映文連アワードグランプリなどの受賞実績がある。