二世中村吉右衛門三回忌追善「秀山祭九月大歌舞伎」上演中

ステージ

ニュース

2023年歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」

続きを読むフォトギャラリー(4件)

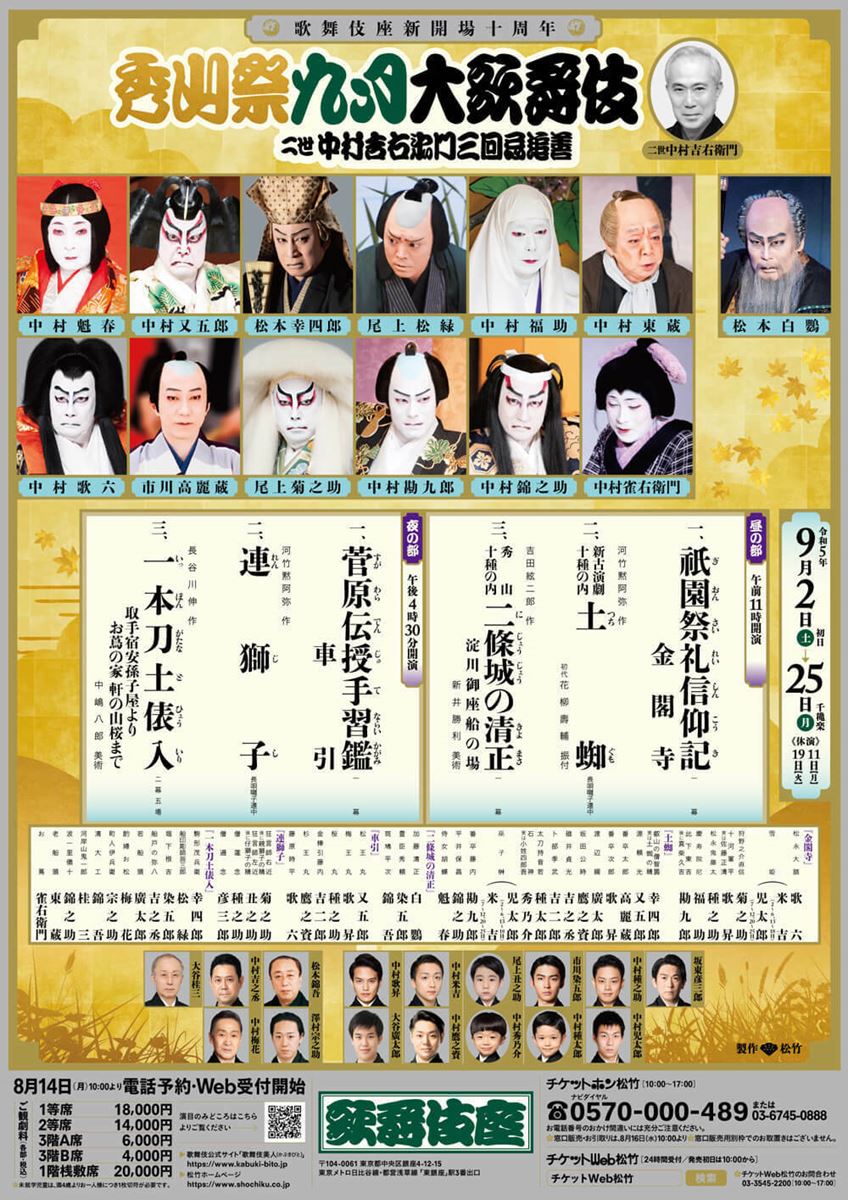

すべて見る歌舞伎座新開場十周年「秀山祭九月大歌舞伎」が、9月2日(土) に東京・歌舞伎座で開幕。その初日レポートが到着した。初世中村吉右衛門の俳名を冠し、その功績を讃える「秀山祭」。今年は二世中村吉右衛門三回忌追善公演として、名優を偲ぶ所縁の演目を上演する。

昼の部は、『祇園祭礼信仰記 金閣寺(ぎおんさいれいしんこうき きんかくじ)』から。二世吉右衛門は昭和41(1966)年の吉右衛門襲名披露で東吉を勤めたほか、大膳や正清も勤めてきた時代物の傑作。舞台は春爛漫の京都、金閣寺。天下をもくろむ松永大膳(中村歌六)は、将軍の母・慶寿院尼(中村福助)を幽閉、思いを寄せる雪姫(中村米吉)も我が物にしようと画策している。大膳は「国崩し」と呼ばれるスケールの大きな敵役。初役で勤める大膳について「大きさと色気が必要な役」と語る歌六は、ゆるぎない存在感の中に気品も感じるその姿で空間を支配。やがて颯爽とした二枚目の武将・此下東吉(中村勘九郎)が現れると、才知に富んだ振る舞い、すっきりとしたその姿で人々の心を奪う。物語の後半では、降りしきる桜の中、雪姫が花びらを集め足先で鼠を描きある奇跡を起こす、通称“爪先鼠”と呼ばれる場面もみどころ。歌舞伎の「三姫」と呼ばれる代表的なお姫様でもある雪姫を、中村米吉(2~6日、13~18日出演)と中村児太郎(7~12日、20~25日出演)がダブルキャストで勤める。2日の初日は初役となる米吉が可憐な中にも強い信念を感じる雪姫で観客を魅了し、慶寿院尼を勤める福助も元気な姿を見せた。歌舞伎の様々な役柄が登場し、煌びやかな金閣寺や美しい桜の花、セリを使った演出も楽しい豪華絢爛なひと時となった。

続いては、新古演劇十種の内『土蜘(つちぐも)』。能舞台を模した松羽目の舞台で演じられる“松羽目物”の大曲のひとつ。二世中村吉右衛門も得意とした叡山の僧智籌実は土蜘の精を、二世吉右衛門の甥である松本幸四郎が初役で勤める。幕が開くとそこは源頼光(中村又五郎)の館。病に伏せる頼光の見舞いの者たちに続き、忽然と現れたのは智籌と名乗る叡山の僧。音もなく登場するその様子は、実は土蜘の精という不気味さや異様さを際立たせる。さらに数珠を用いた“畜生口の見得”に土蜘の精の本性が垣間見えゾクッとする瞬間も。番卒と巫女との滑稽み溢れる間狂言を挟み、土蜘の本性を現してからの後半の立廻りも圧巻で、勢いよく解き放たれる千筋の蜘蛛の糸はまるで糸一本一本までを操っているかのよう。昨年の「秀山祭九月大歌舞伎」が初舞台となった中村歌昇の長男・中村種太郎、次男・中村秀乃介も出演し、観客も播磨屋の若き俳優たちを笑顔で見守る。「叔父の『土蜘』にすごく憧れていた。怪しさというか、土蜘の精の匂いや色が痛烈に感じられて、怖い分魅力的に感じた。今回は叔父の台本をお借りして、お守り代わりに使わせてもらっています」と公演に先駆け行われた取材会で語った幸四郎は、静けさの中に内から漂う妖しさをまとった智籌から迫力溢れる土蜘の精まで気合十分に勤めあげた。

昼の部を締めくくるのは『二條城の清正(にじょうじょうのきよまさ)』。“清正役者”とも呼ばれ様々な作品での清正役で好評を得ていた初代中村吉右衛門が、自分のための“清正もの”を、と懇願し書き下ろされたという本作は、昭和8(1933)年に初代吉右衛門の加藤清正で初演された。初代吉右衛門の当り役を集めた「秀山十種」のひとつでもあり、加藤清正の秀吉への忠義を貫く姿、秀吉の子である秀頼との主従を超えた絆が印象的な新歌舞伎の名作だ。今回は豊臣家滅亡をもくろむ徳川家康との二條城での対面を無事に終えた帰途の船上の様子を描く、「淀川御座船の場」を上演。幕が開くと夜の淀川を下る「御座船」に佇む加藤清正(松本白鸚)の姿が。清正の第一声が劇場の空気を震わすと一瞬にして作品世界に引き込まれる。やがて船上には聡明さと気品溢れる豊臣秀頼(市川染五郎)が登場。清正を演じる松本白鸚は、孫・染五郎の秀頼との二度目となる共演について「大きくなってびっくりしています」と驚きを見せ、秀頼の成長を見守る清正の深い愛情、清正を“爺”と慕う秀頼の様子が、祖父と孫の共演となる白鸚と染五郎の姿にも重なる場面に、観客からはすすり泣く声も。清正の「今宵ばかりは命惜しうなった」と吐露するセリフがより一層心を打つ。白鸚は、芝居の間中一度も引っ込むことなく、終始熱のこもったセリフを披露し、客席からは鳴りやまない大きな拍手が送られた。

親子初共演にも注目の夜の部三演目

夜の部は、歌舞伎の様式美を凝縮した『菅原伝授手習鑑 車引(すがわらでんじゅてならいかがみ くるまびき)』で幕を開ける。歌舞伎三大名作のひとつである『菅原伝授手習鑑』の三段目にあたる本作。それぞれ異なる主人に奉公する三つ子の兄弟、松王丸、梅王丸、桜丸の三人は主人たちの対立により、今は敵味方に。今回は中村又五郎の松王丸、中村歌昇の梅王丸、中村種之助の桜丸と、親子三人で初めて三兄弟を勤める。幕が開くと、都にある吉田神社の近く。梅王丸と桜丸は主人の無念を晴らそうと、敵である時平が乗る牛車の行く手を阻むと松王丸が止めに入るが……。今回演じる松王丸を、初演時に二世吉右衛門から稽古を受けたと話す又五郎は、「梅王と桜丸を押さえつける大きさがある」と語った通り、松王丸の大きさを見せる。歌昇の梅王丸の勇壮な荒事の演技と、種之助の桜丸の和事味ある柔らかな演技の対比も面白く、藤原時平を勤める中村歌六もどっしりとした姿で作品に奥行きを加える。梅王丸の豪快な飛び六方、三兄弟が揃って見せる錦絵から飛び出してきたかのような様々な見得など、歌舞伎の醍醐味を凝縮したかのようなひと時となった。

夜の部ふたつ目の演目は『連獅子(れんじし)』。獅子の親子の厳しくも温かい情愛が描かれる、能の「石橋」をもとにした長唄の舞踊だ。今回は、尾上菊之助が狂言師右近後に親獅子の精を、尾上丑之助が初役で狂言師左近後に仔獅子の精を勤め、菊之助と丑之助の親子による、初めての『連獅子』の上演となる。文殊菩薩が住むという霊地清涼山。その麓の石橋に、菊之助勤める狂言師右近と、丑之助勤める狂言師左近が手獅子を携えて現れる。親獅子が仔獅子を谷底へと蹴落とし、自力で這い上がってきた子だけを育てるという故事を丁寧な踊りで表現する様子に、観客は目が釘付けに。仔獅子を思う親心、親獅子を慕う仔獅子の健気さが菊之助、丑之助親子の姿と重なる。ユーモラスな間狂言を挟み、獅子の親子が花道に現れると、勇壮な毛振りを見せていく。公演に向けて「ふたりで全身全霊で勤めたい。作品の魅力に私たち親子がどこまで迫れるか、岳父(二世中村吉右衛門)に捧げつつ、お客様にも届くように」と話した菊之助。その真摯な思いを感じる舞台に、客席から熱い視線が注がれる。親子のひたむきな姿を食い入るように見つめる客席からは、ふたりを応援するかのような割れんばかりの大きな拍手が巻き起こった。

続いて、横綱を夢見た男の一途な恩義を描く『一本刀土俵入(いっぽんがたなどひょういり)』。今回の上演では二世吉右衛門が当り役とした駒形茂兵衛を松本幸四郎が勤める。公演に先駆けた取材会では「叔父の茂兵衛は、純粋で、純朴。普通の人しか出てこないお芝居だからこそ、心に響く言葉や、行動があると思う」と、二世吉右衛門の茂兵衛を振り返りつつ、今回の公演への意気込みを語った幸四郎。これまで二世吉右衛門の茂兵衛と共演してきたお蔦役の中村雀右衛門も「相手役を勤めさせていただいたお芝居では、常にお顔が思い浮かびます」と懐かしむ。

幕が開くと舞台は取手の旅籠安孫子屋の前。相撲取りの駒形茂兵衛(松本幸四郎)は、通りがかりに喧嘩を収める。その様子を宿の二階から見ていた酌婦のお蔦(中村雀右衛門)は一文無しの茂兵衛に櫛、かんざしに有り金すべてを与え、立派な横綱になるよう励ます。茂兵衛とお蔦のどこか悲しい身の上も感じさせる一つひとつのセリフが静かに響く、叙情的な場面です。やがて茂兵衛はお蔦に何度も礼を言いながら立ち去っていく。それから10年後――。娘と侘しく暮らすお蔦のもとに今は渡世人となった茂兵衛が現れ、物語は展開していく。前半とは打って変わった姿で登場する茂兵衛だが、その根底に流れる人間性が変わらないことが振る舞い一つひとつから感じ取れる。お蔦が茂兵衛を思い出す件で、ドラマは最高潮に。お蔦たちを見送る茂兵衛の幕切れの哀愁漂う長セリフが見る者の心に深い余韻を残し、劇場はさわやかな感動に包まれた。

上演にあたり、二世吉右衛門の実兄である松本白鸚は「たったひとりの弟なので、是非出演させていただきたいと思いました。今でも、口三味線で『野崎村』や久松の送りの駕籠舁の真似や、『盛綱陣屋』の首実検の真似をして、ふたりで遊んだ子供の頃をよく思い出します」と二世中村吉右衛門三回忌追善となる今回の公演への想いを語った。 また、劇場1階の大間(ロビー)には二世中村吉右衛門三回忌追善の祭壇が飾られ、2階にはこれまでに「秀山祭」で二世吉右衛門が勤めた思い出の舞台の特別ポスターも展示。懐かしそうに祭壇に手を合わせる様子や、じっくりとポスターを見つめる観客の姿も見られた。

「秀山祭九月大歌舞伎」は9月25日(月) まで歌舞伎座で上演される。

<公演情報>

歌舞伎座新開場十周年

「秀山祭九月大歌舞伎」

二世中村吉右衛門三回忌追善

【昼の部】11:00~

一、祇園祭礼信仰記 金閣寺

二、土蜘

三、二條城の清正

【夜の部】16:30~

一、菅原伝授手習鑑 車引

二、連獅子

三、一本刀土俵入

2023年9月2日(土)~9月25日(月) ※11日(月)、19日(火)休演

会場:東京・歌舞伎座

公式サイト

https://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/play/827

※公演期間が終了したため、舞台写真は取り下げました。

フォトギャラリー(4件)

すべて見る