上映拡大が続くチリ発アニメ「オオカミの家」、観客を恐怖させる理由とは

映画

ニュース

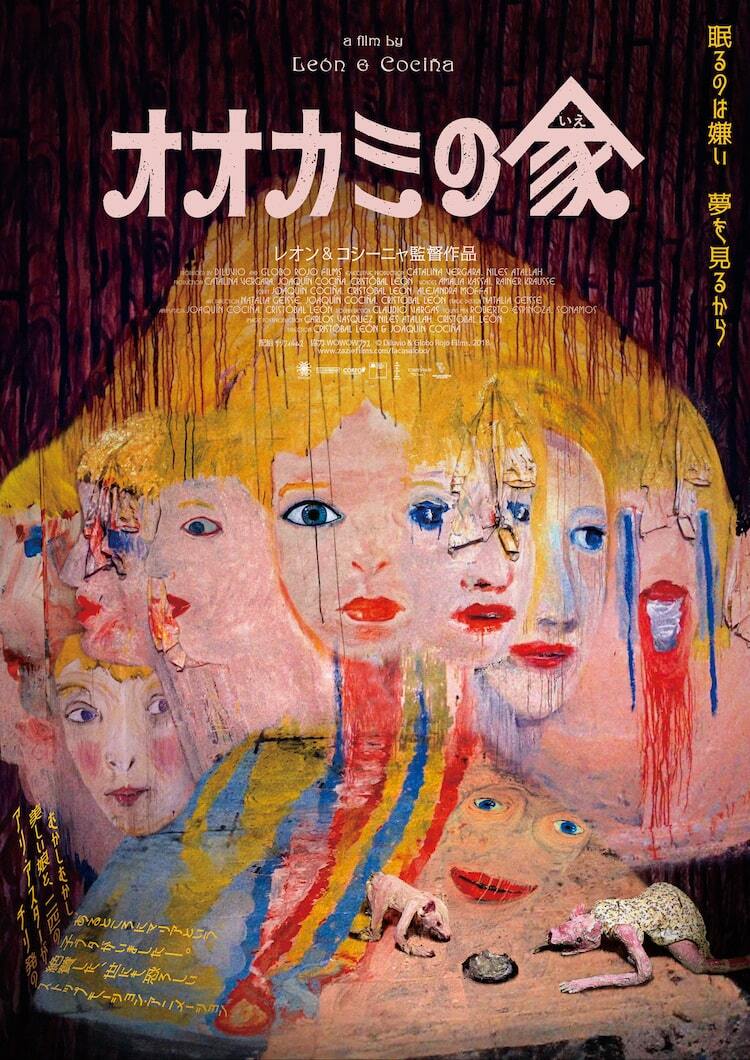

「オオカミの家」ポスタービジュアル

わずか3館で8月19日に上映が始まったチリ発ストップモーションアニメ「オオカミの家」。いわゆる単館作品にもかかわらず、メイン館である東京のシアター・イメージフォーラムでは初日から3日間の上映分、全15回がすべて満席となる異例のロケットスタートとなった。その反響を受け、9月30日時点で全国60館以上まで拡大が決まっている。

クリストバル・レオンとホアキン・コシーニャが手がけた「オオカミの家」は、チリのピノチェト軍事政権下に実在した宗教コミューン“コロニア・ディグニダ”にインスパイアされた物語。同時上映のストップモーションアニメ「骨」には、「オオカミの家」を観てレオンたちにコンタクトを取ったというアリ・アスターが製作総指揮で参加している。

なぜ「オオカミの家」は大きな反響を呼んだのか? この作品でいったい何が起こっているのか? 同作が日本で初上映された第6回新千歳空港国際アニメーション映画祭にて当時フェスティバルディレクターを務めていた土居伸彰(現・ひろしまアニメーションシーズンプロデューサー)のコラムと、コシーニャへのインタビューで「オオカミの家」を紐解いていく。

文(コラム)・翻訳(インタビュー) / 土居伸彰 文(作品紹介)・取材・編集(インタビュー) / 田尻和花

「オオカミの家」「骨」の作品背景・あらすじ

「オオカミの家」のインスピレーション源となるコロニア・ディグニダは、1961年にチリ南部で設立された。創設者であるパウル・シェーファーはヒトラーを崇拝していた小児性愛者で、西ドイツを追われてチリへ。そしてピノチェト政権と結託する。厳格に管理・支配がなされた施設内では拷問・虐待・殺人が行われた。コロニア・ディグニダで写真集や映画が作られていたことを受け、「オオカミの家」は“同コミューンの宣伝物“というコンセプトで制作されている。

作中では、チリ南部のある施設から逃走し、森の中の一軒家で2匹の子ブタと出会った娘マリアの身に起きる悪夢のような出来事が描かれる。

短編「骨」は“1901年に制作された、作者不明の世界初のストップモーションアニメ”という設定で作られた。劇中には、少女が人間の死体を使って謎の儀式を行う様子が収められている。

土居伸彰コラム:なぜ「オオカミの家」は怖いのか? 3つの掟を破った「例外的」アニメーション

不気味な造形の等身大の人形は膨れては燃えつきる。家具も大小問わず動き出しては崩壊する。壁からは巨大な顔と瞳が現れてこちらを監視する……理解の範疇を超えた出来事に人は慄くものだが、チリ出身の二名の映像アーティスト、クリストバル・レオン&ホアキン・コシーニャによる初の長編アニメーション作品「オオカミの家」は、物語だけでなく前代未聞の映像手法──部屋を丸ごと動かすコマ撮りアニメーション──によって、観客を恐怖させる。

現代美術の領域にいた彼らは、アニメーションの常識を気にすることなく、規格外の動かし方をしている。まず「オオカミの家」は、 「アニメーションは視線を限定する芸術である」というルールを破る。世界をゼロから作り上げるアニメーションは、作り手側の「ここを(このキャラクターを)観てほしい」という意図によって映像が作られ、それを観客が受け止めることで初めて成り立つゆえに、画面のなかで「動くもの」と「動かないもの」を分け、観客の視点を「動くもの」に限定しようとする。そして多くの場合、「動くもの」はキャラクターだ。しかし、「オオカミの家」には、その常識が通用しない。まず、キャラクターだけではなく、部屋の家具、そして壁も壁画となって動き、変化する。「動く」「動かない」の一般的なルールを無視した結果、「オオカミの家」を観た観客は、「いったいどこを眺めればよいのか」に戸惑い、情報量の過剰さに、人によっては恐怖を感じることだろう。

過剰な動きに満ちた本作の破天荒さは、チェコのシュルレアリスト、ヤン・シュヴァンクマイエルの映像(たとえば「対話の可能性」)や故ブルース・ビックフォードの作品を思い出させもする(レオン&コシーニャは、彼らの作品からの影響を公言している)。ともに、画面全体がオールオーバーで変化しつづけるのだ。なぜ、観客が追いきれないような非効率的なことをするのかといえば、たとえばビックフォードは、それぞれのキャラクターたちが作り手である自分のコントロールを超え、勝手に動き回ってしまうのだ、というようなことを言っている。

「オオカミの家」におけるそのルール破りもまた、「コントロールを超える」という性質によって、物語のなかで必然性を持ってくる。コロニア・ディグニダから逃げ出したマリアの主観的な世界を描き出す本作は、彼女が自分自身の内面のコントロールを失っていく過程を描く作品である。だから、閾値を超えた過剰さは、マリア自身が自分自身の精神の変化についていけないと感じていることの表現となる。

本作の過剰さは、人形アニメーションを得意とするクリストバル・レオンと木炭アニメーションを得意とするホアキン・コシーニャが互いを対等に感じながら制作したことにも由来するだろう。一般的に、作家性の強い小規模制作の作品は、とあるひとりのアーティストの強力なビジョンを映像化するものだが、本作では二人のユニークなスタイルが併存するのだ。そして、この二つのビジョンの融合もまた、本作の二重性の物語に合っている。マリアと、マリア自身を裏切る内面。もしくは、マリアと、マリアを監視する──長年の生活でマリアが内面化してしまった──「オオカミ」の視点の共存として。

「オオカミの家」は「アニメーションはキャラクターの見た目を固定しようとする」という大きなルールも破る。ふつう、アニメーションの制作側は、キャラクターの見た目を設定の段階で固定する。そうしておかないと、集団制作で作られる場合、キャラクターの描写にズレが起こってしまい、場合によっては「作画崩壊」のような誹りも受けてしまう可能性も出てくる。本作のように少ないスタッフで(場合によっては監督=作家ひとりで)作られる長編もあるが、そうであってもほとんどの場合、キャラクターの見た目は一定している。

一方、「オオカミの家」において、キャラクターの見た目は固定されない。本作におけるキャラクターたちは、あるときは人形で造形され、またあるときはドローイングで描かれ、大きさも見た目も絶え間なく変化する。作り手側でも、決めていることはある。制作に当たって定められた「十戒」には「マリアは美しい」とある。本作は元々、「美女と野獣」のチリ版を作るという狙いで制作がスタートしており、ディズニー版に対するアイロニーとして、主人公は「ブロンドで青い目の美しい女性でなければならない」というルールが定められたのだ。完成した映画を観てみると、確かにマリアは「ブロンドで青い目の女性」という概念としての同一性は保っているが、その造形自体はかなり自由に変化する。コマ撮りアニメーションを観るとき、私たちは静止画の連続を観ているにすぎない。その動きは、観客の脳内で補完されるように事後的に──作品を観ているその最中に──作り上げられていく。「オオカミの家」は、その動きの原理をキャラクター自体にまで拡大しているといえる。キャラクターのルックが全編を通じて微妙に変化していくうちに、観客のなかで、キャラクターという存在が統合されていくのだ。

キャラクターが固定した見た目を持たずともしっかり実在を感じさせる大きな理由のひとつに、本作がモノローグのようなナレーションを軸にしていることがある。この点については、本作はアニメーション・ドキュメンタリーと並べて考えることができる。有名作でいえば「戦場でワルツを」や「FLEE フリー」といったこのジャンルの代表作は、とある社会的状況の被害者となってしまった実在の人々について、当人たちのインタビュー音声を元にアニメーションを作っている。この種のアニメーションは、「見せる」だけではなく「聴かせる」ことを重視することで、歴史的な出来事に翻弄される名もなき被害者たちの存在を、観客の心の奥底に植え付けていく。全編にわたりマリアの内言をモノローグのように響かせる本作もまた、コロニア・ディグニダの被害者の精神と観客をシンクロさせるだろう。

一方、「オオカミの家」には、気をつけるべきところがある。本作は、コロニア・ディグニダの主導者であるパウル・シェーファーの皮を被った「ロールプレイ」として作られている。つまり、被害者のことを描きつつも、その理解者としてではなく、むしろ加害者としての視点を想像するようにして描いているのである。被害者の姿もまた、加害者のフィルターを通して見出されてしまうのだ。

さらに指摘すべきは、本作における「コロニア・ディグニダが作った映画」という設定がフィクションであることが作中で明示されないということだ。その構造は、併映の短編「骨」でも変わらない。冒頭では、本作が1901年に制作されたアニメーションを発掘したものであると宣言されるが、これは完全なるフィクションだ。本作はおそらく、実際のアニメーション史において、南米で世界最初期の長編アニメーション(「使徒」)が作られていることや、初期アニメーションの巨匠ラディスラフ・スタレヴィッチの作品があまりにリアルな人形の造形であるがゆえ「昆虫の死体を動かして撮影されている」と思われてしまったことなどをふまえている。

彼らの作品は、「枠の外側を提示しない」という点でも、掟破りなのだ。「骨」の構造も含め、アニメーションだから心を開いて素直に楽しもう、というピュアな心持ちで映像に身を委ね、思考能力を停止させてしまうと、痛い目にあう可能性がある。マリアが家に閉じこもることでコロニア・ディグニダに最終的には捕まってしまったように、観客である私たちには、出口が提示されず、自ら探さねばならない。レオン&コシーニャの映像は危険性が剥き出しになっている。それゆえに、彼らの作品を観ることは、食うか食われるかなのである。

土居伸彰(ドイノブアキ)

1981年生まれ、東京都出身。ユーリー・ノルシュテインを中心とした非商業・インディペンデント作家の研究を行うかたわら、ニューディアー代表として、配給・製作・映画祭運営などを通じて世界のアニメーション作品を紹介する活動にも関わる。2022年より、国際アニメーション映画祭「ひろしまアニメーションシーズン」のプロデューサーを務める。

真実に肉薄した恐るべき映画…監督ホアキン・コシーニャに聞く10の質問

1. 本国チリで劇場公開されたとき、観客からどんな反応がありましたか?

チリでのプレミア上映はとてもエモーショナルで打ち解けていて、世界のどの上映ともまったく違うものでした。私たちは5年にもわたって、映画を人々に気に入ってもらえるかもわからぬまま制作してきたわけです。なので仲間たちや観客がこの映画を熱狂的に受け止めてくれたのを見て、本当にうれしかったです。ある画家の友人からは「お前らのことなんか大嫌いだ! この映画を作ったのが自分だったらよかったのに」と言われましたよ。

4年間、主にサンティアゴで公開制作をしていたので、すでに多くの人がこの映画の一部を観て期待してくれていました。(編集部注:本作は世界各地のギャラリーや美術館にスタジオセットを作り、エキシビションを行いながら制作された)完成までに5年掛かったので、最初の公開制作のときに15歳だった人は映画館に行く頃には19歳か20歳になっていたわけです。

映画は、最終的に数カ月にわたって公開されて多くの人に観てもらうことができました。特に若い観客からかなり熱狂的な反応がありました。「オオカミの家」は、チリ初のストップモーション長編映画です。私たちの国の小さなアニメーション史の中で記念碑のようなものになったのです。大ヒットというわけではありませんが、予想と比べたらかなりの反応でした。

2. 映画祭など、ほかの国で上映したときの反響はどうでしたか? メディアや観客のコメントで印象的なものはありましたか?

技術的なことを聞かれることもあれば、政治的な質問もあって、場所によってさまざまでした。概して、大きな関心を寄せてもらえたと思います。多くの対話を交わした中で、大きな印象を残したものが1つありました。サンティアゴにある、記憶と人権の博物館(Museum of Memory and Human Rights)で上映した際、コロニア・ディグニダで拷問にあったり家族を失ったりした被害者に寄り添い続けていた人が、こう言ってくれたんです。「この映画は、被害者が話してくれたコロニア・ディグニダでの体験談と、感情的な部分でも環境的な部分でもかなり似ています。コロニア・ディグニダを描いた作品でこういうことを感じたのは初めてです」と。この作品があの場所の真実に肉薄したということを知って、安堵を覚えると同時に、ゾッとした気分にもなりました。

3. 以前にコシーニャさんとクリストバル・レオンさんが作った短編「Lucia」「Luis」もピノチェト政権をテーマにしたものでした。なぜお二人はこのテーマを選ぶのでしょうか?

これは(チリの)ほかの映画監督にも共通する話になると思います。ピノチェト政権は17年もの長きにわたって続きました。クリストバルと私はその最中に生まれ、8歳まで独裁政権下で過ごしています。のちにピノチェトは軍のトップとなり、2006年の死までのほとんどの期間を上院議員に“任命”されています。選挙で選ばれるのではなく、です。私の人生における多くの期間、ずっとです。ピノチェト政権は、この国を統治する憲法を制定し、社会・経済システムを確立し、それらは今でも存続しています。だから正確に言えば、ピノチェトは(死してなお)今でも私の人生の一部を支配し続けているんです。恐怖や政治について考えるときだけではなく、世界のことを想像しようというときでさえ、私の中にピノチェトによる独裁という、地獄のような礎石があると感じます。ピノチェト政権にまつわるものが唯一のテーマであるべきだとも、実際にそうだとも思いませんが、その引力と重みから逃れることは難しいのです。

4. 途中で脚本が何度も変更になったと聞きましたが、最初はどのような物語だったのでしょうか。

脚本は映画制作前から変化し始め、制作中の5年間で成長していきました。私はクリストバル、そして(ともに映像制作会社を設立した)ナイルズ・アタラーと一緒に、2007年に「Lucia」、2008年に「Luis」という連続する短編映画を作りました。そして短編の第3部を作ろうと思い付いたんです。それは「Lucia, Luis and the Wolf」という題名で、オオカミの視点から撮影した映画になる予定でした。しかしすぐに、長編映画で作るほうが面白いんじゃないかと思うようになったんです。「Lucia」と「Luis」は1つの部屋が舞台となる短編なので、長編ではいくつもの部屋があって常に変化し続けるものにしたらいいんじゃないかと。

クリストバルと私は、私たちが聞いて育ったヨーロッパのおとぎ話を、自分たちのバージョンで語り直したいと思っていました。チリはすでに植民地ではなくなっているわけですが、ヨーロッパの影響を受けています。そんな中、“自分たちのおとぎ話”を作る必要があるのではないかと考えたのです。最初は「美女と野獣」を翻案しようと試みました。「美女と野獣」は支配についての物語です。最初は力で、次に感情で男性キャラクターが女性を支配しようとしていますから。私たちのバージョンでは、“野獣”は単なる男性キャラではなく、映画のリアリティを支配する存在として登場させようとしました。美女はなんとかそこから逃げ出そうとします。「オオカミの家」にも通じる内容だったと思いませんか?

5. 制作には、10のルールを決めて取り掛かったそうですね。撮影や編集にまつわるルールが多い中、「マリアは美しい」は少し特殊に見えますが?

<制作における十戒>

I. これはカメラによる絵画である

II. 人形はいない

III. 全てのものは「彫刻」として変化し得る

IV. フェードアウトはしない

V. この映画はひとつの長回しで撮られる

VI. この映画は普通のものであろうと努める

VII. 色は象徴的に使う

VIII. カメラはコマとコマの間で決して止まることはない

IX. マリアは美しい

X. それはワークショップであって、映画セットではない

脚本の最初のバージョンが「美女と野獣」の翻案だったこともあり、その起源をたどるという意味で、このルール(ヒロインは美しい)を残すのが面白いんじゃないかと思ったんです。また、「オオカミの家」を作るうえで、ラテンアメリカのウォルト・ディズニーのような存在がカルト教団を運営していたら?とも考えました。ですから、私たちの作るおとぎ話には、ブロンドで青い目の美しいヒロインがいることが大事なんです。それに、私とクリストバルは怪物的で不格好なものに肩入れする傾向があるので、ヒロインを美のゾーンに留めておくことも重要なポイントでした。

6. お二人は監督・脚本以外にも、撮影・美術・アニメーション・音と音楽の実験でクレジットされています。美術に関しては立体物と平面画が混在していますが、どのように分担したのでしょうか?

私たちが今でも一緒の制作を楽しめている理由のひとつは、役割分担をしないからです。2人であらゆることを担当します。「オオカミの家」では全部というわけではないですが、かなりの長い時間、2人だけで制作しました。制作チームも私たちを支えてくれましたし大事だったのですが、ほとんどの時間は私たち2人だけで少しずつ作業をしていったのです。

7. 制作中、一番悩んだことは?

個人的にもっとも困難だったのは、最初のうちはこの映画の制作と恋に落ちて幸せな気持ちでいたのですが、そのうちに男の子と女の子の父親になって彼らにもっと恋をしてしまい、制作から離れる必要があったことです。そしてある時期には、お金も時間も何もなくなってしまいました。頭の中は映画のことでいっぱいなんですが、2人の子供がいて、お金は一銭もない。それだけが本当に大変でした。でも、そもそもアートを学ぶことは、誰に強制されたわけでもなく始めたことですから。自分がどんなことに巻き込まれようとも、準備はできていました。

8. パンフレットで中野京子さんも指摘していますが、冒頭6分あたりで、壁に窓が描かれる場面があります。そのシーンでは十字架の形がハーケンクロイツ、窓へと変化していくように見えます。こういった暗喩のようなモチーフがほかにもあれば教えてください。

あの十字架のシーンは、もちろんコロニア・ディグニダと関係があります。この映画は5年間の自動筆記のようなものなので、そこには恣意的なもの以外にもあらゆる種類のものが混在しているんです。例えば「8のチャボ」(メキシコで作られたテレビコメディシリーズ“El Chavo del Ocho”)、「3匹の子豚」、私の父、鳥の形に変化する歌声、コロニア・ディグニダにある本物のオブジェ、神話の絵に描かれたような泣き叫ぶ子供、身体の聖痕なども作中に登場します。

9. 「骨」にはアリ・アスターが製作総指揮として携わりました。一方コシーニャさんとレオンさんも、アスターの新作「Beau Is Afraid(原題)」にアニメーションパートの制作とビジュアル開発で参加しています。彼と一緒に働いて得られたものは?

大きなチームと仕事をするやり方を学びました。自分たちがすべてに手を出す必要がない制作プロセスにおいて、監督がいかにあるべきか、そして経験豊かなアーティストから若いスタッフまでを指導しながら、それぞれをうまく機能させることを知りました。生まれながらのストーリーテラーであるアリからは、正確で天才的でこだわりの強い映画作家の心も学んだんです。物質的な素材から作品のアイデアを生み出す自分たちのやり方ではなく、物語を語りたいという欲求から生まれる映画についても想像することができるようになりました。アリは人に対してとても親切で、なおかつ自分の求めるものに迷いがない。その両立はとても難しいことだと思います。

10. 現在製作中の次回作「Los Hiperboreos」について教えてください。

「Los Hiperboreos」には1人の俳優が登場し、別の俳優と関係を作っていきます。主には人形を使うんですがね。アニメーションと実写映画の間に存在するような映画です。私たちにとって「Los Hiperboreos」は、俳優をいかに使うかを学ぶ学校のようなものであると同時に、映画監督という仕事にまつわる疑問や苦悩を示すものです。さらに(本作の主演女優である)Antonia Giesenのパフォーマンス、私たちの美術展と執筆の記録でもあります。私たちはこの作品が大好きです。すでにポストプロダクションの段階に入っていますが、この映画がどんな生き物なのかは、まだわかっていません。

※「Los Hiperboreos」の2つ目のoはアクサンテギュ付きが正式表記