特別展『法然と極楽浄土』東京国立博物館で開幕 浄土宗850年の歴史を伝える全国の寺宝が一堂に

アート

ニュース

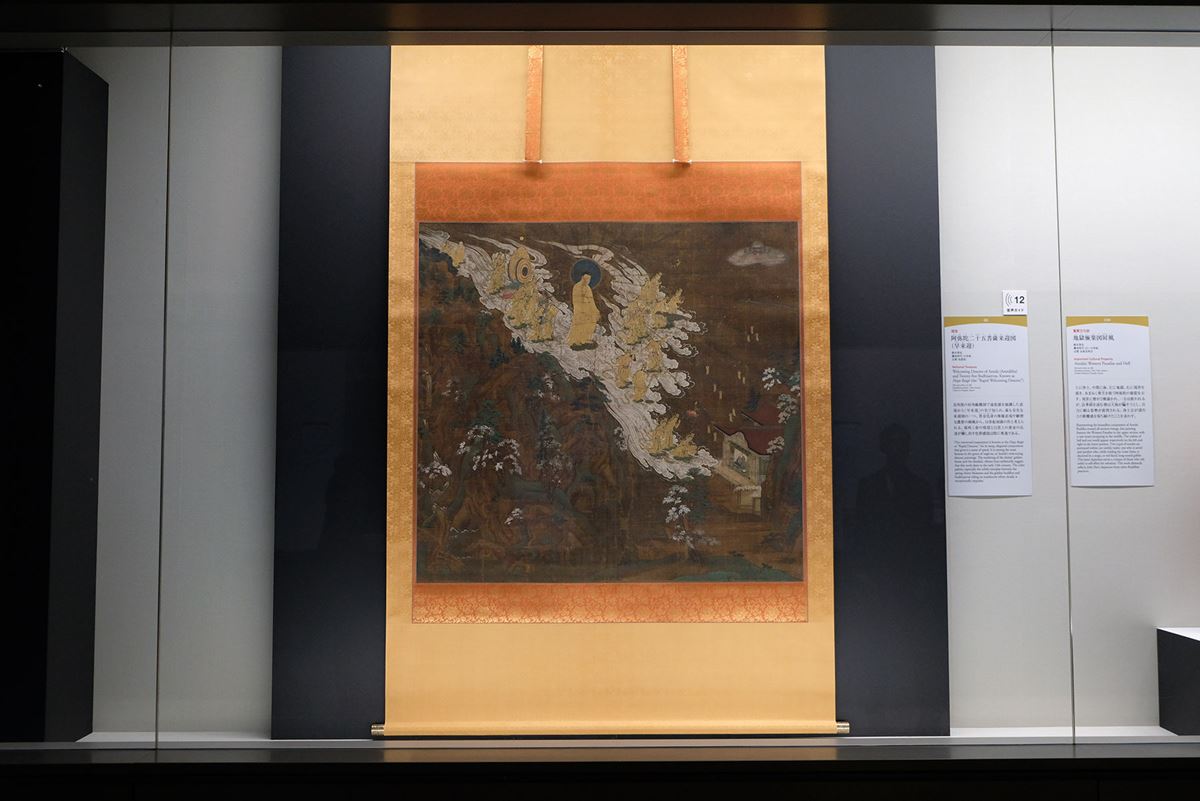

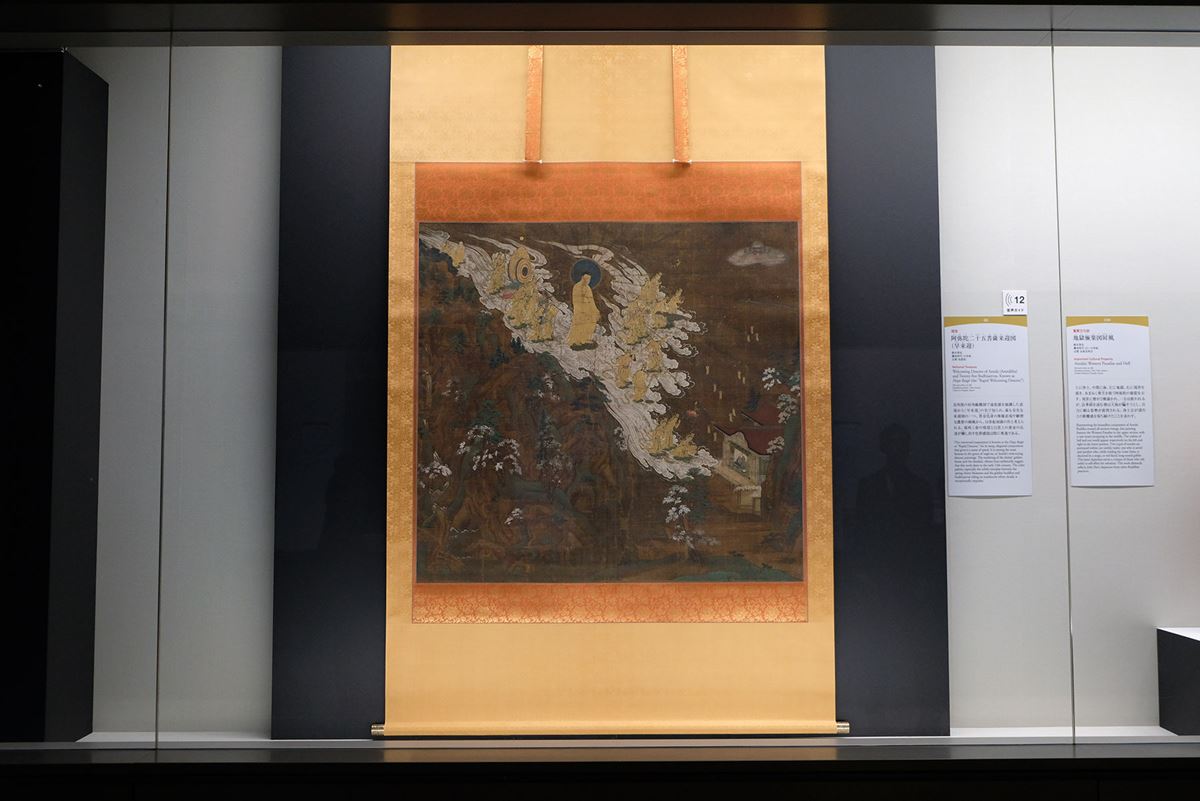

国宝《阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)》鎌倉時代(14世紀)京都・知恩院蔵 ※展示期間:4月16日〜5月12日 撮影:浦島茂世

続きを読むフォトギャラリー(14件)

すべて見る2024年は法然による浄土宗の立教開宗から850年となる節目の年。これを記念し、平安末期の開宗から江戸時代に大きく発展を遂げるまで、浄土宗の歴史をたどる特別展『法然と極楽浄土』が東京国立博物館平成館で4月16日(火)に開幕した。法然と浄土宗にまつわる国宝・重要文化財を多数含む品々が一堂に集結している。

内乱、疫病、災害が頻発した平安時代末期。人々は、釈迦の教えが廃れ、だれも救われない「末法」の時代がやってきたと信じ込み、疲弊しきっていた。そんな時代に比叡山で学んだ法然(1133〜1212年)は、阿弥陀仏を信じ「南無阿弥陀仏」と唱えれば、だれもが等しく救われ、極楽浄土に行けるという教え、浄土宗を開き、人々の支持を集めた。

同展は、法然が開いた浄土宗の歴史と文化を、鎌倉時代から江戸時代まで通覧していく史上初の展覧会だ。

展覧会は4章構成。第1章「法然とその時代」では、浄土宗の開祖である法然の業績や思想をたどる。法然は43歳のときに浄土宗を開き、多くの支持を得るものの、既存の仏教会からは疎んじられ、75歳のときには讃岐国に流されることとなる。その後、帰京し80歳で往生を遂げたが、弟子たちはさまざまな方法で彼の教えを記録し、後世に伝えていった。

そのなかでも、国宝《法然上人絵伝》は、法然の生涯を絵画化した全48巻にも及ぶ大作。法然が立教開宗する場面や賢人らと問答する場面などが描かれている。

阿弥陀如来の名前をひたすらに唱えることを重んじた法然。貴賎による格差が生まれるため、寺や仏の建立などには積極的ではなかったものの、それらを必要とする門弟や帰依者らには認めていた。

その結果、《阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)》をはじめとする、数々の名品が制作されていく。第2章「阿弥陀仏の世界」では、浄土宗に伝わる阿弥陀仏の造形を見つめていく。

国宝《阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)》は、2019年から22年にかけて解体修理が行われ、修理後初公開となる。対角線を使ったダイナミックな構図、修理の後、よりいっそう鮮やかになった山水の表現に注目したい。

重要文化財《阿弥陀如来および両脇侍立像(善光寺式)》は阿弥陀如来と両脇の三尊が収まる巨大な光背が特徴的だ。

第3章「法然の弟子たちと法脈」では、法然没後に精力的に活動していた弟子たちの活動に焦点を当てる。証空を祖とする一派である西山派は、京都を拠点に活動し、「観無量寿経」を図示した「観経曼陀羅(當麻曼陀羅)」の流布に務めた。

国宝《綴織當麻曼陀羅》は、蓮糸で織られたという伝説を持つ、縦横4メートルにもおよぶ大曼荼羅。古くから浄土信仰の聖地であった奈良・當麻寺の本尊で、今回が初の奈良県外での展示となる。残念ながら描かれた極楽浄土の世界の鮮やかさは失われているが、その壮麗さを実感することはできるはずだ。

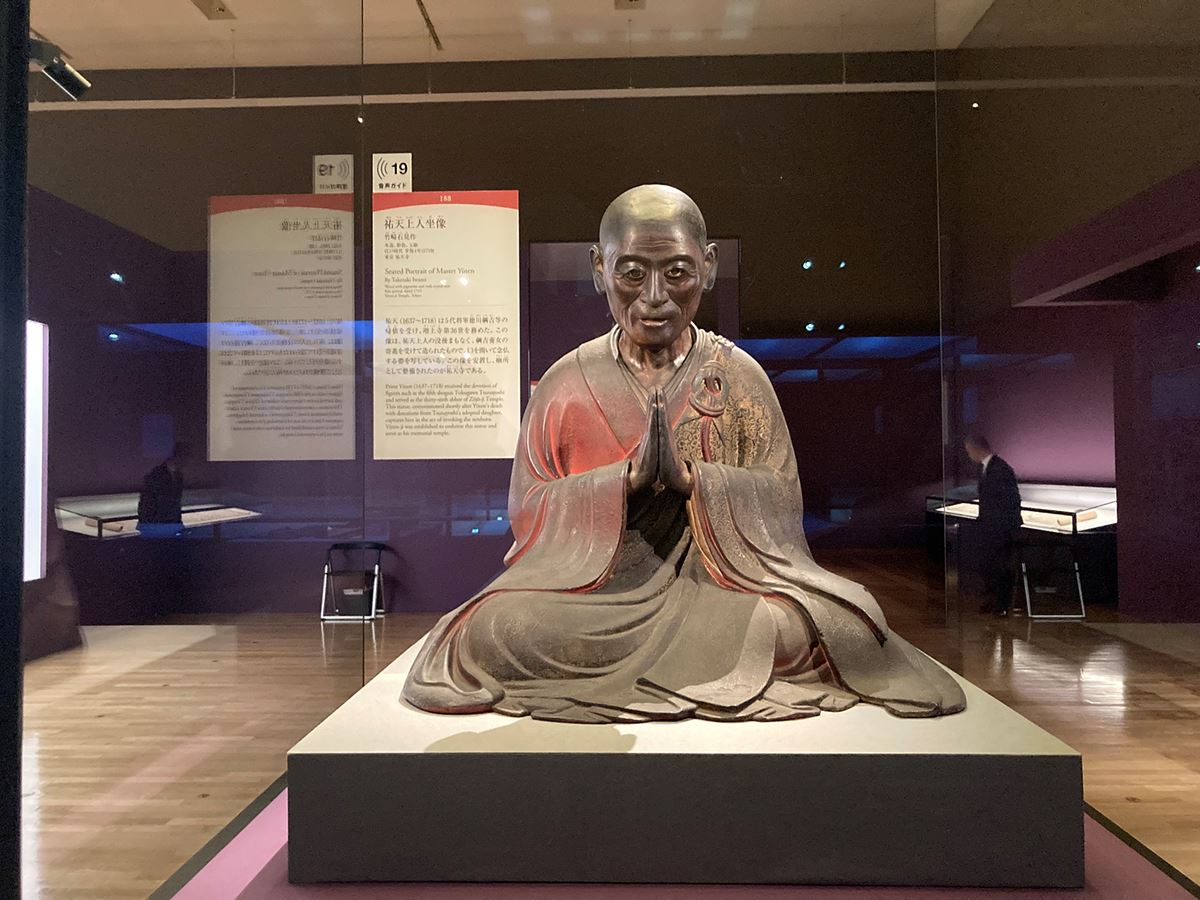

そして、第4章「江戸時代の浄土宗」では、将軍家や諸大名に支えられ、交流した江戸時代の浄土宗に焦点を当てる。東京会場では、徳川家にゆかりの深い港区の増上寺、目黒区の祐天寺など関東浄土宗寺院の宝物も紹介していく。

幕末の絵師、狩野一信による《五百羅漢図》は、一信が晩年の10年をかけて描いた全100幅の超大作。500名の羅漢を力強く描いている。

香川県の法然寺に伝わる《仏涅槃群像》は、通常は絵画として表される釈迦入滅の場面を、82体の像で立体的に表している作品。東京では2メートルを超える巨大な寝釈迦像や羅漢、動物など26体を展示する。この作品は撮影も可能だ。

末法の世に現れ、人々を絶望から救った法然。彼を礎に続いてきた850年の歴史を知ることができるまたとない機会だ。

取材・文・撮影:浦島茂世

<開催情報>

特別展『法然と極楽浄土』

2024年4月16日(火)~6月9日(日)、東京国立博物館 平成館にて開催

公式サイト:

https://tsumugu.yomiuri.co.jp/honen2024-25/

チケット情報:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2448376

フォトギャラリー(14件)

すべて見る