マティス、モディリアーニ、萬鉄五郎の絵画の共通点とは?『TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション』で楽しむ”組み合わせの妙“

アート

ニュース

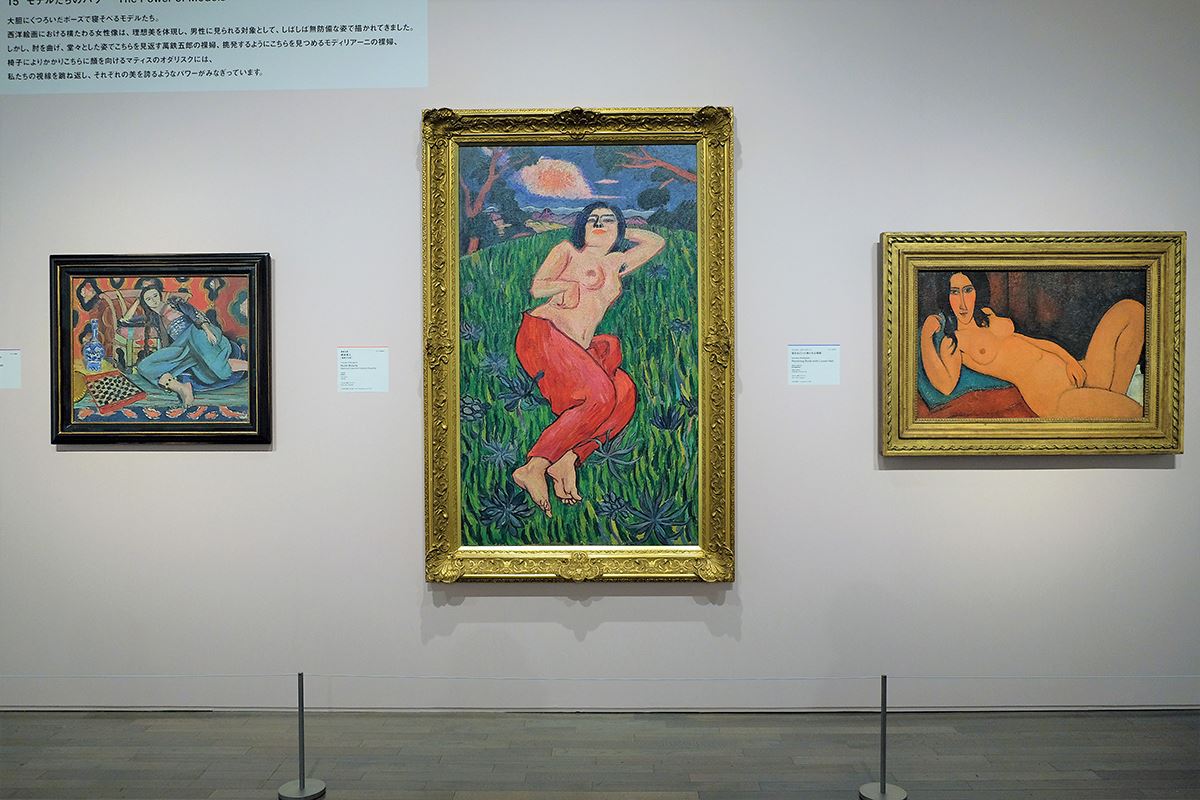

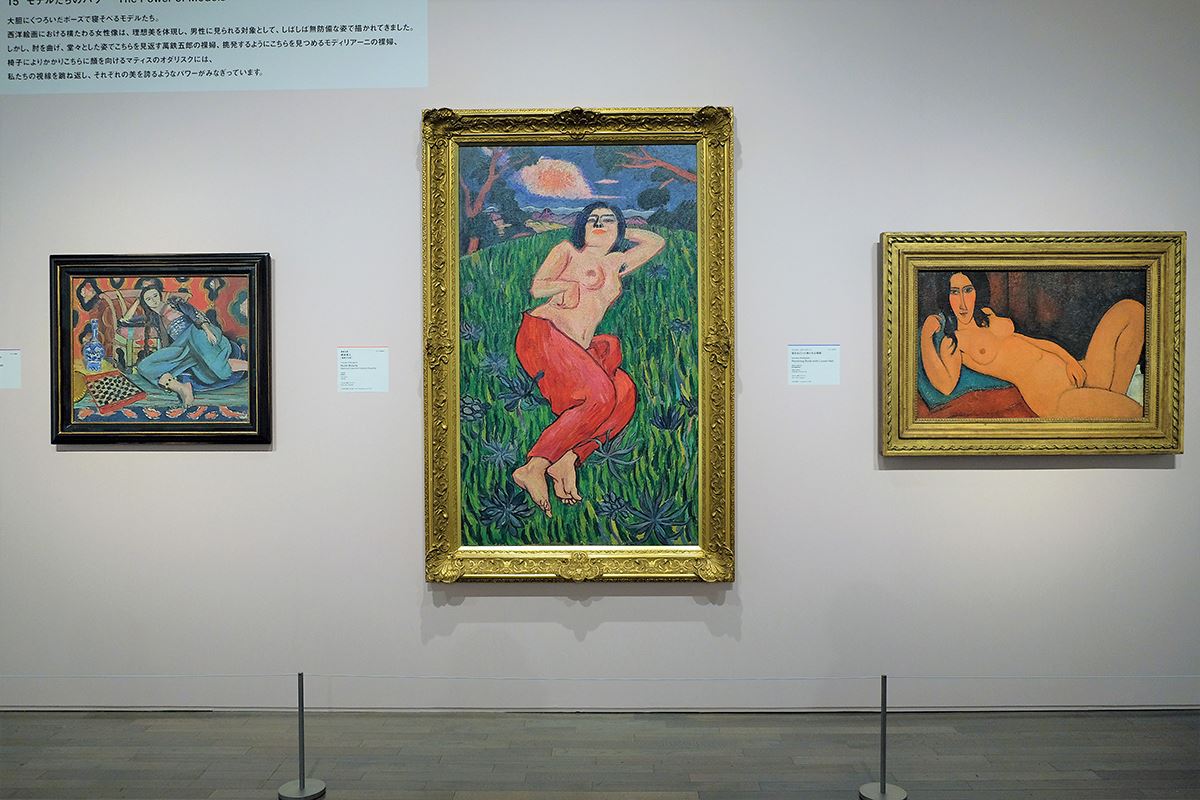

トリオ・テーマ<モデルたちのパワー>より 左:アンリ・マティス《椅子にもたれるオダリスク》1928年 パリ市立近代美術館、中央:萬鉄五郎《裸体美人》(重要文化財)1912年 東京国立近代美術館 ※展示期間:5月21日(火)~7月22日(月)/8月9日(金)~8月25日(日) 右:アメデオ・モディリアーニ《髪をほどいた横たわる裸婦》1917年大阪中之島美術館

続きを読むフォトギャラリー(11件)

すべて見るパリ、東京、大阪という3つの大都市にある美術館のコレクションから、共通点のある作品で「トリオ」を組むというユニークな展覧会『TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション』が、東京国立近代美術館で8月25日(日) まで開催されている。組み合わせの妙を楽しめる、これまでにない展覧会だ。

パリのパリ市立近代美術館、東京の東京国立近代美術館、そして大阪の大阪中之島美術館の3館は、いずれも大都市にある美術館として、独自のコレクションを築いてきた。この展覧会では、それぞれの歴史を歩んできた3館のコレクションのなかから共通点のあるものを3点1組のトリオとして紹介し、あたらしい美術作品の楽しみ方を提案していく。

たとえば、会場で最初に目にするトリオのテーマは「コレクションのはじまり」。パリ市立近代美術館からは、開館のきっかけとなったジラルダン博士の遺贈品であるロベール・ドローネー《鏡台の前の裸婦(読書する女性)》、東京国立近代美術館からは最初の購入作品のひとつ、安井曽太郎《金蓉》、そして大阪中之島美術館からは、美術館構想のきっかけとなった実業家・山本發次郎の旧蔵品、佐伯祐三の《郵便配達夫》が3つ合わせて展示される。

このような形で作家110名、作品数150点あまりが、34のトリオを組み会場に並んでいる。

34のトリオは、7章構成で展示される。第1章は「3つの都市:パリ、東京、大阪」。都市性をテーマとした3作品でトリオを組む。「川のある都市風景」は、大きな川とともに栄えてきた各都市について描写した作品を紹介する。御茶ノ水の聖橋や、ダイビル本館(竣工時は大阪ビルヂング)、ノートルダム大聖堂など各都市の象徴となる建造物が描きこまれている。

第2章「近代化する都市」は、近代都市をモチーフや表現の主題にした芸術家たちを紹介する。ラウル・デュフィの《電気の精》は、1937年のパリ万博のために制作された巨大壁画のリトグラフによる縮小版。巨大壁画は、かつて万博会場だったパリ市立近代美術館内に展示されており、電気の概念や歴史、電気にまつわる哲学者や科学者、技術者が描かれている。

「都市のグラフィティ」では、路上のポスターを描いた佐伯祐三、ポスターを剥がして作品を作ったフランソワ・デュフレーヌ、そして路上を自らの作品発表の場としたジャン=ミシェル・バスキアを並べる。

同じ「都市」というテーマでも3館ごとに全く作品が登場するように、以降の章もバラエティ豊かなトリオが続々と登場する。

3章「夢と無意識」では、夢や無意識、空想や幻想などを表現に取り入れた作品を、第4章「生まれ変わる人物表現」、第5章「人間の新しい形」では、さまざまな人体表現や人体のイメージの変遷について取り上げる。トリオ・テーマ<モデルたちのパワー>の3作品は、官能的で無防備さとともに描かれることが多い「横たわる女性」のポーズを取っているにもかかわらず、モデルたちの力強さが際立っているのがおもしろい。

第6章「響きあう色とフォルム」は、色や形に着目したセクションだ。3館ともにコレクションに力を入れている20世紀美術は、人物や風景といった主題を表現する手段ではなく、色や形そのものが作品の主題となる時代だった。さまざまなトリオを通じて、作家たちが追求していたものを見つめていく。

そして最後のセクション 第7章「越境するアート」は、絵画や彫刻、既製品や日用品など、ジャンルや素材などの枠組みを超えた作品を紹介する。

会場にならぶ34のトリオは、鑑賞していくうちにテーマとは異なる共通点が見えてきたり、似た形や構図の作品であるのにもかかわらず、作者たち意図は全く異なるものであったりと、以外な発見などが感じられる。単体の作品鑑賞も、3組み合わせての鑑賞もまた趣が異なり面白い。これまで見たことのない作家やジャンルの作品にも気軽に触れられる、楽しさにあふれた展覧会だ。

取材・文・撮影:浦島茂世

<開催概要>

『TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション』

2024年5月21日(火)~8月25日(日)、東京国立近代美術館にて開催

※前期:5月21日~7月7日、後期:7月9日~8月25日

※一部作品は展示替えあり

公式サイト:

https://art.nikkei.com/trio/

チケット情報:

https://w.pia.jp/t/trio-tokyo/

※2024年9月14日(土)~12月8日(日)、大阪中之島美術館にて開催

※一部作品は展示替えあり

フォトギャラリー(11件)

すべて見る