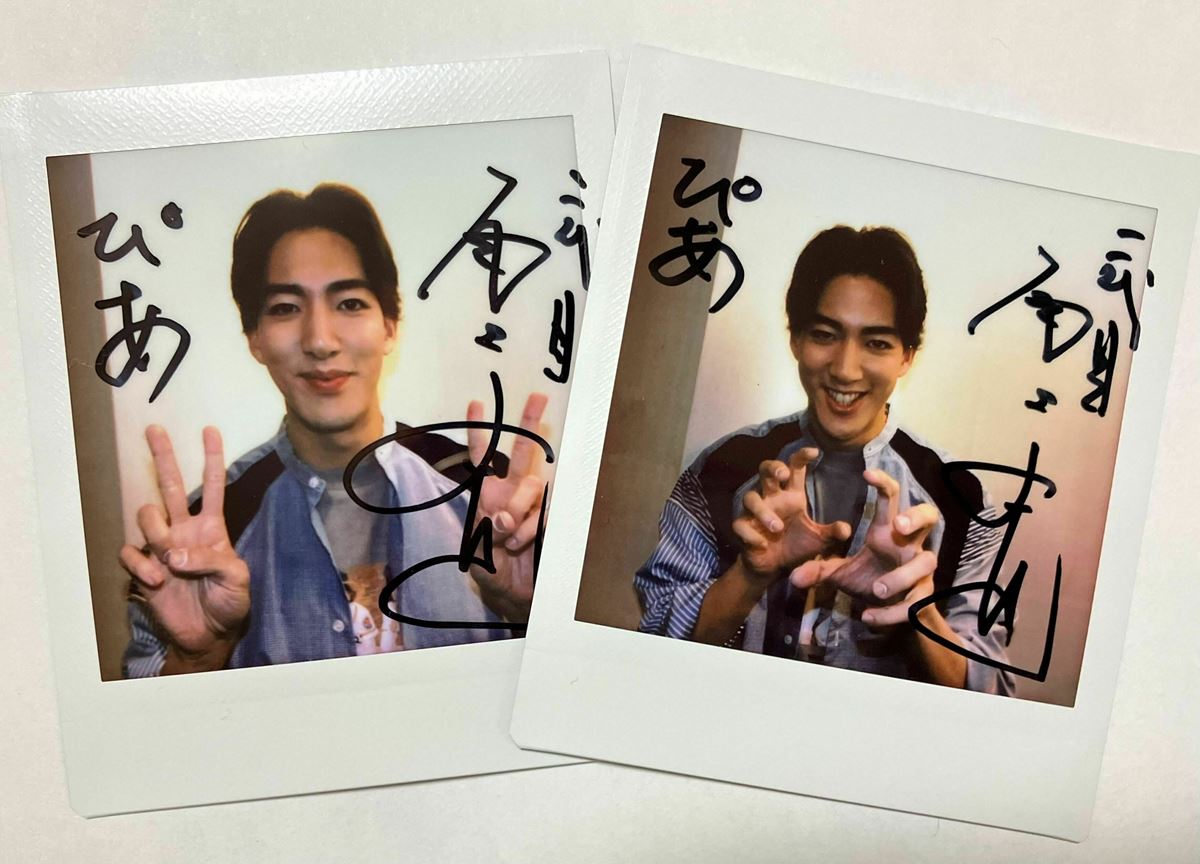

尾上右近ロングインタビュー! テーマは“親の愛”。8回目の自主公演に込めた思い

ステージ

インタビュー

尾上右近 (撮影:興梠真帆)

続きを読むフォトギャラリー(10件)

すべて見る尾上右近が2015年より続けている自主公演「研の會」。彼が未経験の役柄に挑むファン垂涎の公演だが、第八回となる今回は、『摂州合邦辻』と『連獅子』を上演する。キャスティングまで右近がこだわり抜いて決める「研の會」、今回も思い入れが詰まっているようで……。意気込みと思いをたっぷりと語っていただいた。

客席で寝ている人を見つけて嬉しかった

――昨年は劇場を、長らく上演していた国立劇場小劇場から浅草公会堂に移しての公演でした。

緊張感はありましたけど緊張はせず、リラックスしてできました。それほど出慣れている劇場ではないのですが、浅草という土地が大好きだということもあり、アットホームな空気感がありました。……僕、自主公演で初めて、客席で寝ている人を目撃したんですよ(笑)。いや、もともと客席でお客さんが寝ていても全く気にしないのですが、「自主公演を観に来て、寝るんだ!?」と思って。でもそれが嬉しかったんです。

――嬉しかったんですか? なぜ?

普段の大歌舞伎などだと、多くの方は「歌舞伎を観に行く」という気持ちで劇場においでになって「あ、尾上右近が出てきた」と思ってご覧になってくださると思うんです。でも「研の會」は“尾上右近自主公演”と謳っている以上、尾上右近の公演じゃないですか。「さあ右近を観るぞ」と前のめりなテンションで来てくださる。それはありがたいのですが、いつもの公演のようなフラットなテンションで観て欲しいというワガママな右近くんが心のどこかにいて。

熱烈な拍手や熱い空気をいただくと嬉しい反面、自主公演でしかできないことをやっている、ここでしか観られない貴重なものを観ていると思われているのかなと悔しい気持ちもあった。僕としてはこれが歌舞伎の1ヵ月の本興行に繋がれば嬉しい、ここで伝え切るのではなく“繋がっていく”という気持ちで演じているんだけどな……という思いも抱いていました。だから寝ちゃっている人を見て、特別なものではない、普段の公演のように馴染んで観てくれているんだと思って嬉しかった。それが去年、初めて感じた思いです。

――お客さんにとっては右近さんの「研の會」が日常的なものになってきた感覚がある一方で、右近さん側も肩の力が抜けてきた……ということもありませんか?

そうなってきたのかもしれませんね。気の置けないメンバーと一緒だったというのもあったと思います。もちろん「この瞬間にかけるぞ!」という気合いもあるのですが、今の歌舞伎界の30代の歌舞伎俳優のひとりとして、この世代ならではのものを僕なりに打ち出して、歌舞伎界全体にいい流れや空気を作れたらいいなと思っています。そういう意味では今までのように「ここで成果を出すんだ!」という気負いより、繋がっていくというイメージでやりました。自主公演は特別な時間で特別な空間なのですが、歌舞伎俳優を名乗っている以上、自分もずっと続いてきた歴史の一部であるという感覚はあって当然だと思います。さまざまな感情の中で、昨年は“感謝”の割合が高かったなと感じています。

――そして昨年「研の會」で上演した『京鹿子娘道成寺』は、今年の正月、歌舞伎座の本興行で再演されました。

いや、びっくらこきました(笑)。松竹の方に「正月に、壱太郎さんと右近さんのダブルキャストで『道成寺』を踊ってもらいたい」と言われた時には驚いたし、反応が早いなと思った。でもそこでまた、もうひとりの右近くんが「何びっくりしているんだよ」とイラっとしたんですよ(笑)。「いつ(本興行で)来ても当然だと思って自主公演をやっているはずなのに、お前はそんな腹積もりでやっていたのか」と。

――謙虚なのか大物なのか(笑)。

そうそう、ジキルとハイドのように謙虚な自分と大物な自分がいて、「えっ!?」と返した自分が、自分で恥ずかしかったんです。でももちろん、半年足らずで歌舞伎座でできるというのは嬉しかったです。

――「研の會」で一度やっていたからこそ歌舞伎座では落ち着いてできた、というようなことは。

歌舞伎座でやるというのは特別ですので「歌舞伎座だ!」という緊張感はあります。ただ特に『道成寺』のような演目は、僕ひとりではなく、音楽家さんや後見(衣裳を引き抜いたり小道具を渡したりする)との兼ね合いもあるし、舞台袖に引っ込んでからの着替えの段取りなどが重要になります。そのテンポを噛み合わせるのに神経を使うのですが、それは自主公演で経験しているから慣れている状態で臨めました。そうなると逆に、リラックスしてしまって勢いが削がれる危険性がでてきてしまうので、それは何で補って立ち向かうかという課題も出てくるのですが。

――どう立ち向かっていかれたのですか。

約半年のスパンでの再演でしたが、自主公演から5年くらい経った感覚でやろうと思って踊ったんです。この間さまざまな経験を経て、僕の中で色々なものが膨らみ、自分も大人になって再び『道成寺』を踊っているんだ、と。昨年の「研の會」は『夏祭浪花鑑』と『京鹿子娘道成寺』の2本立てでしたので、さっきまで団七という役で血みどろ泥だらけになっていた人が、次の幕では綺麗な女形として登場する、その奮闘ぶりを観ていただいた。観る側もやる側も気分が高まってからの『道成寺』ですから、ある種の勢いまかせなところもあった。でも歌舞伎座の正月興行では他の俳優さんたちが一幕ごと紡いできた流れの中で最後の一幕として自分が『道成寺』を踊る。自主公演とは訳が違います。冷静さを心がけました。

ご当地もの『摂州合邦辻』と尾上眞秀と挑む『連獅子』

――さて、今年は『摂州合邦辻』と『連獅子』を選ばれました。この演目にした理由を教えてください。

まず今年は大阪でも公演をしますので、大阪が舞台の『摂州合邦辻』は“ご当地もの”になっていいなというのがひとつ。あと単純に、好きなんです。ドロドロしている物語なんだけど、最後は「ああ、これで良かったんだ」と晴れやかな気持ちになるので。

――河内国の大名・高安左衛門に後添えとして嫁いだ玉手御前が義理の息子である俊徳丸に道ならぬ恋心を抱き、これから逃れるために俊徳丸は許嫁の浅香姫と共に逃げて……という物語。

「説経節」が元になっていて、宗教色が強い話。玉手御前という人は、自分もドロドロしているし、まわりの環境もドロドロ、あらゆるドロドロにまみれているんだけど、最後に大切な義理の息子の命を救って自分が命を落とす。仏教は蓮の花を大事にしていますが、玉手御前は究極の自己犠牲の人であり、本当に蓮の花みたいな女性だなと思うんです。また展開も早いし、大阪特有のエキサイトする空気感もあり、ヒートアップするリズム感もいい。観に来てくれたお客さまが“ずーん”とならず、前向きな気持ちで帰っていただける作品だと思うので、選びました。あとは歌舞伎界を見渡して、僕の世代で『摂州合邦辻』をやろうと思う人がいなさそうなので、じゃあやっちゃおうかなと(笑)。

――『連獅子』は力強い舞踊劇。言わずと知れた名作です。

親獅子が子どもを崖から落とし、そこから這い上がってくる子どもだけを育てるという獅子の教えを舞踊にしたものなのですが、僕はこれまで仔獅子を、4人の親獅子相手に勤めさせていただきました。この作品は実際の親子で演じられることが多く、そのことでよりお客さんが感情移入する仕組みになってるとは思いますが、僕は歌舞伎俳優の息子ではないからこそ、色々な先輩たちの親獅子で仔獅子をやらせてもらえた。歌舞伎には色々な捉え方があると肌で感じた作品であり、僕の中でも思い入れの強い演目です。いつか親をやる日が来るだろうと思っていたし「そろそろやりたいな」と思っていたところで、今回、尾上眞秀くんが出てくれることになったので実現しました。僕が『連獅子』で親獅子をやるなら眞秀くんとやりたいとずっと思っていたんですよ。

――眞秀さんは寺島しのぶさんの息子さんで、音羽屋の宗家である菊五郎さんのお孫さん。昨年尾上眞秀を名乗って初舞台を踏まれました。

以前しのぶさんが「眞秀、『連獅子』だけは観ないのよ」とおっしゃっていて。『連獅子』は親子の物語であり、お父さんと子どもたちが踊る(ことが多い)演目。自分はお父さんと『連獅子』を踊ることはないから観たくない……と眞秀が言ったそうなんです。僕はその気持ちが、めちゃくちゃよくわかる。だけど、それを叶えてくれた先輩たちが僕にはいました。今度はその恩を僕が下の世代に返していこうと思い「一緒にやろうぜ」と言いました。

――それはかなり胸アツなエピソードです……。

実際の親子ではない俳優で『連獅子』を踊るというのは僕も経験していますが、どちらも父親が歌舞伎俳優ではないという役者同士でやる『連獅子』って初めてじゃないかな。かなりチャレンジングだと思います。なぜ今年なのかと言うと、眞秀が大きくなっちゃうからです(笑)。とんでもない速度で成長していて、たぶん来年には僕の身長を追い越すんじゃないかな? そんな危機感があるので、やるなら今年しかない! と。毛を振ったりと体力的にはかなり大変な演目ですが、踊りが好きだという気持ちを再認識できる作品です。眞秀も歌舞伎が好きで、踊りも好きだと思うんだけど……「やっぱり好きだー!」と思うターニングポイントみたいなものは、まだ来ていない気がするんですよ。それをこの『連獅子』で味わってもらいたいという、僕のちょっとしたおせっかいです(笑)。

いずれも思い出深い4人の親獅子

――ちなみに右近さんが仔獅子として相対した親獅子は、市川團十郎(当時の海老蔵)さん、市川猿之助さん、尾上松也さん、尾上菊之助さん。思い出深い『連獅子』はありますか。

これ、角が立つから「どれも」と言うと思うでしょ? 本当の話、「どれも」なんです(笑)。それぞれ僕にとって大きな、あれがあったから今があると思える『連獅子』でした。15歳の時(2008年)、玉三郎さんの「特別舞踊公演」で、玉三郎・菊之助で『二人道成寺』をやって、海老蔵さんは『鏡獅子』をやってくださいと頼まれた。それを断って「けんけん(右近)と『連獅子』をやりたい」と言ってくださったんです。僕にとっては初めての大役で怖くて、知恵熱を出したりもしたくらいでしたが、あれがなかったらその後の大きなお役もいただけてなかったと思うし、僕も歌舞伎に対してさらに本気になれたところがある。本当に思い入れが深い作品です。

猿之助さんとは亀治郎時代の2010年「市川亀治郎東照宮奉納歌舞伎」ほか、「亀治郎の会」含め何度かやらせていただいています。血統が重んじられるこの歌舞伎の世界で「血より濃い水がある」と教えてもらったのが猿之助さんとの『連獅子』。澤瀉屋の『連獅子』って体操か!? ってくらいハードなんですよ(笑)。何度も心が折れそうになったし、しんどくてしんどくて「無理!」って思うんですが、それを親獅子が飄々と、なんなら「コイツどうするのかな」と楽しみながら引っ張ってくれているような『連獅子』でした。親じゃなくても「コイツを育てよう」と思って引き揚げてくれる先輩がいるんだというのは僕の救いになりました。

松也さんとは2012年の歌舞伎座での子供歌舞伎教室、2017年の松竹座「二月花形歌舞伎」でご一緒しました。僕にとってはお兄ちゃんのような方。これまでは親獅子は親獅子であり、僕は一生懸命やれば仔獅子に見えるという対比でしたが、年齢が近い分、兄弟に見えてしまいかねない。どう踊れば仔獅子に見えるか、親子の物語に見えるか、この『連獅子』を楽しんでもらえるか……と、『連獅子』という作品自体を俯瞰して見つめることができた、そんな意味のある経験をした公演です。

菊之助兄さんとの『連獅子』は、2020年の「錦秋御園座歌舞伎」。コロナ禍に入って初めての1ヵ月興行で、いよいよ歌舞伎が再開するというタイミングでした。そんな時期でしたので僕もすごく意気込んでいたし、自分もお客さんを呼べる俳優にならないとダメだと思い死ぬ気でチケットを売っていた。食事に行った店でたまたま隣に座った人にもチケットを売っていたくらい(笑)。また子どもの頃から音羽屋で育ててもらった僕が、これまで3人の親獅子とやらせてもらい「役者としてこういう風に勉強してきました」と音羽屋の本家である菊之助お兄さんにお伝えする、仔獅子が親獅子に伝えたい思いがたくさんある作品だった。音羽屋の次期大将である菊之助お兄さんとやったことで尾上右近の『連獅子』第一章は終わりだな、次やる時はきっと親獅子なんだろうなと漠然と感じた公演でした。

「大変だから楽しい」と思ってもらいたい

――そんな4人の親獅子と共に踊ってきた右近さんは、どんな親獅子として眞秀さんと相対すのでしょう。

「大変だから楽しい」と思ってもらいたいかな。それは歌舞伎の本質でもあると思う。歌舞伎は肉体芸術と言われますが、それはかなり綺麗な表現で、実際にやっていることは肉体労働です。その上で芸術に持っていける余裕が出てはじめて芸術になる。なんでこんな大変なことをやるかと言うとお客さんに喜んでもらうためで、しかも、ほかの方法でもお客さんに喜んでもらえることはいくらでもある。それなのになぜ大変なことをするかと考えると、歌舞伎には自己犠牲の美学がある気がします。そんなことがほんのり感じてもらえる親獅子をやりたいですね。

実は「研の會」をやり始めたのも、先輩方に大きな影響を受けているんですよ。まだ幼い頃に子どもがやる役ではない役をいただいた時、本番直前に不安になっちゃって泣きべそをかきながら先輩のひとりに電話をしたんです。いい迷惑ですよね(笑)。その時に「できないかもしれない」と言う僕に「いいんだよ、僕も勉強だから。一緒に勉強しよう」と言ってくださった。僕はこの人も完璧じゃないの? と、すごく意表をつかれたんです。親も完璧じゃない、人間だから迷いもあるというのは、とても素敵なことだなと思います。だから眞秀にも「僕もまだ未熟だけど」ということも踏まえて教えていきたい。眞秀には「楽しいな」とのびのび稽古してもらい、本番が近付くにつれ鬼みたいな顔も見せてちょっと嫌われて「もう辞めたい」と言われた時に「俺もドキドキしているんだ、一緒にやろう」と言いたい(笑)。僕はこれまで経験してきたこと……仔獅子だけでなく歌舞伎俳優として感じてきたすべてのことを忘れていない親獅子になりたいです。

すでにお稽古はしていますが、不思議なもので僕が本気にならないと眞秀は本気にならないし、僕が迷うと彼も迷う。本当に、先輩に教えてもらうより、後輩に教えるということは緊張します。親心ってこういうことなのかな……と感じるし、僕も圧倒的に踏ん張らなければいけない公演になりそうです。

そして、『摂州合邦辻』と『連獅子』合わせて、テーマは“親の愛”になります!

――確かにそうですね。

『摂州合邦辻』では玉手御前のお父さんである合邦道心を市川猿弥さんにお願いしました。役者の上でのお兄さんのような先輩はありがたいことにたくさんいるのですが、猿弥さんは僕にとって精神的お父さんのような存在。子どもの頃からファンで、実は共演する以前、僕が8歳の時に客席から観てなんて素敵な俳優さんなんだと思って、その時から隠れファン(笑)。

――何をご覧になったのですか。

当時勘九郎だった(十八代目)勘三郎のおじさまが狐忠信、静御前を玉三郎のおにいさまが演じていた『吉野山』で、早見藤太を演じていらした。勘三郎・玉三郎のお二方が死ぬほど輝いていて、その中に三枚目として絡んでいく早見藤太ってめちゃくちゃ難しいと思うのですが、猿弥さんはそれを飄々とやってのけていて、すごいなこの人! と思った。12歳の時に初めて共演させていただいたのですが、その時に楽屋に「ファンです」と言いにいきました(笑)。それ以降、ずっと可愛がってくださっている。バラエティ番組などでも見せているようにとても明るい方なのですが、複雑さがあるお役でさらっと深いところを出してお芝居をなさるので、役者としてとても尊敬しています。「研の會」は僕が観たい配役を実現させる会でもあるので、そこは僕の特権ですね(笑)。『摂州合邦辻』は僕の玉手御前も見てほしいけれど、「猿弥さんの! 合邦を! 見て!!」「これ、僕がやってって頼んだんです!!」と自慢したい気持ちがあります(笑)。

歌舞伎への愛は距離感も大切に

――まさに右近さんにとってもさまざまな“親の愛”、そして“受け継ぐこと”が詰まった二演目なんですね。1年前の取材でも右近さんは、自分は歌舞伎という大きな歴史の中にいる、引継ぎ、受け渡していくことが大切……というようなことを語っていました。改めて右近さんが今、歌舞伎に対して抱く思いを教えてください。

僕はもともと歌舞伎が大好きで、歌舞伎に振り向いてもらいたくて自主公演を始めました。なかなか振り向いてくれなくて、待っている時間はとてつもなく長いんです。「いつまで続くんだ、この群舞(のキャスティング)……」みたいな(笑)。いや、群舞も大事ですけどね。でも歌舞伎に振り向いてもらえるようになると、それまでは自分のために歌舞伎をやっていたけれど、歌舞伎のために自分があるようにならなければ、と自然と思うようになっていた。受け継ぐ義務も、義理も、使命もある。

でも今は、「歌舞伎しかない」と盲目的になってしまっては良くないなとも感じていて。歌舞伎が“行”のようになってしまうといけないと思うんです。万一明日から歌舞伎をやっちゃダメだと言われても、ほかのことでスタッフを養っていけるくらいのマインドを持たないと。だから今は距離感も必要だと思っています。愛着と執着は違うな、というのが今の僕が歌舞伎に対して思うところでしょうか。とはいえYouTubeとかを見ていても、気付けば「歌舞伎」って検索していたりするんですけどね(笑)。

――ちなみに1年前は、歌舞伎への思いは「恋から愛に移行している段階」だと話していらっしゃいました。少し落ち着いた感じでしょうか?

わぁ。そんなこと言ってたんだ! だから1年齢をとったってことですよ、僕も(笑)。情熱は時に、人も自分も傷つけますから……(笑)。大切に思うがゆえに、距離感も大事だということです!

取材・文:平野祥恵 撮影:興梠真帆

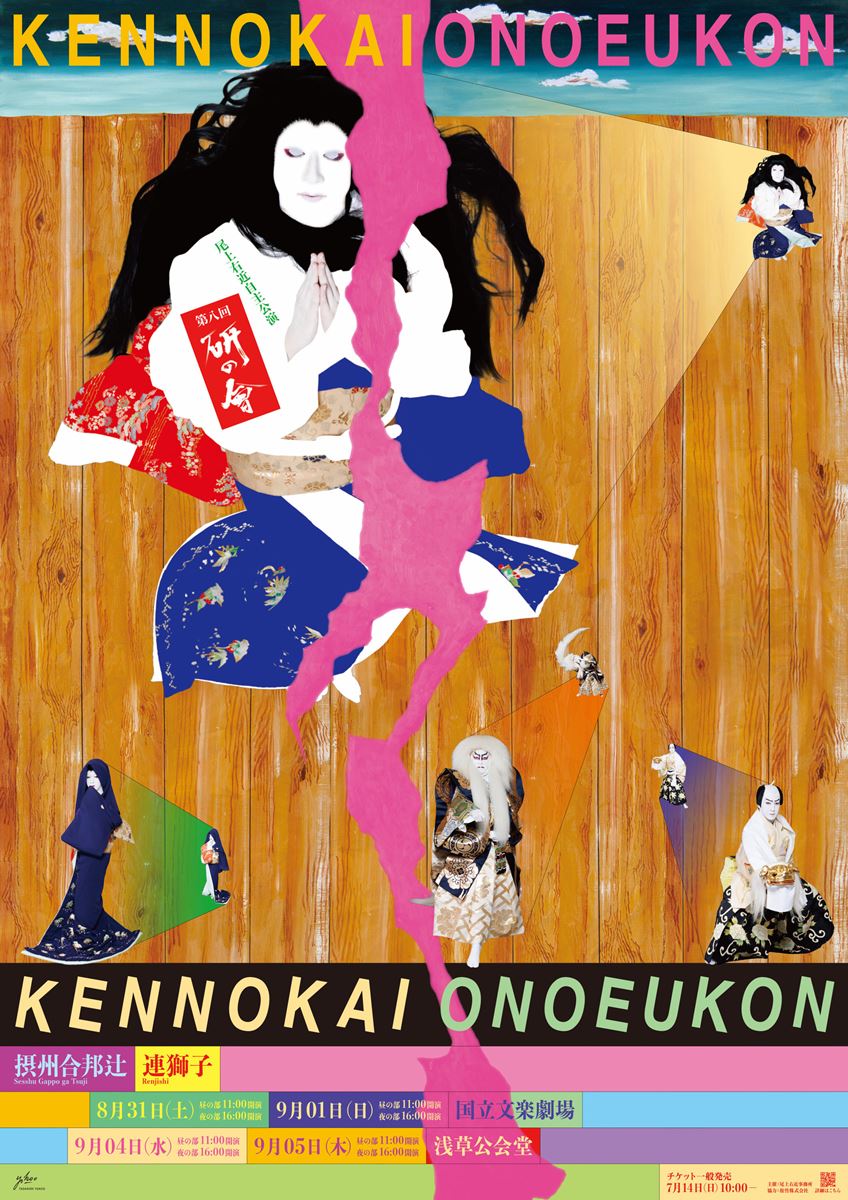

<公演情報>

尾上右近自主公演 第八回「研の會」

一、 『摂州合邦辻 合邦庵室の場』

玉手御前:尾上右近

俊徳丸 :中村橋之助

浅香姫 :中村鶴松

母おとく:尾上菊三呂

奴入平 :市川青虎

合邦道心:市川猿弥

二、 連獅子

狂言師右近後に親獅子の精:尾上右近

狂言師左近後に仔獅子の精:尾上眞秀

法華の僧蓮念 :市川青虎(大阪)

中村鶴松(東京)

浄土の僧遍念 :市川猿弥(大阪)

中村橋之助(東京)

【大阪公演】

2024年8月31日(土)・9月1日(日)

昼の部 11:00開演/夜の部 16:00開演

会場:国立文楽劇場

【東京公演】

2024年9月4日(水)・4日(木)

昼の部 11:00開演/夜の部 16:00開演

場所:浅草公会堂

尾上右近公式サイト:

https://www.onoeukon.info/

この機会にぜひアプリをダウンロードしてお申込みください!

フォトギャラリー(10件)

すべて見る