『きみの色』山田尚子監督インタビュー 「最も大事にしたのは“人をジャッジしない”ということ」

映画

インタビュー

山田尚子監督

続きを読むフォトギャラリー(10件)

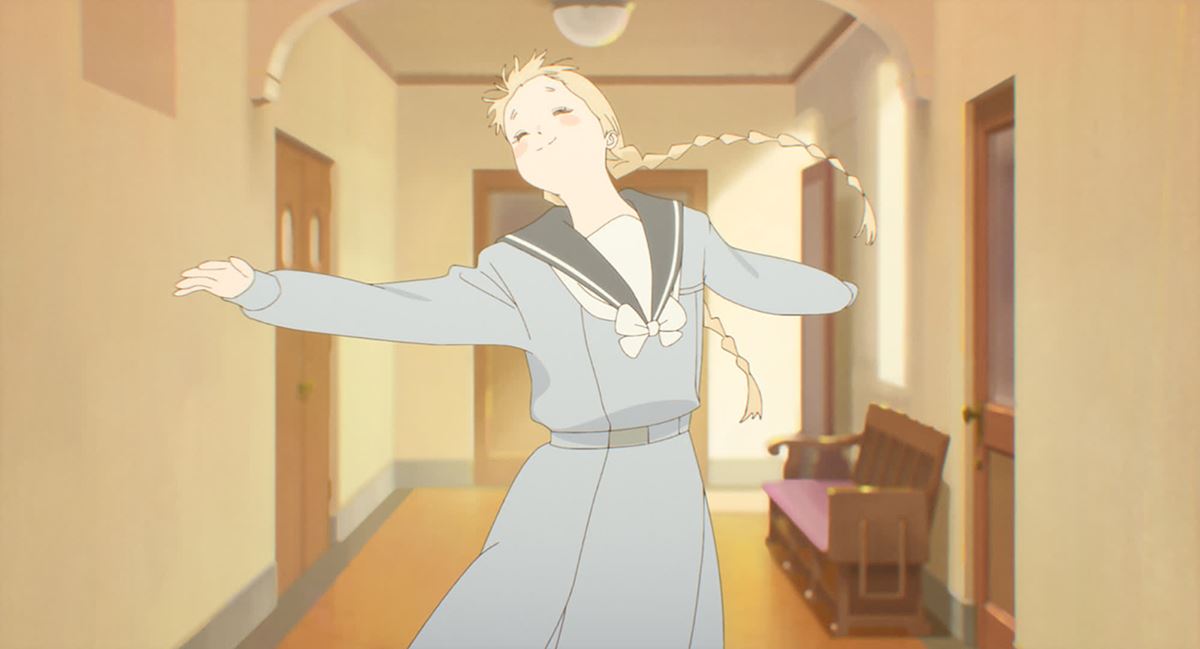

すべて見る『映画 聲の形』『リズと青い鳥』の山田尚子監督の最新作『きみの色』が8月30日(金)から公開になる。第26回上海国際映画祭で金爵賞アニメーション最優秀作品賞を受賞するなど早くも高評価を集めている作品で、山田監督は「この作品で最も大事にしたのは“人をジャッジしない”ということでした」と振り返る。公開前に話を聞いた。

山田監督はこれまでも数々の作品で丁寧な心理描写、レンズとアングルにこだわった画づくりで観客を魅了しており、多くの作品で“まだ自分の進むべき道を見出していない若者”を主人公にしている。本作は原作のないオリジナル作品だが、山田監督は再び高校生を主人公に選んだ。

「いまの若い子たちを見た時に、SNSのある時代、自分の分身をたくさん持てる時代に“どうやって自分の心の芯をつくっているのかな?”と、疑問をもったことがあったんです。そこで今の若い子が観ても、かつての若い子、つまり我々ですよね(笑)が観ても“わかる”と思えるような心の動きをちゃんと描いてみたいと思いました。すごく難しいことを描きたいわけでも、大きな話を描きたいと思ったわけでもなくて、いまを生きている若い子たちが肩の力を抜けるような映画をつくりたい。それがきっかけでした」

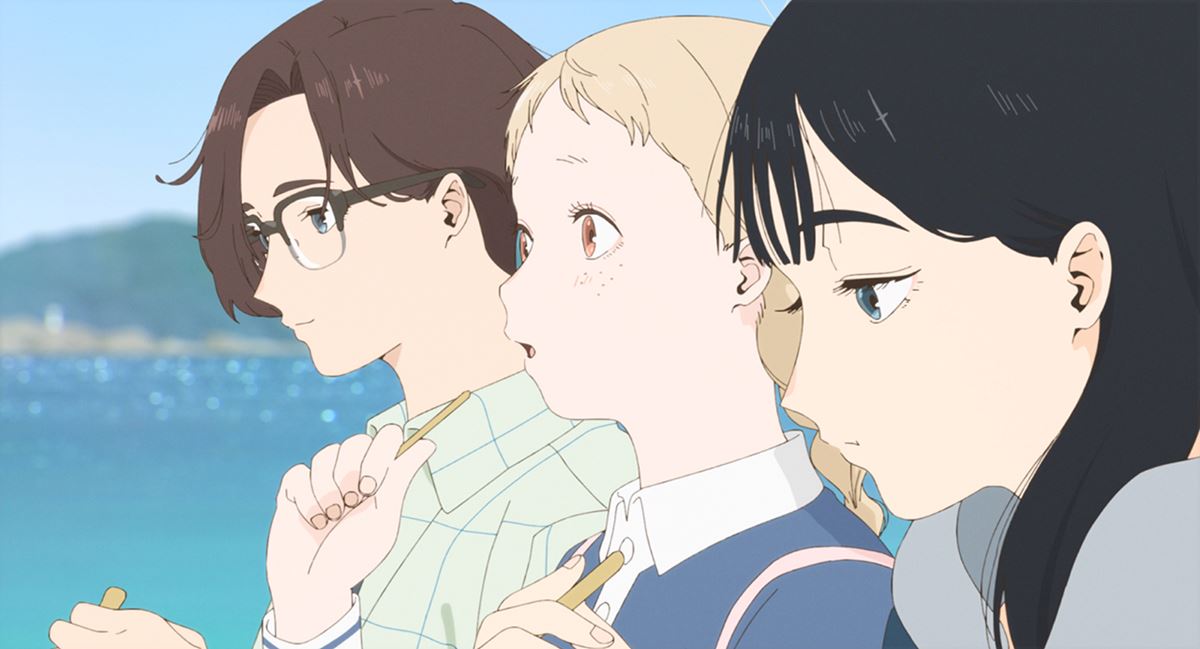

本作の主人公の日暮トツ子は親元を離れて寄宿制のミッション・スクールに通う高校生。穏やかな性格で、まだ自分の進むべき道を見つけられていないが、人の感情を“色”で見ることができる。彼女はある日、急に学校に来なくなってしまった作永きみと偶然に出会い、その場にいた青年・影平ルイと3人でバンドを組むことになる。

彼らは山田監督の言葉を借りるなら、まだ”心の芯”ができていない状態だ。それぞれが悩みを抱え、大人からみれば“ささいなこと”でもトツ子たちにとっては重大事。友達とのちょっとしたすれ違い、勘違い、思い込み、臆病さ、小さな喜びと感動を山田監督は漏らすことなく“重大事”として描く。

「そこに人生の“はじめの一歩”があるような気がしているんだと思います。もちろん、もっと小さな頃から人生の一歩は踏み出しているわけですけど、すごく色濃く、匂いをもって人間が変化する瞬間を信じているのかもしれません。

よくお話することなんですど、この時期の子たちって、心と身体の成長が一番チグハグだと思うんです。身体はもう大人になっているのに、心の中にはまだ小学生や中学生の頃から引きずっているものがある。そのデコボコした部分をすごく美しく感じるし、興味を抱いているんだと思います」

この時期の子どもたちは迷っている。整然としていない。心と身体のバランスがとれていない。本作ではトツ子たちがバンド活動を通して少しずつ距離を縮めていく過程が描かれるが、その姿は決して“さわやか”なだけではない。いつの時代も、若者は挫折するし、勝手な勘違いをするし、醜い部分も出てくる。山田監督はそんな部分も容赦なく描いていく。

「そうですね。それはとても普遍的なものだと思います。すごく当たり前の話ですが、光を描くためには影が必要になる。影のかたちを描けば、おのずと光のかたちも明らかになる。それはこれまでもずっと大事にしてきたことです」

やがてそれは“白”になる。『きみの色』の画面設計

山田監督はだからこそ、作品ごとにキャラクターをどのレンズで、どのぐらいの光量で捉えるのかに力を注いできた。山田作品では、どんな物語が描かれるのか? と同じぐらい“その光景をどんなレンズで、どんな光で描くのか?”が重要になる。その光が、レンズを通して結ばれる像がキャラクター表現だからだ。

「色は光の集合体で、光の波による現象です。この作品では“光”がポイントだと思ったので、光をたくさん取り込むことのできる大口径レンズ(開放F値の小さい大口径レンズは光をたくさん取り込むことができる一方、ピントの合うエリアは狭く、画面の中に淡く美しいボケ感が演出できる)で撮ることを考えました。結果としてシーンによっては光が入り過ぎて白く飛んでしまう部分が出たとしても、この作品ではそれでも良い、光をコンセプトに考えたいと思って画面をつくっていきました」

レンズは光をとらえ、集まった光の波は色になる。本作では色の設計も考え抜かれており、アンバー(琥珀色)のカラーフィルターがかかったようなショットもあれば、一転して色温度がグッと下がって青みがかったショットもある。それらは時にシーンごとに混ざり合うが、入念に色彩設計がされているため、色味の変化に違和感がないのがポイントだ。

「色についてはすごく考えました。最初の段階で映像のコンセプトについてメインスタッフの方とお話をさせていただいたので、その点ではとてもやりやすかったです。まず最初にしたのは“色のレンジ=幅”の共有ですね。この作品ではどの色を、何をもって美しい色とするのか? それはもっとビビッドな色かもしれないですし、逆にもっとトーンを落としたものかもしれない。その共有はとても大事にしました。

映画を通して考えたのは、三原色(赤、緑、青)は集まると白くなる、ということです。光が集まっていき、色が集まっていき、やがてそれは白になる。その予感をずっと感じられるような色彩設計を目指しました」

本作の冒頭では光は大量にレンズに集まり、時に光はあふれ、ピントの合わない淡い像をつくりだすが、物語が進むにしたがって光の入り方も、画面の色も、フォーカスにも変化が訪れる。『きみの色』は色や光が映画全体の中でどのように変化していくのかが丁寧に設計され、色や光が物語の進行にリンクするように変化していく。

「映画をつくる意味のひとつはそこにあると思っています。映画全体を通して観た時の演出、時間の流れ方、色の見せ方をまとめて設計して、観客に観てもらうことができる。色も光も含めて設計して、観てくださる方の気持ちをどこに持っていくことができるのか? そのことを考えている時がたまらなく楽しいんです」

そのため、カメラを置く位置=どの場所からキャラクターを見るか? も入念に設計されている。『聲の形』や「平家物語」では場面によってキャラクターにグッと近づいたアングルで物語が描かれたが、『リズと青い鳥』では全編にわたって“隠し撮り”のような位置からキャラクターを見つめていた。本作で山田監督はトツ子、きみ、ルイに過剰に近づかない場所にカメラを置いている。

「そうですね。“私は私。あなたはあなただから”と思える場所、キャラクターの行動に抵触しないけど否定的にはならない距離感で撮りたいと思っていました。冷たくもなく、過保護でもない位置(笑)を意識しましたね。作り手がキャラクターをコントロールしているように、演出していることがわかるように見せたくないんです。その瞬間にキャラクターが人格を失ってしまうような気がして。カメラを置く場所はその作品が“世界をどう見ているのか?”にも直結していると思うので、すごく大事にしています」

タイトルにもなった“きみの色”を描く難しさ

山田作品ではキャラクターを“作り手の駒”として扱わない。映画なので脚本が書かれ、監督が演出しているが、スクリーンに出現するのは“人格をもった存在”だ。過剰なタイプ分けや、単純な性格づけは行われない。彼女ら、彼らはそこに生きている。

本作でその想いが最も強く出ているのが、トツ子、きみ、ルイが初めて出会い、バンドを組むシーンだ。ここで彼らは最初に「どんなジャンルの音楽が好き?」とか「どのバンドが好き?」と質問することなくバンド結成を決める。一見、そんな流れでバンド結成なんてあるのか? と思えるが、ここがこの映画の重要なポイントだ。

3人は相手を“ジャンル”や“好み”や“属性”で見ていない。山田監督がキャラクターにラベルを貼らないように、トツ子たちも相手をラベルで見ようとしない。彼らは属性やラベルとは違う視点で相手を見て、距離を縮めていく。

「それはすごく大事なポイントだと思います! 相手に『何が好き?』って聞くことって、最初から相手を“ジャッジ”しているってことですよね? この作品で最も大事にしたのは“人をジャッジしない”ということでした。

最近、人を属性とか好みでカテゴライズする傾向というか、流れがあることがずっと気になっていました。確かに同じ属性の人と出会えると安心できると思うんですけど、そのことで“安心できないままでいる人”のことを見過ごしてはいないだろうか? と思うんです。

だからこの映画では人をカテゴライズしないし、ジャッジしない。何かが起こっても他人のせいにしない。すべては自分自身に返ってきて、それでも信じ続けることで、それが結果として周囲に作用して、自分の形を知っていく。そこを大事にする作品をつくりたかったんです」

興味深いのは、そのような作品で山田監督は主人公のトツ子に人の感情を“色”でとらえることができる能力を与えたことだ。凡庸な映画であれば、主人公が相手の感情を色で見えることで、相手の本心に気づいたり、色の変化にドキドキしたり、色の変化で“この人の余命は短い!”とムダに気づいてしまったりする。しかし、本作ではそんなことは起こらない。いや、起こってはならない。そんな展開を盛り込んだ瞬間、トツ子が相手を“色でジャッジする”ことになるからだ。

『きみの色』と題した本作において、感情の色は物語を便利に進めるためのアイテムにはならない。してはならない。

「言われてみれば確かにそうですね(笑)。『相手の感情の色が見えるって、いいアイデアですね』と言っていただくことが多いのですが……本当に難しかったです」

トツ子たちは人生の先の見えない不安の中で、他人に依存したり、相手を属性やラベルでジャッジしたり、他人のせいにしないで、自分の信じる道をおそるおそる見つけて、ひたむきに進んでいく。それは不恰好かもしれない。残酷な結果を生むかもしれない。でも彼女たちは迷いながら自分と向き合い、好きなものを、信じられるものを見つけていく。

『きみの色』は、映画という長い時間をかけて語ることができるフォーマットを存分に活かした語りで3人の若者の心の変化を描き出す作品だ。そして詳しくは書けないが、山田監督作品史上、最も熱く、感動的なラストシーンが描かれる。

「映画を観てくださる方がちゃんと理解できる感情の動きを描きたいと思いました。この映画のために取材で長崎に行ったんですけど、それがちょうど春で、卒業だったり転勤だったりの時期だったんです。そこで船のある街の人々の出会いと別れをこの目で見てしまった。これを見ておいて、この街がモデルの映画で、この場面は無視はできないなと。この3人の感情にちゃんと責任をとりたい、そう思って描いた結末です」

8月30日(金) 全国東宝系公開

©2024「きみの色」製作委員会

フォトギャラリー(10件)

すべて見る