【PFF連載インタビュー】「わたしの映画づくり」『恋脳Experiment』岡田詩歌監督

映画

インタビュー

映画監督の登竜門として、黒沢清、佐藤信介、李相日、石井裕也、山中瑶子ら、現在の映画界で活躍する数多くの才能を見出してきた「第47回ぴあフィルムフェスティバル2025(PFF)」が、9月6日(土)~20日(土)の13日間(月曜休館)、東京・京橋の国立映画アーカイブで開催される。

現在、PFFのメインプログラムである、自主映画コンペティション「PFFアワード2025」が応募受付中。昨年、18歳以下の出品料を無料化すると、入選作には高校生以下の監督による3作品が選出。史上最年少となる14歳の中学生の入選監督も誕生し、新時代の到来を感じさせる開催となった。

これを受け、今回から、出品料無料の対象を19歳以下まで拡大されるほか、「PFFプロデュース(旧称:PFFスカラシップ)」で長編映画デビューするチャンスが、全入選監督に拡大される。応募締め切りは3月23日(日)。

応募受付にあわせて、これから映画づくりを考えている、応募を考えている人たちの参考になればということで、近年PFFアワードに入選し、作品の劇場公開を控える監督3名にインタビューを敢行。

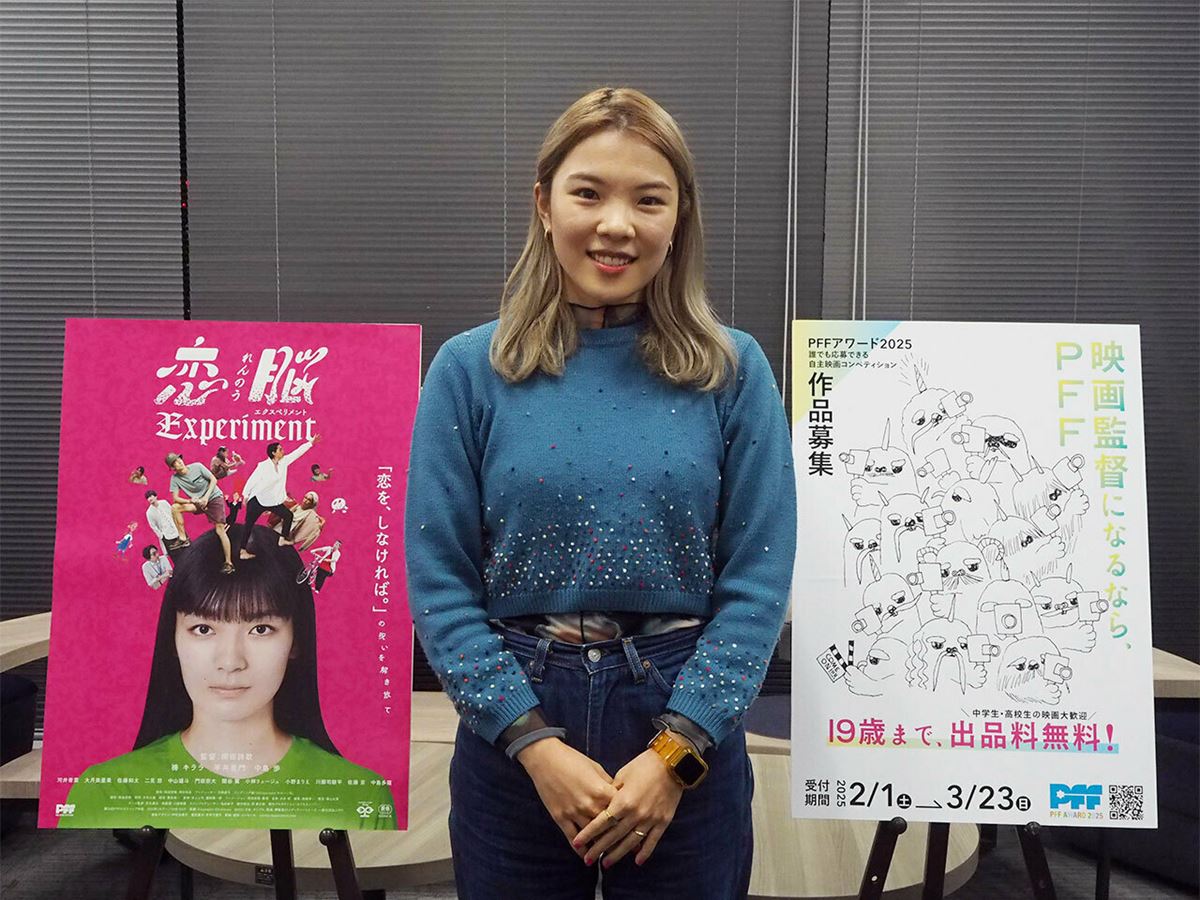

PFFアワード2021で短編アニメーション『Journey to the 母性の目覚め』が審査員特別賞に輝き、第29回PFFスカラシップ作品『恋脳Experiment』が2月14日(金)より公開となる、岡田詩歌監督。初めて実写作品に挑んだ同作の背景から、PFF入選時の映画祭体験まで、じっくり話してもらった。

<アニメーションをつくっている私には縁遠いものだと思っていました。>

──岡田監督の劇場デビュー作となる『恋脳Experiment』は、「PFFスカラシップ」による作品ですね。まずは本作の制作の経緯から教えてください。

短編アニメーションである『Journey to the 母性の目覚め』が「PFFアワード2021」に入選し、審査員特別賞をいただきました。そこで「PFFスカラシップ」に挑戦できる権利を得られたので、これは何か企画を出さなくちゃなと。今作を制作するまで、私はアニメーション作品をつくり続けてきました。私がつくるアニメは、世界観のほとんどすべてをひとりだけで生み出すことができます。音楽や声優までも私自身が担った過去作もあるので、とくにそう実感しています。私にとってアニメづくりとは、取り組みやすいものなんです。いっぽう実写作品には、俳優部や技術スタッフが必要になってくる。一般的な映画づくりと私のスタイルは対極的なんですよね。だからこそ、「PFFスカラシップ」には実写の企画を出そうと考えました。そして、このチャンスを逃したらもう二度と、実写作品を撮る機会はないだろうと思っていたんです。

──大胆な選択で、正直なところすごく驚きました。

アニメーションが大好きで、ずっとこの表現手法でやってきましたからね。なので本作にもアニメーションは取り入れています。実写でしか表現できないことをベースにしていますが、アニメーションにしか表現できないこともありますから。この組み合わせによって、これまでの私の作品とはまた違う世界をつくり上げられるのではないかと考えていました。とはいえ大きな挑戦なので、企画を出す際はかなり入念にプレゼンテーションの準備をしましたね。共同で脚本を手がけてくれた岡田和音は私の兄で、彼が企画の段階から密に関わって支えてくれたのが大きかったです。ふたりで分厚い資料を作成し、とにかく本作にかける熱い思いをぶつけようと。企画プレゼンの場ではみなさん楽しんでくださっている印象でした。それに、私の過去作には実写とアニメを融合させたものもあるので、それが選考の参考になったのでしょうし、本作の持つテーマ的な部分に興味を示してくださる方も多かった。『恋脳Experiment』はこの社会が生み出す「呪い」をモチーフにしていますが、これを自分ごととして捉えてくださる方も多かったようですね。

──固定観念などに縛られ、それが一種の「呪い」になるという考えはとてもユニークですし、多くの方が身近さを感じるのはたしかによく分かります。この着想はどこから生まれたのでしょうか?

「恋愛の呪い」に対する関心が、この映画の出発点になっています。私が中学生の頃、「恋をしたら可愛くなれる」と口にする友人がいました。その言葉に乗せられて、「じゃあちょっと恋をしてみようかな」と私は思った。この記憶が作品の核にあるんです。主人公の山田仕草も同じで、子どもの頃にこの考えを持つことになる。そして恋愛だけでなくさまざまな人生経験を重ねていく中で、「呪い」との関係性が変わっていく。そういったことを描こうと思いました。とはいえ本作は、「恋愛の呪い」だけを描いたものでもありません。この世の中には「女らしく」「男らしく」といった考えが絶えず存在していて、これに縛られている人々が多くいます。世に存在するあらゆる固定観念が「呪い」になり得ると私は思います。新しいとされる価値観だってそうです。仕草の周りにはいろんな人々の営みがあって、誰もが「呪い」を抱えながら生きている。善と悪の両方を持っているのが人間です。これらのことを描きたかったんです。だから本作の構成は章立てになっていて、仕草以外の視点も意識的に取り入れています。

──映画全体の印象としてもそうですが、登場人物の誰もがどこか可笑しくてチャーミングなところに、いまお話しいただいた岡田さんの考えが反映されているのを感じます。「呪い」はすべて“言葉”から生まれていますが、これと対照的な関係にある人間の“身体”にフォーカスしているところも本作の大きな特徴ですよね。

仕草は美大の現代アートの学科に通う生徒で、私自身も学生時代は東京藝術大学の先端芸術表現科というところで、現代アート寄りのことを学んでいました。みんな自由に自分の表現を模索していて、演劇をつくる人もいれば彫刻をする人もいるし、映像をつくる人、自らパフォーマンスをする人、ドローイングをする人もいる。まさに劇中の仕草たちのような環境だったんです。私はもともと写真をやっていて、そこからアニメーションへと移っていったのですが、身体をともなった作品をつくるのが苦手で、身体で表現することへの憧れがずっとありました。何かしらのテーマを与えられて作品をつくるとき、自分の身体を表現媒体として選択できるのってすごいことですよね。本作の仕草は机にかじりついて創作をするスタイルなので、彼女の表現において身体性はあまり必要ありません。だから彼女からもっとも遠くにある身体表現を、劇中に登場させたかったんです。そこでは“言葉”は必要なく、あるのは“身体”だけなんです。

──仕草が踊るシーンは、言葉が生み出す「呪い」から彼女が解放されていくようでした。

そうですね。でもやはり仕草は自分の作品でのみ自己表現をする人間なので、上手い踊りができるわけではありません。ただそれでも彼女は自分なりに、やがて軽やかに動けるようになっていく。仕草というキャラクターの内面に関してもそうですが、主演の祷キララさんには身体面でも向き合っていただきました。あと、これは映画をご覧になった方なら伝わるかもしれないと思ってお話しするのですが、私は『悪魔のいけにえ』(1974年)が大好きなんです。映画のクライマックスでレザーフェイスがチェーンソーを振り回すシーンがありますが、あのダンスのような動きに、私は美しさを感じるんです。何をしているのかよく分からないけれど、何かが伝わってくる。ああいった瞬間をこの映画で生み出したかったんです。

──映画を観た方には伝わるのではないかと思います。こうしてお話しを聞いていると、仕草のキャラクターには岡田さんご自身のさまざまな面が投影されているのですね。

そうだと思います。作品づくりによって自分を表現し続けてきましたから。ですが作品づくりが自分自身の救いになっているというわけではありません。純粋に私はつくることが好きなんです。いまでは生活の一部になっていて、つくり続けることが当たり前。日常のあらゆる情報に触れることや経験することは、私にとって作品づくりの重要な糧になっています。すべてを創作に繋げて考えるように、脳がそうなってしまっているんです。仕草が創作するきっかけは、恋人をはじめとする他者との関係にあります。大学を卒業して社会人になると、創作活動を並行して続けるのは難しい。でも仕草は、何か自分の心や魂を揺さぶられるような経験をすると、それが創作へと彼女を駆り立てる。劇中での彼女は、展示作品をつくれば歌もうたうし、身体パフォーマンスもします。表現することから逃れられないんです。このキャラクターをつくっていく過程では、プロデューサーの助言で、仕草の人生の年表と性格を書き出してみました。するとひとりでに彼女が歩き出した。兄との共同作業だったことも大きいです。

PFFとは映画をとおして、いろんな人々の人生が交わるところ

──初めて経験する商業映画の撮影現場はいかがでしたか?

プロのスタッフの方々に支えていただいたこともそうですが、やっぱり演じることを生業にされている人々とのお仕事は発見に満ちていました。演技への向き合い方が一人ひとり違うんですよね。キャラクターを構築していく方法がそれぞれ違う。対話を重ねる中でつくり上げていく方もいれば、まずは現場でご自身の演技を提示してくださって、そこからチューニングしていく方もいる。面白かったです。アニメーションでは、私の思うままにキャラクターを動かすことができます。人体の構造を無視したユニークな動きをさせてみたり(笑)。実写ではこれができない分、セリフやシーンづくりにこれまでの私のスタイルを投影させました。俳優のみなさんの演技によってそれらはより魅力的なものになったと思います。

──本作のすべての始まりは「PFFアワード2021」で審査員特別賞を受賞したことですが、PFFの応募は『Journey to the 母性の目覚め』が初めてだそうですね。

私のつくっているようなアニメーションを、しかも短編作品を、出していいのだと知らなかったというか……(苦笑)。でも先輩が入選しているのを知って、これは絶対に出さなければなと。『Journey to the 母性の目覚め』はPFFでの入選・受賞を目標に掲げてつくっていたくらいなんです。それ以前からPFFの存在はもちろん知っていました。個人で映画をつくる人々にとって、憧れの舞台ですよね。でもアニメーションをつくっている私には縁遠いものだと思っていました。それは私のつくるものが“映画作品”ではなく、“映像作品”だと私自身が捉えているからかもしれません。いまだにそうです。なのでPFFのときは、映画たちの中に自分の作品を混ぜてもらっている感覚でした。それこそ「映画」という言葉に囚われすぎていたのかもしれませんね。応募したもん勝ちだと思います。

──実際にPFFに参加してみて感じた面白さなどはありましたか?

『Journey to the 母性の目覚め』と併映されたのが、大場丈夫監督による『県民投票』という92分の作品でした。これは茨城県の原発再稼働の是非を問う、県民投票をめぐるドキュメンタリーで、私の作品とはジャンルもテーマも大きく異なる作品です。同作が上映されたあと、いきなり謎の短編アニメーションが始まるわけです(笑)。これはPFFならではだと思いましたね。組み合わせの妙によって、新鮮な映画体験が生まれる。すべてのプログラムにおいていえることだと思います。

──『恋脳Experiment』は「PFFスカラシップ」によって制作されたわけですが、それ以外にPFFとの繋がりはありますか?

「PFFアワード2021」に入選した同期の監督たちとの交流はいまも続いています。昨年は蘇鈺淳監督の『走れない人の走り方』(2023年)と石川泰地監督の『巨人の惑星』(2021年)がどちらも同じ時期に同じ劇場で上映されていたので、この2作をはしごできたのが嬉しかったです。PFFへの参加によって交友関係は一気に広がりましたね。審査員をされていた今泉力哉監督ともお仕事で再会することができましたし。PFFでの出会いは私にとって宝物のようなものです。PFFとは映画をとおして、いろんな人々の人生が交わるところ。『恋脳Experiment』が世に出ることによって、また新しい出会いが生まれるのが楽しみです。

(取材・文:折田侑駿)

「PFFアワード2025」作品募集

受付期間:2025年2月1日(土)~3月23日(日)

出品料 :一般 3,000円 ★19歳以下は無料(2005年4月1日以降生まれの方)

https://pff.jp/jp/award/entry/

「第47回ぴあフィルムフェスティバル2025」

会期:2025年9月6日(土)~20日(土) ※月曜休館

会場:国立映画アーカイブ(京橋)

https://pff.jp/jp/

第29回PFFスカラシップ作品

『恋脳Experiment』

監督:岡田詩歌

出演:祷 キララ、平井亜門、中島 歩

2月14日(金)、新宿シネマカリテほか全国順次公開

(C)2023 ぴあ、ホリプロ、電通、博報堂DYメディアパートナーズ、一般社団法人PFF

https://rennou-experiment.com/