『日本の版画1200年』3月20日から 日本現存最古の印刷物から仏教版画、浮世絵、現代版画まで約240点を紹介

アート

ニュース

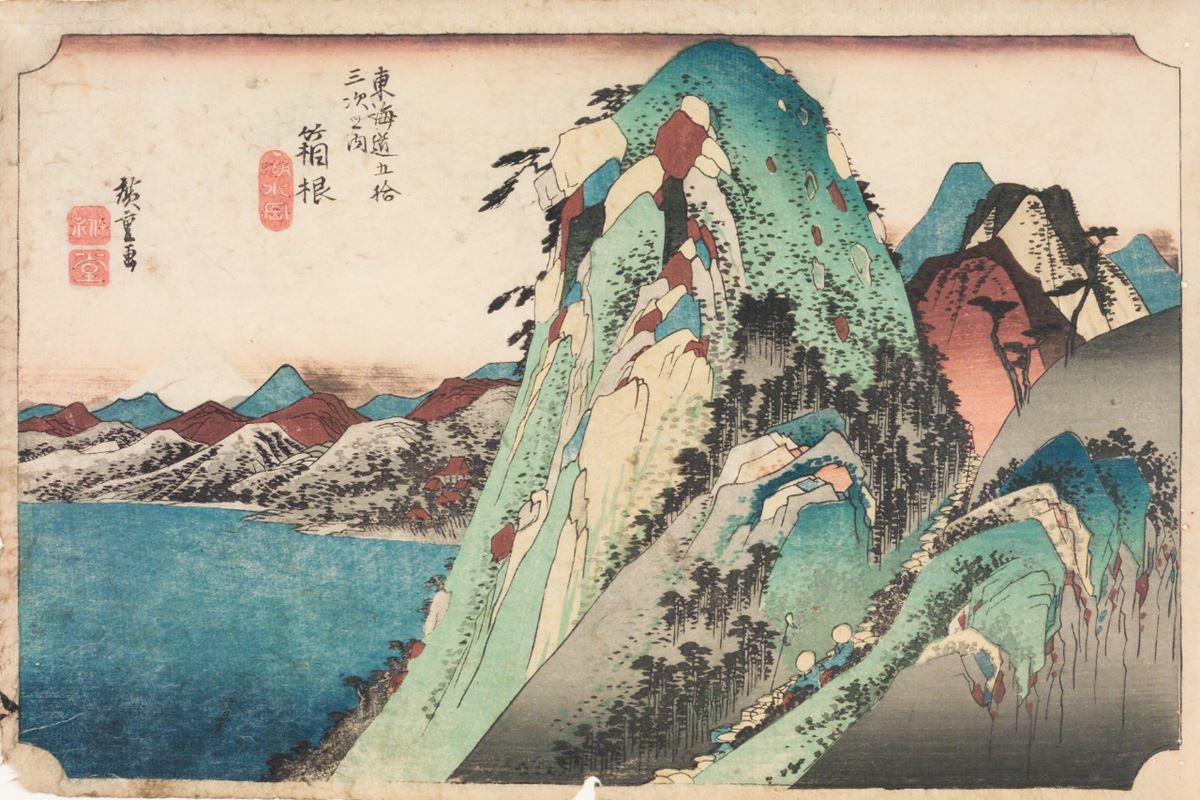

歌川広重《東海道五拾三次之内 箱根 湖水図》天保4-5年(1833-34) 横大判錦絵[前期]

続きを読むフォトギャラリー(14件)

すべて見る日本に現存する最古の印刷物から現代版画まで、コレクションの中から厳選した作品で「日本の版画」の1200年に及ぶ歴史を紹介する展覧会が、3月20日(木・祝)から6月15日(日)まで、東京の町田市立国際版画美術館で開催される。

私たちが「伝統」、そして「芸術」として考える版画はどのように生まれ、どこへ向かうのか。こうした問いを投げかける同展が今回注目するのは、「日本らしさ」とは何かということ。例えば、19世紀に西洋の社会を魅了し、今も日本が世界に誇る浮世絵は、実は中国や西洋の表現手法を取り入れつつ、多彩かつ独特の表現を華開かせたもの。このように歴史を紐解いていくと、「日本らしさ」の奥には多様な文化的背景をもつ作品や人との交わりを見つけることができるという。

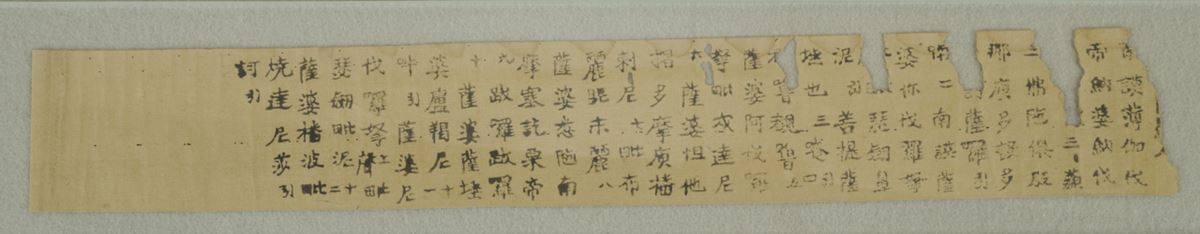

同展に登場する最古の作品《無垢浄光大陀羅尼経(むくじょうこうだいだらにきょう)》は、唐の影響を強く受けた奈良時代に、称徳天皇が諸寺に安置した《百万塔》の内部に納められたものだ。以後、日本では、木版画による仏教版画の制作が活発となっていく。一方、西洋の影響は、16世紀にキリスト教布教のために中国に渡ったイエズス会士によって東アジアに伝えられた。西洋画に学んだ透視図法や、それを消化した独自の遠近表現が見られる画譜出版文化が中国で隆盛を迎え、日本でも舶来の画譜をもとにした版本がつくられるようになる。

舶来文化の影響はまた、浮世絵にも変化を生んだ。例えば、19世紀には北斎や広重が遠近法を使った「浮絵」の手法を発展させ、浮世絵風景画という新ジャンルを確立したが、その背景には中国の蘇州版画や西洋画の影響があると言われる。明治から大正にかけては、西洋美術の影響や社会の急激な変化を受けて新たな表現が求められ、「創作版画」や「新版画」が登場。第二次大戦後には、教育版画運動や国際版画展における日本人版画家の活躍もあり、日本は版画大国となる礎を築いていった。

同展は、こうした文化交流の視点から、「日本の版画」1200年の歴史をたどるもの。今回は、特に他の東アジアの国々とのつながりにも注目し、仏教版画、絵手本や画譜、浮世絵、創作版画、新版画、戦後版画、現代版画へと連なる約240点を展観する。この機会に、多様な文化的背景を内包する「日本らしさ」についても、改めて考えてみたい。

<開催概要>

『日本の版画1200年―受けとめ、交わり、生まれ出る』

会期:2025年3月20日(木・祝)〜6月15日(日) ※会期中展示替えあり

会場:町田市立国際版画美術館

時間:10:00~17:00、土日祝は17:30まで(入場は閉館30分前まで)

休館日:月曜(5月5日は開館)、5月7日(水)

料金:一般 800円、大高400円(3月20日、4月19日は無料)

※3月26日(金)、4月23日(金)、5月28日(金)は65歳以上無料

公式サイト:

https://hanga-museum.jp/exhibition/schedule/2025-564

フォトギャラリー(14件)

すべて見る