宮沢賢治の世界を没入型ミュージカルで、わらび座×ヘラルボニーの「真昼の星めぐり」制作発表

ステージ

ニュース

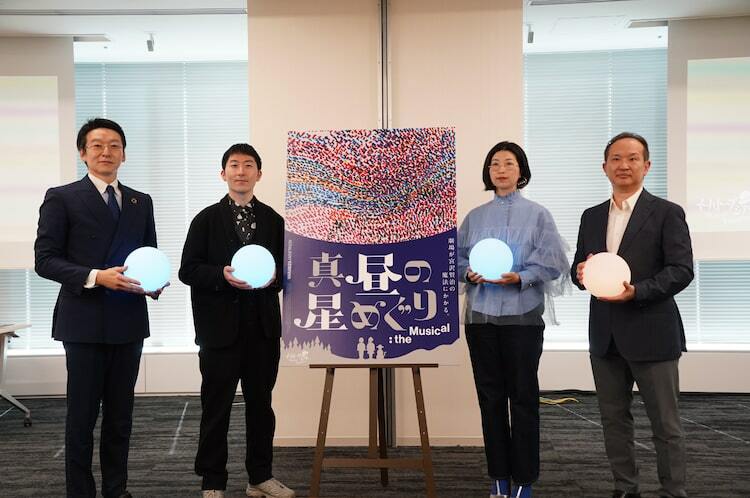

「イーハトーブシアター『真昼の星めぐり』the Musical」の制作発表より。左からわらび座の今村晋介代表理事、ヘラルボニーの松田文登代表取締役、脚本の徳野有美、脚本・演出の鈴木ひがし。

「イーハトーブシアター『真昼の星めぐり』the Musical」の制作発表が本日3月7日に東京都内で開催された。

イーハトーブシアターは、秋田県のわらび座が、知的障害のあるアーティストの作品を扱う岩手県拠点のクリエイティブカンパニー・ヘラルボニーとタッグを組み、さまざまな“境界”を超える劇場体験の創出を目指すプロジェクト。1作目となる「真昼の星めぐり」では、来年生誕130年を迎える宮沢賢治を題材とした体験型ミュージカルが、民族芸能やヘラルボニー契約作家によるアート作品、デジタルテクノロジーによって立ち上げられる。

制作発表には、わらび座の今村晋介代表理事、ヘラルボニーの松田文登代表取締役、脚本を務める徳野有美、脚本・演出を担う鈴木ひがしが出席した。今村代表理事は「真昼の星めぐり」の公演計画について「東京・福島・秋田・岩手・青森・宮城・北海道・大阪での拠点公演をはじめ、学校の芸術鑑賞会、全国ツアーを通じて、年間90公演、約6万5000人の鑑賞を予定しております」と説明し、「すべての人に劇場体験・感動体験をお届けしたい」と言葉に力を込めた。

作中では16歳の女子・めぐるとあおいが、わからないことで満ちあふれたイーハトーブを旅する物語が展開。舞台美術や衣裳にはヘラルボニー契約作家たちのアート作品が用いられ、宮沢賢治のファンタジックな世界が表現される。ヘラルボニーの松田代表取締役は「アートというフィルターを通じて多様な人々との接点を増やし、今まで劇場に来られなかった人たちにも、『ここにいていいんだ』という安心感や幸せを提供できたら」と語る。

公演ビジュアルに起用されたのは、点を打ち続ける作家・工藤みどりと、数カ月から数年の周期で異なる表現方法に没頭する作家・佐々木早苗のイラスト。2人それぞれの個性や人柄を紹介した松田は、「私たちが組む作家さんは『こんな評価を受けたい』といった私利私欲がなく、『これをやり続けたい』という純粋な欲求で創作をしていて、その姿に豊かさを感じる。イーハトーブシアターを通して、いろいろな人たちの多様な価値観が肯定される未来を作っていけたらうれしい」と期待を込めた。

さらに同公演では、席種S席の観客1人ひとりが無線制御によりさまざまな色に光るボールを抱いて鑑賞することで、会場全体が没入型のデジタルアートとして完成する。鈴木は「登場人物の心情や場面によってボールの色合いが変化していき、劇場空間全体がイーハトーブの世界になります」と話した。

作品は小学校低学年から大人まで幅広く楽しめるものとなり、学校の芸術鑑賞会では主に小学校高学年が鑑賞する。脚本の徳野は本作に込めた思いについて「今はわからないことがあればスマホですぐに調べられるし、難しい世界情勢や事件もYouTubeを見ればキャッチーな一言でバシッと説明してくれる。でも実際は、そのバシッと決められた一言から漏れ出たほうに本質が含まれていることも。宮沢賢治作品も、世間でよしとされるのとは別の価値観や、言葉では言い表せないものが多く含まれてるところが面白い。『真昼の星めぐり』では、学生たちがわからないものを簡単にジャッジするのではなく、わからないものを恐れたり面白がったり真剣に向き合う姿を描きました。十代の子たちにそれが伝わればとてもうれしい」と語る。

鈴木は「イーハトーブの世界で自然の摂理や労働などに触れた主人公2人は、何が正しくて何がいけないのかと頭を悩ませます。大切なのは、自分の中で『これ良いな』と思った感覚を大切にすることなので、自分を肯定できるものに囲まれて生きる者たちを表現できればと思っています。子供たちにも大人の方にとっても『“生きる”とはなんだろう』と立ち止まって考えるきっかけになれば」と期待を語った。

なお本公演では、precog監修のもとでさまざまな鑑賞サポートが実施されるほか、鑑賞サポートや特別支援学校での上演経費を用途としたクラウドファンディングが5月11日まで実施される。詳細はわらび座公式サイトで確認を。

「イーハトーブシアター『真昼の星めぐり』the Musical」の2025年公演は7月から来年1月まで全国各地で上演される。チケットの一般販売は岩手・福島・秋田・青森公演が6月3日、宮城・北海道・東京・大阪公演が8月27日にスタート。

%play_3375_v1%