伊藤若冲、円山応挙ら国宝・重文40件以上を含む相国寺派の名品が集う『相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史』3月29日から

アート

ニュース

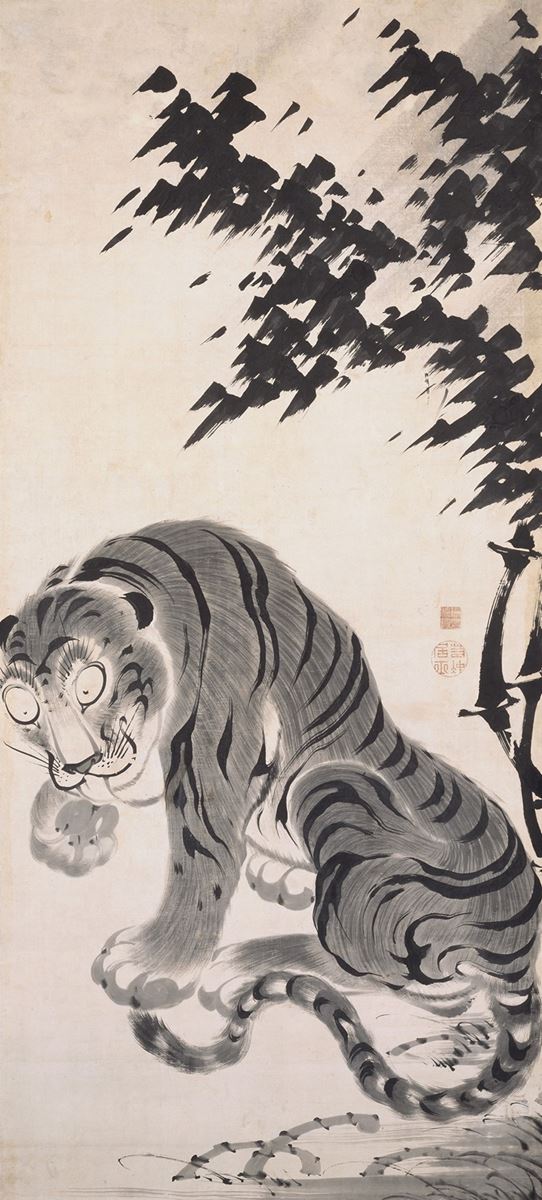

《竹虎図》(部分) 伊藤若冲筆 梅荘顕常賛 江戸時代 18世紀 鹿苑寺蔵

続きを読むフォトギャラリー(13件)

すべて見る2025年3月29日(土)より、東京藝術大学大学美術館では、『相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史』を開催する。京都・相国寺の敷地内に立つ相国寺承天閣美術館40周年を記念して、国宝・重要文化財40件以上を含む相国寺派の名品を中心に紹介する展覧会だ。

京都市の中心部、京都御苑の北に位置する相国寺は、14世紀末、室町幕府三代将軍・足利義満の発願により創建されて以来、640年あまりの歴史を持つ臨済宗相国寺派の大本山。金閣寺、銀閣寺の通称で名高い鹿苑寺、慈照寺を塔頭寺院に擁するこの古刹は、室町時代には優れた画僧を輩出し、近世以降も様々な画家が深く関わった。

まず15世紀には、室町幕府の御用絵師であったとされる相国寺の画僧、如拙や周文が室町水墨画の様式を確立。日本独自の水墨画を確立した画聖・雪舟も、若き日をこの寺院で過ごしたとされる。

また江戸時代には、狩野探幽、円山応挙、原在中などが相国寺と関わりを持ったが、なかでも特筆すべきが、奇想の画家として知られる伊藤若冲だ。親しく交流していた相国寺の大典和尚に支えられて画業を極め、同山にも深く帰依した若冲は、相国寺のために数々の作品を残している。なかでも白眉は、鹿苑寺の大書院寺のために若冲が描いた葡萄小禽図などの障壁画だ。同展では、50面に及ぶ鹿苑寺大書院の障壁画を中心に、相国寺派に伝わる若冲作品をはじめ、中世以降、相国寺文化が生み出してきた美の歴史を、名品にまつわる物語と共に紹介する。

さらに、国宝《玳玻散花文天目茶碗》や、俵屋宗達筆の《蔦の細道図屏風》、円山応挙筆の《大瀑布図》など、近年収蔵された華やかなコレクションも公開する。これからも未来へと受け継がれ歴史を紡いでいく相国寺の美の世界は、大きな感動を呼ぶに違いない。

<開催概要>

『相国寺承天閣美術館開館 40 周年記念 相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史』

会期: 2025年3月29日(土)~5月25日(日) ※会期中展示替えあり

会場:東京藝術大学大学美術館

時間:10:00~17:00(入館は閉館 30 分前まで)

休館日:月曜(5月5日は開館)、5月7日(水)

料金:一般2,000円、大高1,200円

チケット情報:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2557837

公式サイト:

https://shokokuji.exhn.jp/

フォトギャラリー(13件)

すべて見る