【展示レポート】『日本、美のるつぼ』 “文化交流”をテーマに辿る日本美術史の形成の軌跡

アート

ニュース

俵屋宗達 国宝《風神雷神図屏風》 江戸時代 17世紀 京都 建仁寺 ※通期展示

続きを読むフォトギャラリー(18件)

すべて見る大阪・関西万博の開催に合わせ、関西では日本の国宝をはじめ名品の数々を紹介する展覧会がほぼ同時に3つ開幕したが、京都国立博物館では万博にちなみ、海外との「文化交流」をテーマに日本美術を紹介する大阪・関西万博開催記念 特別展『日本、美のるつぼ—異文化交流の軌跡—』が6月15日(日)まで開催されている。

古代より日本の美術は、海を介した往来によって日本列島にもたらされた様々な異文化の影響を受けながら形作られてきた。タイトルの「美のるつぼ(坩堝)」は、異なる文化が溶け合い、新たな文化が生まれるさまを喩えた言葉だ。同展では、弥生・古墳時代から明治期にいたるまでの絵画や彫刻、書跡、工芸品など国宝19件、重要文化財53件を含む200件を通して、日本美術を形成してきた各時代の文化交流の軌跡を辿っていく。作品選定には京博の各分野の研究員13名が携わり、それぞれが「文化交流」というテーマのもとに作品を選び、展示構成を組み立てていったという。

世界に見られたもの、見せたかったもの

展示は大きく2部構成。第1部へ入る前にプロローグ「万国博覧会と日本美術」を設け、過去に開催された万国博覧会と日本美術との関係を振り返る。

まずは「万国博覧会と日本美術Ⅰ 世界に見られた日本美術」。ここでは、江戸後期から明治期に欧米各国でさかんに開催された万国博覧会に関連する作品から、当時の西洋の人々が日本美術にもっていたイメージを探っていく。

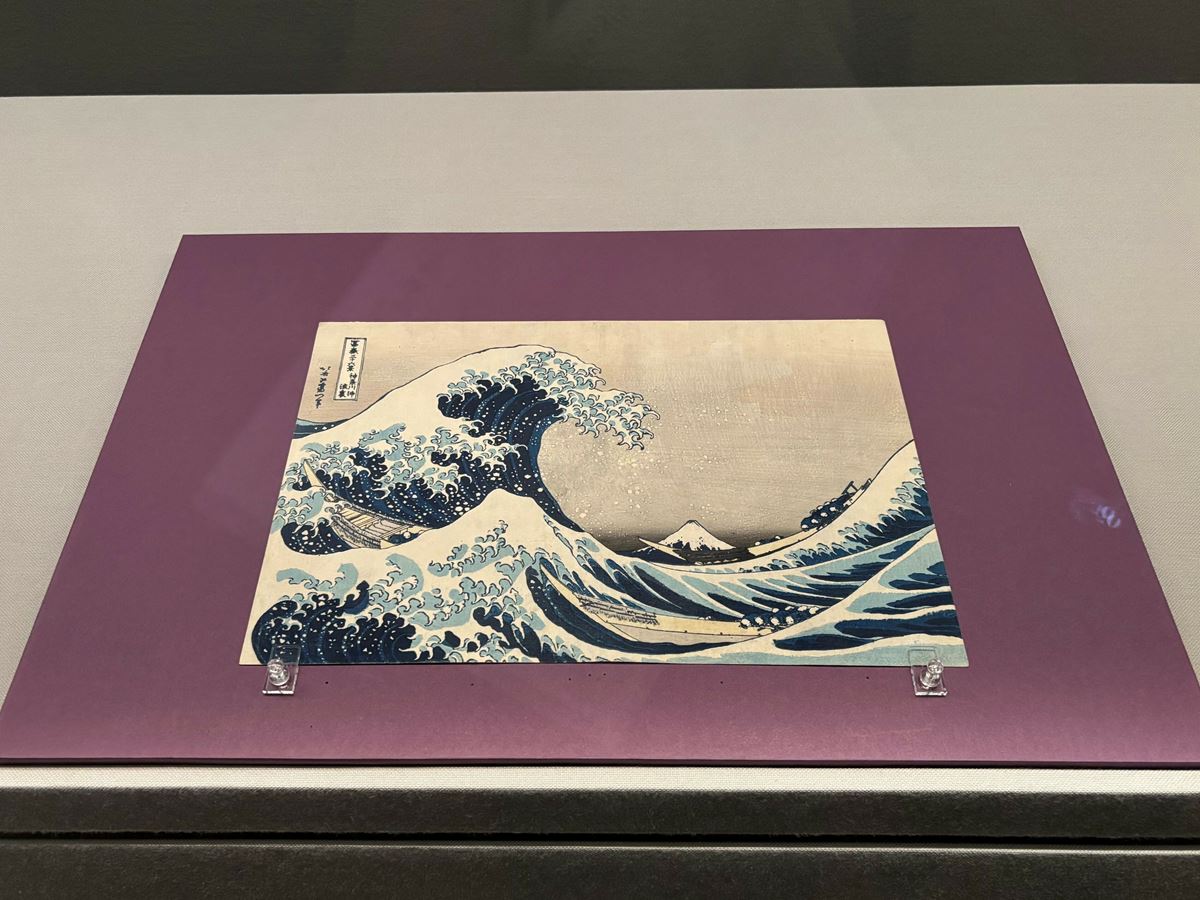

日本が国家として初めて万博でブースを構えたのは1873年のウィーン万博。以降も参加を続け、国威発揚のため古美術品や伝統工芸品の展示に力を注いだ。明治維新後、生活様式の変化によって不要となった印籠、根付などの和装アクセサリーや庶民の娯楽だった浮世絵などは、異国に憧れるヨーロッパの目利きたちに好まれた。本コーナーでは、1888年よりパリで刊行された日本美術の雑誌『芸術の日本』で紹介され広く知られるようになった葛飾北斎の代表作『富嶽三十六景』から、代名詞ともいえる「The Great Wave」こと「神奈川沖浪裏」をはじめ、「凱風快晴」「山下白雨」の3図を中心に展示が構成されている。

手前から「山下白雨」、「凱風快晴」、「神奈川沖浪裏」

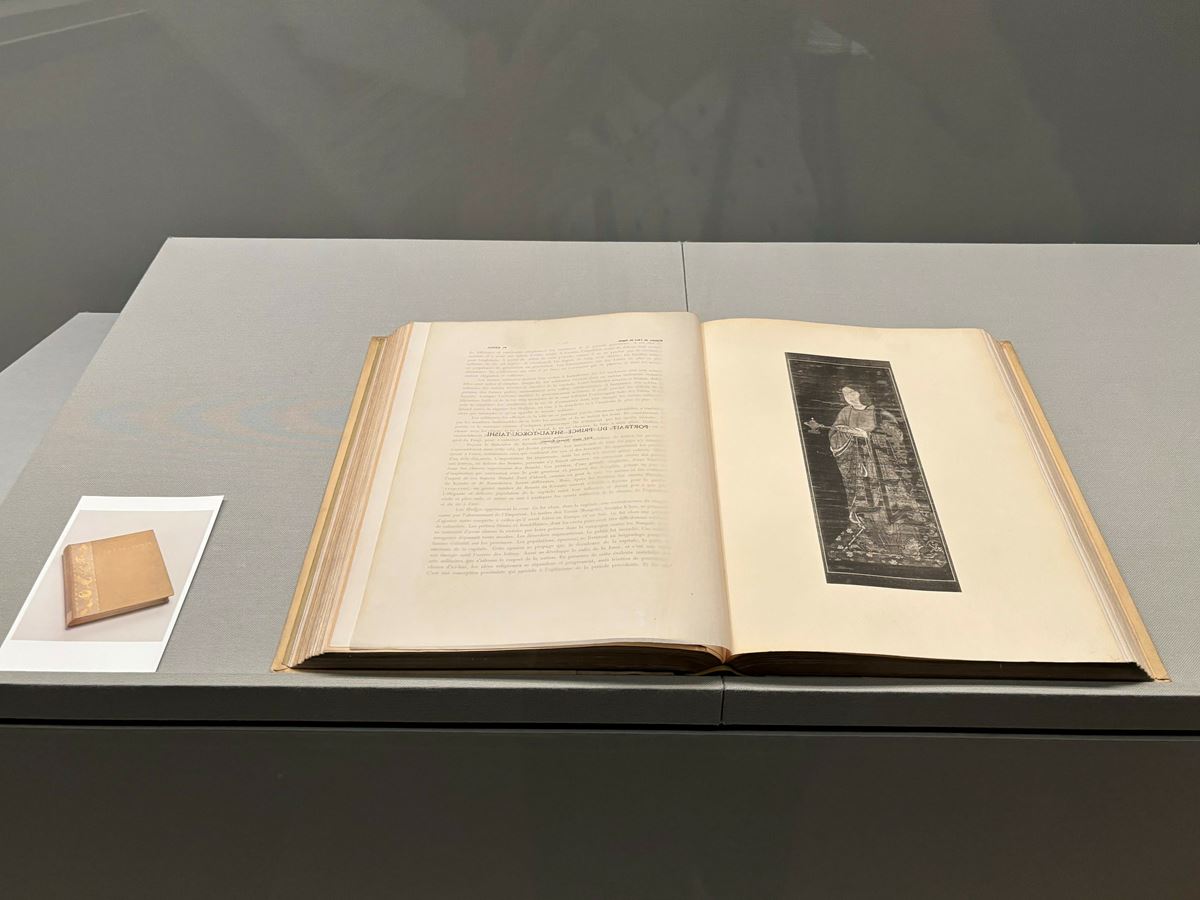

だが一方で、西洋人たちの異国趣味を満たした日本美術と、明治政府が文明国として世界に打ち出したい日本の美術作品との間にはギャップがあった。そこで政府は1900年のパリ万博で大規模な「古美術展」を開催。これにあわせて日本美術を日本人によって体系的に紹介する初めての日本美術史『Histoire de l’Art du Japon (『日本美術史』)』をフランス語で編纂し、「世界に見せたい作品」を掲載した。続くセクション「「万国博覧会と日本美術Ⅱ 世界に見せたかった日本美術」では、『日本美術史』の原本とともに、この本に掲載されていた作品や関連作品が並ぶ。

さらに本章では、琳派の祖とされる俵屋宗達の国宝《風神雷神図屏風》も展示されている。前述の『芸術の日本』でも特集されるなど、この頃、すでに光琳は欧米で人気を博していたが、「日本の美術史」を欧米にうちだしていくなかで、宗達を光琳の優れた先達として位置付けることで、現在の「琳派」という概念が形作られていったのもこの時代だった。

古代から続く中国大陸、朝鮮半島との交流の痕跡

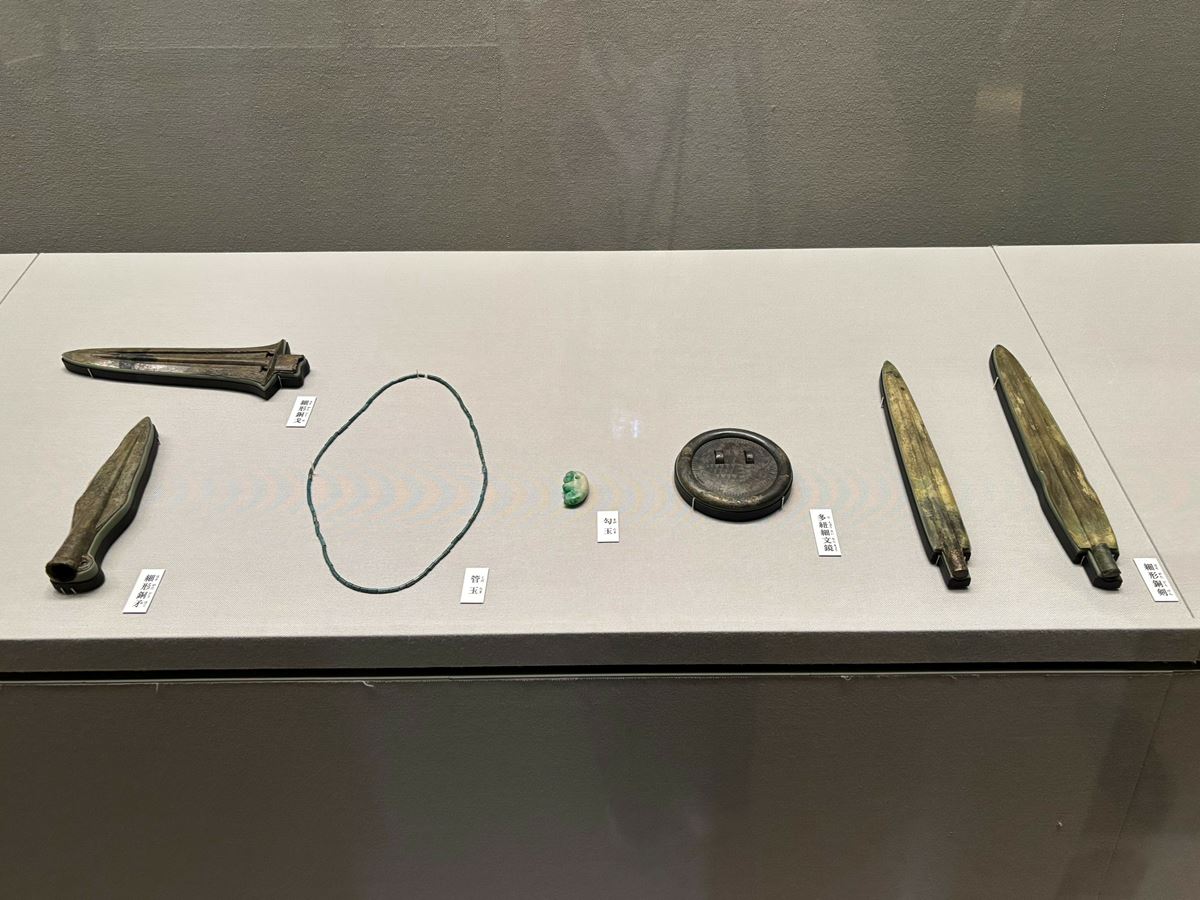

ここからは年代を追って日本と海外との文化交流の軌跡をたどっていく。第1部「東アジアの日本の美術」のひとつめのセクションは「往来がもたらす技と美」。弥生時代の銅剣、銅矛や勾玉、飛鳥時代の伎楽面など、いずれも中国大陸や朝鮮半島との交流の痕跡を見て取ることができる。

※通期展示 2025年に新たに国宝に指定された作品

さらに第1部は、仏教の伝来によってインドや中国、朝鮮半島などからもたらされた仏教美術を紹介するセクション「教えをもとめて」、中国・唐の文化の日本への影響をひも解く「唐物―中国への憧れ」へと続く。

《宝相華迦陵頻伽蒔絵𡑮冊子箱》は、空海が唐で書写した経典を納めるための箱だ。「迦陵頻伽(かりょうびんが)」とは、ギリシア神話のセイレーンと同じく西アジアに起源をもつ、上半身は人間の姿をした霊鳥のこと。漆に金銀で描かれた28人もの迦陵頻伽は反復文様のようにも見えるが、その姿はひとつひとつ異なり、日本風の顔立ちで描かれているのも興味深い。繊細に施された細工をじっくりと鑑賞してほしい。

《変形神人車馬画像鏡》は、第2部へ進む前に用意されているトピック展示「誤解 改造 MOTTAINAI」にて紹介されている古墳時代の銅鏡。隣に展示されている中国で作られた《神人車馬画像鏡》を模して制作されたとみられるが、日本には馬も馬車もなかった時代のこと、比べてみるとお手本にした図像への理解不足がわかってしまう。異国の文化を取り入れてきた先人たちの試行錯誤を伺い知ることができる品だ。

さらに広い世界と混じりあう日本の美術

第2部は「世界と出会う、日本の美術」。アジアを超えて広く世界と関わりをもつようになった近世以降の作品が紹介されている。

ひとつめのセクション「地球規模の荒波」で紹介されているのは、大航海時代のヨーロッパとのつながりを物語る品々だ。《花鳥蒔絵螺鈿聖龕(三位一体像)》は、蒔絵の技法で作られたキリスト教の礼拝画をおさめるための龕(がん)。《九曜紋鐘》は鐘身に細川家の家紋があしらわれた西洋式の鐘で、細川忠興が妻・ガラシャの追悼のために作らせたものと伝えられている。

さらに第2部は「グローバル時代のローカル製品」へと続く。17~18世紀、グローバルにものが行き交うようになると、それぞれの土地の素材や技法を使用した類似品が作られるようになった。例えばインドの黒檀で作られた椅子を、オランダではオーク材などで模造したり、また日本ではオランダと同じ規格のものが蒔絵螺鈿で作られるというように。その土地土地でローカライズされた品々から共通点が見えてくるのが楽しい。

つづくセクション「技術移植と知的好奇心」では、主に近世における朝鮮やオランダとの交流の軌跡をみていく。

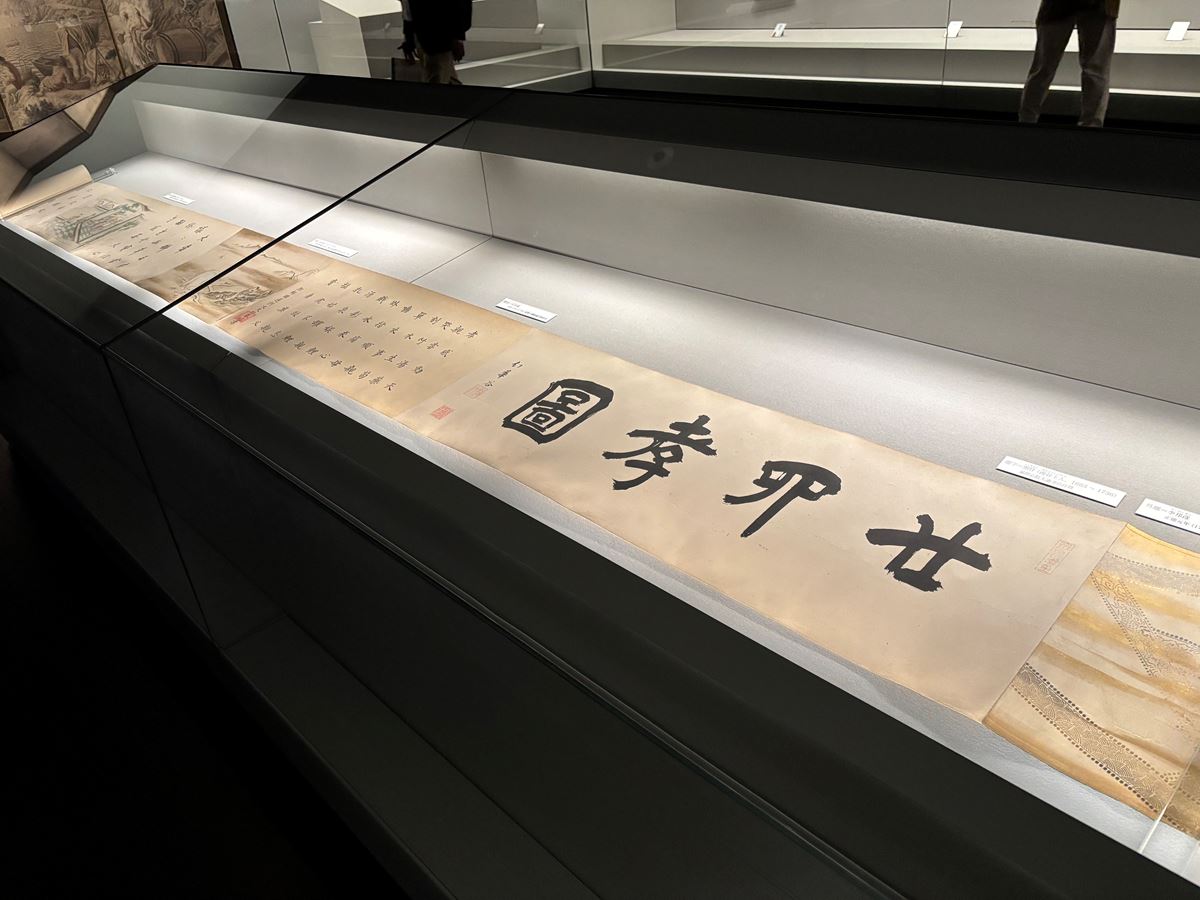

今回が初公開となる《二十四孝図巻》は、日本の絵師24人が中国古来の画題を描いた図巻だが、江戸時代に12回にわたって来日した朝鮮通信使随員たちのうち幾人かが、外題や標題などを書き記したという。書画を通じた日朝の交流を示す貴重な作例だ。

第2部の最後のセクションは「新・中国への憧れ」。アジアを超えて広く世界と交流するようになった近世においても、隣国・中国への憧れが衰えることはなかった。本セクションでは、明末清初の動乱期に日本に渡り、宇治に黄檗山萬福寺を開いた隠元隆琦(いんげんりゅうき)に関連する品々から、日本における新たなる中国趣味をひも解いていく。

明朝体にインゲン豆、煎茶など、隠元が伝えたとされるものは多々あるが、彫像にもその影響を見ることができる。萬福寺に伝わる《十八羅漢坐像のうち羅怙羅尊者像》や《韋駄天立像》は、隠元が萬福寺に招いた中国の仏工・范道生(はんどうせい)が手掛けたもの。それまで見たことのなかった最新の中国の彫像表現は、日本の仏師たちにも大きな影響を与えることとなった。

弥生時代から異文化交流の軌跡をたどってきた展示は、「異文化を超えるのは、誰?」と題したエピローグで幕を閉じる。展示されているのは、ボストン美術館から里帰りした《吉備大臣入唐絵巻》1件のみだ。エピローグの構成意図について、同館の永島明子研究員はこう話した。

「《吉備大臣入唐絵巻》は1932年にボストン美術館が購入したものなのですが、時は満州事変の直後、日本に対する風当たりの強い時期でした。ですが、翌年にこの絵がお披露目されると、ボストン市民の方々がとても楽しそうにこの絵を鑑賞していたと、当時ボストンに滞在していた美術史家の矢代幸雄さんが回想されています。美術には、政治的な状況や文化の違いに関わらず、言葉を超えて人の心を動かす力がある、と同時に、だからこそ、これを政治的に利用してはならない、と。今回の展示を通して私たちは、そういった力を感じ取れるかは見る側の姿勢にかかっているかもしれないと考えました。美術品を介した異文化との交流に思いを馳せていただきたく、最後のお部屋をこのように構成しました」

大阪・関西万博が開催されている今だからこそ企画された展覧会。日本の美術作品、日本美術史が形作られてきた背景、そして万博とのつながりについて、改めて知る好機となるだろう。

<開催概要>

大阪・関西万博開催記念 特別展『日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―』

会期:2025年4月19日(土)~6月15日(日)

※前期4月19日(土)~5月18日(日)、後期5月20日(火)~6月15日(日)、会期中一部の作品は上記以外にも展示替えあり

会場:京都国立博物館 平成知新館

時間: 9:00~17:30、金曜は20:00まで(入館は閉館の30分前まで)

休館:月曜

料金:一般2,000円、大学1,200円、高校700円

公式サイト:

https://rutsubo2025.jp/

チケット情報:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2558417

■『日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―』展示風景の動画はコチラ

フォトギャラリー(18件)

すべて見る