【秦 基博 インタビュー】アニメ『太陽よりも眩しい星』のオープニングテーマ「Stellar Days」に込めた初恋の輝き「シンプルで奥深いというのが僕自身の命題」

音楽

インタビュー

秦 基博

続きを読むText:谷岡正浩 Photo:石原敦志

初恋、青春というワードで彩られたキラキラしたピュアな世界にどう挑むか――。言葉を巧みに操り、その比類なき声で知られる秦 基博が示した一手は、ストレートにその世界を表現するということだった。そこから広がる創作的な奥深さはさすが。こうしてできたテレビアニメ『太陽よりも眩しい星』のオープニングテーマ「Stellar Days」は、これからの秦 基博が描く広い音楽世界のどこに位置するのか? そんなことも含めて聞いた最新インタビュー。

シンプルで奥深いというのが僕自身の命題

── 今回はアニメーション作品のオープニングテーマとして、タイアップでの書き下ろしとなりました。まずはどういったところからイメージを立ち上げていったんですか?

オープニングでどういう物語の始まり方をするのがいいのかなといったところと、あとは原作の漫画を読んで、どういったところが一番自分に響くか、リンクするか、という部分を探すところからだったと思います。すごくまっすぐでピュアな初恋の話なので、そのあたりをどう描くのがいいのかなということを考えました。

── 初恋という事象だけを取り上げてしまうと今の秦さんの実像からはかけ離れたもののように感じますが、おっしゃったようにリンクするポイントがどこかということが創作においては大事なんでしょうね。

そうですね。原作やアニメが持っているピュアさだったり、まっすぐさというのは楽曲として表現すべきポイントだと思いました。しかもそれを、大人の目線とか時が経った時点からというのではなく、きちんと当事者として描くことが自分にとっても必要なんじゃないかなと。

── 作品の中に溶け込むことでしか得られない感情がある。

そこから自分の感情を抽出していく感じですね。僕のなかにもいろんな核や感情があって、さすがに10代の頃よりはいろんな経験や知識も増えているんですけど、おもしろいのは、ある意味ずっと中学2年生のまま変わってない部分もある気がするんですよね(笑)。それも楽曲制作という過程を通じてでないと気づかないことではあるんですけど。

── そうしたやり方はタイアップであろうとなかろうと共通した感覚なのでしょうか。

入り口が違うだけで、作り出してしまえば同じですね。結局は自分のなかにあるものを歌にしていくということなので。

── 今回の「Stellar Days」で感覚として最初にフォーカスしたのはどこだったんですか?

最初の2行ですね。

〈放課後 宇宙の片隅で

一番 輝く星を見つけた〉

ここは言葉とメロディがほぼ同時に出てきたんですよ。原作・アニメーションのタイトルが『太陽よりも眩しい星』で、宇宙や星がモチーフとしてはあるんだろうなと思ってはいたんですけど、そういう壮大なイメージのものと楽曲とをどうやって結びつけるかを考えたときに、〈放課後〉というすごく身近なイメージが、〈宇宙〉という遠く離れたものとじつはすごく近くにあるように、結びついて思えたんですよね。そこがこの曲のとっかかりでした。

── めちゃくちゃ物語が動き出しますね。

そうですよね。まさに僕のなかでもそんなふうにこの曲が動き出したんです。

── しかも〈放課後〉という言葉やイメージの持つ、どこか日常からほんの少しだけ浮いているような感じが絶妙に〈宇宙〉というイメージとマッチしますね。

授業の時間でもないし、家でももちろんないし、放課後には放課後にしかないような時間が流れていますよね。

── 曲の構造としてはすごくシンプルなんですけど、サビで転調しますよね。そこにすごく、この曲の持つ独特の複雑さや奥行きを感じました。

青春ってもちろんキラキラしているし、まっすぐでピュアなものではあると思うんですけど、それだけではないじゃないですか。恋をすれば苦しいし切ないし焦燥感だってあるし、そういったものも含めて描きたいなって思ったので、そこの部分を曲調やメロディで表現できたらというのはありましたね。

── 歌詞における言葉選びに関して、特に今回の「Stellar Days」は、原作のファンが若い世代を中心にしているということもあり、そのあたりはたとえば平易な言葉を使うようにする、というような感覚はありましたか?

いえ、とくにそうしたことはないですね。平易な言葉でより深い世界を表現するというのが歌詞においてはもっとも難しいことですし、逆に難解な言葉を使うというのは、誤解を恐れずに言えば割と簡単にできてしまうんですよ。それに世代によって使う言葉が違うという観点も、確かに日常生活のなかでは顕著にあるようにも思えますが、音楽の世界でそれがそのまま当てはまるかといえば、そうではないと思うんですよね。そこはサブスクが大いに関係しているところでもあるんですけど、古い曲も新しい曲も同じ地平に並んでいて、あくまでその個人にとって必要な言葉なのかどうかという点でチョイスされているんじゃないかなと思います。話を元に戻すと、シンプルで奥深いというのが僕自身の命題だし、そういう表現に触れたときに、自分の表現もそうありたいなと思います。

── そこはメロディとも関連した話ですか?

もちろんそうですね。僕はメロディから曲をつくるので、メロディが呼ぶ言葉、メロディが何を言いたがっているのかということで書きます。それこそ先ほど言った冒頭の2行というのは、メロディと言葉が一緒に出てきたので曲全体の方向性を決定づけました。そこからこの曲にどんな言葉が合っているのか、どんな言葉を呼んでいるのか、ということを探していって、最終的にこのトーンの世界観を言い表すものとして「Stellar Days」という言葉が出てきました。サビの頭でこの曲にハンコを押すようなワードがほしいなと思って、そこはいろいろ探るのにちょっと悩みましたね。で、最終的に「Stellar Days」が出てきて全部がバチっとハマった感触がありました。

── 歌詞で言うと、2番Bメロの最後、

〈結べるはずのない星をつなぎ合えたなら

新しい僕らも描けるかな〉

というところは、そのイメージの豊かさとともに、歌詞全体のなかでもここがひとつのキーになっていると思いました。

それこそそこに関しては、曲の書き始めからなんとなくイメージがあって、どこで言おうかなっていう感じでした(笑)。星座って誰かが結んだ絵じゃないですか。

── あれはサソリだよって言われないと絶対にそう見えないですもんね(笑)。

そうですよね(笑)。だから絶対自由でいいというか。この星とこの星を結ばなきゃいけないって思っているものでも、じつはこの歌詞で出てくる〈君〉と〈僕〉なら、新しい何かを結んでいけるんじゃないかっていうイメージは最初から浮かんでたんですよ。

音楽的欲求というのがどこにあってどう表現したいか

──この「Stellar Days」という曲は、秦さんのなかでの位置付けとしてはどのあたりにある楽曲ですか?

それがわからないんですよね、まだ。アルバムのなかに収まったらわかると思うんですけど。この曲が最終的にどこに収まるかが自分でもわからないというのが正直なところですね。とにかくお題をいただいて、今ある自分の衝動とともにつくったという感じなので。でも最近で言うと、(前作シングルの)「ずっと作りかけのラブソング」をつくっていたというのもあるし、だから今回のお話――『太陽よりも眩しい星』のおかげで、みずみずしさであるとか疾走感であるとか、そういう要素が含まれた楽曲がつくれたので、その感じは結構久しぶりだったし、またライブでもどういう立ち位置になるのかっていうのは自分自身興味があります。原作やアニメの持つストレートな力がすごくいいなと思えたんですよね。なので曲として変にひねったりとかはまったく考えなかったです。

── ストレートゆえの難しさはありませんでしたか?

意外と、大丈夫でした(笑)。最初は十代の初恋を書けるのかなって思ったんですけど、意外と……まだ、いけました(笑)。

──(笑)。制作は時間がかかりましたか?

そんなにめちゃくちゃ時間がかかったとかではなかったですね。でもアニメって制作進行がすごく早くて、結構前につくってたんですよ。ちょうどコラボレーションアルバムをつくっているときでしたから、それと同時進行という感じでした。

── さまざまなアーティストの方々と共作した曲ばかりを収録した『HATA EXPO -The Collaboration Album-』(2024年11月リリース)ですね。そこでの経験からフィードバックされたものは何かありましたか?

正直、本当に同時期ではあったので、この曲にそれがどこまでフィードバックされているかは自分ではわからないんですけど、これからなのかなっていう気がしています。でも、普段僕はシンガーソングライターとしてひとりでやってきたので、ほかのアーティストの方の作詞作曲の感性というか尺度、それを知れたのはすごく大きいことだったと思います。たとえば、自分が気になるポイントとは違うポイントを気にされていたりとか、こんなふうに言葉やメロディが生まれるんだなということを知れる機会ってなかったので、すごくいい経験になりました。自分もこんなふうにやってみたいと憧れるし、逆に、やっぱり自分はこういうやり方なんだなって思うこともあるというか。自分を逆に知っていくということもあったので、そこも大きかったです。果たしてそれがどう血肉になっていくのかということは、これからなんでしょうね。

── とくにシンガーソングライターの場合は、キャリアを重ねるごとに楽曲との向き合い方などにおいて変化があると思いますが、秦さんの場合はいかがでしょうか?

時期によって全然違いますね。最初ってそれこそひとつのやり方しか知らないから、がむしゃらにそれをやり続けるしかなくて、でもそれでこそ生まれてきたものもあったと思うんですよ。ただ、それだけでは立ち行かなくなってきて、だからこそいろんな方法を知るようになって、そうすると引き出しが増える分、余裕も生まれてきたりする一方で、それが邪魔になったり……。苦しかった時期もありました。けど、今はもうちょっと肩の力を抜いてやれていると思います。

── それはより音楽を楽しめるようになったという感覚ですか?

そうですね。それこそデビューから10年くらいのときに、もっと音楽を楽しめるはずなのになって思ったときがあって。仕事になって責任なんかが増えて、10年くらい経ってふと振り返ってみると、そもそも楽しいからやってたんだよな、苦しさが勝っちゃうのは絶対違うよなって。じゃあどうやったらそういうふうにできるんだろうっていうのをちょっとずつやりはじめたんですよね、10年目くらいから。それは自分だけの気づきというよりは、その先を行く先輩たちみんなが信じられないくらいに楽しそうにやっていたからっていうのが大きいですね(笑)。

── ははは。

何十年も音楽をやってきている人たちがこれだけピュアに楽しくやっているっていうのは、自分にとっては憧れで、自分もそうなりたいなって思ったときに、当時の自分からするとこのままではそれは難しそうだなって思ったんですよ。主に楽曲制作なんですけど、そこへの向き合い方のペースとか環境とかを少しずつ整えていって、結果、今は楽しさが勝つようにはなっています。苦しさももちろんありますけど。

── そう考えると、「Stellar Days」のようなストレートなタイプの楽曲が出てくるというのは、音楽を楽しんで制作しているという状態の良さを表しているのかもしれませんね。

ああ、そうですね。削ぎ落としたシンプルさに抜け感があってという、音楽の持つ軽やかさをつくる側が楽しんで――それは笑ってるってことじゃなくて、音楽をつくることの面白さを知っているかどうかということで、そこがすごく大事な気がするんですよね。あとは衝動というか音楽的欲求がどこにあってどう表現したいかが、その時々の自分とマッチしていくと思うんですけど、それが探せたときにきちんと楽曲になっていくし、それが楽しいんですよね。

──『HATA EXPO -The Collaboration Album-』というのは絶妙なタイミングで実現した作品だったんですね。

ちょうどこういうコラボレーションができる自分であったのかなと思いますね。それ以前にも(『HATA EXPO』に参加してくれた)ストレイテナーのホリエアツシさんやKANさんなど共作した経験はあったんですけど、改めて自分がホスト側になって、こういう曲を作りたいという欲求に従って構築していく楽しさとか、そのなかでその人の感性を知れることはそのときの僕自身にとってすごく大きかったです。先輩も後輩もいたんですけど、全体を通してとにかく楽しかった。sumikaともワイワイした雰囲気のなかやれて、そういう楽しさもあったし、スピッツの草野マサムネさんとは歌詞を共作して、メールでのやり取りだったんですけど、メールが届いて開くときのドキドキ感とか(笑)。自分が送信を押すときのドキドキ感とか。そういうのも楽しいじゃないですか、緊張はするんですけど。いい経験でした。

いかにイメージの終着点に辿り着くか

──「Stellar Days」における一番大きな創作的な欲求は何でしたか?

大雑把に言うと、青春のキラキラ感をどう書くか?っていうのが自分のなかで大きな創作的欲求だったと思います。原作やアニメが持っているピュアさをどうやって曲に落とし込むかというところに音楽的欲求があったし、それをどういう言葉で表したらいいんだろう?というのがテーマとしてあったような気がしますね。だからそこに、ピュアでまっすぐだけじゃない、苦しかったり切なかったり、そういったもどかしさも含めて青春という感覚が必要だなと思ったんですよね。むしろそこがあるからキラキラ輝いて見えるんじゃないかっていうものだと思うんですよ。そこをどう曲として書けるかというのはすごくやりがいがありました。こういうのをつくりたい!っていう。そこに向けて、冒頭にお話しした最初の2行が出てきて、という順番でしたね。

── あえてお聞きします。楽しくできました?(笑)。

そうですね(笑)。今は苦しくなったらやめちゃうので。昔はそれでもやってたんですよ。「これ以上粘ってもどうなんだろう? でもやんなきゃ」みたいなモードが強かったんですけど、経験的にだんだんわかってくるんですよね、今日これ以上は無理だぞって。一回置いておくことで良い方向に開けることもありますから。それが最初の頃ってわからないんですよね、がむしゃらにやるしかないって思っちゃっていたので。そこで疲弊してたという部分が強くあったんですけど、そういう力の入れどころがわかってくるというか。逆に、今ものすごく創作できる状態だって感じれば粘ってがんばることもありますし。ここでやっとかないと“いい時間”が終わっちゃうって(笑)。だから、できないなーと思ってるときにギターを持っても、コードを一発ジャランって鳴らしただけですぐに置きたくなる(笑)。

── 曲との向き合い方はその時々での変化がありますが、創作の手順みたいなものは変わってないんですか? 要するにメロディがまずあって、アレンジと歌詞が定まってくるというのは。

ああ、そこは微妙なんですけどね。メロディからつくるじゃないですか、そうするとメロディの時点ではラララなんですけど、なんかでも“ある”んですよね、そこに言葉が。

── ラララに埋まっている。

そう。ムードみたいなものというか、それを掘り起こしていくような感覚もあったりするので。だから意味が合ってても全然メロディに合わないってこともしょっちゅうあるんですよ。だから“ある”んですよね、ラララの時点で。はじめはそれがなんだかわからないんですけど。それをいつも喫茶店で探してます(笑)。

── 喫茶店なんですね(笑)。

喫茶店ですね。一番浮かぶんで。

── そうしたその人なりの創作のやり方がアーティストの数だけあるっていうことですもんね。それこそ宇宙の話をしているみたいです(笑)。

本当ですね。僕もいろんなやり方をやってはきたんですよ。でも今はわりと、先ほどお話ししたような感じですね。でも方法はいろいろ試しているんですけど、やろうとしていることは変わってないんです。要するに基本的にはメロディに含まれる歌詞を掘り起こすということなので。方法というのは、手書きでやってみたり、キーボードで打ち込んでみたり、最近はよくノートに手書きをしていますけど、使うペンとかノートによっても感覚が全然変わるんですよね。やっぱり気分が変わるので。

── 結局はそうやっていろいろ試すことも含めて音楽をつくる“楽しさ”なんでしょうね。

そうです。楽しい気分にしたいから自分が好きなペンとかノートを使うっていうことですね。で、そういうことをやりながら、いかにイメージの終着点に辿り着くか、という命題はずっと変わってないっていうことですね。

── 少し気は早いですが、来年がデビュー20周年です。特別感はありますか?

20年……驚きというか、結構大きな数字だなって思いますね。自分がデビュー当時や10年の頃に20年選手の方たちを見て「すごいな」と思っていたので、来年自分もその20年選手になるのかって思うと驚きですね。ただ、聴いてくださる方たちがいて初めて20周年を迎えられるので、皆さんにたくさんの音楽を届けられる1年にしたいと思います。

── 次のアルバムでどこに行くのかというのを楽しみにしています。

まだ全然踏み出していないんですけど、だからどこへでも行ける感じはありますね。前作の『Paint Like a Child』(2023年3月リリース)で洋楽的なサウンドを意識してやったのもあって、一旦そこで邦楽的なアプローチも洋楽的なアプローチもわりと自分のなかではやりきった感覚はあって。もちろん掘ればまだまだ尽きないんでしょうけど、今、自分の創作的欲求がどこへ向かうべきなのかというのを少しずつ曲を書きながら見定めている感じですね。

──「Stellar Days」のようなキラキラした曲が今出てきているというのは、もしかしたら時間が経って振り返ったら、ああそういうことだったんだって腑に落ちる日が来るかもしれませんね。

そうですね。アルバムができたときにこの曲はこういう立ち位置だったんだってあとからわかるというか。なので今は、どこへ行こうかな?って悩んでいる楽しさのなかにいますね。

<リリース情報>

デジタル・シングル

「Stellar Days」

2025年10月3日(金)配信リリース

配信リンク:https://MotohiroHata.lnk.to/StellarDays

<アニメ情報>

アニメ『太陽よりも眩しい星』

2025年10月2日(木) 23:56〜

TBS系28局にて全国同時放送開始

公式サイト:https://tamahoshi-anime.com

TVアニメ「太陽よりも眩しい星」第1弾PV

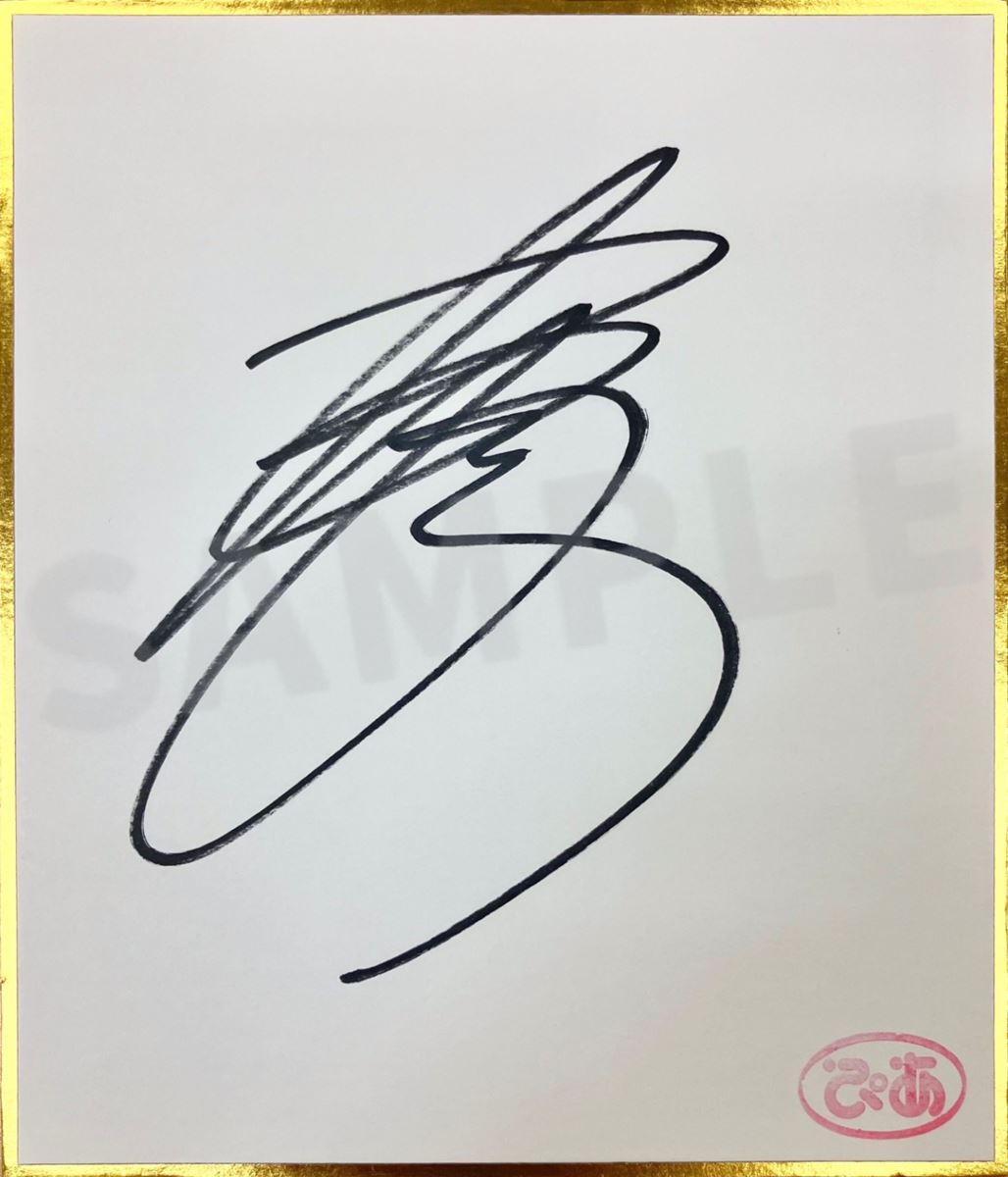

★秦 基博さんのサイン入り色紙を抽選で3名様にプレゼント!

【応募方法】

①ぴあ音楽編集部・Xから応募

・ぴあ音楽編集部(@OngakuPia)のXアカウントをフォロー。

・該当ポストを応募締め切りまでにリポストしてください。

【プレゼント】#秦基博

— ぴあ 音楽編集部 (@OngakuPia) October 3, 2025

サイン色紙を抽選で3名様にプレゼント🎁

※ぴあ音楽SNS(X、Instagram)で実施

応募方法

・ぴあ音楽編集部(@OngakuPia)をフォロー

・本ポストをリポスト

・応募締切:2025年10月17日(金) 23:59まで

⬇️インタビューはこちら⬇️https://t.co/n0uZD50iU9 pic.twitter.com/2GCW0tYmvF

【応募締め切り】

2025年10月17日(金) 23:59まで

【注意事項】

※当選者の方には10月20日(月) 以降にXアカウントよりDMにてご連絡いたします。やむを得ない事情によりご連絡や発送が遅れる場合もございますのであらかじめご了承ください。

※当選後、お送り先メールアドレスについてご連絡頂ける方のみご応募ください。個人情報につきましては、プレゼントの発送以外には使用いたしません。

②ぴあ音楽編集部・Instagramから応募

・ぴあ音楽編集部のInstagram(music__pia)フォロワー限定。

・該当投稿のコメント欄にお好きな絵文字をお送りください。

【応募締め切り】

2025年10月17日(金) 23:59まで

【注意事項】

※当選者の方には10月20日(月) 以降、InstagramアカウントよりDMにてご連絡いたします。発送先等の情報を頂くために、問合せメールをご連絡します。ご自身のメールアドレスや住所などの個人情報をDMに記載しないようにご注意ください。

※当選後、お送り先メールアドレスについてご連絡頂ける方のみご応募ください。個人情報につきましては、プレゼントの発送以外には使用いたしません。

※既にフォローをいただいている方もご応募の対象となります。

※応募するInstagramアカウントを公開状態にしてください。

※日本国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能であることをご確認ください。

※このキャンペーンにInstagram(META社)の関連はございません。

秦 基博 オフィシャルサイト

https://www.office-augusta.com/hata/