QUEEN『オペラ座の夜』と野田秀樹の作家性の融合 話題作『「Q」:A Night At The Kabuki』を観て

音楽

ニュース

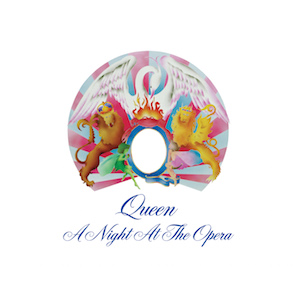

話題の『「Q」:A Night At The Kabuki』を見た。野田秀樹作・演出・出演による舞台劇である。QUEENの1975年作『オペラ座の夜(A Night at the Opera)』にインスパイアされたオリジナルストーリーで、劇中の音楽にはQUEENのオリジナルバージョンが全編に渡って使われる。「リアルサウンド映画部」では詳細な劇評がすでに掲載されているので、ここでは「音楽部」らしく音楽面を中心に紹介したい。

そもそもは、QUEENの日本での出版権を管理するソニー・ミュージック・パブリッシング(SMP)がQUEEN側に、QUEENの楽曲を使った新企画として舞台化を提案したのがきっかけ。映画『ボヘミアン・ラプソディ』公開のはるか前のことだ。QUEEN側から了解を得たことで、SMPから野田氏にアプローチ、興味を持った野田氏がNODA・MAP新作のために準備していた企画との融合を提案、QUEEN側とのやり取りを経て、NODA・MAP第23回公演『「Q」:A Night At The Kabuki』として結実した。

ストーリーの下敷きとなっているのはウィリアム・シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』で、非業の死を遂げたはずのロミオ(上川隆也)とジュリエット(松たか子)が生きのびて、若き日のロミオ(志尊淳)やジュリエット(広瀬すず)と時空を超え交錯し絡みながら、なんとか自分たちの悲劇を回避しようと歴史に介入していく物語だ。ロミオが「平の瑯壬生(ろうみお)」、ジュリエットが「源の愁里愛(じゅりえ)」と、12世紀の日本の源氏と平家(源平合戦)に舞台が置き換えられているのがミソで、歴史の濁流に翻弄される2人(4人)を描いていく。タイトルの「Q」とはもちろんQUEENのQだが、QuestionのQでもあり、Quatro(4)のQでもある。歴史から学ばず、争い=戦争を止めようとしない人間への怒りを込めた問いかけが、4人のロミオとジュリエットによって発せられ、クイーンの楽曲がそれを時に厳しく、時に優しく、時に美しく、劇的に彩っていく。軽快なコメディタッチでテンポよく進む前半部から、歌舞伎の『平家女護島』(『俊寛』)や、第二次大戦後の日本兵のシベリア抑留のエピソードを援用したヘヴィな後半部へと急展開していくあたりが肝だ。後半部の執拗で重苦しく切羽詰まった繰り返しの連続で、「無名の存在」として葬り去られることへの強い異義を訴えた場面は、見る側も、おそらくは演じる側も、体力と精神力を使う最大の見せ場であり、作者がもっとも伝えたかったであろう物語の根幹だ。単なる悲恋物語ではなく、といって歴史ドラマや政治思想の開陳でもない。そこに込められた怒りと悲しみの念の強さに揺さぶられるのである。

前述の通り、劇中の音楽は全てQUEENのオリジナルバージョンである。ミュージカルではないので、出演者がQUEENの曲を歌うわけではない。野田は物語を考えるにあたりまずは『オペラ座の夜』を徹底的に聞き込み、サウンドはもとより歌詞の世界観まで解析することから始めたという。楽曲の歌詞の内容や世界観は時に劇の内容とリンクし、それに呼応するセリフやエピソードが披露されたりするが、関係なく流されるケースもある。たとえば名曲「ボヘミアン・ラプソディ」はロミオが人を殺してしまう場面で流れ、歌詞の意味とシンクロして使われるが、アルバム中もっとも攻撃的な(歌詞もサウンドも)「デス・オン・トゥー・レッグス」が、意外と楽しく陽気な場面で使われたりする。観劇の前にアルバム日本盤の歌詞対訳などをチェックして、歌詞の内容を頭に入れておけば、さらに深く観ることができるだろう。私自身、ほーここでこの曲をこう使うかと、軽い驚きの連続だった。時には「QUEENの別のアルバムのこの曲の方が場面に合うんじゃないか」とも思ったが、そこはまあ仕方ない。

とはいえ、語弊のある言い方をすれば、QUEENの音楽にインスパイアされた劇ではあるが、QUEENの楽曲を聴かせるための劇ではないし、『Q』の世界観やテーマは、当然ながら『オペラ座の夜』のそれと全てイコールというわけでもなく、野田の作家性が強く表れている。楽曲がフルコーラスでプレイされることはなく、自在に切り取られエディットされ、ループしたりコラージュを施され、ボーカルだけ、あるいはボーカル抜きの演奏だけが流されたりもする。楽曲の断片が音楽というより効果音的に使われるケースも多く、たとえばブライアン・メイのギターフレーズがカモメの鳴き声として使われるのは気が利いていると思った。アルバムを何度も聞き込んだファンなら、そうしたディテールも含めかなり楽しめるはずである。こうした楽曲の活かし方で大きな役割を果たしたのは、野田組でもお馴染みの原摩利彦だろう。舞台・インスタレーション・映画・ファッションショーなど幅広く活動する音楽家で、『Q』にはサウンドデザイナーとして関わっている。野田作品では『足跡姫~時代錯誤冬幽霊~』『One Green Bottle』『贋作 桜の森の満開の下』などを手がけている。ソロアーティストとしても静謐で美しいポストクラシカル〜ミニマルアンビエントの佳作『Landscape in Portrait』(2017年)などをリリースしている。また、かなり大きな音で音楽が流されていたのに劇の進行に邪魔になることがなかったのは、音響担当の藤本純子の手腕も大きいはず。

劇中でほとんど主題歌のように使われたのは「ラヴ・オブ・マイ・ライフ」だ。フレディ・マーキュリーの書いたもっとも美しいラブソングを、ロミオとジュリエットの悲恋に重ね、何度も流して盛り上げる。興味深かったのはオリジナルのスタジオバージョンだけでなく、ライブバージョン(1979年録音。2011年リマスターバージョンのボーナスディスクに収録。オリジナルはライブアルバム『ライヴ・キラーズ』収録)も場面に応じて使われていたことだ。フレディの歌声と共に歌われる満員の観客の大合唱は「民衆の声」のようでもあり、劇を感動的に盛り上げていたし、肌が粟立つような感覚もあった。このように同じ楽曲でもバージョンやカットアップの仕方、流れる場面に応じてニュアンスやフィーリングが異なるケースもあるわけで、そのへんのさじ加減は、演出の腕の見せ所だろう。

ステージセットはシンプルだが場面転換や時間経過の演出はさすがに鮮やか(シーツを使った初夜の場面の演出には唸った)。とにかくセリフの数が多く、喋るスピードが速く、動きも激しい。言葉遊びも頻繁に使われ、情報量が多いので、そこに込められたさまざまな暗喩やオマージュは、とても一度観劇したぐらいでは消化しきれそうもない。とはいえ野田作品としては異例なほどわかりやすく理解しやすい作品という評価は、おそらくQUEENという筋が一本通っているからだろう。QUEENのメンバーはこの舞台をまだ見ていないようだが、将来は英語劇に翻案し海外で上演する可能性だってあるはずだ。

役者の演技について触れることができなかったが、これが初めての舞台劇出演だったという広瀬すずの可憐な存在感と躍動する肉体の輝き、二役を見事にこなした竹中直人の怪演が印象的だった。

(撮影=大和田茉椰)

■小野島大

音楽評論家。 『ミュージック・マガジン』『ロッキング・オン』『ロッキング・オン・ジャパン』『MUSICA』『ナタリー』『週刊SPA』『CDジャーナル』などに執筆。Real Soundにて新譜キュレーション記事を連載中。facebook/Twitter

■公演情報

NODA・MAP第23回公演『「Q」:A Night At The Kabuki』

・東京公演

10月8日(火)~10月15日(火)東京芸術劇場プレイハウス

11月9日(土)~12月11日(水)東京芸術劇場プレイハウス

・大阪公演

10月19日(土)~10月27日(日)新歌舞伎座

・北九州公演

10月31日(木)~11月4日(月・祝)北九州芸術劇場 大ホール

作・演出 :野田秀樹

音楽 :QUEEN

出演 :松たか子、上川隆也、広瀬すず、志尊淳、橋本さとし、小松和重、伊勢佳世、羽野晶紀、竹中直人、野田秀樹