『ひるね姫』神山健治が挑んだ新しい表現方法 アニメにおける“光と影”の役割を考える

映画

ニュース

3月18日から公開の『ひるね姫〜知らないワタシの物語〜』は、『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズや『東のエデン』の神山健治監督によるオリジナル企画の映画だ。

夏休みの始まる日、高校3年生森川ココネは、父のモモタローが警察に拘束されるという事件に巻き込まれる。一方、昼寝ばかりしているココネの夢の中では、ハートランド王国のお姫様エンシェンが、国を襲う鬼を倒すための冒険を始めていた。関係ないはずの現実と夢。そのふたつが映画が進むに連れて次第に重なり合っていく……。どんな家族にもありそうな出来事をファンタスティックでしつらえで語る。その語り口そのものが、観客の心を動かすポイントになっているのがこの映画の特徴だ。

その上で注目したいのは、本作のルックだ。ここ10年余りは、アニメの中で光をどう扱うかは画面づくりの大きなポイントとなっており、本作はそこにまた新しい切り口でアプローチしているからだ。

『ひるね姫』は、基本的に「影なし」で制作されている。通常のアニメは、影部分を塗り分けることで平面のキャラクターに光源と立体感を与える。その影部分の塗り分けを行わないのが「影なし」(あるいは影なし作画)と呼ばれる。影を塗り分けるための線を引かずにすむので、作画の手間が若干軽減されることと、それにともなって絵柄がシンプルになるところが特徴だ。もちそんこの絵柄のシンプルさとは、平板に見えたり、背景から浮いて見えたりするリスクも孕んでいる。

ほかの作品に目を転じれば、『おおかみこどもの雨と雪』や『バケモノの子』の細田守監督は以前から「影なし作画」を採用していることで有名だ。細田作品を再見すれば、影なしのキャラクターをいかに平板に見せないか、色彩設計や撮影で工夫をこらしていることがわかるはずだ。

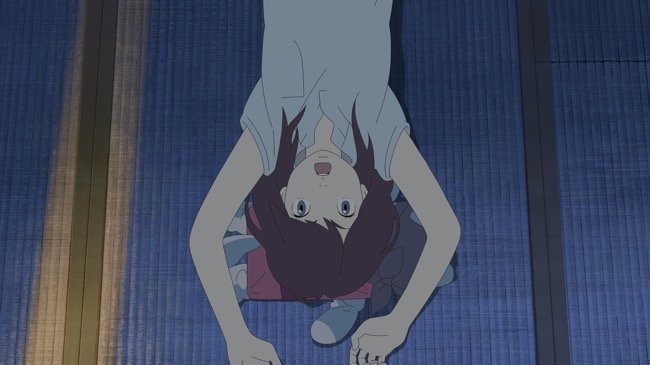

『ひるね姫』の影なし作画の特徴は、ほとんどのカットを逆光として表現しているため、キャラクターがノーマル(順光の場合の色)であることが非常に少なく、ほとんどのカットで影色になっているところにある。

たとえば長井龍雪監督の『心が叫びたがってるんだ。』は、影あり作画だが、登場人物が影に入ると「全影」になるという、「影なし作画」のバリエーションを採用していた。これは、影に入ったキャラクターは影を塗り分けるのををやめて、全体を影色にしてしまうという処理のことだ。同作は、これを使うことで、日向にいるキャラクターと日陰にいるキャラクターの距離感を巧みに現していた。

『ひるね姫』の影なし作画は、この全影作画を全編にわたって展開したと考えるとわかりやすい。こちらのポイントは、日向にいてもキャラクターがしばしば逆光状態の影色で表現されることだ。これはつまり、オート露出のデジタルカメラ(端的に言えばスマホのカメラ)で撮影した時、背景が明るいために人物の顔が露出アンダーになる現象を、アニメ的にエミュレートした画面といえる。画面ではさらに、レンズフレアやゴーストなどを加えて、「デジタルカメラで撮影した感」を出している。

この点について3月30日発売の『「ひるね姫〜知らないワタシの物語〜」公式ガイドブック』(角川書店)で神山監督に取材した。そこでは神山監督は「光源を意識して背景を描くアニメのほうが、ライティングについては保守的になりがち」という指摘をしている。その上で、リアルに見えながらも作り込んだライティングは実写映画のほうが挑戦していると語って、その例のひとつとして岩井俊二監督の作品を挙げている。(参考:岩井俊二監督の新作『「チャンオクの手紙」#1_チャンオクの朝』)

アニメの画面上で光をどう捉えるか、という点ではキャラクターの塗りだけではなく、美術(背景)や撮影による効果も重要な役割を果たす。

その点で絶対に忘れてはいけないのは、新海誠監督だ。『君の名は。』でついに、美術と撮影にクレジットされなくなったが、それまでは新海監督は美術や撮影に深くコミットし、それによって画面上に印象的に光を表現していた。

新海作品の美術は、ハイライトや映り込みを強調して描く一方で、照り返しが壁面などにつくる——普通に撮影したら暗くつぶれてしまいそうな——微妙な影のグラデーションもまた強調して描き、その空間全体に光が散乱している感じを表現している。それはそのまま画面で切り取った場所の空間感の表現にもなっている。

またカメラで撮影されたかのような画面といえば山田尚子監督の『聲の形』も印象的だった。山田尚子監督は、同作以前から、色収差(画面の端で被写体の色ズレが起きる現象)が出ている画面をよく作ってきた。色収差は本来なら性能の低いレンズによって起こる現象なのだが、トイカメラで撮影された写真を見ればわかるとおり独特の味があり、絵に過ぎないその空間が、あたかも実在しているかのような肌触りを画面に与えていた。

絵でしかない画面をいかに現実のように感じてもらうか。それはアニメ表現のひとつの目標だ。

そこにおいて「光」の果たす役割は大きい。それは「影をどう扱うか」と「光をどう表現するか」の2つのトピックにわけられる。

『ひるね姫』のルックは、このふたつを組み合わせることで、シンプルだけどリッチな絵を作り出そうとしたところに特徴がある。そしてそれは観客にとってはスマホやデジカムなどのオート露出の映像と共通する“見慣れたもの”でもあった。だから、そこにリアリティが生まれるのだ。

そんなところも『ひるね姫』の注目点である。

■藤津亮太

1968年生まれ。アニメ評論家。著書に『「アニメ評論家」宣言』(扶桑社)、『チャンネルはいつもアニメ』(NTT出版)、『声優語』(一迅社)がある。アニメ!アニメ!にてアニメ時評「アニメの門V」を連載中。titterID:@fujitsuryota

■公開情報

『ひるね姫 ~知らないワタシの物語~』

2017年3月18日(土)全国ロードショー

原作・脚本・監督:神山健治

キャスト:高畑充希、満島真之介、古田新太、釘宮理恵、前野朋哉、高橋英樹、江口洋介ほか

音楽:下村陽子

キャラクター原案:森川聡子

作画監督:佐々木敦子、黄瀬和哉

制作:シグナル・エムディ

配給:ワーナー・ブラザース映画

(c)2017 ひるね姫製作委員会

公式サイト:http://www.hirunehime.jp