坂本龍一が「調性音楽」と「無調音楽」を考察 佐村河内問題の背景を知る一助にも?

音楽

ニュース

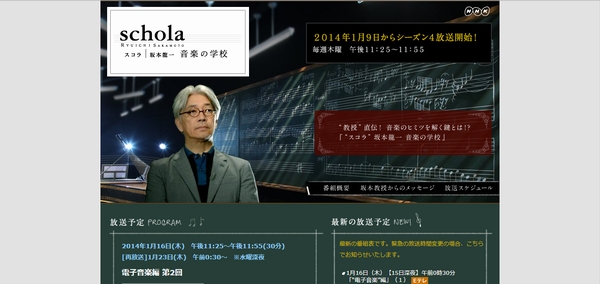

世界的音楽家・坂本龍一を講師に迎え、音楽の真実を時に学究的に、時に体感的に伝えようという『スコラ 坂本龍一 音楽の学校』(NHK Eテレ)のシーズン4・第10回が、2014年3月13日に放送された。

「日本の伝統音楽」について講義した2月期を終えて、今回から始まる3月期のテーマは「20世紀の音楽」。ゲスト講師には前回も登場した小沼純一に加え、京都大学人文科学研究所教授で、近代西洋音楽史を専門とする岡田暁生と、京都造形芸術大学教授で、経済学・社会思想史を専門とする浅田彰を迎えて放送された。テクノロジーの発達や2度の世界大戦で、世界が大きく様変わりし、音楽という概念が大きく揺れ動いた20世紀。その中でも今回は「調性音楽と無調音楽」について講義した。

西洋音楽においても、シェーンベルクや、ヴェーベルン、ベルクなどの実験的な試みによる新しい響きと作曲技法が次々に誕生。さらに、ストラヴィンスキーやバルトークなど、「周辺国」といわれる国々の音楽家が注目されるようになったこの時代。

まずは坂本が、20世紀の音楽における特徴として、「音色の拡大や、機械文明が発達したうえで生まれた自動車と、それに対する速度への欲求。それが少なからず音楽家にも影響を及ぼしている」と語った。それに対し、岡田が「20世紀は大衆社会で、大衆音楽というものが圧倒的な影響力を持つようになった時代。従来の芸術音楽を志す人たちが、何らかの形で大衆音楽に対抗せざるを得なくなり、その対抗法のひとつとして、前衛音楽に走る音楽家が増えた」と補足した。

そして話題は、当サイトでも【佐村河内氏が記者会見で力説 「調性音楽の復権」はどのような文脈で登場したか】として取り上げた、「調性音楽」の話へ。調性音楽とは、バロック音楽時代に確立された、長調と短調の2つからなる音楽体系のこと。例えばハ長調の場合、「ド」の音を中心とし、「ドレミファソラシ」の7音を原則として使用するというもの。この音階から、「ドミソ」や「ドファシ」、「レラシ」などの和音を作ることができ、中心となる音と音階を決めることで、音と音とが関係づけられ、安定した音楽として聞こえるようになる音楽だ。

しかし19世紀に入ると、音楽家たちは中心の音があいまいで不安定な響きを追求するようになる。このことについて坂本は「それまではハ長調とかト長調とか変ロ長調とか、『キー=調』というものに基づいて音楽が出来ていた。どんな音から始まっても主音(音階の最初の音、第一音)に落ち着くという約束事があったんだけど、それが崩壊していく」と、調性音楽に対抗する勢力が現れた時期のことを語った。これについて、坂本が「やはりモーツァルトは、音がはっきりと安定しているんだけど、何十年か後に出てきたワーグナーが、調性の関係とは一番遠いところにあるというヨーロッパ中がパニックになったとんでもない音楽を作った」と、ワーグナーが調性音楽を崩壊させたことを語ると、浅田が「ワーグナーの出現後も、まだ残っていた『ドミソの支配』を取っちゃって、シェーンベルクなどの『無調』の音楽が現れた。しっかりとした音楽の流れを、知的に脱構築するという面白い試みだった」と、無調音楽というものが確立した過程を補足した。

20世紀の初めに、調性を全く用いない「無調音楽」を発見したシェーンベルク。当初、無調音楽においては作曲のためのルールというものが存在せず、作曲家の感性のみで構築されていた、未成熟の音楽だった。そんな中、シェーンベルクは無調音楽を理論的に生み出す作曲システムを考案した。この時代の流れについて、岡田は「ワーグナー、ドビュッシーの響きに慣れてしまった結果、音楽家たちは『もう少し大きな毒が欲しい。もっと強い禁断の実が欲しい』となった。それがエスカレートした結果、このような音楽になったのではないか。しかし、それが健全な精神でないのは確かだし、人間がそういうものを求めるようになったということは世も末だったのかな」と語ると、坂本が「第一次世界大戦の前で、不安な時代でもあったんだよね」と付け加え、時代背景とリンクした無調音楽について解説した。

無調音楽の代表的なものとして、坂本がシェーンベルクの「5つのピアノ曲 作品23 第5曲」を例に挙げて説明。「12音技法」という、1オクターブの中に含まれる12の音の中で、一音一音を重複することなく使用する作曲技法を、「基本形」「逆行系」「反行系」「逆反行系」という4つの技法を使って説明した。

この12音技法について、浅田は「12音技法って、聴いていると頭が痛くなる、難しい音楽だって門前払いされてしまうんです。でも、よく聴くと機械的でごちゃごちゃした中にも、すごく強烈な情緒が入っている。絶望であったり、その向こうにある虚無感だったり。実はたまらなくいいものなんですよ」と、12音技法から生まれる世界観について語ると、小沼が「シェーンベルクが12音を平等に考えたことと、ソビエト社会主義共和国連邦が共産主義を唱えたことがパラレルなんですよね」と、時代背景とリンクした音楽の発展について述べた。さらに、岡田が「でも、音の世界ではその平等を実現したとたんに、カオスが生まれてくるのって、不思議であり当然のことですよね」と述べると、それに対し坂本が「中心がないわけだから当然なのかもね」と頷いた。

音楽を体験しながら学ぶ「スコラ・ワークショップ」では、実際に12音技法を使った作曲について、小沼純一と共に解説した。参加したのは作曲を学ぶ3人の大学生。現在も、学校で音楽の勉強をしているという3人に、音列を作った過程を説明しながら、作曲にトライさせるというものだ。番組では、彼らに2週間の期間を与え、作曲させたものを番組内でプレゼンテーションさせた。「escapeと名付けた音列を用いて、音が逃げるイメージを表現したもの」や、「偶然できた音列から豊かな響きを引き出すために、フルートによる演奏をする」という技法を使ったもの、「ジャズなどで多用される『ブルーノート音階』を使った表現をする」など、坂本と小沼が感心するほど、多様な12音技法の使い方を発表した。

後半では12音技法の拡大について、シェーンベルクの弟子であるヴェーベルンとベルクを例に挙げて紹介した。ひとつひとつの音の意味を問いかけるように、緻密に構成された音楽を作り上げたヴェーベルンに対し、調性を取り戻しつつ12音技法との合体を成功させたベルクの功績を、坂本は「とても異なった洗練のされ方」と評した。

これに対し、小沼が「12音技法って、算数のようなつまらないものに見られがちなんだけど、どういうアプローチをするかによって全く変わってくる。色んな人がこの技法を使うけど、一つ一つに、才能やセンスが出てくるのが面白い」と語り、番組を締めくくった。

番組の最後には、チェリストの藤原真理と、坂本のピアノで、ヴェーベルンの「チェロとピアノのための3つの小品」を演奏。1914年、ヴェーベルンが作曲した同曲は、9小節、13小節、10小節という短い3楽章で構成される楽曲で、曲を構成する一音一音が細かく計算されているため、約2分の曲として形作られているものだ。

今回は「調性音楽」と「無調音楽」について、深く解説した同番組。次回、3月20日の放送では「東欧やロシアの音楽が与えた影響」について講義する予定だ。

(文=中村拓海)