「10年ぶりにエレキが弾きたくなった」織田哲郎が最新作『W FACE』に求めた“衝動”とは?

音楽

ニュース

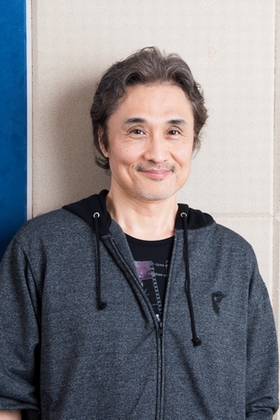

リスナーとしての自分と、制作者としての自分は違うと語る

リスナーとしての自分と、制作者としての自分は違うと語る稀代のヒットメイカー織田哲郎が、自身の音楽観と最新アルバム『W FACE』について語るインタビュー。後編では、前作とは方針を変えて“初期衝動”を重視して作り上げたという『W FACE』の制作秘話から、現在の創作スタンスまで語った。

前編:「ポップの本質は一発芸だ」J-POPを創った男=織田哲郎が明かす“ヒットの秘密”

ファッションに例えるなら、着ていて心地よい服よりも、原宿で目立つ服

――2枚組の新作『W FACE』は、それぞれにロックな面(『DISC-RED』)とメロディアスな面(『DISC-BLUE』)に分けられ、演奏の趣向も歌の表情も違いますね。

織田:僕はもともとコンセプトから入りがちな人間なんですけど、今回ははじめから「2枚組で、テイストを分けた作品を」と考えていたわけじゃなくて、あえてコンセプトなしで作り始めたんです。それこそ「初期衝動だけを重視!」というスタンスで作っていたら、ひとつのアルバムに入るとどうなのよ、という感じになったので、それなら2枚に分けてしまおうかと。『W FACE』というタイトルも含めて、全部なりゆきだったんです。

――コンセプトを作らずに、あえて初期衝動を貫いた理由とは?

織田:理由はひとつ前のアルバム、2007年にリリースした『One Night』までさかのぼります。アルバム制作というのは、基本的に後悔ばかり残るものなんですよ。だから、「とにかく一度でいいから、自分にとって本当に悔いのない作品を作りたい」と思って、『One Night』ではひたすらレコーディングを続けたんです。トラックダウン50回というのは当たり前で、各楽器の差し替えも何度も繰り返したし、ほかのミュージシャンで差し替えて、また自分で演奏して、またほかのミュージシャンに差し替えて……ということを、いろんなパートで散々やって、結果として本当に悔いがない作品ができました。

だけど、それだけ楽曲を練りあげるというのは、結局、もともと好きだった“ゴツゴツした、瞬発力のあるポップス”をきれいに磨いていくということで、角が全部とれちゃったんですよね。作り手としては極めて悔いのない作品ができたのだけれど、リスナーとしての自分はそういうツルッとしたものは嫌いで、角がゴツゴツした、もっとザクッとしたものが好みだったんです。「ミストーンでも気にしないよ」というタイプのアーティストが好き、というリスナーとしての部分と、「それでもちゃんとしたものを作りたい」という制作者としての部分には、やっぱり葛藤があります。

――インタビュー前半のポップスの定義にも関わるお話ですね。ポップとは何か? という。

織田:そうですね。まとめると、前作『One Night』である意味で作り手として本当にやりたかったことができて、気が済んだところがあるので、今度は角があるもの、一発で目をひける、耳をひける、という瞬発力があるものを作りたかった。前作は音楽のジャンルとしてはあくまでポップスだけど、極めてポップじゃないものを作った、という実感はあるんです。

――職人として丁寧に作ったものは、ポップになりにくいと。

織田:ファッションに例えるなら、手触りのいいカシミアで丁寧に仕上げた、着ていて気持ちのいい服と、原宿で目立つ服は違うということです。オシャレって、基本的に我慢しなきゃいけないものだったりしますよね。そういう意味で、ポップスというものも肌触りをよくしている場合じゃない、というところがある。プロデューサーとしては、ミュージシャンが「間違えたからやり直したい」と言っても、「いや、これがカッコいいし、この方がインパクトがあるから」とOKを出すこともあります。初期衝動や勢いをいかにそのまま形にするか、ということも大事なんです。

ロックから離れていたから、衝動が溜まっていた

新作にはフィリーソウルの影響もあると話す

新作にはフィリーソウルの影響もあると話す――特に『DISC-RED』はギターサウンドを全面に出した、かなりロックで荒々しさを含んだ仕上がりですね。

織田:大人になってまた声変わりしちゃって、音域が非常に狭くなってしまいました(注:織田氏は2000年、スペイン・マドリッドで強盗に首を絞められ、声帯が変形してしまった)。当時は相川七瀬のプロデュースをずっとやって少々疲れたこともあり、ロックからは本当に遠ざかっていたんですよ。レコーディングするのにもライブをやるにも、アコースティックなものばかりで、「ドラムはうるさいからいらない」という感じだった。実際、音楽の本質的な部分において、エレクトリックなものより、生楽器のほうがいい音がするんですよ。というのも、生楽器というのは人間にとっての気持よさを追求した結果、何百年もの歴史を生き残ってきた。いい楽器をちゃんとしたプレイヤーが鳴らせば、やっぱり心地いい。だから、前回のアルバムではそういう音ばかり集めたんです。

でも、一方では「俺はエレキギターを弾いているのが好きなんだ」という思いがある(笑)。楽しいから、やっぱりエレキが弾きたかったんですよ。結果的に10年くらいロックから離れていたものだから、衝動が溜まっていた部分もあったんでしょうね。それが今回のアルバムで、いい形で噴き出したんじゃないかな。

――織田さんの音楽的ルーツの一つである70年代のハードロックは、今でもやはり大きなものとして残っているのでしょうか。

織田:アマチュアバンド時代は確かにハードロックをやっていましたね。ただ、いろいろな音楽が好きで、いわゆるアメリカのフォーク、ニール・ヤングや、ちょっと世代をさかのぼったところでボブ・ディランなども聴いていました。そういう、弾き語りを無骨にやるような人が好きだったんですよ。無骨じゃない系ではサイモン&ガーファンクルも好きで、ロックはT-Rexが一番好きだった。ロックをやるなら、本当はメイクをしてないと嫌だって思ってましたね(笑)。さらに、モータウンやフィラデルフィアのように踊るための音楽で、きちんとアッパーになるアレンジがされている音楽もすごく好きだった。こんな風に、リスナーとしていろんな音楽を好きになり、聴いてきたことが、いまの作り手としての自分にすべて跳ね返って、活きていると思います。

――おっしゃるように、今作の2枚もアコースティックとロックの両面を持っています。このふたつは、これまでの織田さんの音楽の中に、ずっと軸としてあったのでしょうか?

織田:一番太い軸は、そのふたつでしょうね。ただ、ほかにもいろいろな柱が立っています。ひとつには、子どものころから映画音楽が好きだったから、今回のアルバムでも弦アレンジが気に入っていて。これは、モータウンやフィラデルフィアのアレンジから受けた影響もあるでしょうね。それまでの白人音楽のアレンジにはない、粋な方向性が好きだったから。

ファンだった中島みゆきさんに歌詞をお願いするまでに、1、2年が過ぎていった

――幅広い音楽性をお持ちのうえで、1曲ごとにそれを使い分けているのか、それとも1曲のなかでミックスしているのか。

織田:ミックスされているでしょうね。自分のなかで何十年も、例えばタマネギやら大根やら何やらが煮込まれているわけだから、「出汁はどれの味だ?」と言われてもわからないようなことは多々あって(笑)。今作だと、特に「Winter Song」などはそういう音楽だと思います。

――「Winter Song」は中島みゆきさんによる歌詞も素晴らしい作品です。以前からお知り合いだったんですか?

織田:いや、単にこちらがファンだったんです。ずっと楽曲提供をしてきたBBクイーンズのボーカル・坪倉唯子がみゆきさんのコーラスをずっとやっているし、一緒にやっているサックスの古村敏比古も関係が深いから、つながりはあって。そういう縁で、ライブを観に行ったときに楽屋で挨拶させてもらったことはありました。でも、それくらいの関係でしかなかった。

作詞作曲をして、それを自分で歌っている中島みゆきさんの音楽が好きだったから、一緒に音楽を作りたい、という考えはなかったんです。ただ、唯子と飲んでいるときに、酔っ払って「俺はこんなに中島みゆきが好きなんだ」ということを相当しゃべったらしいんですよ(笑)。そのあとに「そんなに好きなら、みゆきさんに歌詞を書いてもらえばいいじゃん」と言われて、初めてそれは面白いかもしれない、と気づいて。それが2年くらい前のことで、ずいぶん悩みましたよ。もともと曲・歌詞・歌の全部を含めて、その世界観のファンだから、「どんな曲を書けばいいんだ?」と。だんだんとみゆきさんの曲っぽいものを作り始めて、「これ、俺が書く意味ないじゃん!」って思ったり(笑)。

何だかんだで、1、2年はお願いすることなく過ぎていって、結局は今回のアルバムを象徴するように“勢い”でお願いしました。「イメージが湧くものがあれば歌詞を書いていただければうれしいし、そういう曲がなければ、なかったことにしていただければ」とお願いして、みゆきさんから「この曲を書いてみたい」と言ってもらえたのが、「Winter Song」だったんです。

――仕上がった歌詞は、緊迫感のある言葉の運びといい、まさに中島みゆきさんの世界ですね。

織田:さすがの一言で、ちゃんと「中島みゆきの詩」という世界ができていることに感動しました。ずっとファンだったので、単純に嬉しかったですね。

――他方、『DISC-BLUE』には織田さんの持ち味の一つであるバラードも収録されています。音楽生活30周年ということで、今作について「集大成」という意識はありましたか。

織田:あまり考えていなかったんですけど、結果として集大成的な作品になりました。これもなりゆきだけれど、洋楽のカバーを入れたのもよかったですね。自分がカッコいいと思うロックの原型、メロディアスだと思うものの原型、という意味で両方に入れています。本当に行き当たりばったりだったなあ(笑)。

――さて、11月8日からは福岡、大阪、東京を回るツアーがスタートします。最後に、こちらについても一言。

織田:ツアーと言っても初日と中日と最終日しかないんだけどね(笑)。今回はバンドが面白いんですよ。サックスの古村敏比古だけは大学の同級生で、55歳。ギターとベースは25歳、ドラムとキーボードが35歳くらいかな。だから、仮のバンド名が「ふたりの親父と息子たち」(笑)。世代を超えたバンドの演奏に注目してもらえればうれしいですね。

(取材・文=神谷弘一/写真=竹内洋平)

■ツアー情報

TETSURO ODA LIVE TOUR 2013

『ソロデビュー三十周年大感謝!されどいまだ未熟者、先は長いっす。』

メンバー:古村敏比古(Sax)、佐治宣英(Dr)、櫻井陸来(B)、宮崎裕介(Key)、奈良悠樹(G)

-福岡-

11/8(金) DRUM LOGOS open 18:30 start 19:00

〇一般発売 9/21~ (問)TSUKUSU TEL: 092-771-9009

-大阪-

11/9(土) BIG CAT open 17:30 start 18:00

〇一般発売 9/14~(問)サウンドクリエーター TEL: 06-6357-4400

-東京-

11/17(日) SHIBUYA-AX open 17:00 start 18:00

(問)ディズクガレージ TEL: 050-5533-0888