『素襖落』『棒しばり』に『釣女』……。能狂言から題材を得て歌舞伎の舞踊劇に作り直したのが「松羽目物」というジャンルだ。その中でも、狂言を基にした演目はどれもユーモラスなものばかり。クスッと笑えたり、「あるある!」とシンパシーを抱いたり。

その狂言ベースの松羽目物に欠かせない役どころが太郎冠者。従者の男性という役どころで、主人に呼ばれると「お前に!」(参上いたしました)と言ってスサササッとお幕から出てくる。フットワークは軽いのだがやや軽率なため、しょっちゅうご主人様に叱られている。ときどき浅知恵を働かせてもみるけれど、たいてい失敗してしまう。そんな頼りない従者だが愛嬌があり憎めないキャラ。「三月大歌舞伎」の『身替座禅』でも大活躍中だ。

<あらすじ>

大名の山蔭右京は奥方玉の井の目を盗み愛人・花子に会いに行きたくてたまらない。持仏堂で座禅をすることにして奥方の玉の井の許しを得るが、実は家来の太郎冠者に衾(ふすま:袖や襟のある夜具)を被らせ、自分の身替りに座禅させるという作戦だ。だが右京の留守中にこのたくらみが玉の井にばれてしまい……。

今月この太郎冠者を勤めているのは河原崎権十郎さんだ。本興行だけでもう7度目という。尾上菊五郎さんの山蔭右京のそばにはいつも権十郎さんの太郎冠者がいる。

今回深掘り隊はその太郎冠者をロックオン。太郎冠者ってどんな役なのか、あの軽やかさはどこからくるのか。菊五郎劇団のベテランとして菊五郎さんを支える一方、常に若々しく朗らかな権十郎さんに、たっぷりとお話を聞いた。

Q. まじめでおっちょこちょいの憎めないキャラ、太郎冠者を演じるコツは?

── 『身替座禅』の太郎冠者を勤められるのは今回で7度目になりますね。

権十郎 たぶんもっとやっているんですよ。たしか一等最初は1988年のソウル五輪の時でした。文化使節団として行ったんです。初役なのにほとんど稽古しないまま初日を迎えた覚えがあります。山蔭右京はにいさん(尾上菊五郎)で。東南アジアでもやっていますね。

── 地元のお客様の反応はいかがでしたか。

権十郎 シンガポール、香港、台湾、マニラ、『身替座禅』はどこの国でもウケますね。お話がわかりやすいからね。マニラでは若王子さんが誘拐された事件(編注:1986年当時三井物産マニラ支店長の若王子信行氏がフィリピン・マニラで武装した5人組に誘拐された)の直後だったので、ホテルから出られず一週間軟禁状態でした。衛星放送でサッカーのワールドカップ(86年メキシコ大会)をやっていたので、おかげであのストレスの中でも何とか生きていられましたよ。言葉がわからなくてもサッカーなら楽しめるからね。水もあたると怖いから食事も日本から持って行ったレトルトカレーとご飯で。(菊五郎)にいさんも暇なので「おい、部屋来い。めし食おう」と。みんなで集まって「俺のご飯はどこの農協のごはんだ」とか「どこそこのカレーだ」とか自慢しあって。

── 皆さんで黙々とカレーを召し上がっている図が浮かんできます。

権十郎 3日もカレーだと飽き飽きするんだけどね(笑)。そうそう太郎冠者ね。あれは狂言から材を取ったものなので、声も歩き方も狂言に沿ったものです。親父(十七世市村羽左衛門)の代から観ているので自然と覚えました。台詞もちょっと独特な言い廻しでね。

── 声がとても通って聞こえます。

権十郎 松羽目物の舞台は周りを板で囲まれているから声の通りがすごくいいんですよ。

── こしらえも鼓の柄の肩衣に、縞熨斗目の着付けでちょっとカジュアルな雰囲気で。

権十郎 松羽目物の太郎冠者といえばたいていこんなものだよね。従者ですからね。大体似通ったこしらえですよ。

── 右京が太郎冠者に、自分の代わりに座禅をしていろと命じます。菊五郎さんとの掛け合いがテンポ良くて楽しいところですね。

権十郎 本興行ではいつもにいさんの右京で太郎冠者を勤めさせてもらっています。(菊五郎)劇団って楽屋でも仲がいいし、お互い親の代から一緒に舞台に出ているので、相手がどういう芝居をするのか肌で分かるんですよ。新作でも3日くらいの稽古でできてしまう。にいさんの息でどんな感じでいこうしているのかわかるんだよね。世話物なんて特にそう。『魚屋(宗五郎)』の宗五郎と三吉や『髪結新三』の新三と勝奴もそうです。いろんな役を勤めてきたその積み重ねですね。

── 菊五郎さんの呼吸を感じていれば芝居ができる。

権十郎 それが舞台のありがたさで、力のある先輩方と一緒に立つと先輩方がひっぱってくれるんです。こちらが自然に言えるように台詞を渡してくれる。同じ役でも他の方とやると「ウッ」と詰まったりするので、いつも先輩方が助けてくれていたんだなとわかるんです。テニスと一緒で、どんなにへたくそなボールを打ってもこちらの打ちやすいセンターに返してくれるんですよ。だからこちらは何も考えていなくても自然に台詞が出てくる。

── 太郎冠者の「あの奥方のわわしさは」の言い方! 奥方の怒りをものすごく怖がっているのが伝わるんですが、おかしくておかしくて。

権十郎 あそこは絶対にふざけちゃいけないと教わりました。まじめに言っているからこそ面白いんですよね。それにこのお役、やはりそれらしく見えるようにが大事かな。細かいことはともかくとしてパッと見たとき主人と従者、まずはそういう間柄に見えるかどうか。(『魚屋』の)宗五郎と三吉なんてそのままにいさんと僕ですよ。「おい、水割り作れ」「ダメでしょ、それ以上は」「俺の言うこと聞けねえのか」「弱ったな、わかりましたわかりましたよ。しょうがねえな、ほんのちょっとだけですよ。またねえさんに叱られるから」っていうふだんのままですよ。そんな感じがそのまま出るんです。

── 今お隣に菊五郎さんご本人が現れたような気がしました。ウキウキとお化粧する奥方の様子にも客席が湧きますね。

権十郎 鏡見て、襟合わせて、白粉つけて、と一つ一つは踊りの手なんですけれど、役者ですからそれが楽しく見えなきゃいけない。お芝居ですからね。

── お多福や般若のまねも、太郎冠者は大まじめですが、こちらはつい笑ってしまいます。

権十郎 やりすぎてもいけないんですよ。太郎冠者はあくまでまじめに訴えているわけですから。お客様に笑ってもらおうというのではなくて、役からはみ出ないように。松羽目物って他の作品よりも特にその人の性格が出るような気がするな。太郎冠者という役はまず楽しくやらないとつまらないですよね。従者の立場を楽しまないと。

── 権十郎さんの太郎冠者、明るくって愛嬌たっぷりです。

権十郎 そりゃ俺がやっているんだから俺が出ますよ(笑)。おっちょこちょいで、右京に叱られると「何だよお!」って思っちゃう。でも基本はまじめなんです。

── 衾を羽織らされたまま立ち上がって、紅梅にこと付けを頼むくだりがまた楽しそうです。

権十郎 「ご慮外ではございますが、身内の紅梅に太郎がよろしくと」と寄っていくところ、あそこもね、教わったわけでもないし、こうしてくれと言われていないんですよ。にいさんが「かの紅梅とはうれしい仲であったのお」と親し気に言ってくれるから、「うふふふふ」と自然に息が合うんですよね。こちらの力を引き出してくれる。劇団でやる芝居のありがたさですね。

相手が大きいからこそ、思いっきりぶつかれる

── そしてついに右京の代わりに衾を被って座禅をすることになります。両手であの衾をかかげているとき手がくたびれませんか。

権十郎 初めて勤めたとき、何の間違いかすごく重い衣裳が来ちゃってね。あの衾、ものによって全然重さが違うんですよ。今はみんなが「重い重い」って言うから軽くなったけど(笑)。重いと本当に手が痺れます。でも太郎冠者はまだいい。立役がやるから肘を張れるし膝も開いていられるんです。後の奥方が衾を被る時の方が辛いと思う。立役の方がなさることが多いので、いつもと違って肘も膝も締めたままやらなきゃいけないから。

── あの衾を被る形が綺麗ですよね。かつ太郎冠者の表情もちゃんとわかります。

権十郎 照明から隠れてしまうと顔が暗くなるので、被っている衾の襟の部分をちょっと上げておいて目線も上げて、(歌舞伎座の)3階席の照明がちょうどよく顔に当たるようにするんです。でもこれも維持するのが辛くてね。早く奥方が出てきてくれないかなと思うよ(笑)。

── 奥方と腰元たちが出てきて、喉乾いているだろうに、お腹空いているだろうにと、酒や茶菓子を太郎冠者の前に供えようとします。

権十郎 衾を閉じてガタガタ震えるんですが、あれは手だけ動かしているのじゃなくて中で首を振っているんです。「お酒? うん飲みたい! いや、だめだめ」と、ちゃんとお腹で感じて動かないと伝わらないんですよ。

── 衾を取られて「“め”と言え!」と怒られてひっくり返る、その形も滑稽ながら綺麗だなと。

権十郎 あそこは、どうやろうかとかまるで考えたことないんだよね。そこへいくとなんとかなるんですよ。

── 「そこへいくとなんとかなる」……カッコイイ。

権十郎 いやいや、やっているうちに、「俺にはもうこれっきゃできねえ」と開き直っているだけですよ。

── このお役では、これまで菊五郎さんからはどんな注文が来ましたか。

権十郎 「ここはもうちょっと強く言ってくれ」とかところどころ言われたかなあ。『魚屋』の三吉ではずいぶん怒られましたけどね。今でもそうですよ。何かと怒られてる(笑)。

── 今でも?

権十郎 今年の正月の国立劇場(『通し狂言 遠山桜天保日記-歌舞伎の恩人・遠山の金さん-』。権十郎さんは須之崎の政五郎/座元 河原崎権之助を勤めた)でも、出る前に袖で大道具さんと笑っていたら早速怒られたもん。「だめじゃねえかこのやろ! 客席に聞こえるんだから」って。飲み屋で叱られることもあるよ(笑)。

── おふたりのその雰囲気がそのまま舞台でも感じられるのがお客としてはうれしいです。というか贅沢な気持ちになります。

権十郎 「親分に頼まれちゃったよ。しょうがねえな、親分の言うことだから聞いておくか」……って、もうふだんのまんま(笑)。あの人、ほんとに芝居のこととなると怖いんだけどさ、何て言ったらいいんだろう、相手がでかいから思いっきりぶつかれて楽しいんですよ。

やりたいようにさせてもらっていたことを、引き継いでいく

── 前半は常磐津で、右京が後に帰館するところから長唄とのかけあいになります。

権十郎 前半は踊りというよりお芝居ですよね。台詞も多いし。後半は踊りが主になるけど、僕はもう(楽屋)風呂に入っているから知~らない(笑)。でも終演後は挨拶にいかなきゃいけないでしょ。だからにいさんが引っ込んでくる前に風呂から出ておかなきゃならない。忙しいんですよ。

── そのまま待っていると汗が冷えてしまいそうですね。

権十郎 思い出した。東南アジア公演のとき。外が暑いので劇場は冷房がガンガン効いていたんですよ。にいさんが「(カーテンコールに)お前も出ろ」「にいさん、俺その時もう引っ込んでるからいいですよ」「俺だって汗かいてるんだ、おめえも出ろ」「へーい」ってね。だから風呂入らずに裏でずっと待っていなきゃいけなくて、汗がどんどん冷えてきて、あの時は寒かったなあ。

── 今月は(尾上)松緑さんが初役で右京を勤められます。

権十郎 俺は『身替座禅』では常ににいさんの相手だったから、いつもやりたいようにさせてもらっていました。だから今回は、少しでも後輩に胸を貸せるようにならなきゃな、相手がやりいいように太郎冠者をやれたらいいなと思いますね。今までずっとにいさん初め先輩たちが俺たちにしてきてくれたように。

── 何度も勤めていらっしゃる太郎冠者ですが、やりやすくなっていくものですか。

権十郎 うーん、楽にはなってきたかなあ。でも気持ちに余裕ができて「ああしたいこうしたい」と思うころには今度は膝が痛くなったりして、肉体的にやりにくくなってます(笑)。うちの親父も「ものごとがわかってきたころには体が動かねえ」と言っていたっけ。かと思うと、やればやるほど難しく感じることもありますよ。若い時は勢いでやるけど、少しずつわかってくるとね、怖いです。正解がないからね。「今の俺にはこれしかできない」と思っていつもやっています。他のお芝居でも、今までサラッとできていたことが「あれ、どうしよう」と思い始めて手も足も出なくなったり。お芝居って難しいよ。うまくなりたいね。「これでいいんだ」と思えるようにね。

── おしまいに。歌舞伎の中の太郎冠者、やっぱり憎めないキャラクターですよね。

権十郎 あんなにむちゃぶりされて、何が楽しいんだろうね、あいつ(笑)。

取材・文:五十川晶子 撮影:源賀津己

プロフィール

河原崎権十郎(かわらさき・ごんじゅうろう)

1954年2月6日生まれ。十七代目市村羽左衛門の三男。長兄は坂東楽善、次兄は市村萬次郎。’60年9月明治座『土蜘』の石神で坂東正邦の名で初お目見得。’61年6月歌舞伎座の「口上」で坂東正之助を名のり初舞台。2003年5月歌舞伎座『幡随長兵衛』の水野十郎左衛門ほかで四代目河原崎権十郎を襲名。

「ぴあアプリ」よくばり❣ぴあニスト限定!

アプリで応募プレゼント

【応募方法】

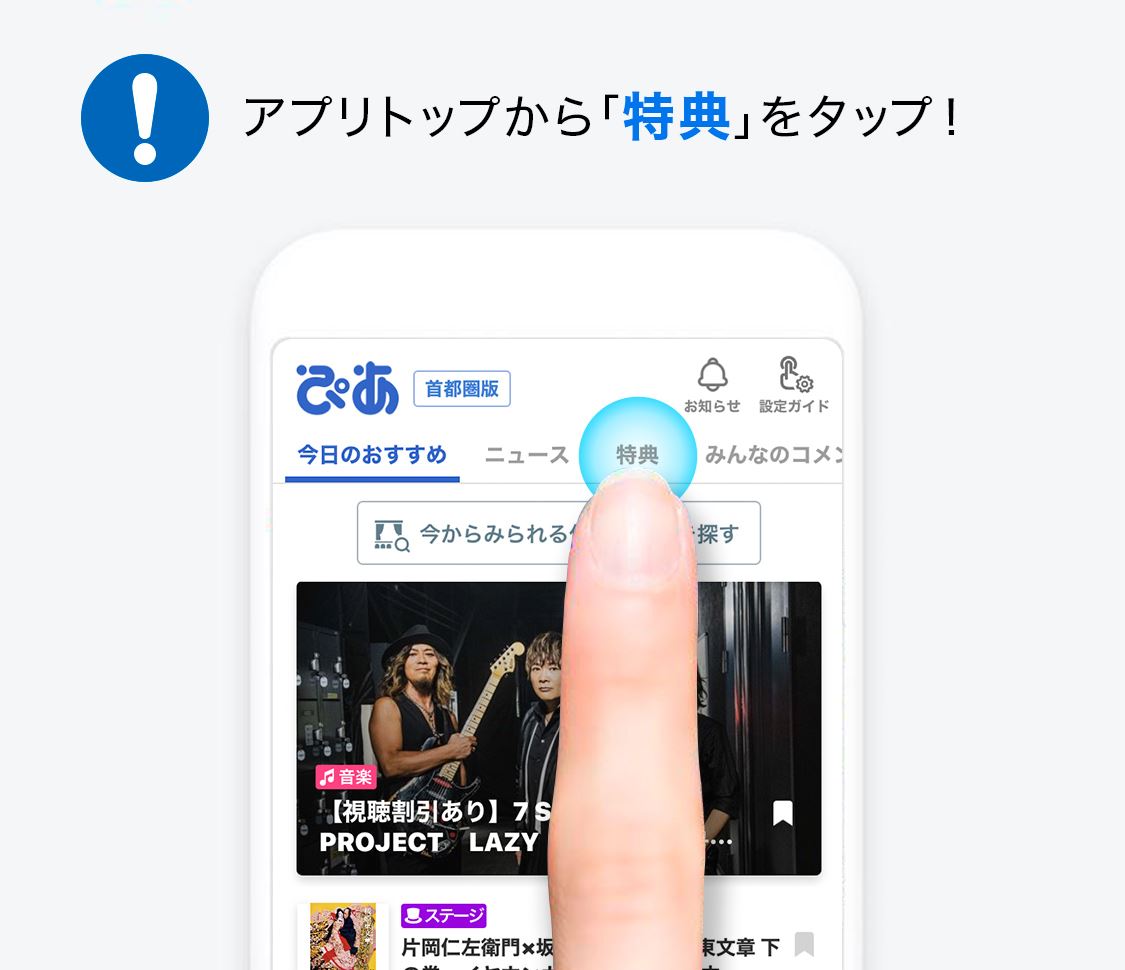

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!